- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 医療保険制度は、保険者ごとに給付の内容が違うの?

医療・ヘルスケア

2018年10月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―公的医療保険の給付内容

公的医療保険の給付は、大きく、(1)医療給付、(2)現金給付 に分けられます。

具体的には、それぞれ、以下のような給付があります(なお、給付の名称は制度によって異なる場合もあります)。

(1) 医療給付

1) 療養の給付

皆さんが病気やケガ等で医者にかかったときに、ご自身で負担する費用は実際の費用の一部となっています。いわゆる3割負担等と言われているものです。残りの費用は、公的医療保険制度から、「療養の給付」という形で支払われることになります。具体的には、以下の通りです。

・義務教育就学前 8割(従って、自己負担は2割)

・義務教育就学後から70歳未満 7割(自己負担は3割)

・70歳以上75歳未満 8割(ただし、現役並みの所得を有する者は7割)(自己負担は2~3割)

・75歳以上 9割(ただし、現役並みの所得を有する者は7割)(自己負担は1~3割)

2) 入院時食事療養費、入院時生活療養費(65歳以上)

入院時には、食事療養費として、一食当たり定額(360円)が、65歳以上の場合には、生活療養費として、一食当たり定額と居住費が支払われます。

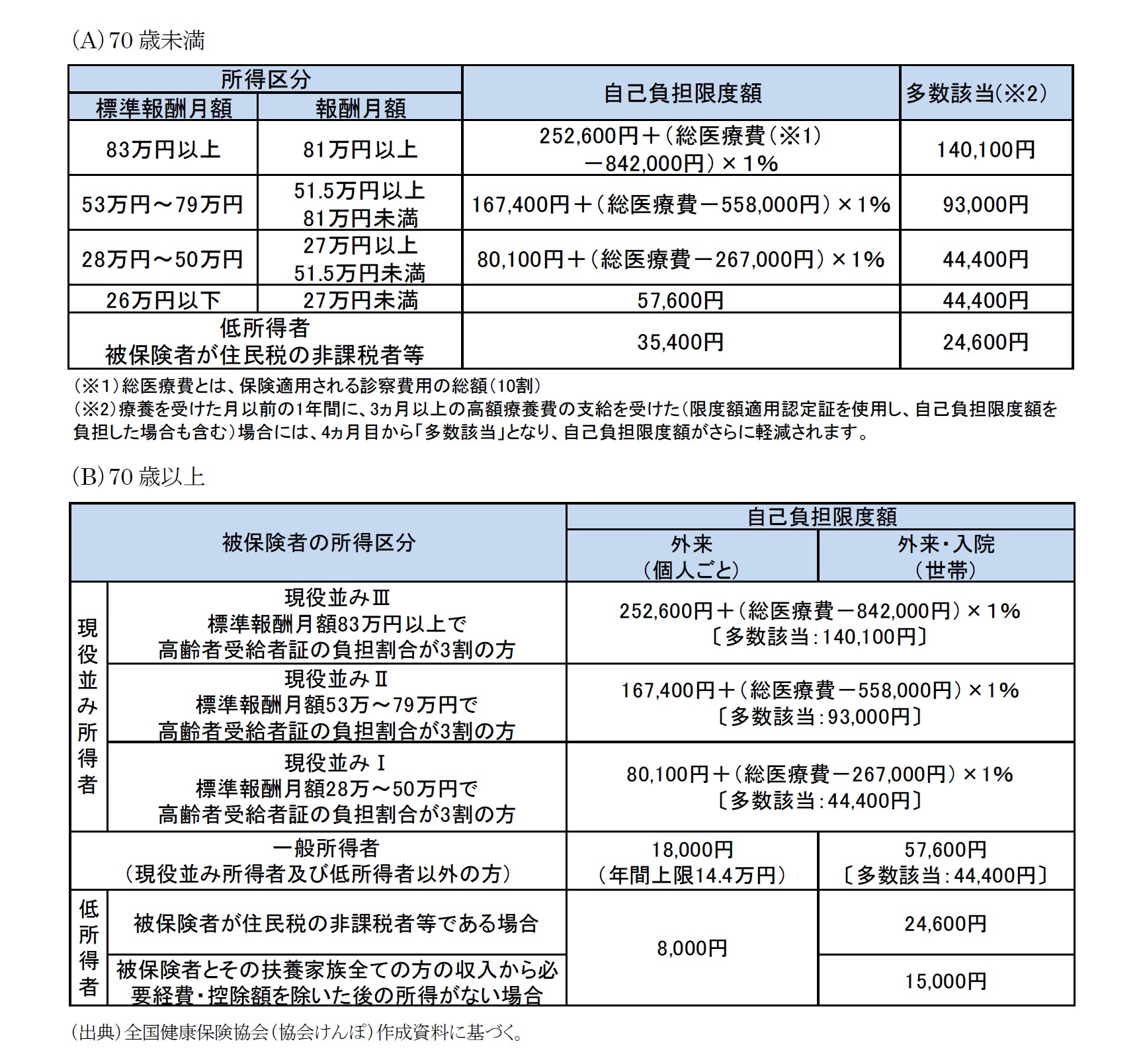

3) 高額療養費

1) で述べたように、医療サービスを受けた場合には、自己負担が発生しますが、この自己負担の医療費が高額になった場合には、一定の金額を超えた部分が、公的医療保険から払い戻されます。これを「高額療養費」と呼んでいます。

具体的には、年齢や年収によって、1か月間の自己負担限度額が異なっており、具体的には以下のようになっています(平成30年8月時点)。

具体的には、それぞれ、以下のような給付があります(なお、給付の名称は制度によって異なる場合もあります)。

(1) 医療給付

1) 療養の給付

皆さんが病気やケガ等で医者にかかったときに、ご自身で負担する費用は実際の費用の一部となっています。いわゆる3割負担等と言われているものです。残りの費用は、公的医療保険制度から、「療養の給付」という形で支払われることになります。具体的には、以下の通りです。

・義務教育就学前 8割(従って、自己負担は2割)

・義務教育就学後から70歳未満 7割(自己負担は3割)

・70歳以上75歳未満 8割(ただし、現役並みの所得を有する者は7割)(自己負担は2~3割)

・75歳以上 9割(ただし、現役並みの所得を有する者は7割)(自己負担は1~3割)

2) 入院時食事療養費、入院時生活療養費(65歳以上)

入院時には、食事療養費として、一食当たり定額(360円)が、65歳以上の場合には、生活療養費として、一食当たり定額と居住費が支払われます。

3) 高額療養費

1) で述べたように、医療サービスを受けた場合には、自己負担が発生しますが、この自己負担の医療費が高額になった場合には、一定の金額を超えた部分が、公的医療保険から払い戻されます。これを「高額療養費」と呼んでいます。

具体的には、年齢や年収によって、1か月間の自己負担限度額が異なっており、具体的には以下のようになっています(平成30年8月時点)。

なお、上記の金額は、「本人高額療養費」ですが、本人・家族(被扶養者)が同一月内に各々受診している場合には、世帯で合算することができます(ただし、70歳未満の方は、21,000円以上の自己負担のみが合算されます)。その合算額から、上記の自己負担限度額を超えた額が支給されます。これを「家族療養費」と呼んでいます。

4) 訪問看護療養費

在宅の難病患者などかかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから派遣された看護師・保健師などの看護・介護を受けた時に、1) の療養の給付に準じて給付されます。

(2) 現金給付

1) 出産育児一時金

被保険者又はその被扶養者が出産した場合、健康保険・共済制度においては、定額(原則42万円)が支払われます。国民健康保険の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、多くの保険者が同じ金額を支払っています。なお、後期高齢者医療制度には出産に対する給付はありません。

2) 埋葬料

被保険者又はその被扶養者が死亡した場合、健康保険・共済制度においては、埋葬料として定額(5万円)が支払われます。国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、殆どの市町村、後期高齢者医療広域連合で実施され、1~5万円程度を支給しています。

3) 傷病手当金

健康保険・共済制度の場合、以下の傷病手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。

傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、その期間中、最長で1年6ヶ月、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

4) 出産手当金

健康保険・共済制度の場合、以下の出産手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。

出産手当金は、被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

5) 移送費

歩行することが著しく困難な患者が治療のために通院、または入院や転院をしなければならない時。骨髄液、臍帯血を搬送した時、基準内であれば、かかった費用の100%が支給されます。

4) 訪問看護療養費

在宅の難病患者などかかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから派遣された看護師・保健師などの看護・介護を受けた時に、1) の療養の給付に準じて給付されます。

(2) 現金給付

1) 出産育児一時金

被保険者又はその被扶養者が出産した場合、健康保険・共済制度においては、定額(原則42万円)が支払われます。国民健康保険の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、多くの保険者が同じ金額を支払っています。なお、後期高齢者医療制度には出産に対する給付はありません。

2) 埋葬料

被保険者又はその被扶養者が死亡した場合、健康保険・共済制度においては、埋葬料として定額(5万円)が支払われます。国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、殆どの市町村、後期高齢者医療広域連合で実施され、1~5万円程度を支給しています。

3) 傷病手当金

健康保険・共済制度の場合、以下の傷病手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。

傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、その期間中、最長で1年6ヶ月、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

4) 出産手当金

健康保険・共済制度の場合、以下の出産手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。

出産手当金は、被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

5) 移送費

歩行することが著しく困難な患者が治療のために通院、または入院や転院をしなければならない時。骨髄液、臍帯血を搬送した時、基準内であれば、かかった費用の100%が支給されます。

2―保険者による給付内容の差異

1|大きな制度間の差異

1で説明したように、医療保険制度の給付内容は、保険主体である保険者によって異なっています。

即ち、健康保険や共済制度には、病気やケガで働けなくなった場合の「傷病手当金」や、出産前後で働けない期間の「出産手当金」という給付がありますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度にはこれらの給付はありません。

2|付加給付制度

さらに、健康保険の中でも、従業員が700人を超えるような大手企業などの健康保険である組合管掌健康保険(組合健保)や、共済制度は、1で説明した法定給付に上乗せする形で、「付加給付」と呼ばれる独自の給付を行っている場合があります。

一方で、全国健康保険協会組合管掌保険(協会けんぽ)や国民健康保険及び後期高齢者医療制度には、付加給付制度はありません。

付加給付制度については、被保険者とその扶養家族が対象になっています。

具体的には、以下のような給付が行われています。

1) 一部負担金払戻金(家族療養費付加金)、訪問看護療養費付加金(家族訪問看護療養費付加金)、合算高額療養費付加金

一定額(1で述べた高額療養費の自己負担限度額を下回る金額)を決めておき、自己負担がこの限度額を超過した費用が払い戻されます。

2) 傷病手当金付加金

傷病手当金の「1年6か月」という支給期間を超えて、さらに「1日につき標準報酬日額の3分の2相当額」という支給額に上乗せした金額が支払われます。

3) 出産手当金付加金、出産育児一時金付加金(家族出産育児一時金付加金)

出産手当金の支給期間や支給額を超えた期間や金額が支払われます。

4) 埋葬料付加金(家族埋葬料付加金)

埋葬料に上乗せ金額が支払われます。

3|組合健保の間での差異

付加給付の内容は、各組合健保が自由に設定することができます。そのため、組合健保の間でも、保険主体である健康保険組合によって、給付内容やその水準等が異なっています。さらには、組合健保であっても、付加給付を行っていない場合もあります。

従って、組合健保の加入員の皆さんは、ご自身で、加入する健康保険組合が法定給付以外にどのような付加給付を行っているのかを確認しておくことが大変重要です。

1で説明したように、医療保険制度の給付内容は、保険主体である保険者によって異なっています。

即ち、健康保険や共済制度には、病気やケガで働けなくなった場合の「傷病手当金」や、出産前後で働けない期間の「出産手当金」という給付がありますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度にはこれらの給付はありません。

2|付加給付制度

さらに、健康保険の中でも、従業員が700人を超えるような大手企業などの健康保険である組合管掌健康保険(組合健保)や、共済制度は、1で説明した法定給付に上乗せする形で、「付加給付」と呼ばれる独自の給付を行っている場合があります。

一方で、全国健康保険協会組合管掌保険(協会けんぽ)や国民健康保険及び後期高齢者医療制度には、付加給付制度はありません。

付加給付制度については、被保険者とその扶養家族が対象になっています。

具体的には、以下のような給付が行われています。

1) 一部負担金払戻金(家族療養費付加金)、訪問看護療養費付加金(家族訪問看護療養費付加金)、合算高額療養費付加金

一定額(1で述べた高額療養費の自己負担限度額を下回る金額)を決めておき、自己負担がこの限度額を超過した費用が払い戻されます。

2) 傷病手当金付加金

傷病手当金の「1年6か月」という支給期間を超えて、さらに「1日につき標準報酬日額の3分の2相当額」という支給額に上乗せした金額が支払われます。

3) 出産手当金付加金、出産育児一時金付加金(家族出産育児一時金付加金)

出産手当金の支給期間や支給額を超えた期間や金額が支払われます。

4) 埋葬料付加金(家族埋葬料付加金)

埋葬料に上乗せ金額が支払われます。

3|組合健保の間での差異

付加給付の内容は、各組合健保が自由に設定することができます。そのため、組合健保の間でも、保険主体である健康保険組合によって、給付内容やその水準等が異なっています。さらには、組合健保であっても、付加給付を行っていない場合もあります。

従って、組合健保の加入員の皆さんは、ご自身で、加入する健康保険組合が法定給付以外にどのような付加給付を行っているのかを確認しておくことが大変重要です。

(2018年10月29日「基礎研レター」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/12 | 数字の「48」に関わる各種の話題-48という数字は、結構いろいろな場面で現れてくるようだ- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/09/02 | 欧州大手保険グループの2025年上期末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック- | 中村 亮一 | 基礎研レポート |

| 2025/08/20 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その12)-螺旋と渦巻の応用- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 複素数について(その3)-複素数の工学・物理学への応用- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療保険制度は、保険者ごとに給付の内容が違うの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療保険制度は、保険者ごとに給付の内容が違うの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!