- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 年金制度 >

- 次期公的年金改革の論点

2018年01月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

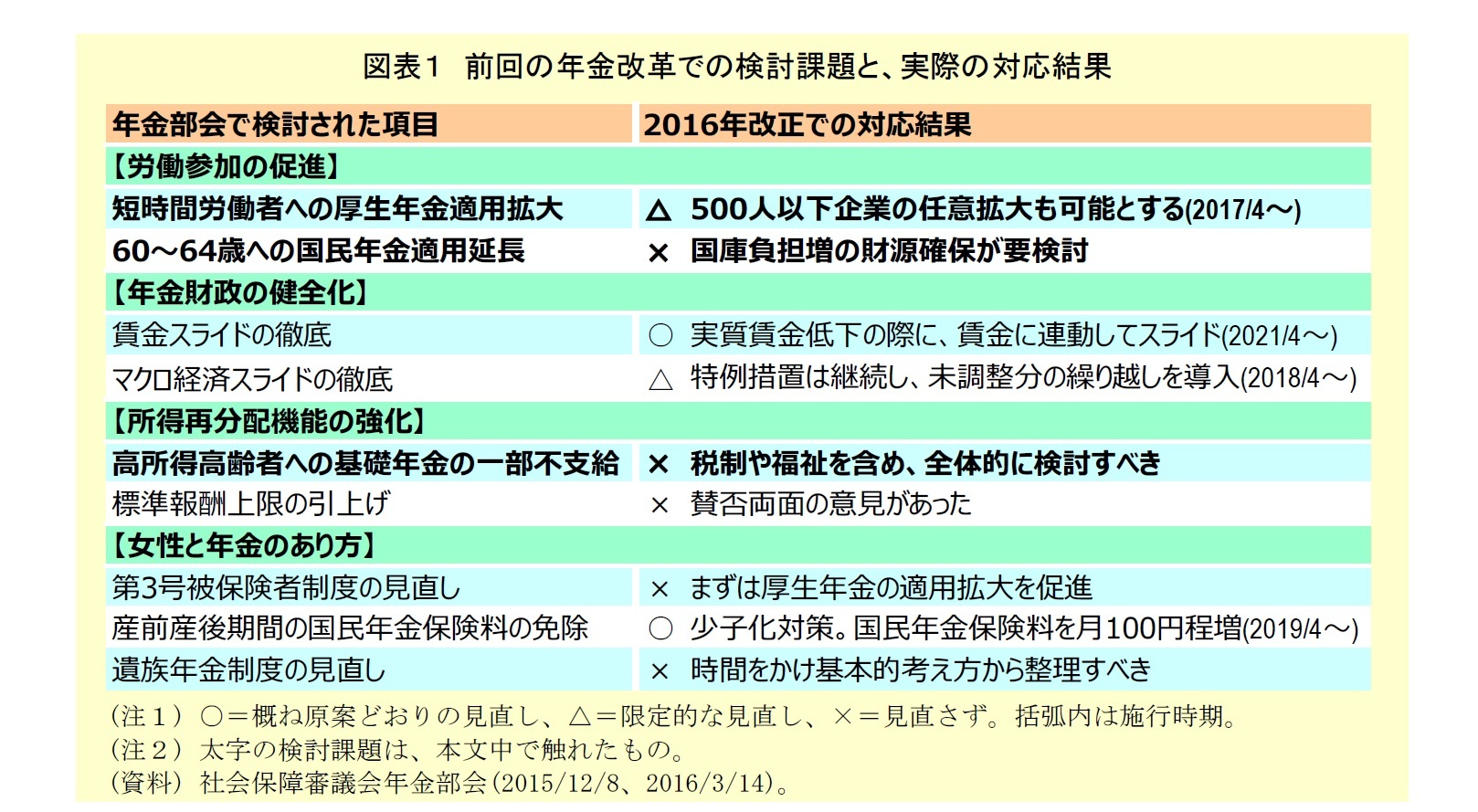

公的年金財政の見通しの作成(財政検証)は、少なくとも5年に1度は行うことになっている。前回は2014年であり、次回は2019年までに実施する必要がある。前回の財政検証を受けて2016年に制度改正が行われたが、審議会(社会保障審議会年金部会)で検討された項目の一部しか法案に盛り込まれず、いくつかの課題が残された。

残された課題のうち企業と関連が強いのは、短時間労働者(パート労働者)への厚生年金の適用拡大である。これに関しては、これまで2度の改正が行われている。2012年の改正を受けて、正社員501人以上の企業で週20時間以上勤務する短時間労働者の一部(賃金等の要件あり)を対象にした拡大が、2016年10月に実施された。また昨年の改正を受けて、正社員500人以下でも労使が合意すれば、企業単位での任意適用が可能になっている(2017年4月から)。

短時間労働者への適用拡大はこのように進展しているが、これまでの改正には継続検討を求める附則や附帯決議が付されている。2012年の改正では、施行後3年以内にさらなる拡大を検討することが、改正法の附則に盛り込まれた。昨年の改正では、公的年金は強制適用が基本原則であり、今後の適用拡大では原則を踏まえることが、附帯決議に盛り込まれている。これらを踏まえて、次期改正でもさらなる適用拡大が検討される可能性がある。

また、昨今の税制改革議論と絡めて、所得が高い高齢者に対して基礎年金の一部(国庫負担分の一部または全部)を不支給にする案も、検討される可能性がある。

残された課題のうち企業と関連が強いのは、短時間労働者(パート労働者)への厚生年金の適用拡大である。これに関しては、これまで2度の改正が行われている。2012年の改正を受けて、正社員501人以上の企業で週20時間以上勤務する短時間労働者の一部(賃金等の要件あり)を対象にした拡大が、2016年10月に実施された。また昨年の改正を受けて、正社員500人以下でも労使が合意すれば、企業単位での任意適用が可能になっている(2017年4月から)。

短時間労働者への適用拡大はこのように進展しているが、これまでの改正には継続検討を求める附則や附帯決議が付されている。2012年の改正では、施行後3年以内にさらなる拡大を検討することが、改正法の附則に盛り込まれた。昨年の改正では、公的年金は強制適用が基本原則であり、今後の適用拡大では原則を踏まえることが、附帯決議に盛り込まれている。これらを踏まえて、次期改正でもさらなる適用拡大が検討される可能性がある。

また、昨今の税制改革議論と絡めて、所得が高い高齢者に対して基礎年金の一部(国庫負担分の一部または全部)を不支給にする案も、検討される可能性がある。

このほか、国民年金が適用される期間を現在の20~59歳から20~64歳へ延長する案は、審議会(年金部会)で検討されたが法案には盛り込まれず、残された課題となっている。この案は、雇用延長等で会社員への厚生年金適用が60歳以降にも拡大している現状を踏まえ、それと足並みを揃える形で国民年金の対象も拡大する、という案である。

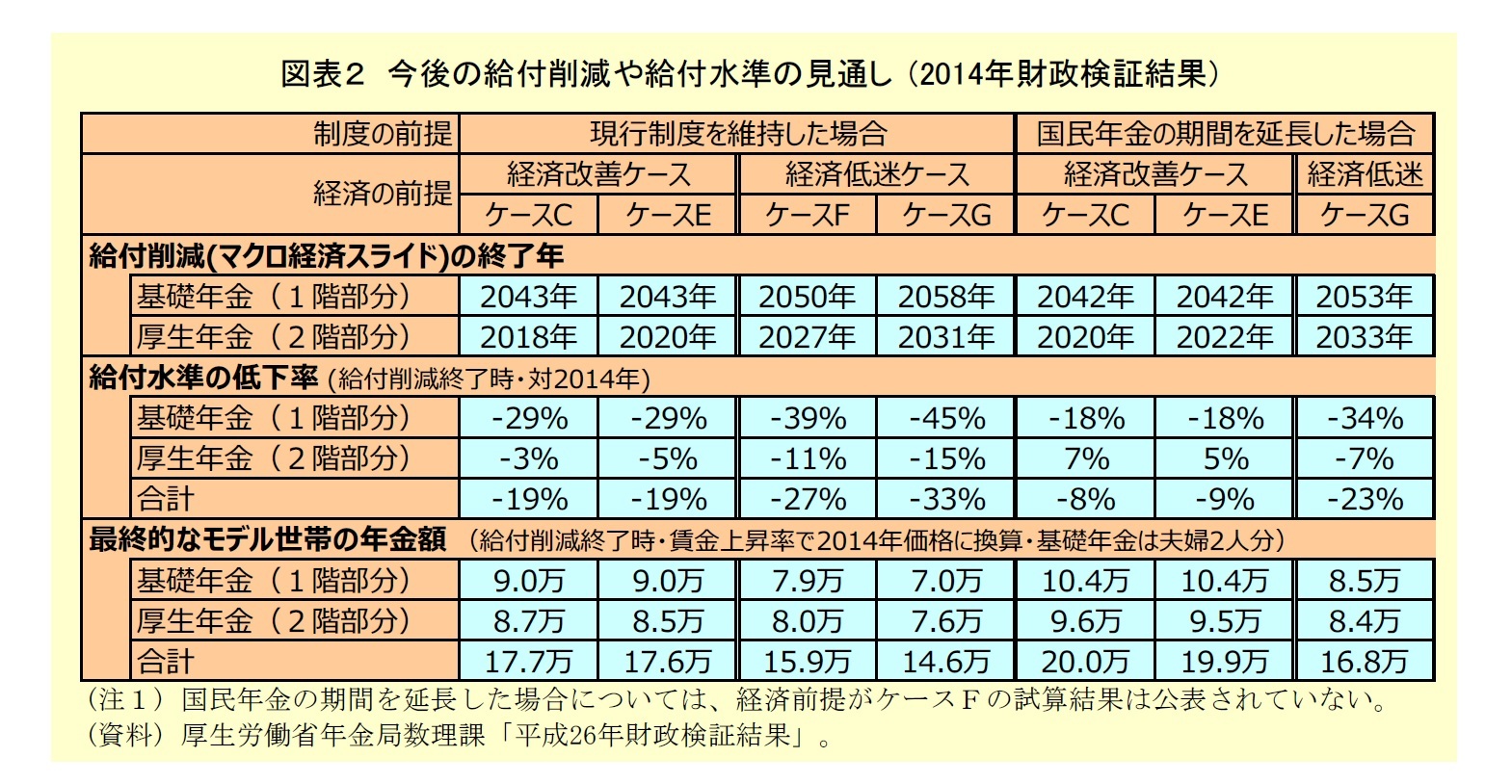

それと同時にこの案には、将来の基礎年金の水準が大幅に低下する問題への対処、という意味合いもある。公的年金の保険料は2017年9月から実質的に固定されており、今後は、年金財政がバランスするまで、給付水準を実質的に低下させることになっている。2014年に公表された将来見通しのうち経済状態が改善する前提では、基礎年金(1階部分)の給付削減は2043年まで続き、将来の給付水準が2014年と比べて▲29%、実質的に低下する見込みとなっている。他方、厚生年金(2階部分)は、2019年度前後まで削減が続き、給付水準が▲3~5%下がる見込みである。また、経済が低迷する前提では、年金財政がバランスするまで給付削減を続けた場合、基礎年金で▲39~45%、厚生年金で▲11~15%、給付水準が低下する見込みになっている。

それと同時にこの案には、将来の基礎年金の水準が大幅に低下する問題への対処、という意味合いもある。公的年金の保険料は2017年9月から実質的に固定されており、今後は、年金財政がバランスするまで、給付水準を実質的に低下させることになっている。2014年に公表された将来見通しのうち経済状態が改善する前提では、基礎年金(1階部分)の給付削減は2043年まで続き、将来の給付水準が2014年と比べて▲29%、実質的に低下する見込みとなっている。他方、厚生年金(2階部分)は、2019年度前後まで削減が続き、給付水準が▲3~5%下がる見込みである。また、経済が低迷する前提では、年金財政がバランスするまで給付削減を続けた場合、基礎年金で▲39~45%、厚生年金で▲11~15%、給付水準が低下する見込みになっている。

このように厚生年金よりも基礎年金で給付水準の実質的な低下(目減り)が大きいことは、会社員OBの中でも現役時代の給与が少ないほど、年金額全体の目減りが大きいことを意味する。現役時代の給与が少ないと厚生年金の金額が少なく、年金全体に占める基礎年金の割合が大きい。他方、目減りの程度は厚生年金より基礎年金で大きい。この2つを合わせると、現役時代の給与が少ないと年金額全体の目減りが大きくなる。つまり、逆進的な給付削減になっている。

そこで、国民年金への加入期間を現在の40年から45年へと延長し、その5年分だけ基礎年金の水準を上積みするのが、前述した国民年金の適用期間延長案の狙いである。しかし、国民年金の加入期間を延長しても、根本的な原因である基礎年金の給付削減が厚生年金よりも長引く状況は、ほとんど解決しない。国民年金の加入期間を延長した場合(経済改善ケース)の試算結果をみると、給付削減の終了年は、基礎年金が2042年、厚生年金が2021年前後と、両者のずれはほとんど解決せず、逆進的な給付削減の傾向が残っている。今後の議論に注目したい。

そこで、国民年金への加入期間を現在の40年から45年へと延長し、その5年分だけ基礎年金の水準を上積みするのが、前述した国民年金の適用期間延長案の狙いである。しかし、国民年金の加入期間を延長しても、根本的な原因である基礎年金の給付削減が厚生年金よりも長引く状況は、ほとんど解決しない。国民年金の加入期間を延長した場合(経済改善ケース)の試算結果をみると、給付削減の終了年は、基礎年金が2042年、厚生年金が2021年前後と、両者のずれはほとんど解決せず、逆進的な給付削減の傾向が残っている。今後の議論に注目したい。

(2018年01月09日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【次期公的年金改革の論点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

次期公的年金改革の論点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!