- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証

2017年09月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

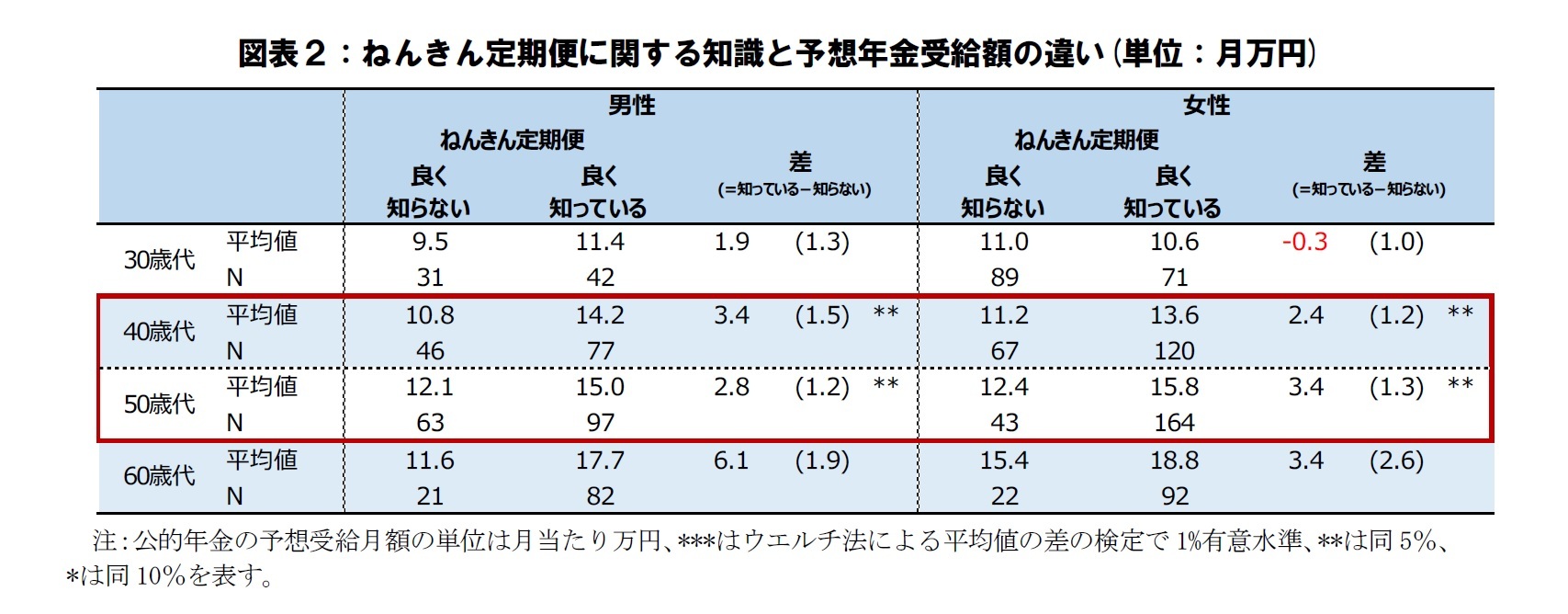

図表2は、1.ねんきん定期便を良く知らない、3.ねんきん定期便を良く知っている人の予測年金受給額の平均値とこの2つのグループの平均値の差を表している。左側の男性の30歳代を見ると、良く知らない人の予測年金受給額の平均値は月9.5万円、よく知っている人は11.4万円、その差は1.9万円であるが、統計学的には有意な差はない。図表2では、男性・女性共に、40歳台と50歳代で、2つのグループの予測年金額に有意な差が生じている。

30歳代と60歳代でねんきん定期便が予測年金額に影響を与えない理由は、以下のようなことが考えられる。前述したが、50歳未満のねんきん定期便の予測年金額は実際の額から乖離があるものである。30歳代では、保険料を支払い始めて時間が経過しておらず、また予測年金額は実際の年金額から乖離しており、情報としては利用可能性が低いことが考えられる。次に60歳代では、公的年金に対する関心が高まり、ねんきん定期便以外の情報も利用されること等により、ねんきん定期便に関する知識が予測年金額に影響しないものと考えられる。

50歳代では、ねんきん定期便の予測年金額は実際の額に近い額が記載されていることから、ねんきん定期便を良く知っている方が、予測年金額を高いことは期待どおりである。一方で、男女共に、40歳代では、ねんきん定期便の予測年金額は実際の額から乖離しているにも関わらず、ねんきん定期便を良く知っている方が予測年金額が高い。これは、ねんきん定期便に公的年金自体の関心を高める効果があり、他の情報を収集することなどにより、予測年金額に差が生じたものと解釈できる。

30歳代と60歳代でねんきん定期便が予測年金額に影響を与えない理由は、以下のようなことが考えられる。前述したが、50歳未満のねんきん定期便の予測年金額は実際の額から乖離があるものである。30歳代では、保険料を支払い始めて時間が経過しておらず、また予測年金額は実際の年金額から乖離しており、情報としては利用可能性が低いことが考えられる。次に60歳代では、公的年金に対する関心が高まり、ねんきん定期便以外の情報も利用されること等により、ねんきん定期便に関する知識が予測年金額に影響しないものと考えられる。

50歳代では、ねんきん定期便の予測年金額は実際の額に近い額が記載されていることから、ねんきん定期便を良く知っている方が、予測年金額を高いことは期待どおりである。一方で、男女共に、40歳代では、ねんきん定期便の予測年金額は実際の額から乖離しているにも関わらず、ねんきん定期便を良く知っている方が予測年金額が高い。これは、ねんきん定期便に公的年金自体の関心を高める効果があり、他の情報を収集することなどにより、予測年金額に差が生じたものと解釈できる。

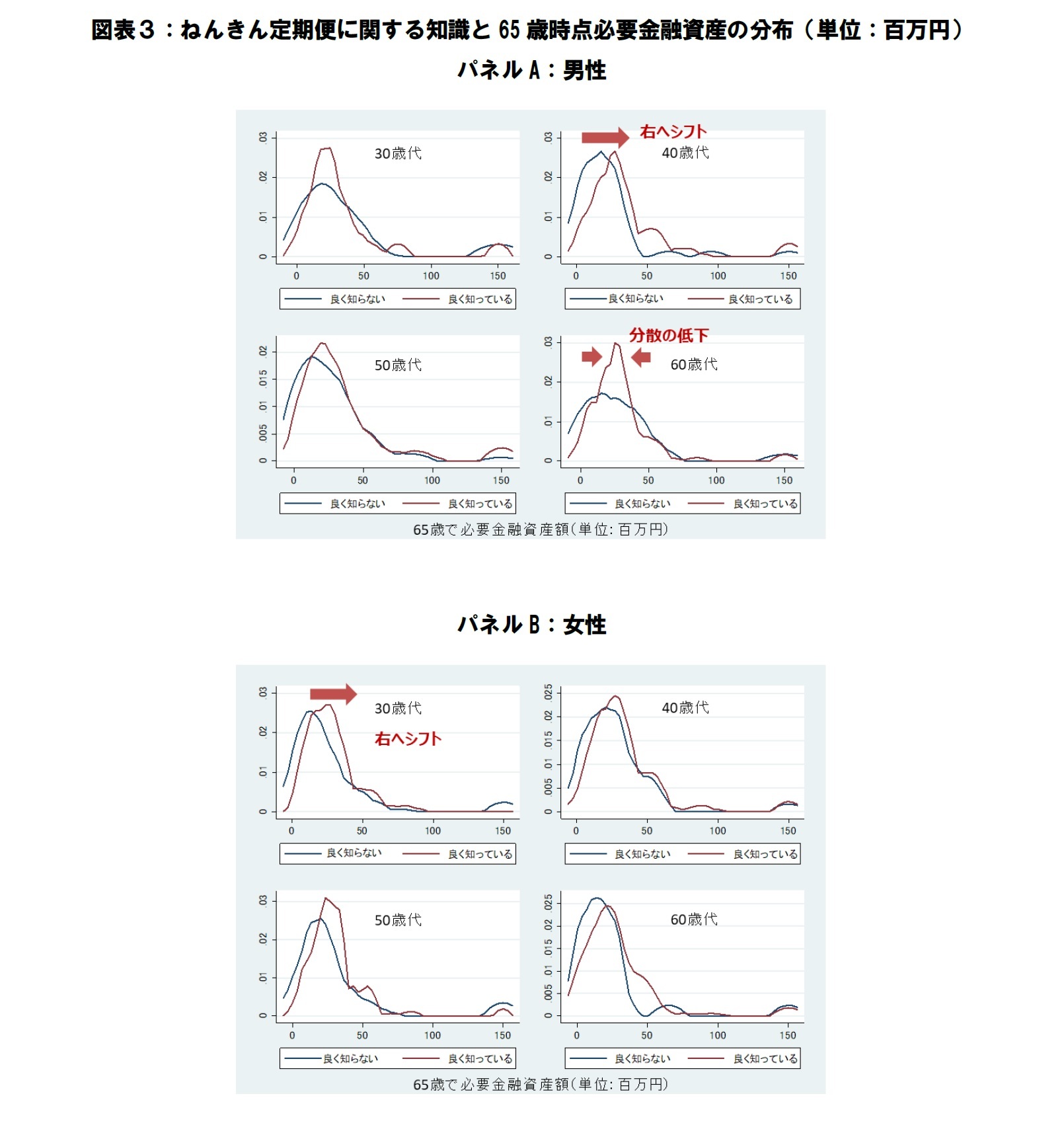

図表3は、ねんきん定期便に関する知識と、回答者が予測する老後の生活のために65歳時点で必要な金融資産額の関係を表している。性別・年代別にカーネル密度を推計している。パネルAは男性の65歳時点必要金融資産の分布である。30歳代から60歳代の全ての年齢に共通に、ねんきん定期便について1.よく知らないよりも、3.よく知っている方が、分布が右側へシフトし、また、ちらばりが狭く(分散が小さい)予測が集まる傾向が見られる。特に、40歳代では、ねんきん定期便を良く知っている方が65歳での必要金融資産が高く、30歳代と60歳代では予測が平均付近に集まる傾向がある。パネルBは女性の65歳時点必要金融資産額の分布である。男性と同様な傾向であるが、男性よりもねんきん定期便を良く知る人の分布が右側にシフトし、必要金融資産額が高まっている。ねんきん定期便を受け取り、年金額を確認することで、生活費に対して年金額は不足しており、自分で貯める必要があることを認識するため、分布が右へシフトし、その予想の正確性が増すため、分布が集まるようになるものと考えられる。

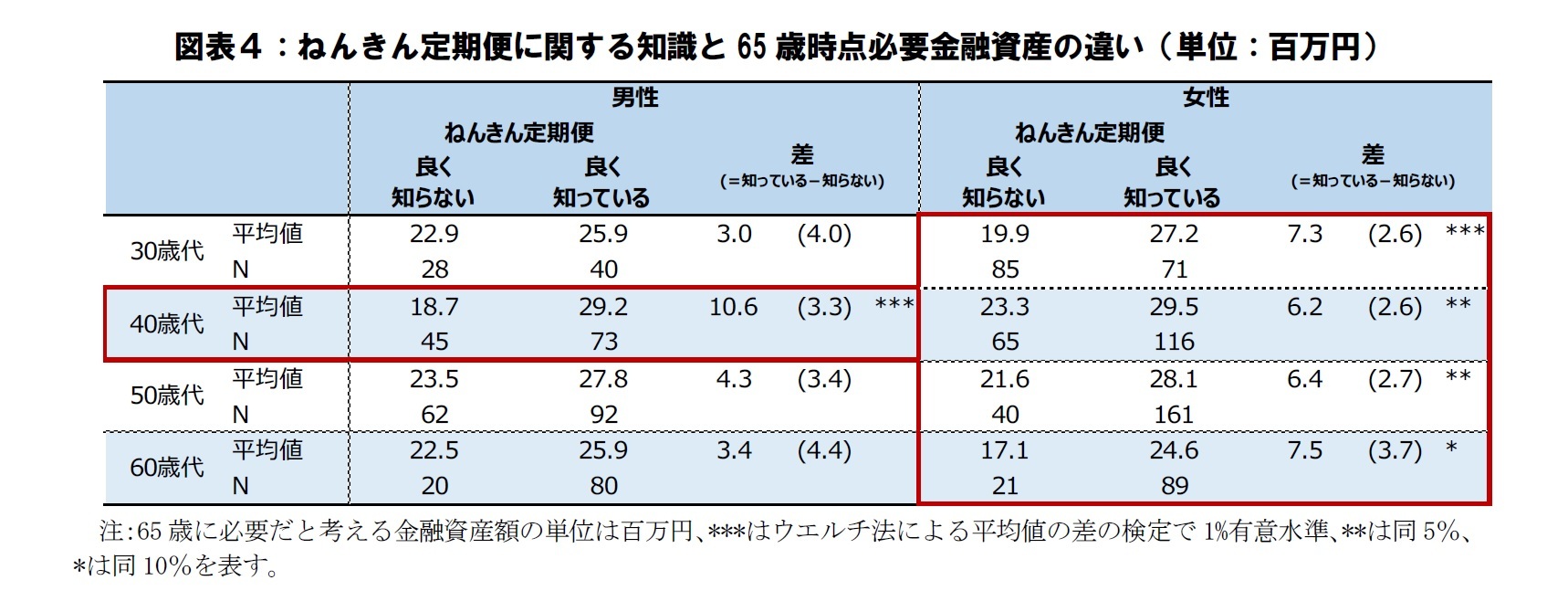

図表4は、1.ねんきん定期便を良く知らない人と、3.ねんきん定期便を良く知っている人の65歳時点必要金融資産額の平均値とこの2つのグループの平均値の差を表している。左側の男性の40歳代では、良く知らない人の必要金融資産額の平均値は18.7百万円、よく知っている人は29.2百万円、その差は10.6百万円であり、良く知っている人の必要金融資産額が有意に高い。女性では30歳代から60歳代までの全ての年代で、良く知っている人の必要金融資産額が有意に高くなっている。ねんきん定期便は、年金加入期間や予測される年金受給額を確認できるが、それ自体では、将来どのくらい金融資産の蓄積が必要かを教えてくれるわけではない。ねんきん定期便により必要金融資産額が異なるのは、ねんきん定期便を受け取ったこと等により、老後の生活への関心や不安が高まることにより、ライフプラン設計を再考してみる効果だと考えられる。

4―結論と課題

このようにねんきん定期便は、自分が加入する公的年金の加入状況や予測年金額を確認できるだけでなく、公的年金を通じた老後に備えた人生設計の改善に役に立っている可能性がある。しかし、当レポートの分析は、少ないサンプルデータを利用し、単純な方法によるものであるため、今後、ねんきん定期便の効果について詳細に分析する必要がある。特に、分析上、他の変数を考慮する必要があることや、老後の生活準備(ライフプラン設計)とねんきん定期便への関心には内生性(同時決定性)がある可能性を分析に考慮にいれる必要がある。ライフプラン設計に関心がある人が積極的にねんきん定期便を見ることにより、将来の年金受給額や自分で貯めておく必要がある金融資産額の正確性が増している可能性がある。また、今回の分析は2016年の1時点の分析であるが、ねんきん定期便の発送方法や内容には変化があり、このような変化を利用した厳密な分析も可能だと思われる。今後も、これらの点を考慮して分析を精緻化していく必要性があるものと考えられる。

参考文献

厚生労働省(2016)『ねんきん定期便』

http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h28_jigyou04a_day1.pdf

中嶋邦夫(2017)「年金改革ウオッチ2017年2月号~ポイント解説:「ねんきん定期便」のオンライン化」『保険・年金フォーカス』2017-02-07.

Mastrobuoni G. (2011) “The Role of Information for Retirement Behavior: Evidence based on the Stepwise Introduction of the Social Security Statement,” Journal of Public Economics 95, pp.913-925.

SSAB (2009) The Social Security Statement, How it Can Be Improved. Technical Report, Social Security Advisory Board.

厚生労働省(2016)『ねんきん定期便』

http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h28_jigyou04a_day1.pdf

中嶋邦夫(2017)「年金改革ウオッチ2017年2月号~ポイント解説:「ねんきん定期便」のオンライン化」『保険・年金フォーカス』2017-02-07.

Mastrobuoni G. (2011) “The Role of Information for Retirement Behavior: Evidence based on the Stepwise Introduction of the Social Security Statement,” Journal of Public Economics 95, pp.913-925.

SSAB (2009) The Social Security Statement, How it Can Be Improved. Technical Report, Social Security Advisory Board.

(2017年09月29日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

北村 智紀

北村 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/12/29 | 公的年金改革があると考える人はNISAやiDeCoに加入するか?-自助努力を進める可能性に関する実証分析 | 北村 智紀 | 基礎研レポート |

| 2017/11/30 | 公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか? | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

| 2017/09/29 | ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証 | 北村 智紀 | 基礎研レター |

| 2017/07/31 | やりくりに余裕がない家計は変動金利を選択する傾向がある~家計の住宅ローン金利の決定要因分析~ | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!