- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医療・介護分野における2018年に向けた制度改革の動向

医療・介護分野における2018年に向けた制度改革の動向

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2018年は、診療報酬・介護報酬の同時改定1、医療計画・介護保険事業(支援)計画の策定2、国保の財政基盤の都道府県への移行等が同時に行われるため、制度をまたぐ改革が行いやすいことで注目されている。次の同時改定は2024年と、目標とする2025年の直前であることから、2018年の改定等が大きな意味をもつと考えられる。

今回の改定等は、2013年に「社会保障制度改革国民会議」で示された医療と介護の提供体制の改革に基づいて行われる。すなわち、寿命が延び、高齢期の慢性疾患が増加した現在に必要な医療体制は、これまでの青壮年期の疾患に対して、救命・延命、治癒・社会復帰を前提とする「病院完結型」のものではなく、病気と共存しながらQOLを維持することと、それを支える地域体制づくりといった「地域完結型」に移行すべきであるという考え方に従ったものになる。

本稿では、「社会保障制度改革国民会議3」で示された医療・介護分野における改定の概要と、2017年上期までの動きを紹介する。

1 診療報酬改定は2年おきに、介護報酬改定は3年おきに改定されており、6年に1回同時改定となる。

2 医療計画は数年ごとに、介護保険事業計画は3年おきに策定されてきた。2018年以降、医療計画は6年おきに策定されるようになる。

3 社会保障制度改革国民会議は、社会保障・税一体改革を契機に創設された。

2――2018年に向けて行われる改革の概要

「地域完結型」の医療体制は、地域の医療機関の機能分担を進め、病気を発症後、入院、回復、退院までをスムーズに進めることにより早期の社会復帰を目指すものである。退院後は、必要があれば医療機関からの充分な情報をもとに介護へ円滑な移行を行う。2025年に向けて入院病床の必要量は低下することが見込まれているが、その分は在宅医療が充実する予定である。

2012年から始まった「社会保障制度改革国民会議」報告を受けて、2013年12月に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)」が成立した。プログラム法では、医療・介護のほか、少子化対策や年金など、各分野の改革の検討項目と法案提出や実施時期の目途を示している。

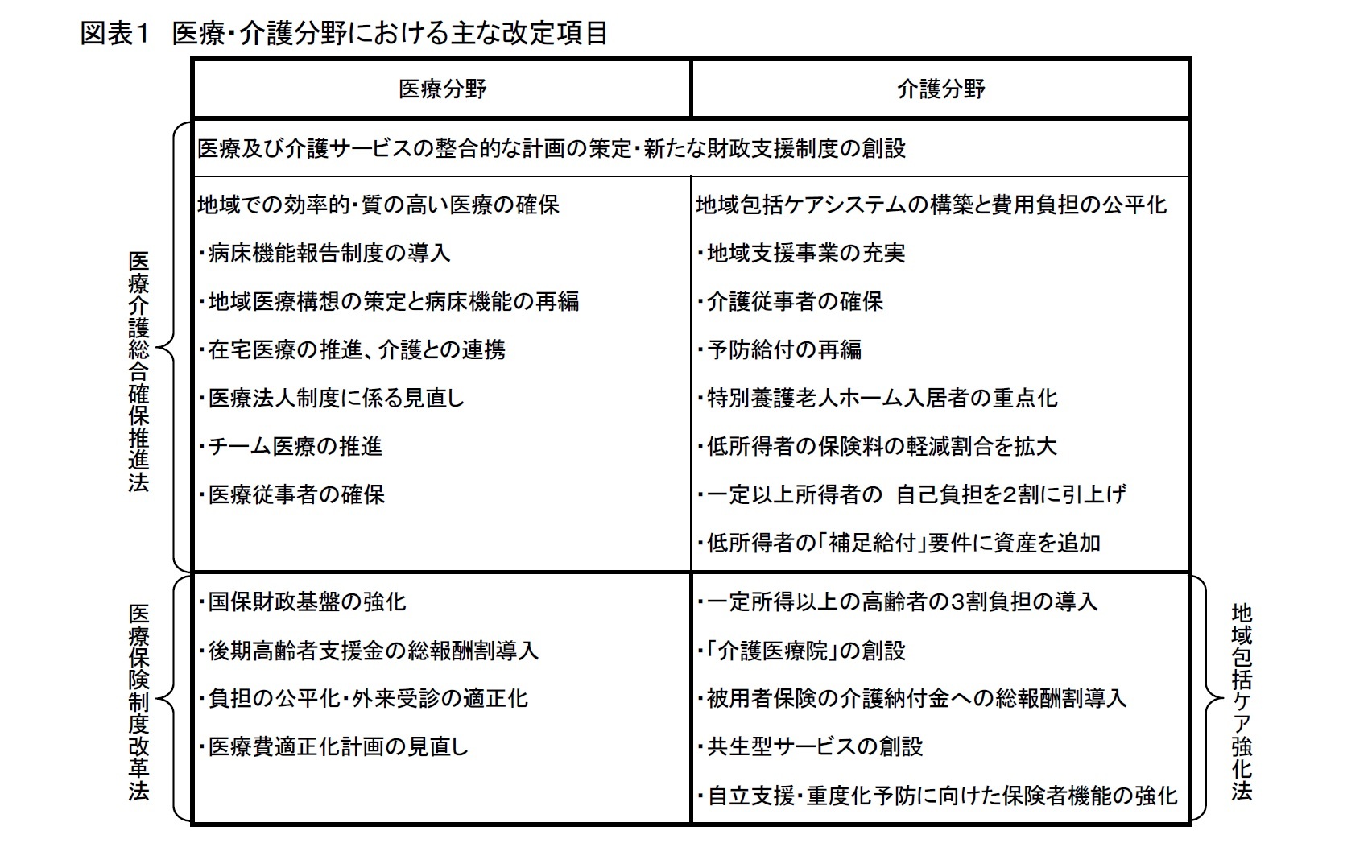

これに基づいて医療・介護分野では2014年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が、2015年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(医療保険制度改革法)」が、2017年7月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(地域包括ケア強化法)」が成立した。

各法律で扱われている主な改定項目を図表1に示す。

今回の改定の特徴として、以下4点があげられる。

(1) 地域医療構想の策定に基づく病床機能の再編

医療介護総合確保推進法で示された改革では、「地域完結型」の医療体制を整備するために、都道府県による地域医療構想策定と、それに基づいて病床機能の再編を行う点がこれまでと異なる。都道府県は、各医療機関が新たに報告を義務づけられた「病床機能報告」に基づいて、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとに、2025年の医療需要と必要病床数、および在宅医療等の医療需要を推計し、推計結果にあわせて、設備の準備や医療従事者の確保などの提供体制を、原則として二次医療圏単位で整える。

2017年3月までに、すべての都道府県で地域医療構想の策定を終え、現在は、2018年4月の第7次医療計画の策定が進められている。

(2) 介護サービスの重点化・地域支援事業の充実

特別養護老人ホームの「新規」入所条件が、原則として要介護3以上と、重点化されている。

介護保険制度の支給対象に認定されていない高齢者等を対象としては、社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、地域で支えていく体制を構築するための市町村において「地域支援事業」が充実する。これまで介護保険制度で提供されていた要支援者に対する予防給付も地域支援事業に移行され、地域の実情や各高齢者のニーズにあわせたサービスを受けることができるようになる。

(3) 都道府県の権限強化

高齢化のスピードは地域によって異なることから、必要となる医療・介護の量や時期は地域別に検討する必要があり、都道府県に期待される役割は、これまでと比べて大きい。都道府県が、市町村や医療関係者と協議の上、地域の実情にあわせて病床機能を再編し、医療計画・介護事業支援計画を策定することで、各計画の実効性が高まり、医療提供体制の効率化が進むことが期待されている4。

また、在宅医療の推進や医療・介護分野における地域ネットワーク構築などの医療提供体制を整備するための財政支援制度(基金)が都道府県に新たに創設されたほか、国民健康保険の財源を都道府県に移行することによっても都道府県の権限が強化される。

(4) 高齢者を含めた負担の見直し

今回の改定では、高齢者・施設利用者自身の負担の見直しも行われている。医療費の負担において、現役世代に続いて高齢者においても所得水準・限度額が見直され、所得によっては自己負担が増加したほか、後期高齢者の所得割部分の保険料軽減特例も段階的になくなる。また、介護費の負担においても、現役世代に総報酬割を導入する等の改定が行われたが、高齢者においても一定以上所得者の負担が引き上げられた。今後はマイナンバー制度の浸透にあわせて、所得だけでなく資産も考慮に入れ、負担の公平化をはかる。

4 諸外国と比べて日本には民間医療機関が多く、調整を行うのが難しい環境と言われている。今回の病床機能の再編にあたり、協議だけでは進まない場合、計画を着実に実施するために都道府県には病床の新設・増床・機能転換・削減においていくつかの権限が与えられている。

3――おわりに

今後は、前述のとおり金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方やかかりつけ医を普及する観点からの外来受診時の定額負担等についても検討される。

また、診療報酬・介護報酬については、それぞれ検討が進められている。特に、看取り、訪問看護、リハビリテーションについては、医療と介護の整合性を確保しながら検討される予定である。

(2017年09月26日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療・介護分野における2018年に向けた制度改革の動向】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療・介護分野における2018年に向けた制度改革の動向のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!