- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか?

2017年08月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3|臨時財政対策債残高とその問題点

交付税特会による借入金が地方全体の債務でありながら、個別地方公共団体には債務と認識され難いという問題を解消するために創設されたのが、臨時財政対策債である。その償還の義務は発行体である地方公共団体が負うという意味では、他の地方債と変わらないものの、地方交付税算定過程で、地方交付税の算定ベースを振替える形で発行可能額が設定されること、資金使途には制限が課せられないこと、元利償還費の全額が後年度の地方交付税算定過程で国から補填されることから、地方交付税の分割後払いとしての機能も果たしている。つまり、地方債としての側面と広義の地方交付税の側面を併せ持っているのが臨時財政対策債である。

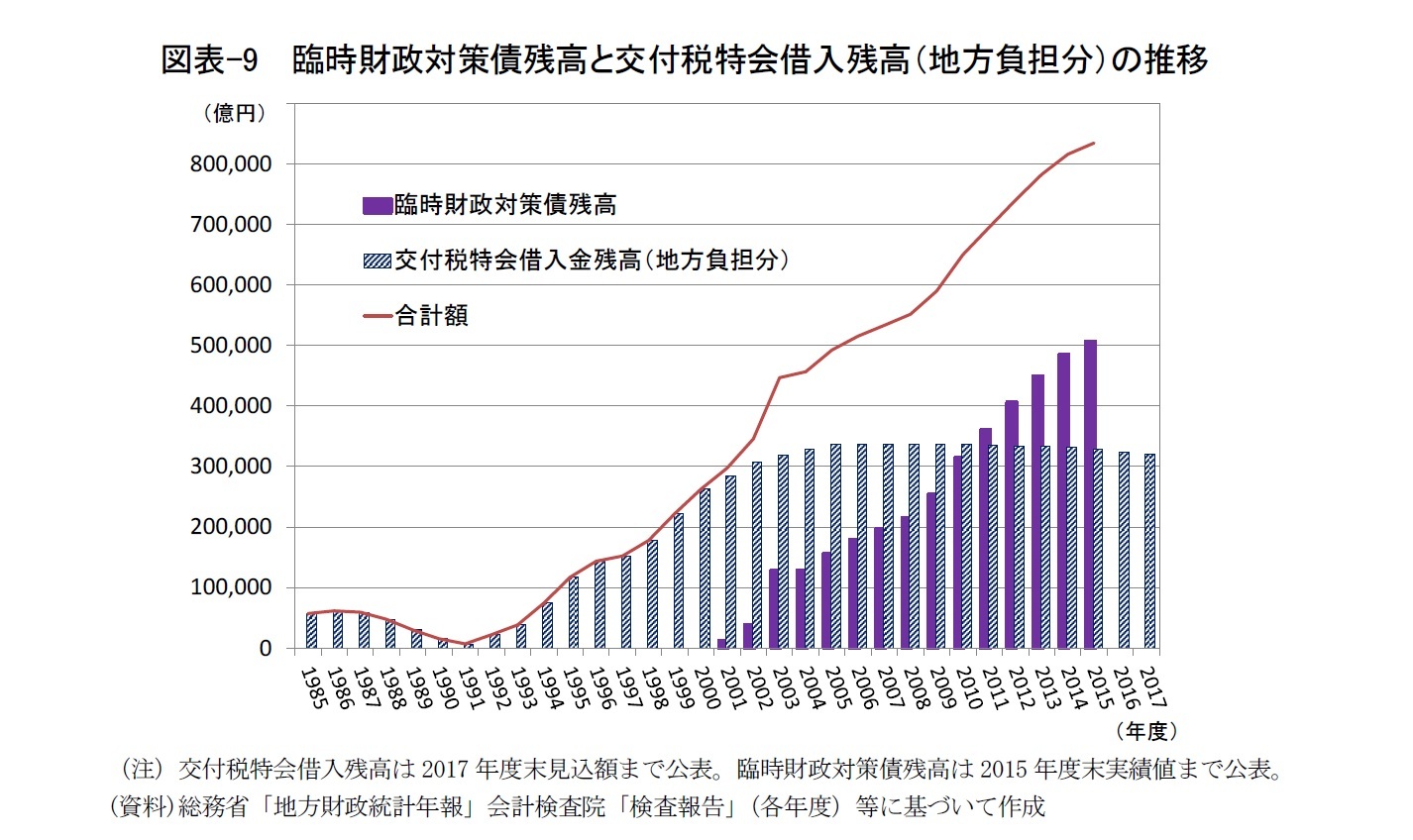

臨時財政対策債は、交付税特会の新規借入が停止されてから発行が本格化し、また、公共事業の縮減・抑制が続くなか、建設地方債の発行が低位にとどまったため、2009年度以降は新たに発行される地方債の概ね半分を臨時財政対策債が占める状況が続いている。その結果、残高も短期間で急増し、2011年度には交付税特会借入残高(地方負担分)を上回り、さらに2015年度末には50兆6667億円に達して、普通会計地方債残高の約1/3を占めるに至っている(図表-9参照)。

交付税特会による借入金が地方全体の債務でありながら、個別地方公共団体には債務と認識され難いという問題を解消するために創設されたのが、臨時財政対策債である。その償還の義務は発行体である地方公共団体が負うという意味では、他の地方債と変わらないものの、地方交付税算定過程で、地方交付税の算定ベースを振替える形で発行可能額が設定されること、資金使途には制限が課せられないこと、元利償還費の全額が後年度の地方交付税算定過程で国から補填されることから、地方交付税の分割後払いとしての機能も果たしている。つまり、地方債としての側面と広義の地方交付税の側面を併せ持っているのが臨時財政対策債である。

臨時財政対策債は、交付税特会の新規借入が停止されてから発行が本格化し、また、公共事業の縮減・抑制が続くなか、建設地方債の発行が低位にとどまったため、2009年度以降は新たに発行される地方債の概ね半分を臨時財政対策債が占める状況が続いている。その結果、残高も短期間で急増し、2011年度には交付税特会借入残高(地方負担分)を上回り、さらに2015年度末には50兆6667億円に達して、普通会計地方債残高の約1/3を占めるに至っている(図表-9参照)。

臨時財政対策債は、発行した地方公共団体毎に償還義務が明確になっている点では交付税特会借入の問題点を解消している反面、実質的に元利償還金の全額を国が負担することになるため、地方が負担する地方債残高の数字を示す資料では、しばしば「臨時財政対策債除き」の数字が用いられることもあるほどである。

問題は、後年度の地方交付税算定過程における財源補填が本当の地方交付税によって行われるのではなく、新たに発行される臨時財政対策債に上乗せする形で行われることである。既存の臨時財政対策債の償還費を新たに発行される臨時財政対策債で賄うことは地方財政対策で決定されているが、その決定を毎年度繰り返しており、本質的な償還財源をいかに確保するかに関しては、全く明らかになっていない。このように借金で借金を返す方法を採用することに関しても、その方針が何らかの法令上に明示されている訳ではないことも大きな問題だと言える。

一方、交付税特会借入は、その償還に対する措置が講じられなければ、制度上は将来の交付税の削減によって賄われる仕組みになっており、また、最新の借入残高についても、毎年改正される地方交付税法本体の中に金額が明記されている。つまり、臨時財政対策債に対しては、交付税特会借入よりも国による償還のマネジメント、コミットメントが後退していると言っても過言ではない。

また、臨時財政対策債の残高と交付税特会借入残高を合わせた金額で見れば、2009年度以降はそれ以前の期間と比べて、毎年の増加幅が拡大しており、地方財源不足額の解消策のうちで将来に先送りされた分として捉えると、事態は以前よりも悪化していることになる。

問題は、後年度の地方交付税算定過程における財源補填が本当の地方交付税によって行われるのではなく、新たに発行される臨時財政対策債に上乗せする形で行われることである。既存の臨時財政対策債の償還費を新たに発行される臨時財政対策債で賄うことは地方財政対策で決定されているが、その決定を毎年度繰り返しており、本質的な償還財源をいかに確保するかに関しては、全く明らかになっていない。このように借金で借金を返す方法を採用することに関しても、その方針が何らかの法令上に明示されている訳ではないことも大きな問題だと言える。

一方、交付税特会借入は、その償還に対する措置が講じられなければ、制度上は将来の交付税の削減によって賄われる仕組みになっており、また、最新の借入残高についても、毎年改正される地方交付税法本体の中に金額が明記されている。つまり、臨時財政対策債に対しては、交付税特会借入よりも国による償還のマネジメント、コミットメントが後退していると言っても過言ではない。

また、臨時財政対策債の残高と交付税特会借入残高を合わせた金額で見れば、2009年度以降はそれ以前の期間と比べて、毎年の増加幅が拡大しており、地方財源不足額の解消策のうちで将来に先送りされた分として捉えると、事態は以前よりも悪化していることになる。

4――おわりに

個別地方公共団体においては、「健康(財政健全化)のバロメーター」とも言える健全化判断比率が最初の公表以来、着実に改善を続けており、固有の債務である地方債残高の数字も、臨時財政対策債除きで見れば、すでに減少が始まっている。

しかし、地方財政は国の支えがあって成り立つものである。その資金支援の中核を担う地方交付税に関して、不足する財源の確保を先送りした結果として、交付税特会借入金残高と臨時財政対策債残高を捉えれば、その合計額が増大を続けている現状は、地方財政を支える基盤が弱体化していると言えるであろう。その意味では、地方財政は手放しで楽観できる状況にあるとは言い難い。

2018年度予算に向けては、すでに7月20日に概算要求基準が示されており、まもなく、各省庁からの概算要求が出揃うはずである。その概算要求基準においては、一般財源総額を2015年度地方財計画の水準に維持する方針が明示されており、地方税収が大きく変わらないとすれば、地方が必要とする交付税総額も大きくは変わらないはずである。一方、7月31日に公表された国の決算概要資料においては、国税収入は前年度から減少しており、その傾向が続くならば、2018年度地方財政計画策定に際して、地方財源不足額は2017年度よりも拡大する可能性が高い。

大幅な歳出削減も増税も伴わない状況下では、この財源不足解消のために講じられる策には限界があり、交付税特会借入金に係るネット償還額を毎年度増やしていくという計画は、すでに2017年度において、頓挫しかかっている。

一定水準の償還(ネット)を毎年無理なく続けるには、まずは、地方財源不足額が恒常的に存在する構造を改めなければならない。不況期に、法定5税に基づく交付税財源と地方が必要とする交付税総額に乖離が生じて、地方財源不足額の解消を地方財政対策に委ねることはやむを得ないとしても、好況期には、地方財源不足額がマイナスの値となって財源余剰が生じ、特別な財源措置を講じなくても、既存の臨時財政対策債や交付税特会借入金の償還財源が自然に確保される状況が望まれるところである。少なくとも、臨時財政対策債の発行という形で問題を先送りすることなく、現時点で財源確保を行うことが、一番求められることである。

さもなければ、大幅な歳出削減を断行するか、地方にとって必要と考える交付税総額の水準を引き下げるかして、地方財源不足額自体が生じない状況を作り出すことが必要であろう。

しかし、地方財政は国の支えがあって成り立つものである。その資金支援の中核を担う地方交付税に関して、不足する財源の確保を先送りした結果として、交付税特会借入金残高と臨時財政対策債残高を捉えれば、その合計額が増大を続けている現状は、地方財政を支える基盤が弱体化していると言えるであろう。その意味では、地方財政は手放しで楽観できる状況にあるとは言い難い。

2018年度予算に向けては、すでに7月20日に概算要求基準が示されており、まもなく、各省庁からの概算要求が出揃うはずである。その概算要求基準においては、一般財源総額を2015年度地方財計画の水準に維持する方針が明示されており、地方税収が大きく変わらないとすれば、地方が必要とする交付税総額も大きくは変わらないはずである。一方、7月31日に公表された国の決算概要資料においては、国税収入は前年度から減少しており、その傾向が続くならば、2018年度地方財政計画策定に際して、地方財源不足額は2017年度よりも拡大する可能性が高い。

大幅な歳出削減も増税も伴わない状況下では、この財源不足解消のために講じられる策には限界があり、交付税特会借入金に係るネット償還額を毎年度増やしていくという計画は、すでに2017年度において、頓挫しかかっている。

一定水準の償還(ネット)を毎年無理なく続けるには、まずは、地方財源不足額が恒常的に存在する構造を改めなければならない。不況期に、法定5税に基づく交付税財源と地方が必要とする交付税総額に乖離が生じて、地方財源不足額の解消を地方財政対策に委ねることはやむを得ないとしても、好況期には、地方財源不足額がマイナスの値となって財源余剰が生じ、特別な財源措置を講じなくても、既存の臨時財政対策債や交付税特会借入金の償還財源が自然に確保される状況が望まれるところである。少なくとも、臨時財政対策債の発行という形で問題を先送りすることなく、現時点で財源確保を行うことが、一番求められることである。

さもなければ、大幅な歳出削減を断行するか、地方にとって必要と考える交付税総額の水準を引き下げるかして、地方財源不足額自体が生じない状況を作り出すことが必要であろう。

(2017年08月31日「基礎研レポート」)

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!