- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- マーケティング >

- 「キッズウィーク」への期待と課題~課題は山積み、まずは労働者が柔軟に休める仕組み作りを

2017年06月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――政府の「キッズウィーク」構想~狙いは消費活性化と「休み方改革」

政府は先週、「経済財政運営と改革の基本方針2017」(骨太の方針)にて、2018年度から「キッズウィーク」を創設することを打ち出した。地域ごとに夏休みなどの長期休暇の一部をずらし、それに合わせて親の有給休暇取得を促進する。家族旅行などを喚起することで力強さに欠ける消費を活性化させ、有給休暇の取得率を上げることで「働き方改革」(「休み方改革」)も進めることが狙いだ。

今年2月に開始した「プレミアムフライデー」と似た構想だが、学校休業日を変えるという点に政府の強い意思を感じる。報道によれば、公立校は義務化を目指し、私立校には協力を求める方針だ。

さて、この「キッズウィーク」、政府の思惑通りに進むのだろうか。

今年2月に開始した「プレミアムフライデー」と似た構想だが、学校休業日を変えるという点に政府の強い意思を感じる。報道によれば、公立校は義務化を目指し、私立校には協力を求める方針だ。

さて、この「キッズウィーク」、政府の思惑通りに進むのだろうか。

2――「キッズウィーク」への期待~混雑・渋滞の緩和、旅行需要の喚起、旅行業界の品質向上と安定化

「キッズウィーク」として、例えば、夏休み中の平日5日間を他の時期へ移すと、土日を合わせて、新たに9連休ができる。学校に通う子のいる家庭では、学校の長期休暇の時期に家族旅行をするため、混雑がひどく旅費もかさみがちだ。そもそも出かけること自体を億劫に感じるかもしれない。学校休業日が分散すれば、こうした負のスパイラルは薄まり、旅行需要が喚起される可能性がある。

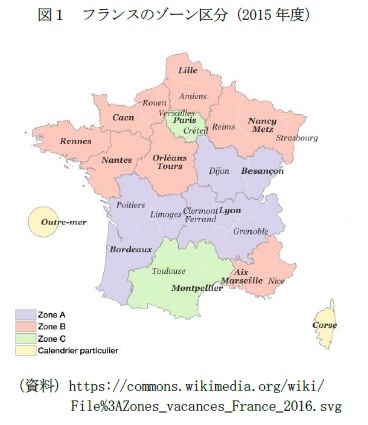

「キッズウィーク」として、例えば、夏休み中の平日5日間を他の時期へ移すと、土日を合わせて、新たに9連休ができる。学校に通う子のいる家庭では、学校の長期休暇の時期に家族旅行をするため、混雑がひどく旅費もかさみがちだ。そもそも出かけること自体を億劫に感じるかもしれない。学校休業日が分散すれば、こうした負のスパイラルは薄まり、旅行需要が喚起される可能性がある。すでにフランスやドイツでは、渋滞や混雑の緩和を目的とした休暇の分散が行われている。フランスでは全土を三つに分けて(図1)、冬休みや春休みを1週間ずつずらしている1。学校の休みに合わせて親が休みを取れば、社会全体で休暇が分散される。旅行需要が喚起されるだけでなく、需要が平準化されることで観光業界の安定化にもつながる。また、サービス品質の向上にも期待ができる。日本でも、例えば、北海道や東北、関東など地域ブロック別に実施すれば、季節差を踏まえた運用ができる。現在でも、北海道などの寒冷地では夏休みが短く冬休みが長くなっており、馴染みやすい部分もある。

1 フランス教育省HP「スクールカレンダー」 http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

3――「キッズウィーク」の課題~労働者が柔軟に有給休暇を取得できる仕組み作りが必要

1|そもそも親が休めるのか?~有給取得の柔軟性や取得率を上げる必要性

「キッズウィーク」はプラス面もあるが、運用面では課題も多い。最大とも言える課題は、学校休業日が分散したからといって、親が子の休みに合わせて柔軟に休めるのか、ということだ。

「キッズウィーク」はプラス面もあるが、運用面では課題も多い。最大とも言える課題は、学校休業日が分散したからといって、親が子の休みに合わせて柔軟に休めるのか、ということだ。また、日本では、お盆や正月に親族で集う地域も多い。夏休みや冬休みは田舎へ帰省すると決めている家庭もあるだろう。お盆や正月の代わりに「キッズウィーク」で休みを取るとは考えにくいため、これまで以上に有給休暇を取ることになる。今後の「休み方改革」の進み方にもよるが、それは現実的に可能なのだろうか。

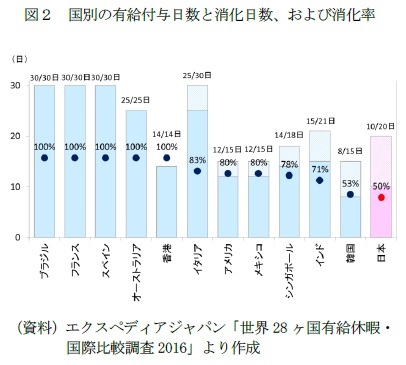

日本人の有給休暇消化率は50%と低く、図2の調査対象国の中では最下位だ。休まない理由には、1位「人手不足」、2位「周囲が休んでいない」、3位「お金がない」があがる。

一方で日本人は、休暇不足と感じる割合が低く、休暇取得に罪悪感をおぼえる割合が高い2。また、そもそも自分の有給日数を知らない割合が約半数を占める。日本人の有給休暇取得率が低い背景には、勤勉で休暇に対して無頓着とも言える国民性もあるようだ(ただし、年代による違いはありそうだ)。

フランスではバカンス文化が根付いているが、実は、労働者は毎年連続2週間の有給休暇を取ることが法で定められている3。1930年代に制定された、通称「バカンス法」(マティニョン法)により、バカンスを楽しむ文化が根付き、観光業が発展したという経緯もある。

今回の「キッズウィーク」では法的な措置は予定されていないようだが、日本人労働者の現状を見ると、法整備など強い強制力の必要性がうかがえる。学校休業日を分散するだけでは「キッズウィーク」の定着は難しい。労働者が柔軟に、かつ、これまで以上に有給休暇を取得するためには、何らかの強い働きかけが必要だ。

2 エクスペディアジャパン「世界28ヶ国有給休暇・国際比較調査2016」にて、休み不足を感じている人の割合は34%で最下位、休暇取得に罪悪感を感じる割合は59%で韓国(69%)に次いで二位、自分の有給休暇日数を知らない割合は47%で圧倒的首位(二位は韓国で21%)。

3 内閣府HP「仕事と生活の調和の実現に向けて-カエル! ジャパン通信 Vol.10(平成22年07月30日)」など。

2|労働者によって差が出ないか?~子どもの有無や業種、雇用形態による違いが懸念

「キッズウィーク」と銘打つと、子のいない夫婦や独身者は休めないのかという疑問が湧く。そもそも「キッズウィーク」の目的は消費の活性化と「休み方改革」である。「キッズウィーク」だから休む、ということではなく、全ての労働者が柔軟に有給休暇を取得できる仕組みが必要だ。

業種や雇用形態による違いも懸念される。「プレミアムフライデー」の際にも話題になったが、サービス業や観光業では、逆に仕事が増えるため休めないということになりかねない。

フランスでは、ゾーンの学校休業日に合わせて休む飲食店なども多く、旅行サイトなどでは、渡仏前に確認するように注意を促す記載もある。日本でもフランスの取り組みを参考にするとともに、地域産業の繁忙期を考慮した上で、地域ごとに学校休業日を設定する必要があるだろう。

一方で雇用形態による違いは難しい面もある。例えば、時間給で働く労働者では、休暇より収入を優先したいケースもあるだろう。また、プロジェクト単位で雇用契約をする場合、繁忙期と学校休業日が重なることもあるだろう。仕組みの作り方にもよるが、法制度化するのでなければ、正社員は権利として主張しやすくても、正社員以外では主張しにくく、同じ職場で不公平感が出る可能性もある。

雇用者の約4割を非正規雇用者が占める中、親の働き方の違いが子の休暇の過ごし方に与える影響は無視できない。労働者の有給休暇取得の促進について、あまりに前面に子どもを出した議論はすべきではないのかもしれない。

学校休業日の分散化は混雑の緩和など、家族構成や働き方によらず受けられる恩恵はある。しかし、今後ますます働き方が多様化する中で、全ての労働者が一律に恩恵を受けるような施策は難しい。「キッズウィーク」という言葉が先行し過ぎている部分はあるものの、繰り返しになるが、全ての労働者が柔軟に休める仕組み作りが必要だ。

そのためには、前頁で労働者が休まない理由であがったものを1つずつ丁寧に解消していく必要がある。「人手不足」の解消には、例えば、AIの活用や作業の更なる効率化による生産性の向上があげられる。生産年齢人口の減少で労働力不足が進む中、「働き方改革」の大きな課題でもある。

また、「周囲が休んでいない」ことに対しては、風土作りや、法整備など強制力のある施策が必要だ。これらを進めることで、家族構成によらず、労働者全体として有給休暇の取得率を上げていくべきだ。

そして、「お金がない」ことについては、即効性は期待しにくいが、骨太の方針でも、可処分所得の拡大や、引き続き最低賃金の引き上げの方針が打ち出されている。

「キッズウィーク」と銘打つと、子のいない夫婦や独身者は休めないのかという疑問が湧く。そもそも「キッズウィーク」の目的は消費の活性化と「休み方改革」である。「キッズウィーク」だから休む、ということではなく、全ての労働者が柔軟に有給休暇を取得できる仕組みが必要だ。

業種や雇用形態による違いも懸念される。「プレミアムフライデー」の際にも話題になったが、サービス業や観光業では、逆に仕事が増えるため休めないということになりかねない。

フランスでは、ゾーンの学校休業日に合わせて休む飲食店なども多く、旅行サイトなどでは、渡仏前に確認するように注意を促す記載もある。日本でもフランスの取り組みを参考にするとともに、地域産業の繁忙期を考慮した上で、地域ごとに学校休業日を設定する必要があるだろう。

一方で雇用形態による違いは難しい面もある。例えば、時間給で働く労働者では、休暇より収入を優先したいケースもあるだろう。また、プロジェクト単位で雇用契約をする場合、繁忙期と学校休業日が重なることもあるだろう。仕組みの作り方にもよるが、法制度化するのでなければ、正社員は権利として主張しやすくても、正社員以外では主張しにくく、同じ職場で不公平感が出る可能性もある。

雇用者の約4割を非正規雇用者が占める中、親の働き方の違いが子の休暇の過ごし方に与える影響は無視できない。労働者の有給休暇取得の促進について、あまりに前面に子どもを出した議論はすべきではないのかもしれない。

学校休業日の分散化は混雑の緩和など、家族構成や働き方によらず受けられる恩恵はある。しかし、今後ますます働き方が多様化する中で、全ての労働者が一律に恩恵を受けるような施策は難しい。「キッズウィーク」という言葉が先行し過ぎている部分はあるものの、繰り返しになるが、全ての労働者が柔軟に休める仕組み作りが必要だ。

そのためには、前頁で労働者が休まない理由であがったものを1つずつ丁寧に解消していく必要がある。「人手不足」の解消には、例えば、AIの活用や作業の更なる効率化による生産性の向上があげられる。生産年齢人口の減少で労働力不足が進む中、「働き方改革」の大きな課題でもある。

また、「周囲が休んでいない」ことに対しては、風土作りや、法整備など強制力のある施策が必要だ。これらを進めることで、家族構成によらず、労働者全体として有給休暇の取得率を上げていくべきだ。

そして、「お金がない」ことについては、即効性は期待しにくいが、骨太の方針でも、可処分所得の拡大や、引き続き最低賃金の引き上げの方針が打ち出されている。

4――おわりに

学校休業日の分散化という構想は期待できる部分もあり、戦略的に進めていく意義は大きい。しかし、休暇の取り方については労働者の間で不公平感が出るべきではない。全ての労働者が柔軟に休暇を取れるように、多方面から仕組み作りを進めることが必要だ。

また、労働者の実質賃金が伸びない中では休暇を取っても消費の活性化は期待しにくい。可処分所得の拡大に向けた取り組みも、同時に強く推し進める必要がある。

また、労働者の実質賃金が伸びない中では休暇を取っても消費の活性化は期待しにくい。可処分所得の拡大に向けた取り組みも、同時に強く推し進める必要がある。

(2017年06月15日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「キッズウィーク」への期待と課題~課題は山積み、まずは労働者が柔軟に休める仕組み作りを】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「キッズウィーク」への期待と課題~課題は山積み、まずは労働者が柔軟に休める仕組み作りをのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!