- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 増大する地方公共団体の基金残高 その1-積立金が増えることは問題なのか?

コラム

2017年05月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3.将来不安と予備的動機に基づく貯蓄

今日の食べ物もままならない状況では、明日のための備えをすることなどできない。しかし、明日のために備えているからといって、それが余裕のある状況を示すとは限らないであろう。

財政調整基金の標準財政規模に対する割合が低下を続けた1990年代が、地方公共団体にとって最も厳しい時期であったとすれば、財政健全化に一定の成果が挙がり、財政調整基金積み増しへと舵を切ることができたのが、1990年代末から2000年代初頭にかけての時期であったと推測される。しかし、この時期の地方公共団体が、余裕のある状況にあったとは考え難い。

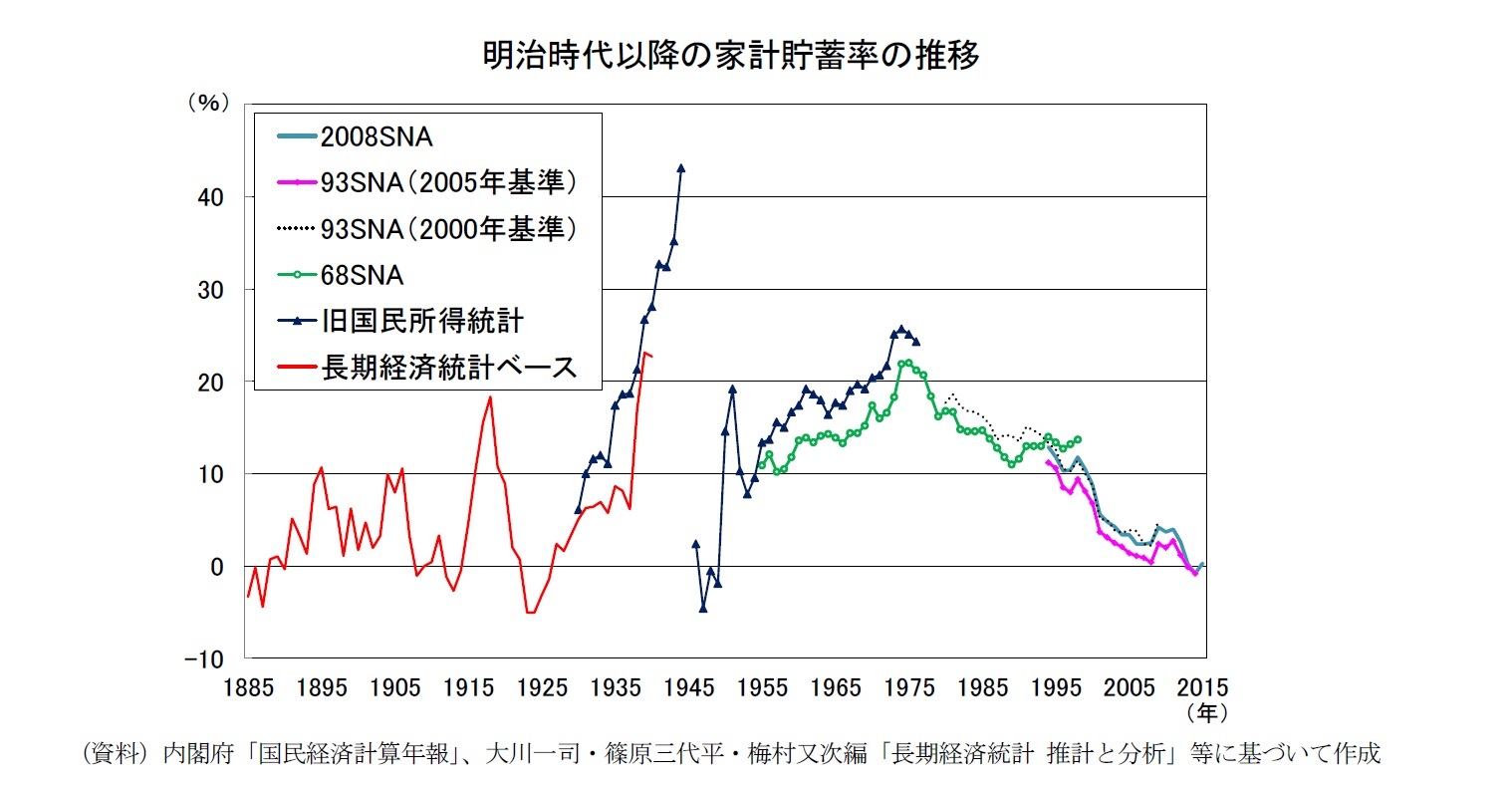

こうした文脈において、明日のための備えを考える際に、地方公共団体の財政調整基金残高以外のデータとして、重要な示唆を与えてくれるのが、明治時代以降の家計貯蓄率の推移である。

財政調整基金の標準財政規模に対する割合が低下を続けた1990年代が、地方公共団体にとって最も厳しい時期であったとすれば、財政健全化に一定の成果が挙がり、財政調整基金積み増しへと舵を切ることができたのが、1990年代末から2000年代初頭にかけての時期であったと推測される。しかし、この時期の地方公共団体が、余裕のある状況にあったとは考え難い。

こうした文脈において、明日のための備えを考える際に、地方公共団体の財政調整基金残高以外のデータとして、重要な示唆を与えてくれるのが、明治時代以降の家計貯蓄率の推移である。

家計の消費と貯蓄に関する理論では、将来の不確実性の高まりに対応して貯蓄を行うことを「予備的動機に基づく貯蓄」として捉える考え方があるが、歴史がこの「予備的動機に基づく貯蓄」を強く支持している。明治時代において、家計貯蓄率が10%を上回ったことがあるのは、日清戦争直後の1895年と日露戦争の直前直後の1903、1905年のみである。大正、昭和の時代においては、家計貯蓄率が急速かつ大幅に上昇した時期は、第1次世界大戦直後の1915~18年の期間、第2次世界大戦が始まる直前の1938年から終戦までの期間と、第1次石油危機直後の1974~75年頃だからである。

もちろん、家計の貯蓄動機は予備的動機だけではないから、家計貯蓄率の高まりがすべて将来不安によるものとは限らない。それでも、将来不安を背景にした予備的動機が、家計の貯蓄行動の重要な一面を担っていることは間違いないであろう。

同様の説明が、地方公共団体の基金にも適用可能なのではないであろうか。そもそも、地域住民のための行財政の遂行に伴って発生するのが地方公共団体の歳出だとすれば、フローの貯蓄に当たるのが基金の積み増し、ストックの貯蓄に当たるのが基金残高である。3種類の基金の中で、当年度における一般会計の歳入が平年度と比べて落ち込むことが予期される場合に取り崩しを行い、平年度と比べて歳入増が見込まれる場合に積み増しを行う目的で利用されるのが、財政調整基金である。

地方公共団体の予算編成は、複数年度にまたがって行うことはできない。そうしたなかで、長期的な視野にたって、各年度における歳出の最適化や平準化を実現するためには、財政調整基金の活用は不可欠である。

これらの点も踏まえたうえで、財政調整基金の積立金残高がかつてない水準にまで上昇しているという現在の状況に視点を戻せば、懸念されるのは、経済財政諮問会議の有識者議員提出資料で指摘されたとおり、「将来不安による基金の積増し」の可能性である。また、将来不安が原因ではないとしたら、何が理由でこれほどの基金積み増しを行っているかが重要である。

「備えあれば憂いなし」という日本のことわざに近い英語での言い回しは、「Save for a rainy day.」や「Keep something for a rainy day.」だとされるが、米国における地方公共団体の財政調整基金に相当する基金は、俗に「rainy day fund」と呼ばれる。日本、米国を問わず、地方公共団体が明日への備えとして行う基金への積み立ては、何らかの意味があって、自衛的に行っている点は共通しているであろう。

少なくとも、日本の地方公共団体の基金残高が顕著に増大していることに関して、その事実だけを一方的に批判することなどあってはならない。まず、問われるべきは、基金積み立て行動の背後にある要因、理由に尽きるであろう。真の議論は、そこからである。

もちろん、家計の貯蓄動機は予備的動機だけではないから、家計貯蓄率の高まりがすべて将来不安によるものとは限らない。それでも、将来不安を背景にした予備的動機が、家計の貯蓄行動の重要な一面を担っていることは間違いないであろう。

同様の説明が、地方公共団体の基金にも適用可能なのではないであろうか。そもそも、地域住民のための行財政の遂行に伴って発生するのが地方公共団体の歳出だとすれば、フローの貯蓄に当たるのが基金の積み増し、ストックの貯蓄に当たるのが基金残高である。3種類の基金の中で、当年度における一般会計の歳入が平年度と比べて落ち込むことが予期される場合に取り崩しを行い、平年度と比べて歳入増が見込まれる場合に積み増しを行う目的で利用されるのが、財政調整基金である。

地方公共団体の予算編成は、複数年度にまたがって行うことはできない。そうしたなかで、長期的な視野にたって、各年度における歳出の最適化や平準化を実現するためには、財政調整基金の活用は不可欠である。

これらの点も踏まえたうえで、財政調整基金の積立金残高がかつてない水準にまで上昇しているという現在の状況に視点を戻せば、懸念されるのは、経済財政諮問会議の有識者議員提出資料で指摘されたとおり、「将来不安による基金の積増し」の可能性である。また、将来不安が原因ではないとしたら、何が理由でこれほどの基金積み増しを行っているかが重要である。

「備えあれば憂いなし」という日本のことわざに近い英語での言い回しは、「Save for a rainy day.」や「Keep something for a rainy day.」だとされるが、米国における地方公共団体の財政調整基金に相当する基金は、俗に「rainy day fund」と呼ばれる。日本、米国を問わず、地方公共団体が明日への備えとして行う基金への積み立ては、何らかの意味があって、自衛的に行っている点は共通しているであろう。

少なくとも、日本の地方公共団体の基金残高が顕著に増大していることに関して、その事実だけを一方的に批判することなどあってはならない。まず、問われるべきは、基金積み立て行動の背後にある要因、理由に尽きるであろう。真の議論は、そこからである。

(2017年05月31日「研究員の眼」)

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【増大する地方公共団体の基金残高 その1-積立金が増えることは問題なのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

増大する地方公共団体の基金残高 その1-積立金が増えることは問題なのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!