- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 日銀、「6度目の正直」も困難か~金融市場の動き(5月号)

2017年05月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(4月):景気判断を引き上げ、楽観シナリオを維持

(日銀)現状維持

日銀は4月26日~27日に開催された金融政策決定会合において、金融政策を維持した。長短金利操作(マイナス金利▲0.1%、10年国債利回りゼロ%程度)、資産買入れ方針(長期国債買入れメド年間80兆円増、ETF買入れ年間6兆円増など)において、従来の方針を維持した(賛成7反対2)。

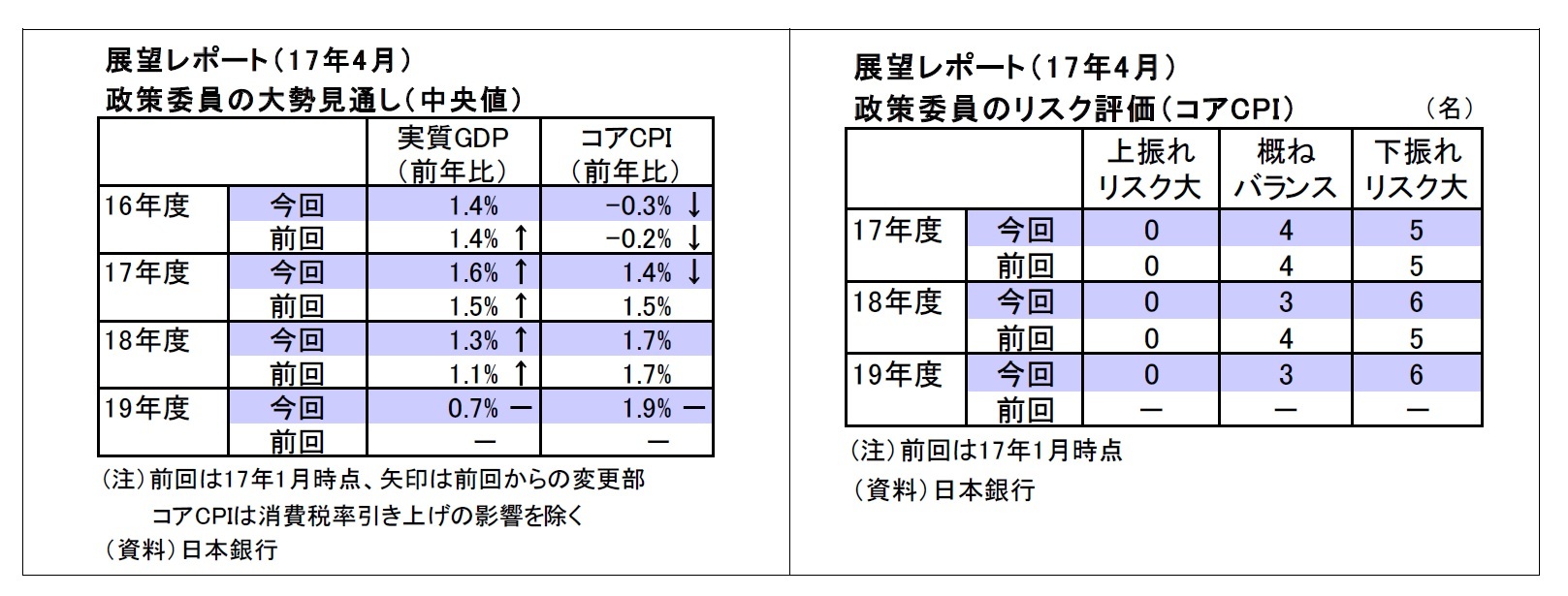

声明文とともに発表された展望レポートでは、景気の現状判断を「緩やかな拡大に転じつつある」とし、前回(「緩やかな回復基調を続けている」)から一歩前進させた。「拡大」の文言が使用されるのは2008年3月以来となる。内訳の項目についても、輸出と生産において判断を引き上げている。政策委員の大勢見通しでは、17・18年度の実質成長率見通しを前回(1月)から上方修正する一方、17年度の物価見通しを小幅に引き下げたが(総裁会見では、「携帯電話機や通話料値下げなどの一時的な要因」と説明あり)、18年度分は維持(下表参照)、物価目標達成時期も従来同様、「18年度頃」とした。なお、今回から初めて公表された19年度の物価上昇率は消費税引き上げの影響を除くベースで1.9%となり、概ね2%を達成した姿が示されている。

会合後の総裁会見では、今後の物価について、「需給ギャップがプラス幅を拡大していくもとで、賃金の上昇を伴いながら、物価上昇率が緩やかに高まっていくという好循環が作用していく」うえ、「現実の物価上昇率が高まっていくもとで、いわゆる「適合的な期待形成」の面からも、(予想物価上昇率が)上昇傾向を辿っていく」ことで2%に向けて上昇率を高めていくと説明。

現在年間80兆円増を割り込んでいる国債買入れペースについて、「ある程度の幅をもって変動することになる」、「年間80 兆円のめどについては、ゼロ%程度という長期金利の操作目標を実現するという点で、問題が生じているとは考えてない」と、市場の減額観測をけん制した。

出口戦略についての度重なる質問に対しては、従来同様「時期尚早」とのスタンスを繰り返した。その理由として、「具体的な出口戦略というのは、そのときの経済・物価・金融情勢如何によって、(中略)決まってくる」ため、「今から出口戦略について具体的に話することは、かえってマーケットに混乱を招くおそれがある」と説明。出口戦略のタイミングについては、「2%の物価安定の目標を実現することが、出口についての議論の始まり」とした。

日銀は4月26日~27日に開催された金融政策決定会合において、金融政策を維持した。長短金利操作(マイナス金利▲0.1%、10年国債利回りゼロ%程度)、資産買入れ方針(長期国債買入れメド年間80兆円増、ETF買入れ年間6兆円増など)において、従来の方針を維持した(賛成7反対2)。

声明文とともに発表された展望レポートでは、景気の現状判断を「緩やかな拡大に転じつつある」とし、前回(「緩やかな回復基調を続けている」)から一歩前進させた。「拡大」の文言が使用されるのは2008年3月以来となる。内訳の項目についても、輸出と生産において判断を引き上げている。政策委員の大勢見通しでは、17・18年度の実質成長率見通しを前回(1月)から上方修正する一方、17年度の物価見通しを小幅に引き下げたが(総裁会見では、「携帯電話機や通話料値下げなどの一時的な要因」と説明あり)、18年度分は維持(下表参照)、物価目標達成時期も従来同様、「18年度頃」とした。なお、今回から初めて公表された19年度の物価上昇率は消費税引き上げの影響を除くベースで1.9%となり、概ね2%を達成した姿が示されている。

会合後の総裁会見では、今後の物価について、「需給ギャップがプラス幅を拡大していくもとで、賃金の上昇を伴いながら、物価上昇率が緩やかに高まっていくという好循環が作用していく」うえ、「現実の物価上昇率が高まっていくもとで、いわゆる「適合的な期待形成」の面からも、(予想物価上昇率が)上昇傾向を辿っていく」ことで2%に向けて上昇率を高めていくと説明。

現在年間80兆円増を割り込んでいる国債買入れペースについて、「ある程度の幅をもって変動することになる」、「年間80 兆円のめどについては、ゼロ%程度という長期金利の操作目標を実現するという点で、問題が生じているとは考えてない」と、市場の減額観測をけん制した。

出口戦略についての度重なる質問に対しては、従来同様「時期尚早」とのスタンスを繰り返した。その理由として、「具体的な出口戦略というのは、そのときの経済・物価・金融情勢如何によって、(中略)決まってくる」ため、「今から出口戦略について具体的に話することは、かえってマーケットに混乱を招くおそれがある」と説明。出口戦略のタイミングについては、「2%の物価安定の目標を実現することが、出口についての議論の始まり」とした。

今後については、米大統領選後の円安と底堅い原油価格はともに物価の上昇に作用するため、日銀が追加緩和を迫られる可能性は低下している一方で、2%の物価目標は依然として遠い。従って、日銀は長期にわたって現行金融政策の維持を続けるだろう。長期金利目標の明示的な引き上げも時期尚早(市場動向によっては許容レンジを若干引き上げていく対応は有り得る)。ただし、現在年間約80兆円増としている長期国債買入れペースについては、市中残存額との関係で長期には続けられないため、今年中に変更される可能性が高いとみている。明確な減額はテーパリングと誤解されるおそれがあるため、声明文から金額を削除する(イールドカーブ・コントロールに一本化)といった対応が予想される。

3.金融市場(4月)の動きと当面の予想

(10年国債利回り)

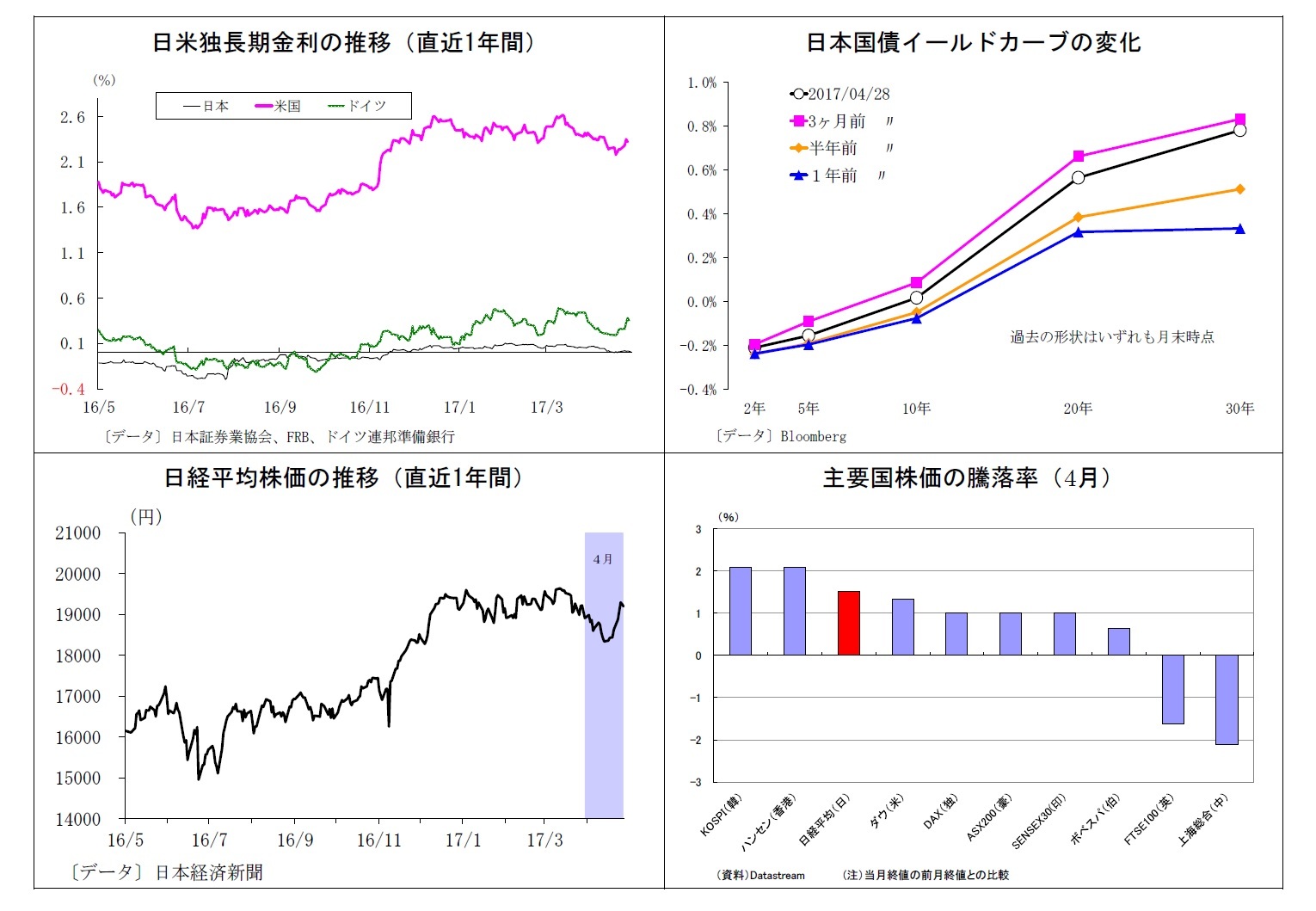

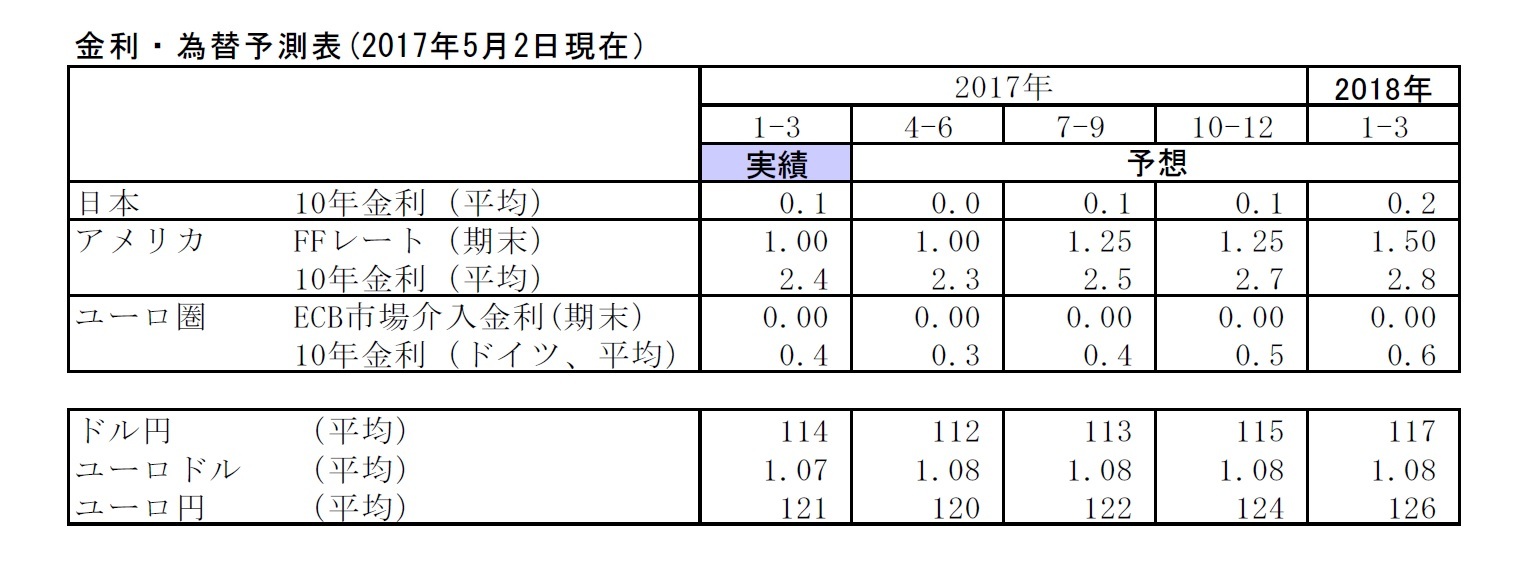

4月の動き 月初0.0%台後半からスタートし、月末は0.0%台前半に。

月初、0.0%台後半で推移した後、米国のシリア空爆を受けてリスク回避姿勢が強まり、7日に0.0%台半ばに。その後も、中東に加えて北朝鮮の軍事的緊張の高まりや仏大統領選への警戒から安全資産が選好される動きが継続、長期金利は低下基調となり、17日には0.0%に。月の下旬には、仏大統領選(1回目)が想定通りの結果になったことを受けてリスク回避姿勢が緩和し、金利はやや上昇したものの、月末にかけて0.0%台前半での推移が続いた。

当面の予想

足元も0.0%台前半で推移。緊張が続く北朝鮮情勢は引き続き金利の抑制要因になるが、今後は仏大統領選(決選)の無難な通過によって欧州リスクが後退、さらに米経済指標が堅調さを取り戻し、6月利上げ観測上昇に伴う米金利上昇を通じて金利上昇圧力が強まると予想。また、5月下旬にかけて、OPEC等の原油減産延長決定や米ドライブシーズン入りを受けて原油価格が持ち直すことも、米インフレ期待上昇を通じて本邦長期金利の上昇をサポートすると見ている。

4月の動き 月初0.0%台後半からスタートし、月末は0.0%台前半に。

月初、0.0%台後半で推移した後、米国のシリア空爆を受けてリスク回避姿勢が強まり、7日に0.0%台半ばに。その後も、中東に加えて北朝鮮の軍事的緊張の高まりや仏大統領選への警戒から安全資産が選好される動きが継続、長期金利は低下基調となり、17日には0.0%に。月の下旬には、仏大統領選(1回目)が想定通りの結果になったことを受けてリスク回避姿勢が緩和し、金利はやや上昇したものの、月末にかけて0.0%台前半での推移が続いた。

当面の予想

足元も0.0%台前半で推移。緊張が続く北朝鮮情勢は引き続き金利の抑制要因になるが、今後は仏大統領選(決選)の無難な通過によって欧州リスクが後退、さらに米経済指標が堅調さを取り戻し、6月利上げ観測上昇に伴う米金利上昇を通じて金利上昇圧力が強まると予想。また、5月下旬にかけて、OPEC等の原油減産延長決定や米ドライブシーズン入りを受けて原油価格が持ち直すことも、米インフレ期待上昇を通じて本邦長期金利の上昇をサポートすると見ている。

(ドル円レート)

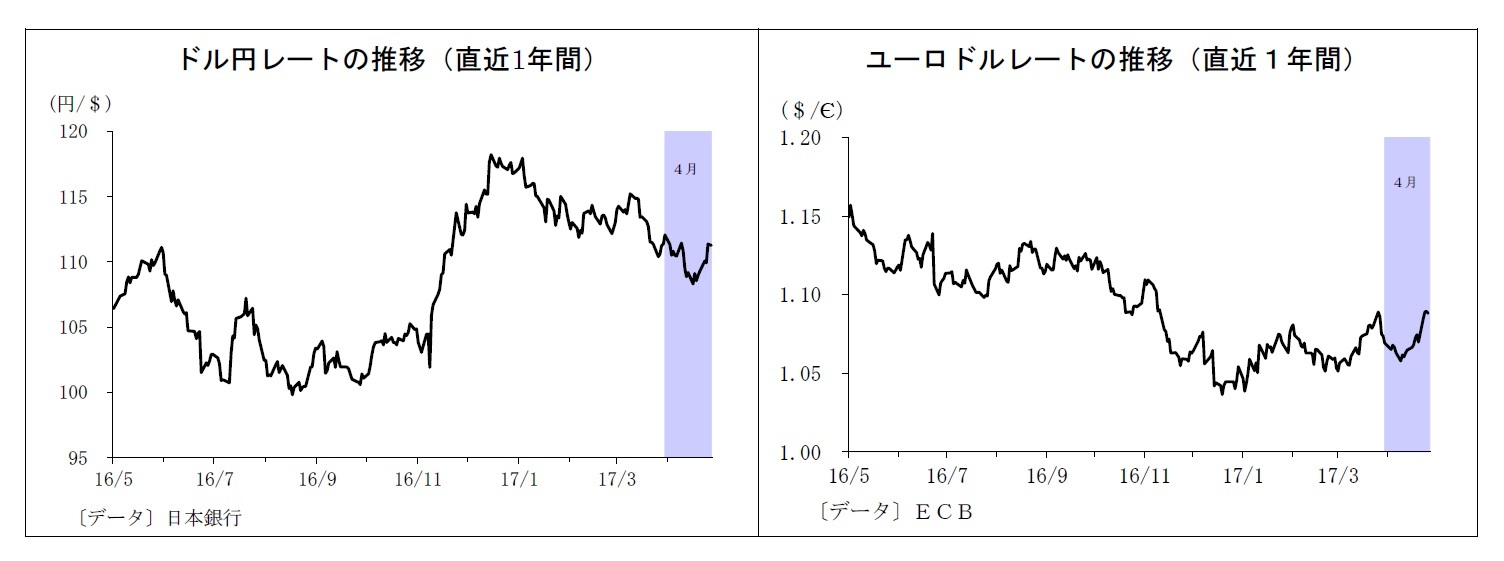

4月の動き 月初111円台前半からスタートし、月末は111円台前半に。

月初、トランプ政権への期待後退や仏大統領選への警戒に伴うリスク回避姿勢の強まりから、4日に110円台へ下落。以降も、北朝鮮問題等地政学リスクへの警戒から円が買われ、12日には109円台に。さらにトランプ大統領のドル高けん制を受けた13日には108円台後半へと円高ドル安が進んだ。以降は109円を挟んだボックス圏での推移が続いたが、仏大統領選(1回目)が想定通りの結果になったことを受けてリスク回避姿勢が緩和し、24日には110円を回復。26日には111円台を回復した。月終盤に発表されたトランプ政権の税制改革案は殆ど前向きには評価されず、月末も111円台前半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米国で9月までの予算が合意に至ったことを受けて足元では112円台前半にある。今後は仏大統領選(決選)の無難な通過によって欧州リスクが後退、さらに米経済指標が堅調さを取り戻し、6月の利上げ観測が上昇することで円安ドル高方向に進みそうだ。ただし、5月下旬にG7サミットを控え、トランプ米大統領によるドル高けん制等への警戒から大幅なドル高進行は見込みづらい。当面のドルの上値は114円台前半と見ている。

4月の動き 月初111円台前半からスタートし、月末は111円台前半に。

月初、トランプ政権への期待後退や仏大統領選への警戒に伴うリスク回避姿勢の強まりから、4日に110円台へ下落。以降も、北朝鮮問題等地政学リスクへの警戒から円が買われ、12日には109円台に。さらにトランプ大統領のドル高けん制を受けた13日には108円台後半へと円高ドル安が進んだ。以降は109円を挟んだボックス圏での推移が続いたが、仏大統領選(1回目)が想定通りの結果になったことを受けてリスク回避姿勢が緩和し、24日には110円を回復。26日には111円台を回復した。月終盤に発表されたトランプ政権の税制改革案は殆ど前向きには評価されず、月末も111円台前半で終了した。

当面の予想

今月に入り、米国で9月までの予算が合意に至ったことを受けて足元では112円台前半にある。今後は仏大統領選(決選)の無難な通過によって欧州リスクが後退、さらに米経済指標が堅調さを取り戻し、6月の利上げ観測が上昇することで円安ドル高方向に進みそうだ。ただし、5月下旬にG7サミットを控え、トランプ米大統領によるドル高けん制等への警戒から大幅なドル高進行は見込みづらい。当面のドルの上値は114円台前半と見ている。

(ユーロドルレート)

4月の動き 月初1.06ドル台後半からスタートし、月末は1.09ドル近辺に。

月の上旬から中旬にかけては、トランプ期待剥落や弱めの米経済指標を受けてドル安圧力が強まる一方で、仏大統領選への警戒からユーロ安圧力も強く、主に1.06ドル台での膠着した推移が継続した。その後、19日には英メイ首相による選挙前倒しの発表を好感したポンド買いにつられ、ユーロ高圧力がかかり、1.07ドル台を回復。さらに仏大統領選(1回目)を無難に通過してことで、24日には1.08ドル台半ばに上昇した。月末は予想を上回るユーロ圏の物価指標を受けて1.09ドル台付近で着地した。

当面の予想

足元は1.09ドル台前半で推移。今後は7日の仏大統領選(決選)で大方の予想通りマクロン氏が勝利することで、一旦ユーロ高圧力が高まりそうだ。ただし、米経済指標の持ち直しによって6月の利上げ観測が高まることでドル高圧力も高まるため、ユーロドルの上値は限定的になると見込まれる。ユーロドルは方向感の出にくい地合いが続くと見ている。

4月の動き 月初1.06ドル台後半からスタートし、月末は1.09ドル近辺に。

月の上旬から中旬にかけては、トランプ期待剥落や弱めの米経済指標を受けてドル安圧力が強まる一方で、仏大統領選への警戒からユーロ安圧力も強く、主に1.06ドル台での膠着した推移が継続した。その後、19日には英メイ首相による選挙前倒しの発表を好感したポンド買いにつられ、ユーロ高圧力がかかり、1.07ドル台を回復。さらに仏大統領選(1回目)を無難に通過してことで、24日には1.08ドル台半ばに上昇した。月末は予想を上回るユーロ圏の物価指標を受けて1.09ドル台付近で着地した。

当面の予想

足元は1.09ドル台前半で推移。今後は7日の仏大統領選(決選)で大方の予想通りマクロン氏が勝利することで、一旦ユーロ高圧力が高まりそうだ。ただし、米経済指標の持ち直しによって6月の利上げ観測が高まることでドル高圧力も高まるため、ユーロドルの上値は限定的になると見込まれる。ユーロドルは方向感の出にくい地合いが続くと見ている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年05月02日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日銀、「6度目の正直」も困難か~金融市場の動き(5月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日銀、「6度目の正直」も困難か~金融市場の動き(5月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!