- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 混迷深まるフランス大統領選挙-極右対極左の決選の可能性も浮上

2017年04月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

都市対農村、エリート対非エリートの様相も

ルペン対マクロンの対決は、「都市対地方」、「エリート対非エリート」の様相を帯びるおそれもある。マクロン氏は、都市部、高学歴者、ルペン候補は、地方在住、高等教育以下の学歴の支持の割合が高い。これらも英国の国民投票や、米国の大統領選挙でも見られた構図でもある。

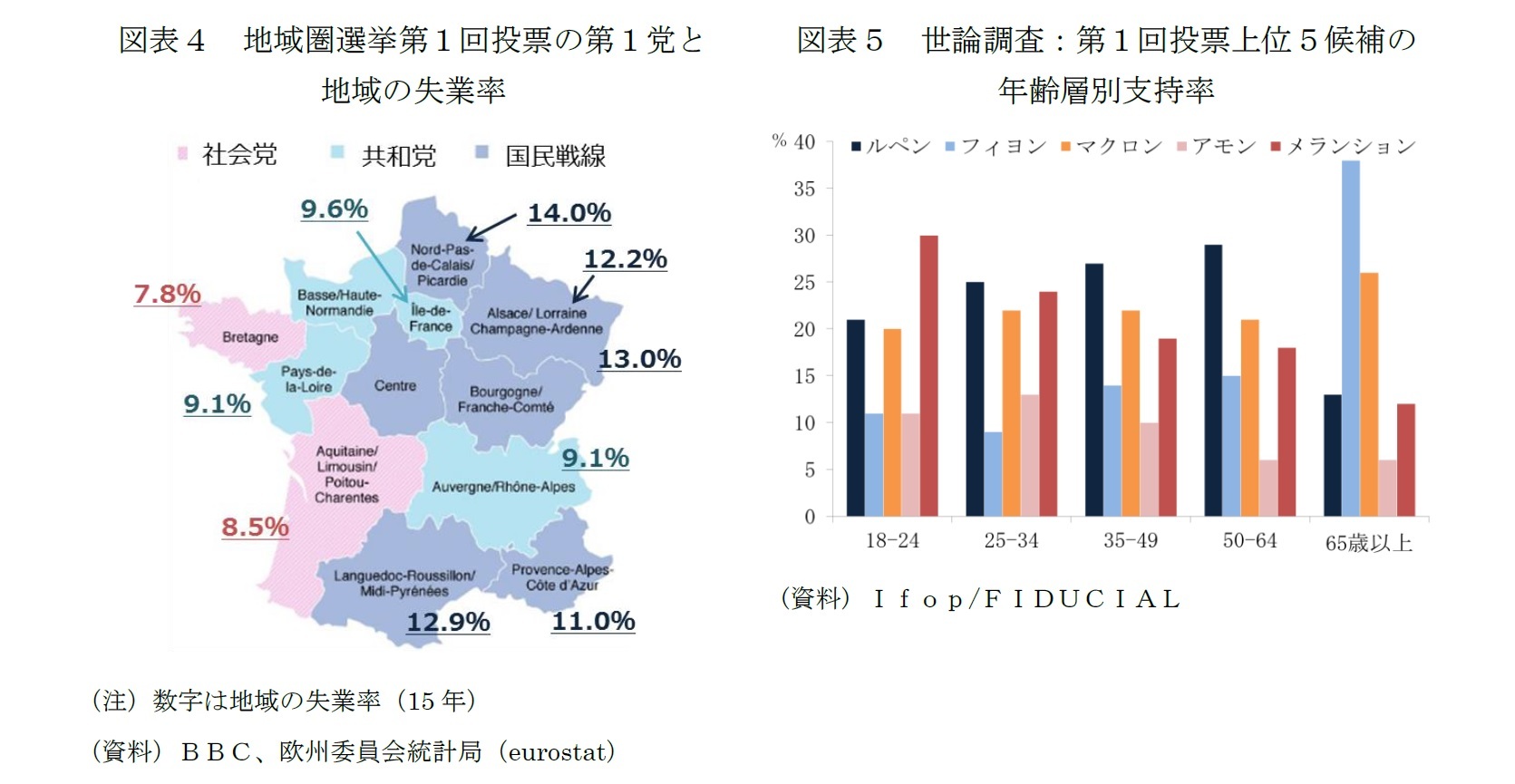

国民戦線は、15年12月の地域圏(州)議会選挙の第1回投票では、13の地域圏のうち6つの地域圏で第1党になった。結局、第2回投票では、社会党が国民戦線の勝利を阻止するため、立候補者の擁立を取りやめたことなどで、全13地域で国民戦線が第1党になることは阻止されたが、第1回投票で第1党となった6つの地域圏は国民戦線が支持基盤とする地域と見てよいだろう。かつて工業地帯として栄えた北東部や、地中海に面する南部は、他の地域よりも失業率が高い(図表5)。グローバル化による繁栄から取り残された地域、移民の脅威を感じやすい地域と言えるだろう。

ルペン氏が掲げる愛国主義は、グローバル化やEU内の競争からの不利益を感じる有権者の心に響く。

国民戦線は、15年12月の地域圏(州)議会選挙の第1回投票では、13の地域圏のうち6つの地域圏で第1党になった。結局、第2回投票では、社会党が国民戦線の勝利を阻止するため、立候補者の擁立を取りやめたことなどで、全13地域で国民戦線が第1党になることは阻止されたが、第1回投票で第1党となった6つの地域圏は国民戦線が支持基盤とする地域と見てよいだろう。かつて工業地帯として栄えた北東部や、地中海に面する南部は、他の地域よりも失業率が高い(図表5)。グローバル化による繁栄から取り残された地域、移民の脅威を感じやすい地域と言えるだろう。

ルペン氏が掲げる愛国主義は、グローバル化やEU内の競争からの不利益を感じる有権者の心に響く。

マクロン支持は年齢層が幅広い

ルペン対マクロンは、世代間の対立という傾向は強くはない。

図表5には、第1回投票に関する世論調査で支持率上位5候補について、年齢層別の支持率を図示した。マクロン氏は年齢層による支持率の濃淡がない。最有力候補である最大の理由だろう。

ルペン氏は、若年層(18~24歳)でやや低く、高齢層(65歳以上)ではさらに支持が落ちる。EUやユーロとともに育った若い世代にはEU離脱などの公約が、高齢層には極右のイメージが、支持の広がりの妨げとなっていると思われる。

フィヨン氏は、高齢層(65歳以上)では全体の38%と圧倒的な支持を集めるが、それ以下の年齢層、特に若年層で支持が広がらない。

他方、若年層の人気が際立って高いのがメランション氏だ。「Le France Insoumise(不服従のフランス)」という政治運動を立ち上げ、ソーシャル・メディアを積極的に活用することで若年層への浸透に成功した。しかし、年齢層が上がるに連れて支持率は低下する傾向がある。決選投票の進出を阻む要因となりそうだ。

図表5には、第1回投票に関する世論調査で支持率上位5候補について、年齢層別の支持率を図示した。マクロン氏は年齢層による支持率の濃淡がない。最有力候補である最大の理由だろう。

ルペン氏は、若年層(18~24歳)でやや低く、高齢層(65歳以上)ではさらに支持が落ちる。EUやユーロとともに育った若い世代にはEU離脱などの公約が、高齢層には極右のイメージが、支持の広がりの妨げとなっていると思われる。

フィヨン氏は、高齢層(65歳以上)では全体の38%と圧倒的な支持を集めるが、それ以下の年齢層、特に若年層で支持が広がらない。

他方、若年層の人気が際立って高いのがメランション氏だ。「Le France Insoumise(不服従のフランス)」という政治運動を立ち上げ、ソーシャル・メディアを積極的に活用することで若年層への浸透に成功した。しかし、年齢層が上がるに連れて支持率は低下する傾向がある。決選投票の進出を阻む要因となりそうだ。

ルペン大統領でもEU・ユーロ離脱は直ちには実現しない

市場は、愛国主義とEUやユーロの離脱を掲げるルペン大統領の誕生を最も警戒しているが、法と議会が壁となるため、公約を直ちに、そのままの形で実現することは難しい。

EUの加盟か離脱かを問う国民投票も、実施の前にEUと加盟条件を交渉するプロセスが必要になる。法案に関する国民投票は、憲法第 11 条の規定が適用され、大統領の権限で実施可能だ。しかし、EUの加盟の是非を問う国民投票には、EUに関する憲法第88条の改正も必要という解釈があり、その場合は、憲法第89条の規定が適用され、議会の上下両院の賛同が必要だ。現在、国民戦線の獲得議席は、下院(国民議会)の577議席中2議席、上院(元老院)の348議席中2議席だけだ。下院の選挙は、大統領選挙後の6月11日、18日に予定されている。有効投票の過半数かつ登録有権者の4分の1以上を獲得した候補者がいなければ、第1回投票で12.5%以上を得票した候補者のみで第二回投票を行い、第1位となった候補者が当選する。議会選挙においても第1回投票で他の候補に投票した票の受け皿となれるかどうかが鍵となる。国民戦線が一気に議席を増やすことは困難だ。

ルペン氏の144の公約には、下院の選挙制度をボーナス議席付きの比例代表制への改革や国民投票制の導入などが盛り込まれている。いかに現在の選挙制度での議席獲得や公約の実行が難しいかの表れでもある。

とは言え、現行の第5共和政憲法では大統領の権限は大きく、首相の任命権を政府の構成員の任命権を持ち、下院の解散権も有する。公約の実行は困難を伴うだろうが、大統領の方針を議会がブロックし続けることも難しい。公約をそのままの形でないにせよ、何らかの形で実現するような妥協の余地を探ることも求められるだろう。

EUの加盟か離脱かを問う国民投票も、実施の前にEUと加盟条件を交渉するプロセスが必要になる。法案に関する国民投票は、憲法第 11 条の規定が適用され、大統領の権限で実施可能だ。しかし、EUの加盟の是非を問う国民投票には、EUに関する憲法第88条の改正も必要という解釈があり、その場合は、憲法第89条の規定が適用され、議会の上下両院の賛同が必要だ。現在、国民戦線の獲得議席は、下院(国民議会)の577議席中2議席、上院(元老院)の348議席中2議席だけだ。下院の選挙は、大統領選挙後の6月11日、18日に予定されている。有効投票の過半数かつ登録有権者の4分の1以上を獲得した候補者がいなければ、第1回投票で12.5%以上を得票した候補者のみで第二回投票を行い、第1位となった候補者が当選する。議会選挙においても第1回投票で他の候補に投票した票の受け皿となれるかどうかが鍵となる。国民戦線が一気に議席を増やすことは困難だ。

ルペン氏の144の公約には、下院の選挙制度をボーナス議席付きの比例代表制への改革や国民投票制の導入などが盛り込まれている。いかに現在の選挙制度での議席獲得や公約の実行が難しいかの表れでもある。

とは言え、現行の第5共和政憲法では大統領の権限は大きく、首相の任命権を政府の構成員の任命権を持ち、下院の解散権も有する。公約の実行は困難を伴うだろうが、大統領の方針を議会がブロックし続けることも難しい。公約をそのままの形でないにせよ、何らかの形で実現するような妥協の余地を探ることも求められるだろう。

反EUのフランス大統領の誕生でEUは立ち行かなくなるおそれ

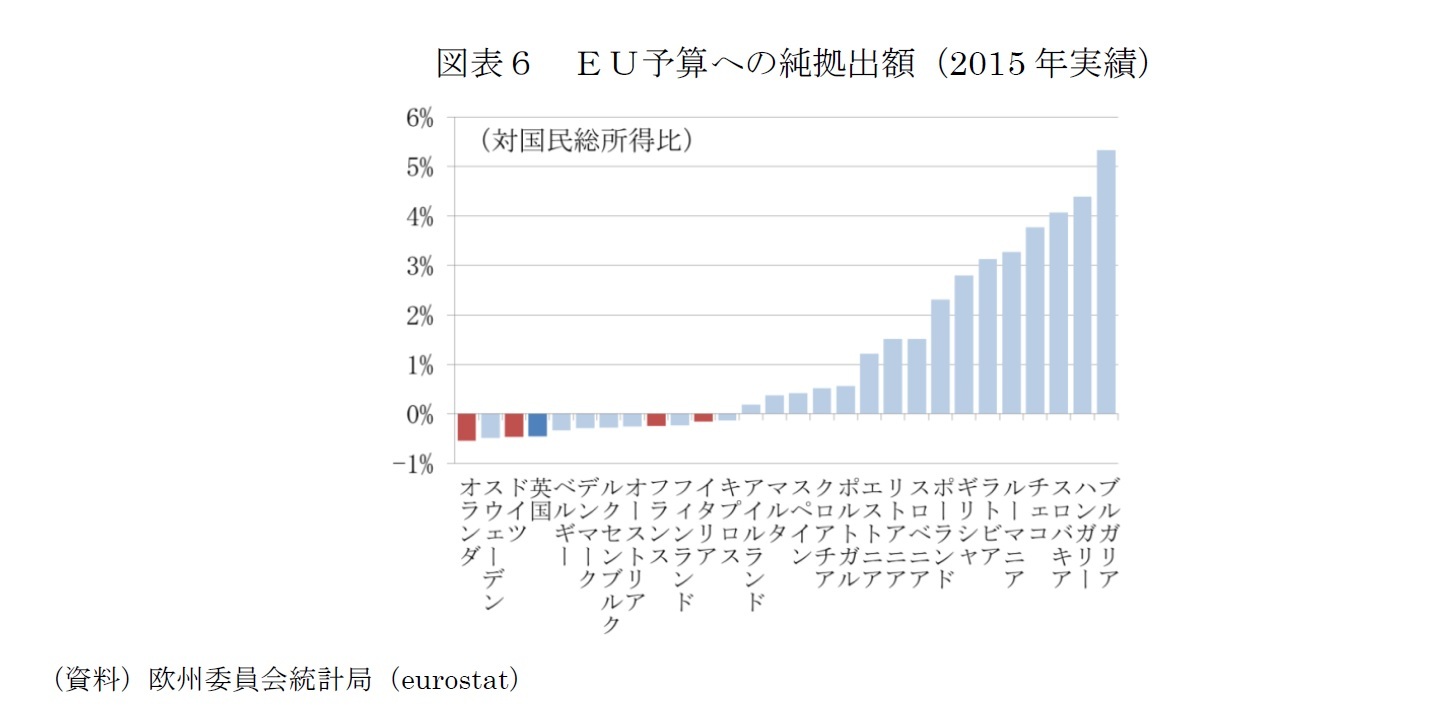

ルペン氏の公約からは、人の移動の自由や、主権を制限するEUの様々なルールへの不満が伺われるが、EUには様々なベネフィットもある。域内関税ゼロ、関税手続きのない関税同盟、域内で金融サービスの自由な提供を認めるシングル・パスポート。越境して隣国ルクセンブルクに通勤するなど、人の移動の自由からも恩恵を受けている。農業国であるフランスはEU予算からの農業の補助金の配分も多いため、対国民所得比でのネットの拠出額の負担は比較的小さい(図表6)。フランス国民も、EUやユーロに不満があっても、一気に離脱に進むことを望んでいるわけではない。

仮に、ルペン氏が大統領に選出された場合には、「EUの残留か離脱かを問う国民投票」のカードをちらつかせながら、EUにフランスに有利な条件を引き出すことが当面の目標となるだろう。金融システムの混乱を引き起こしかねないユーロ離脱を強硬することもないだろう。

先述のとおり、ルペン氏の公約には、EUのルール違反となるものが多く含まれている。離脱を決めた英国は、欧州統合のスタート時点から、経済的利益重視で、ユーロ導入に象徴される統合の深化に距離を置いてきた。その英国の離脱ですら、EUにとって大きな打撃だ。まして、統合の原加盟国で、ドイツとともに統合の枠組み作りを担ってきたフランスが、次々とEUの政策に反旗を翻し、主権の奪還を求める事態となれば、EUは立ち行かなくなるおそれがある。

仮に、ルペン氏が大統領に選出された場合には、「EUの残留か離脱かを問う国民投票」のカードをちらつかせながら、EUにフランスに有利な条件を引き出すことが当面の目標となるだろう。金融システムの混乱を引き起こしかねないユーロ離脱を強硬することもないだろう。

先述のとおり、ルペン氏の公約には、EUのルール違反となるものが多く含まれている。離脱を決めた英国は、欧州統合のスタート時点から、経済的利益重視で、ユーロ導入に象徴される統合の深化に距離を置いてきた。その英国の離脱ですら、EUにとって大きな打撃だ。まして、統合の原加盟国で、ドイツとともに統合の枠組み作りを担ってきたフランスが、次々とEUの政策に反旗を翻し、主権の奪還を求める事態となれば、EUは立ち行かなくなるおそれがある。

EU条約の第2条には、「同盟は人の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配の尊重、および少数者に属する人々の権利を含む人権の尊重という価値に基礎を置く。これらの価値は多元主義、被差別、寛容、公正、連帯および男女平等による特徴づけられる社会にある加盟国に共通のものである」という規定がある。同第7条には、第2条に言及された価値に対する重大な違反が生じる明確な危険がある場合に、当該国の加盟国の権利の幾つかを一時停止する手続きについての規定がある。ルペン大統領のフランスがEUの基本的価値に違反する政策を打ち出したとしても、フランスにこうした手続きを発動することは考え難い。

ルペン・ラリーはあり得ない。過剰債務国にも圧力が及ぶ

米国の大統領選挙での予想外のトランプ氏の勝利は、経験不足や保護主義を懸念する事前の予想に反して、減税やインフラ投資、規制緩和など政策期待を追い風に株高、ドル高、金利高というトランプ・ラリーをもたらした。

しかし、ルペン氏勝利によるルペン・ラリーはあり得ない。ルペン氏の公約は、中小企業の負担を軽減し、警察、軍事費の増強、低所得者支援などを盛り込むなど財政拡張的だ。しかし、144項目の公約に代替の財源についての議論は見当たらない。フランスはEUが求める17年を期限とする名目GDPの3%を超える過剰な財政赤字の解消を辛うじて実現できる見通しとなっていたが、財政出動と国債利回りの上昇で阻まれるかもしれない。EUの新たな財政ルールでは、ユーロ参加国に予算の事前承認を求める体制となっており、過剰な財政赤字を前提とする予算案には欧州委員会が修正を求める。ルペン大統領は、こうしたルールや欧州委員会の勧告は無視するかもしれない。財政ルールからの意図的な逸脱はフランス国債の利回り上昇圧力となるが、ルペン氏は、EU条約123条のいわゆる救済禁止条項違反となる「フランス中央銀行による国債の直接引き受け」も認める方針であり、コントロール可能と考えているのかもしれない。

ルペン氏の政策は、フランスの高コスト体質をむしろ悪化させるだろうし、ユーロ離脱とリデノミネーション(通貨単位の変更)を連想させるため、フランスへの投資を妨げるだろう。

ルペン大統領が誕生した場合には、ユーロの制度的な脆弱性も改めて意識され、過剰債務国の国債にも圧力は及ぶだろう。とりわけ、来年春までに総選挙を実施するイタリアは、成長と雇用、格差の問題が深刻で、ポピュリズム政党「五つ星運動」が勢いづいているだけに、リスクを意識されやすい。

しかし、ルペン氏勝利によるルペン・ラリーはあり得ない。ルペン氏の公約は、中小企業の負担を軽減し、警察、軍事費の増強、低所得者支援などを盛り込むなど財政拡張的だ。しかし、144項目の公約に代替の財源についての議論は見当たらない。フランスはEUが求める17年を期限とする名目GDPの3%を超える過剰な財政赤字の解消を辛うじて実現できる見通しとなっていたが、財政出動と国債利回りの上昇で阻まれるかもしれない。EUの新たな財政ルールでは、ユーロ参加国に予算の事前承認を求める体制となっており、過剰な財政赤字を前提とする予算案には欧州委員会が修正を求める。ルペン大統領は、こうしたルールや欧州委員会の勧告は無視するかもしれない。財政ルールからの意図的な逸脱はフランス国債の利回り上昇圧力となるが、ルペン氏は、EU条約123条のいわゆる救済禁止条項違反となる「フランス中央銀行による国債の直接引き受け」も認める方針であり、コントロール可能と考えているのかもしれない。

ルペン氏の政策は、フランスの高コスト体質をむしろ悪化させるだろうし、ユーロ離脱とリデノミネーション(通貨単位の変更)を連想させるため、フランスへの投資を妨げるだろう。

ルペン大統領が誕生した場合には、ユーロの制度的な脆弱性も改めて意識され、過剰債務国の国債にも圧力は及ぶだろう。とりわけ、来年春までに総選挙を実施するイタリアは、成長と雇用、格差の問題が深刻で、ポピュリズム政党「五つ星運動」が勢いづいているだけに、リスクを意識されやすい。

EU、ユーロ離脱が具体性を帯びない限り、世界や日本の経済への持続的な影響はない

フランス国民がルペン大統領を選んだ場合、本当に、EUやユーロ離脱に動き出すのかを見極める必要がある。国民投票から9カ月を経て、英国政府は3月にEUに離脱意思を通知したが、離脱から新たな関係への移行には、EUの基本条約が規定する2年間ではとても実現しないと見られている。ルペン大統領が、離脱へのかなり強固な意志を持っているとしても、年単位の時間が掛かる。EUの中で、大国フランスが反EU的スタンスを採るというのが近い将来の考えられる姿である。EUの政策やフランス経済には混乱が生じるおそれはある。

ルペン大統領の選出が、世界や日本に及ぼす影響は、EUやユーロ離脱が具体性を帯びない限りは、持続的なものとはならないだろう。世界最大の経済であり基軸通貨国でもある米国とフランスの影響力はまったく異なる。

日本の輸出に占める比重は米国の20.2%、中国の17.7%に対して、フランスは0.9%。ドイツの2.7%、英国の2.1%を大きく下回る(いずれも2016年)。

日本企業の拠点数(本邦企業の支店、駐在員事務所、現地法人、区分不明の合計)は726拠点。世界で第15番目に多く、拠点展開の面でもフランスは、ドイツ(世界第4位1777拠点)、英国(世界第12位、1021拠点)に次ぐ3番目の存在だ。個別企業レベルでは、フランスの「経済愛国主義」政策の悪影響を受けるリスクはあるが、マクロ的な影響は限定的だろう。

ルペン大統領の選出が、世界や日本に及ぼす影響は、EUやユーロ離脱が具体性を帯びない限りは、持続的なものとはならないだろう。世界最大の経済であり基軸通貨国でもある米国とフランスの影響力はまったく異なる。

日本の輸出に占める比重は米国の20.2%、中国の17.7%に対して、フランスは0.9%。ドイツの2.7%、英国の2.1%を大きく下回る(いずれも2016年)。

日本企業の拠点数(本邦企業の支店、駐在員事務所、現地法人、区分不明の合計)は726拠点。世界で第15番目に多く、拠点展開の面でもフランスは、ドイツ(世界第4位1777拠点)、英国(世界第12位、1021拠点)に次ぐ3番目の存在だ。個別企業レベルでは、フランスの「経済愛国主義」政策の悪影響を受けるリスクはあるが、マクロ的な影響は限定的だろう。

(2017年04月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【混迷深まるフランス大統領選挙-極右対極左の決選の可能性も浮上】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

混迷深まるフランス大統領選挙-極右対極左の決選の可能性も浮上のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!