- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?

2017年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

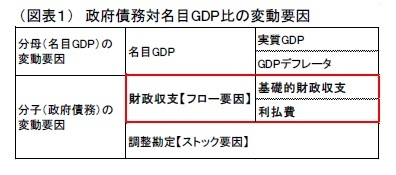

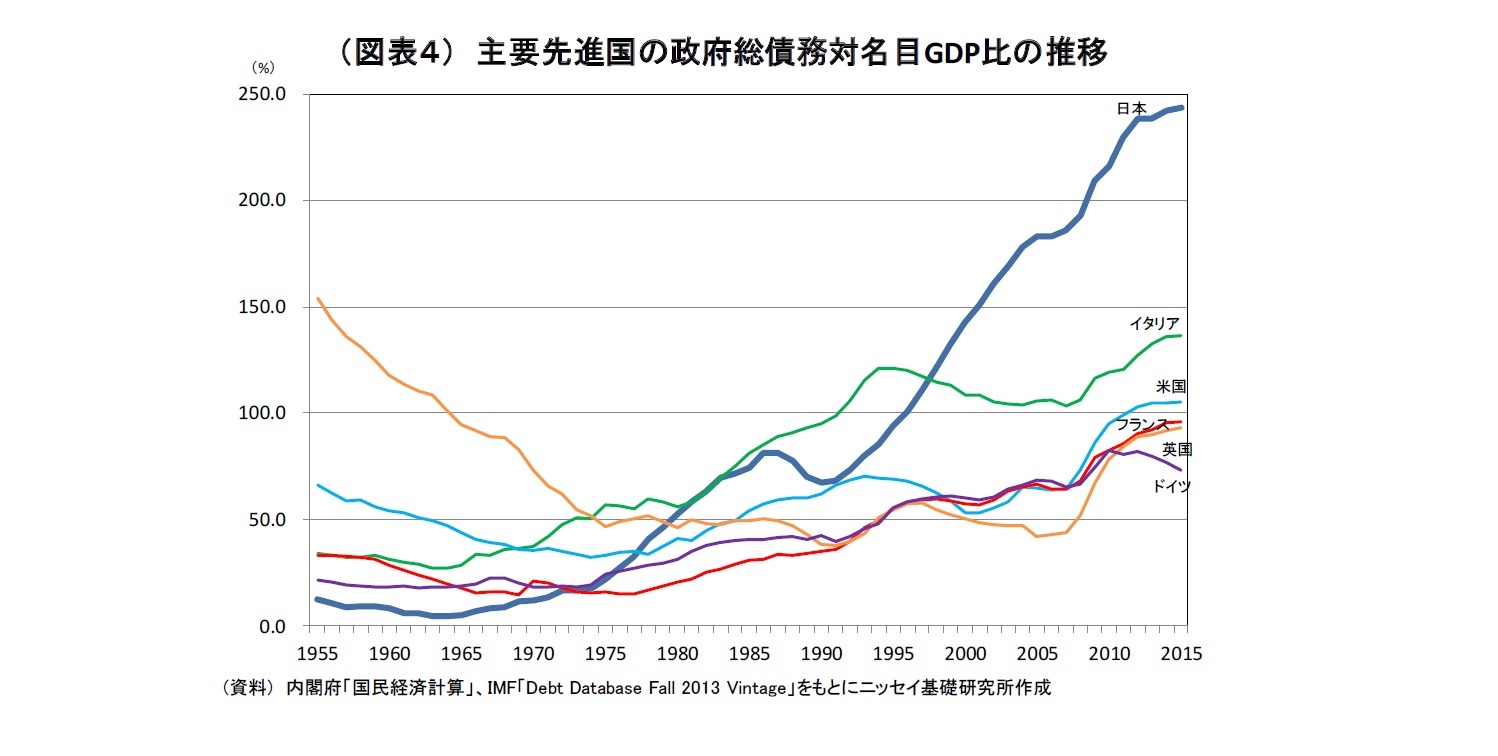

政府債務対名目GDP比の変動は、分母の名目GDPの変化、分子の財政収支(さらには基礎的財政収支と利払費)の変化と調整勘定(資産の実物取引あるいは金融取引以外の要因による資産・負債額の変動分)による変化に要因分解することができる(図表1)。名目GDPについて、日本は1990年代以降、不況やデフレに陥り、低成長であったため、他国より政府債務対名目GDP比が上昇した要因となっている。しかし、日本も低成長ながら1990年以降名目GDPは増加傾向にあり、日本の政府債務対名目GDP比が上昇したのは分母の名目GDP成長率以上に分子の政府債務の増加率が大きかったためである。

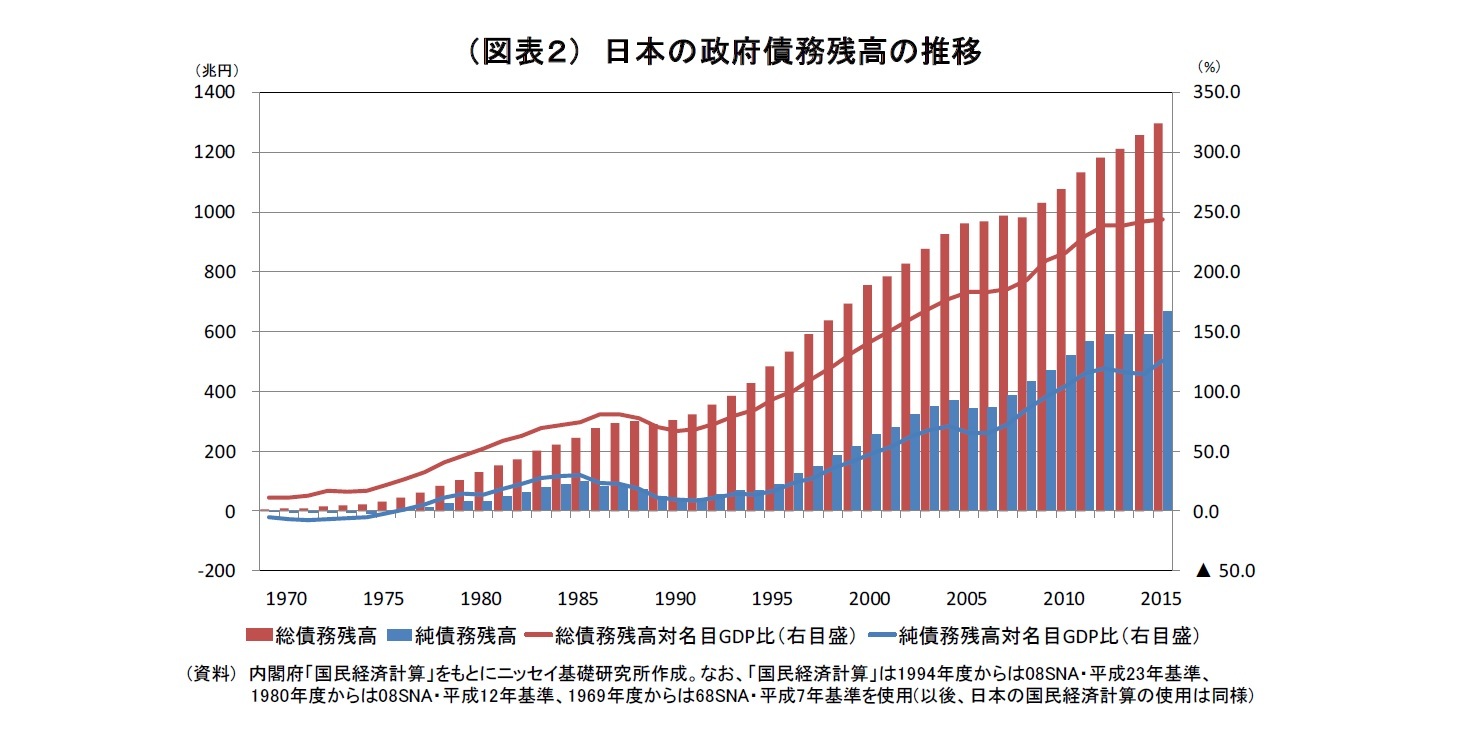

2――日本の政府債務は、先進国の中でも相対的に低い水準であったが、1990年代以降は恒常的な財政赤字に伴い、一貫して上昇

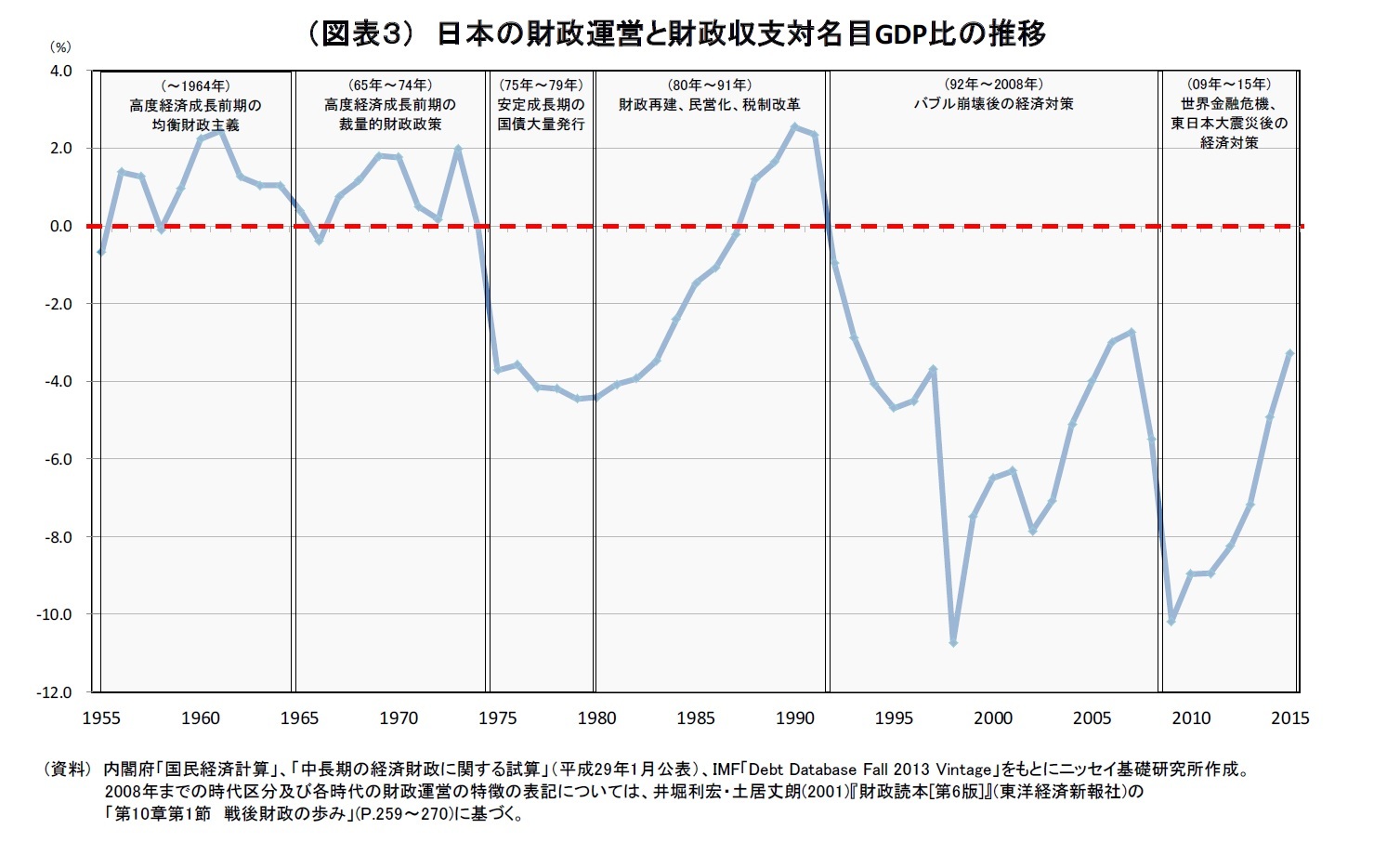

図表3は日本の財政運営と財政収支の推移を表したものである。1964年までは高度経済成長期の最中、均衡財政主義のもと国債は発行されず、財政収支は黒字基調であった。その後、1965年に初めて国債が発行されるも、74年まで黒字基調は続いている。しかし、石油ショックの影響を受け、74年には戦後初のマイナス成長となり、高度経済成長期は終焉を迎えた。1975年に財政赤字に転じ、10年ぶりに赤字国債が発行されると、79年まで国債が大量に発行されることとなった。1980年代には、財政再建が強く意識され、概算要求におけるゼロシーリングやマイナスシーリングの導入、民営化、消費税の導入等が行われた結果、財政収支は改善基調となり、88年から91年にかけて黒字となった。92年以降はバブル崩壊に伴う歳入減と景気対策としての減税・公共事業の拡大による歳出増に伴い、恒常的な財政赤字となった。2002年からは改善基調に転じるも、世界金融危機や東日本大震災の影響で再度悪化し、今日に至っている。このように、特に1992年以降の恒常的な財政赤字が政府債務の増加をもたらしている。

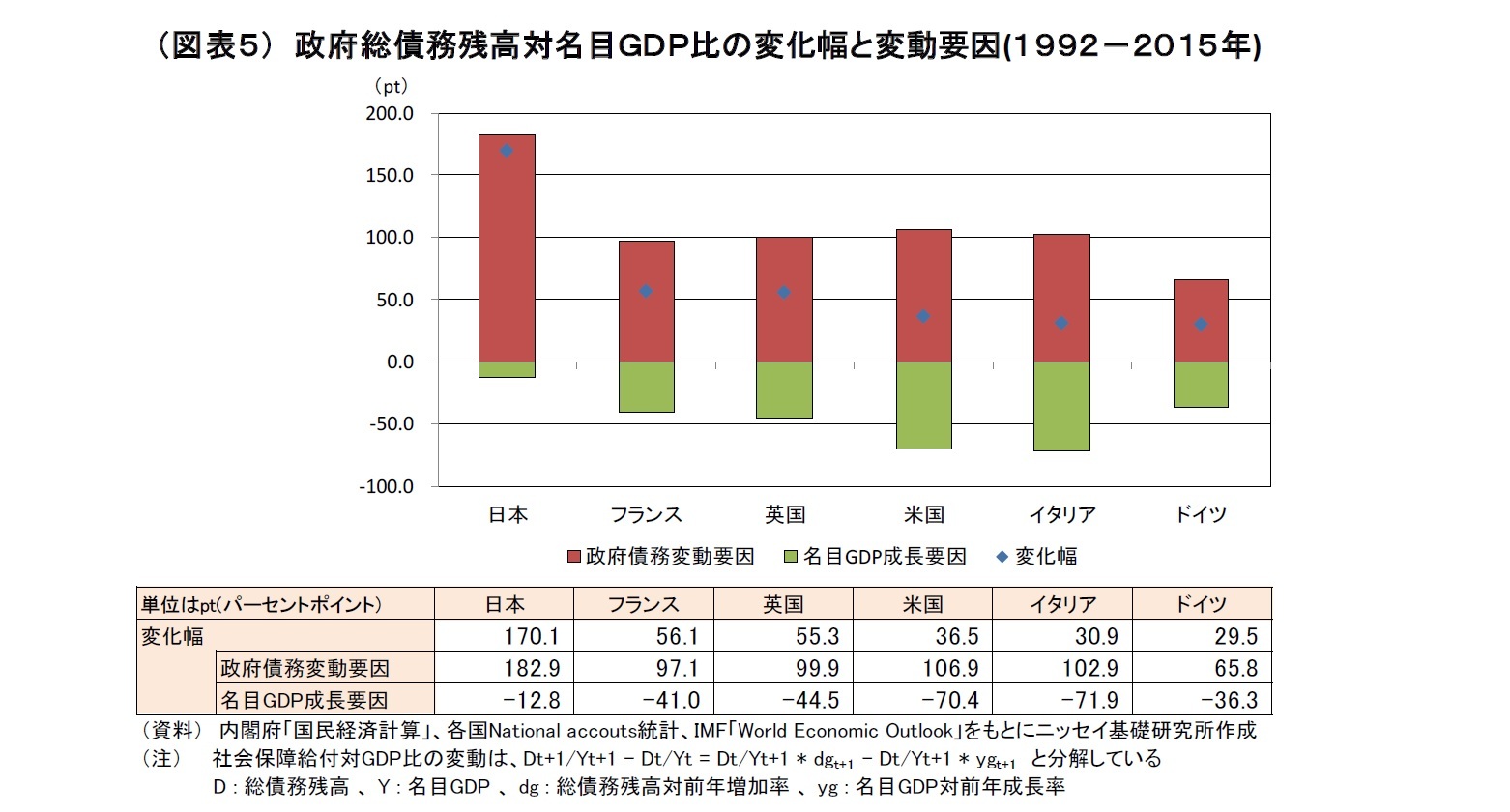

では、1990年代以降、日本の政府総債務対名目GDP比が他国と比べて大きく上昇した要因は何であろうか。その要因について探るべく、1992年2から2015年までにおける政府総債務対名目GDP比の変化幅について、政府債務変動(分子)要因と名目GDP成長 (分母) 要因がどれだけ寄与しているのかを日本、フランス、ドイツ、イタリア、英国、米国の6ヵ国で比較したものが図表5である。日本は1992年からの20年余りで政府総債務対名目GDP比が170.1%ポイント上昇しており、その要因として政府債務変動(分子)要因が182.9%ポイント押し上げ、名目GDP成長 (分母) 要因が12.8%ポイント押し下げている。他国と比較すると、日本は政府債務変動(分子)要因の押し上げが6ヵ国最大かつ名目GDP成長 (分母) 要因の押し下げが6ヵ国最小であり、財政の悪化と低い経済成長の双方が政府総債務対名目GDP比を相対的に上昇させる要因となっている。このように、主因は政府債務変動(分子)要因にあることから、以後は政府債務変動要因に焦点を当てて分析を行う。

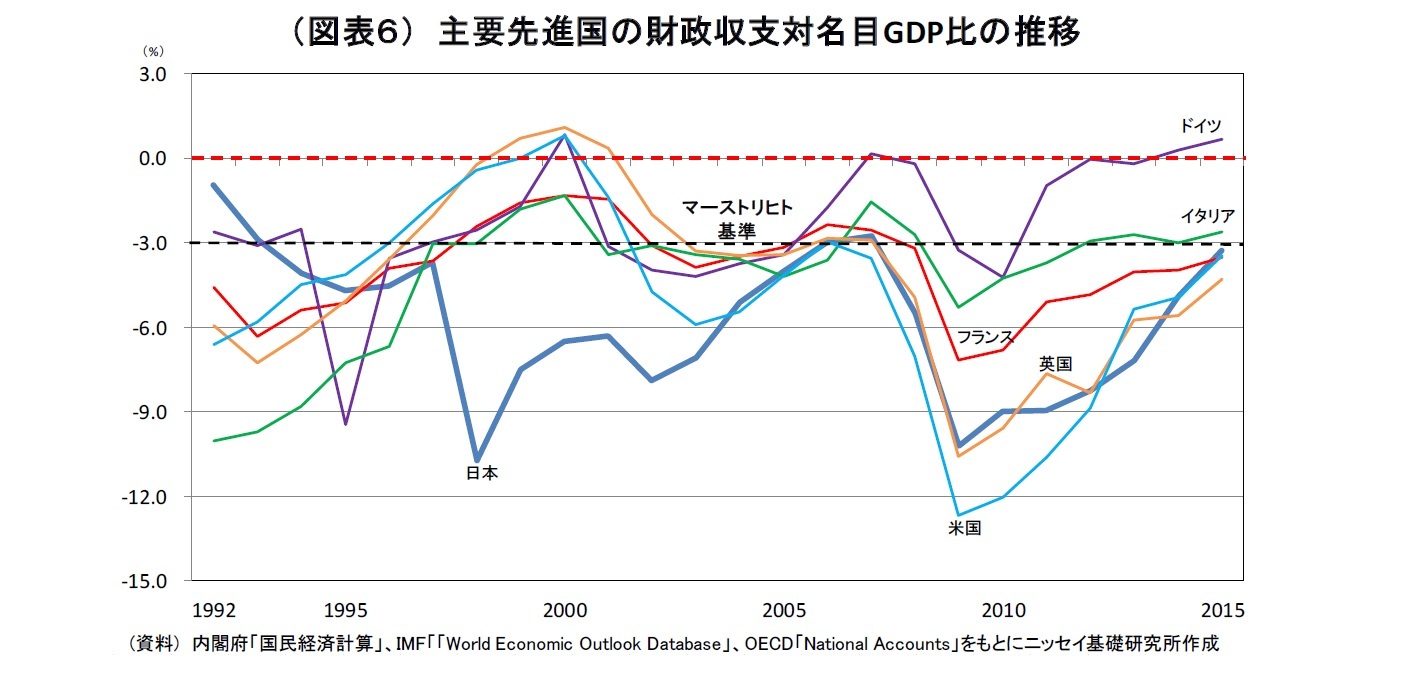

ここまではストックベースの変化を見てきたが、その変化をもたらしたフローベースの変化を見るため、政府債務変動(分子)要因である財政収支の推移を国際比較したものが図表6である。他国の傾向としては、92年から2000年頃まで収支が改善した後、2000年代前半のITバブル崩壊により悪化、その後改善するも世界金融危機後に大きく悪化している。一方で、日本は2005年以降の期間に限れば、英米両国とほぼ同水準で推移しているが、他国とは対照的に92年から収支が悪化し、2005年頃まで他国より財政収支の悪い時期が長期にわたって続いている。

この間、欧州では1993 年に欧州連合条約(マーストリヒト条約)が発効し、ユーロ圏参加の要件である財政赤字対GDP比3%未満に向けて、財政改善に取り組んだ一方で、日本はバブル崩壊後の景気対策によって財政が悪化し、マーストリヒト基準の3%を満たしたのも1992年、93年を除けば2006年、07年の2年のみとなっている。このように92年以降、日本は財政規律が働かず、他国より財政赤字の期間が長いこと、赤字水準が大きいことが、政府債務の相対的な増加につながっている。

この間、欧州では1993 年に欧州連合条約(マーストリヒト条約)が発効し、ユーロ圏参加の要件である財政赤字対GDP比3%未満に向けて、財政改善に取り組んだ一方で、日本はバブル崩壊後の景気対策によって財政が悪化し、マーストリヒト基準の3%を満たしたのも1992年、93年を除けば2006年、07年の2年のみとなっている。このように92年以降、日本は財政規律が働かず、他国より財政赤字の期間が長いこと、赤字水準が大きいことが、政府債務の相対的な増加につながっている。

1 以後、日本のデータは年度ベース

2 以後長期にわたって続く恒常的な財政赤字が生じた初年度であることから、以後1992年を基準年とする

(2017年03月31日「基礎研レポート」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!