- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 年金制度 >

- 2017年度の年金額は、名目-0.1%、実質±0.0%、実質的には+1.0%-年金改定率の3つの見方と、新旧改定ルールの再確認

2017年度の年金額は、名目-0.1%、実質±0.0%、実質的には+1.0%-年金改定率の3つの見方と、新旧改定ルールの再確認

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 年金改定率の3つの見方:「名目」だけでなく、「実質」や「実質的」な改定率にも要注目

1|3つの見方の考え方

(1) 名目の改定率:給付額そのものの変化

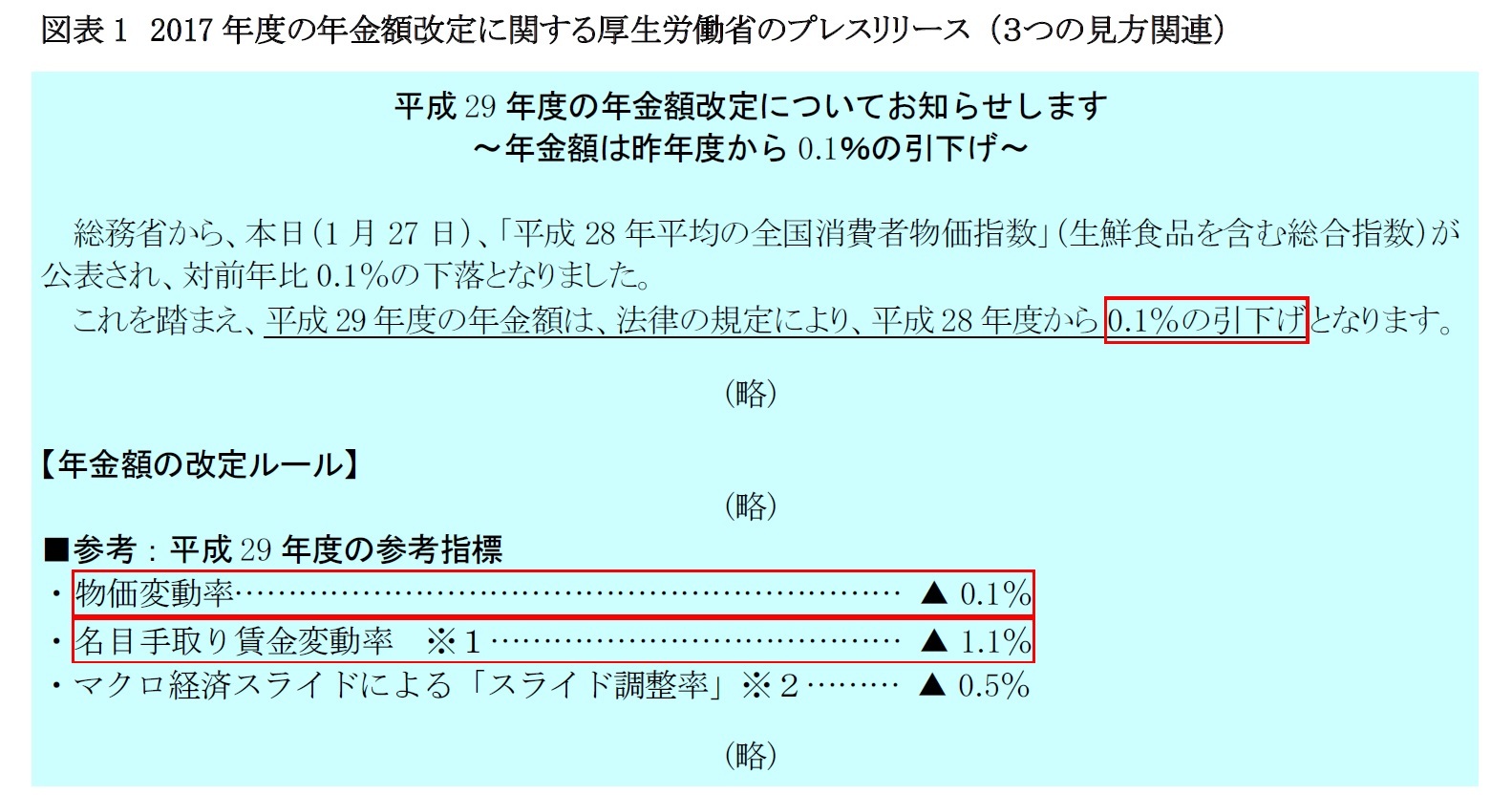

1つ目の見方は「名目」すなわち給付される年金額(税金などを控除する前の年金額2)そのものの変化です。厚生労働省のプレスリリース(図表1)や新聞記事に記されている改定率(2017年度の場合は▲0.1%)は、この見方での改定率です。

(2) 実質の改定率:物価上昇率を差し引いた変化

2つ目の見方は、名目の改定率から物価上昇分を差し引いた「実質」の変化です。この「実質」の概念は、よく耳にする「実質経済成長率」の「実質」と同様の概念です3。例えば、名目の改定率が+2%で物価上昇率が+1%の場合、年金額の実質価値の変化、すなわち実質の改定率は、名目の改定率(+2%)から物価上昇率(+1%)を差し引いた+1%となります。年金額そのものは2%増えていますが、物価も上がっているため、年金額の実質価値は物価の上昇分だけ目減りしているのです。

(3) 実質的な改定率:賃金上昇率を差し引いた変化

3つ目の見方は、名目の改定率から賃金上昇率を差し引いた「実質的」な変化です。この「実質的」の概念は、普段あまり目にしませんが、厚生労働省などが年金積立金の運用利回りを見る時に使う概念です。年金積立金の運用利回りを見る時にこの概念が使われるのは、年金財政の収入である保険料や支出である給付費が長期的・基本的には賃金上昇率に連動して変化するためです。保険料収入や給付費の伸びをどの程度上回るかという実質的な運用利回りが、年金財政に対する積立金運用の貢献を表す指標になります。

年金額の改定においては、実質的な改定率は、年金額の名目の伸び(改定率)が現役世代の賃金の名目の伸び(賃金上昇率)をどの程度上回るか、を示します。現役世代と受給者世代が同じ物価の伸び(物価上昇率)に直面していると考えれば、受給者世代の年金額の名目の伸び(改定率)と現役世代の賃金の名目の伸び(賃金上昇率)が同じであれば、受給者世代も現役世代も前年と同じだけの買い物ができる(購買力が同じ)という意味になります。しかし例えば、受給者世代の年金額の名目の伸び(改定率)が現役世代の賃金の名目の伸び(賃金上昇率)よりも大きい場合は、現役世代よりも受給者世代の方が購買力の伸び大きく、世代間の購買力のバランスに変化が生じていることになります4。そこで、この大きさを測る指標として、受給者世代の年金額の名目の伸び(改定率)から現役世代の賃金の名目の伸び(賃金上昇率)を差し引いた実質的な改定率を、見る必要があります。

それと同時に、実質的な改定率は年金財政のバランスの指標でもあります。先ほど、年金積立金の実質的な運用利回りについて述べたように、年金財政の収入である保険料や支出である給付費は長期的・基本的には賃金上昇率に連動して変化します。しかし、実質的な改定率がプラスの場合、すなわち受給者世代の年金額の名目の伸び(改定率)が現役世代の賃金の名目の伸び(賃金上昇率)よりも大きい場合は、年金財政の給付費の伸びが保険料収入の伸びを上回る方向に寄与するため、年金財政のバランスが悪化する方向に働きます5。

2 日本年金機構から受給者へ送付される、「年金額改定通知書」の「合計年金額」欄や「年金振込通知書」の「年金支払額」の欄に記載されている金額です。

3 厳密には、「実質経済成長率」と「実質の年金改定率」では何を物価上昇分と捉えるかが異なりますが、物価上昇分を差し引くという考え方は同じです。

4 この場合、年金の給付水準の指標としてよく使われる所得代替率(=年金額の水準÷現役の給与水準)は、分子の伸びが分母の伸びを上回るため、上昇することになります。

5 実質的な改定率は年金財政のバランスに影響する要素の1つですが、年金財政のバランスが最終的に悪化するかどうかには、加入者数と受給者数のバランスなど他の要素も影響します。

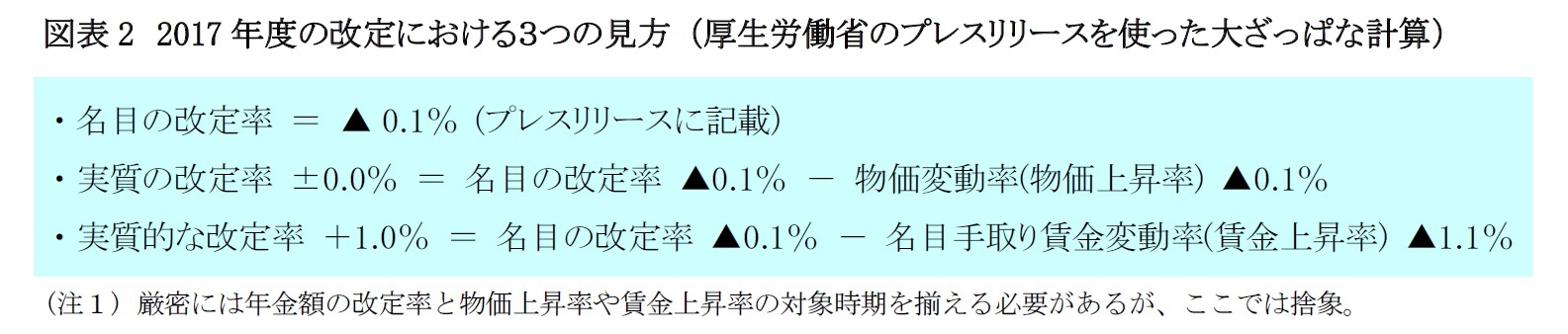

この3つの見方を2017年度の年金額改定に当てはめると、次のようになります(図表2)。なお、厳密には年金額の改定率と物価上昇率や賃金上昇率の対象時期を揃える必要がありますが、ここでは大ざっぱに把握するために、時期のずれを捨象して厚生労働省のプレスリリースに掲載されている数値を使って確認します。

まず、名目の改定率は、厚生労働省のプレスリリースのタイトル部分や改定ルールの枠囲みに書いてあるとおり、▲0.1%です6。

実質の改定率は、厚生労働省のプレスリリースに参考指標として載っている、名目の改定率と物価変動率(物価上昇率)の差として把握できます。今回の改定では、名目の改定率が▲0.1%で物価変動率が▲0.1%なので、両者の差である実質の改定率は±0.0%と見ることができます。つまり、名目の年金額は0.1%引き下げられるものの、実質は前年と同じだけの買い物ができる(購買力が同じ)という意味になります。

実質的な改定率は、厚生労働省のプレスリリースに載っている名目の改定率と名目手取り賃金変動率(賃金上昇率7)の差として把握できます。今回の改定では、名目の改定率が▲0.1%で名目手取り賃金変動率が▲1.1%なので、両者の差である実質の改定率は+1.0%と見ることができます。つまり、現役世代の賃金は▲1.1%の低下なのに対し年金額は▲0.1%しか下がらないため、現役世代よりも受給者世代の方が購買力の低下度合いが小さくなります。また年金財政にとっては、支出(給付費)の伸びが収入(保険料)の伸びを上回って財政のバランスが悪化する方向に働く、という意味になります。

このように見れば、名目の改定率は▲0.1%とマイナスで給付額そのものは前年度より下がりますが、物価上昇率を差し引いた実質の改定率は±0.0%で前年どおりの購買力を維持しています。また、現役世代の賃金上昇率を差し引いた実質的な改定率は+1.0%とプラスであり、このことは、現役世代よりも受給者世代の方が購買力の低下度合いが小さく、年金財政のバランスが悪化する方向に働くことを示しています。年金額の改定の意味合いを考える際は、厚生労働省のプレスリリースや新聞記事に記されている名目の改定率にとどまらず、3種類の見方をそれぞれ理解する必要があります。

6 2017年度の改定では賃金上昇率が物価上昇率よりも低かったため、新規裁定年金(新しく受け取り始める年金。厳密には受給開始後67歳までの年金を含む)と既裁定年金(受け取り始めた後の年金。厳密には受給開始後のうち68歳以降の年金が対象)の改定率は一致しました。賃金上昇率が物価上昇率よりも高かった場合、両者は異なります。現在の仕組みが導入された2004年改正以降を見ると、2005年度を除いて賃金上昇率が物価上昇率よりも低くなっているために、両者が一致する状況が続いています。

7 本稿の引用部分(図表1等)では割愛していますが、厚生労働省のプレスリリースの注記(※1)にあるとおり、「名目手取り賃金変動率」は、前年(暦年)の物価変動率と、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率と、3年度前の可処分所得割合変化率を乗じたものです。ここでいう実質賃金変動率は、毎年度の賃金変動率から前年(暦年)の物価変動率を引いたものです。また、可処分所得割合変化率は、厚生年金の保険料率の引上げに伴う可処分所得(いわゆる手取り賃金)の変化率です。なお、プレスリリースの説明文(文章)には可処分所得割合変化率の時点の記載はありませんが、厚生年金保険法第43条の2などで規定されており、プレスリリースの計算式部分には具体的な時期の記載があります。この3年度前の値を使う規定によって、厚生年金保険料率の引上げは2017年度で終了しますが、年金額の改定には2020年度まで影響することになります。2016年11月に成立した年金額改定ルールの見直しのうち賃金スライドの徹底の施行時期が2021年度なのは、この厚生年金保険料率の引上げの影響が終わってから変更するため、と説明されています。

(2017年02月17日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017年度の年金額は、名目-0.1%、実質±0.0%、実質的には+1.0%-年金改定率の3つの見方と、新旧改定ルールの再確認】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017年度の年金額は、名目-0.1%、実質±0.0%、実質的には+1.0%-年金改定率の3つの見方と、新旧改定ルールの再確認のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!