- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 公的年金額の据え置きは、年金財政にとって二重の痛手-年金額改定ルールと年金財政への影響の再確認

公的年金額の据え置きは、年金財政にとって二重の痛手-年金額改定ルールと年金財政への影響の再確認

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2016年度の公的年金額は2015年度から据え置き1となることが、2016年1月29日に発表されました2。据え置きのせいかメディアでは例年ほど大きく取り上げられませんでしたが、今回の据え置きは年金財政にとって二重の痛手となります。本稿では、年金額の改定ルールと年金財政への影響について再確認し、これらが2016年度の改定でどのように機能したかを確認します。さらに、本国会への法案提出が見込まれている、年金額の改定に関する見直しについても確認します。

■目次

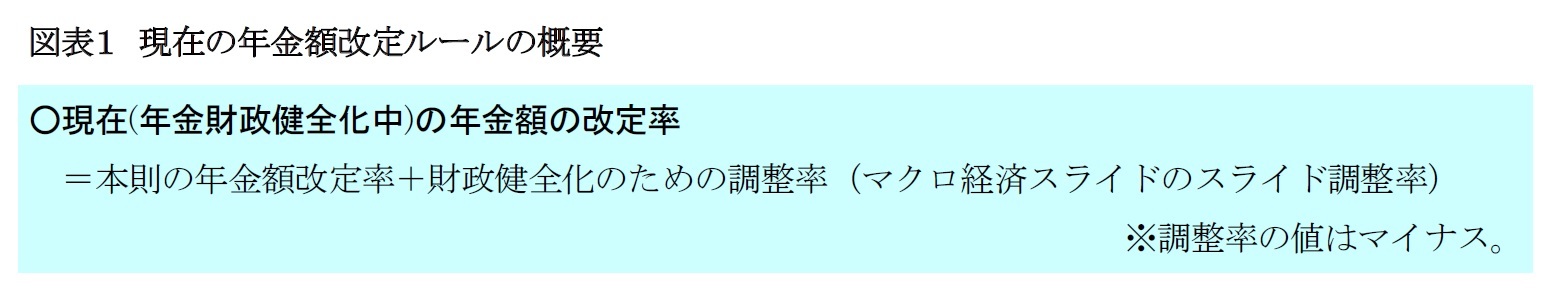

1 ―年金額の改定ルール:本則の改定ルールと財政健全化のための調整ルールの2つを適用

1|本則の改定ルール

2|財政健全化のための調整ルール(いわゆるマクロ経済スライド)

2 ―2016年度の改定で、改定ルールはどう機能したか:2つの特例措置で年金財政に悪影響

1|本則の改定に特例措置が適用

2|財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)にも特例措置が適用

3 ―法案提出が予定されている見直しの内容:特例措置を見直し、年金財政の悪化を抑制

1|近年の状況

2|見直しの内容

3|見直しの影響(仮に2016年度の改定に見直しが適用されていた場合)

4 ―むすびに

1 厳密には、2015年10月に施行された被用者年金制度一元化法により年金額(年額)の端数処理が変更されたため、年額50円以下の増減が生じる。

2 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110893.html

1 ――― 年金額の改定ルール:本則の改定ルールと財政健全化のための調整ルールの2つを適用

(1) 基本的な考え方

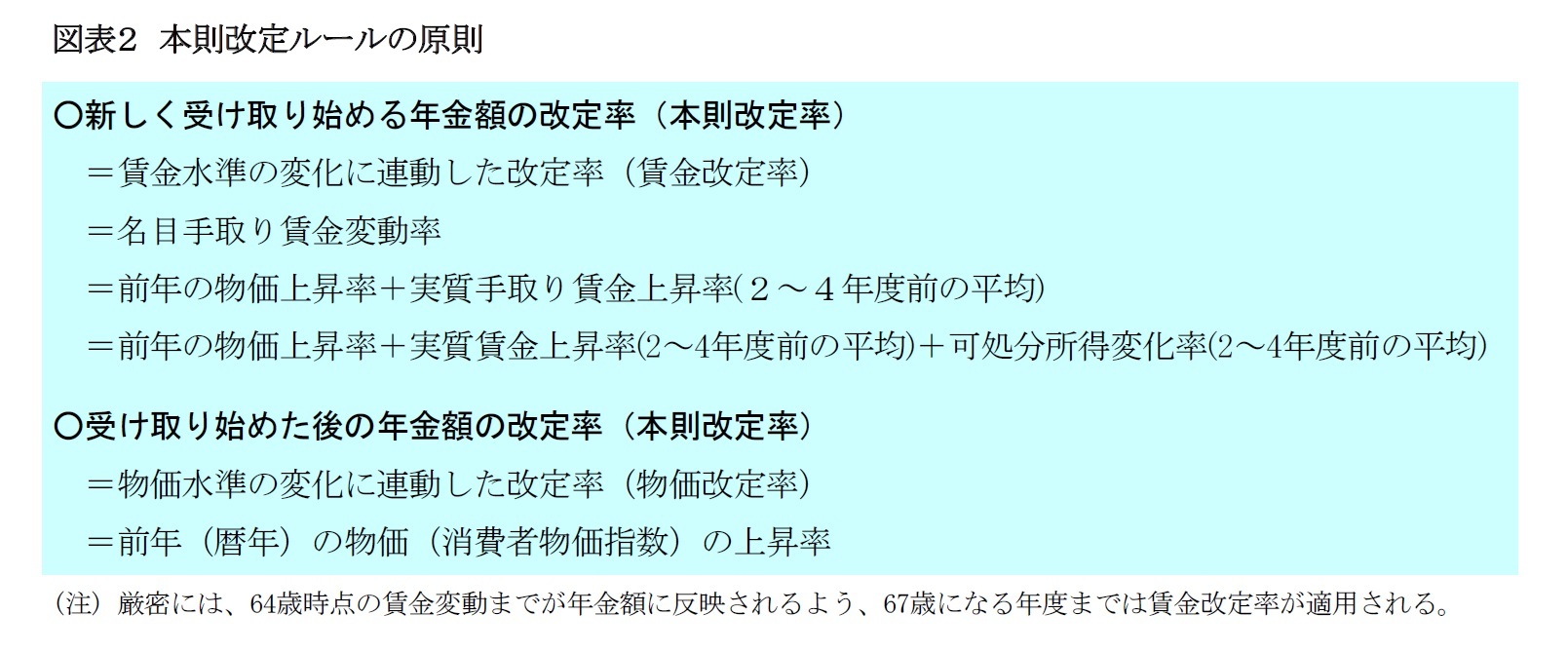

本則の改定ルールは、財政健全化中か否かにかかわらず常に適用されるルールです。現在のルールでは、原則として、新しく受け取り始める年金額は賃金水準の変化に連動して、受け取り始めた後の年金額は物価水準の変化に連動して、改定されます。

しかし、2000年の改正以前は、受け取り始めた後の年金額も賃金水準の変化に連動して改定されていました。年金額が賃金水準の変化に連動して改定されるのは、おおまかにいえば、年金受給者の生活水準の変化を現役世代の生活水準の変化、すなわち賃金水準の変化に合わせるためです。言い換えれば、現役世代と引退世代が生活水準の向上を分かち合う仕組みといえるでしょう。また、この仕組みは年金財政の観点からも合理的です。年金財政の収入である保険料は、おおまかにいえば、賃金に連動して変化します。このため、年金財政の支出である給付費も賃金に連動して変化されれば、年金財政のバランスは維持されます。

しかし、この財政バランスが維持される話は、現役世代と引退世代のバランスが変わらない場合にしか成り立ちません。少子高齢化が進む社会では、現役世代の人数が減って保険料収入が減り、引退世代の人数が増えて支出である給付費が増えるため、財政バランスが悪化します。

そこで、2000年の改正でルールが変更されました。2000年の改正以前は受け取り始めた後の年金額も賃金水準の変化に連動して改定されていましたが、2000年の改正以後は受け取り始めた後の年金額は物価水準の変化に連動して改定されることになりました。過去の経済状況を見ると、賃金水準の伸びよりも物価水準の伸びの方が低かったので、物価水準の変化に連動させることで給付費の伸びを抑えることができます。受給者にとっては改定率が下がることになりますが、将来世代の負担増加を抑えるために改正されました。

直近の改正である2004年改正では、従来は法改正を経て行われていた年金額の改正を、予め法定したルールで自動的に行うことになりました。具体的なルールは、図表2のように規定されています。

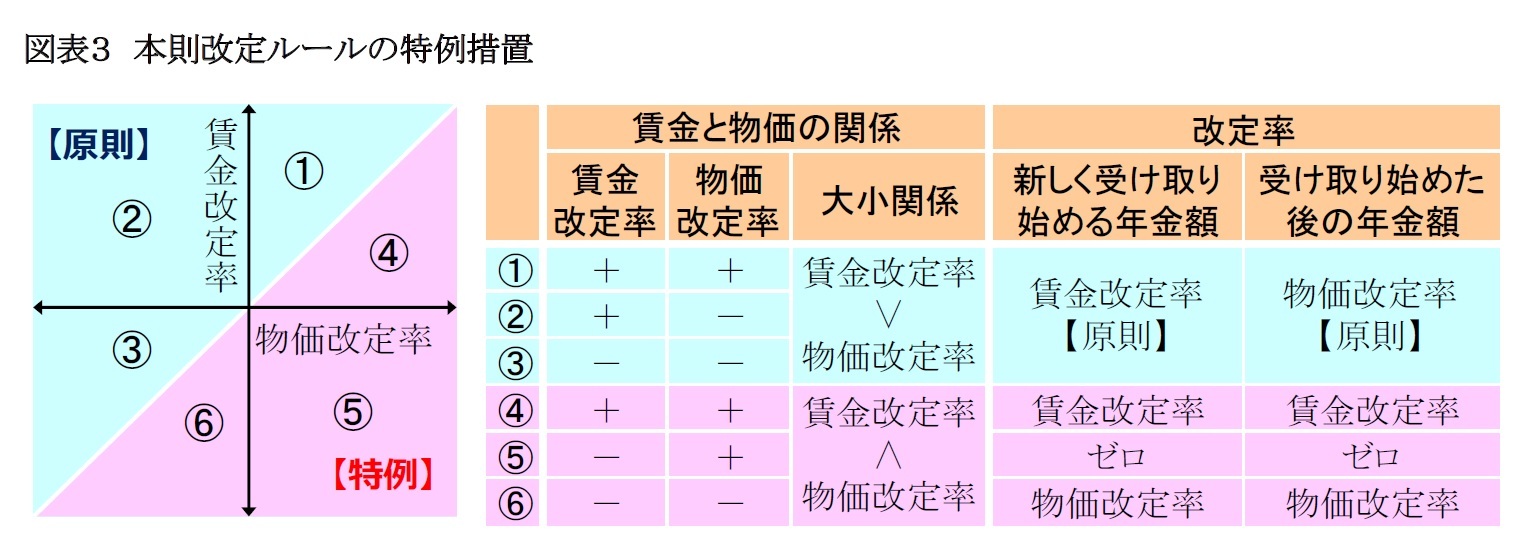

2004年の改正では、上記の基本的なルールに加えて特例措置のルールも規定されました。従来は賃金水準の伸びが物価水準の伸びを上回ることが一般的でしたが、2000年代に入ると賃金水準の伸びが物価水準の伸びを下回る場合も想定されるようになってきました。そこで、賃金水準の伸びが物価水準の伸びを下回る場合には、前述の原則とは異なる特例措置がとられることになりました。具体的には、賃金水準の伸び(具体的には、図表2の計算式で決められる賃金改定率)と物価水準の伸び(具体的には、図表2で示した物価改定率)の大小関係や、伸びがプラス(上昇)かマイナス(下落)かによって、次のようにパターン分けされています。

賃金改定率がマイナスで物価改定率がプラスの場合(図表3の(1)の場合)は、原則どおりだと受け取り始めた後の年金額の改定率が新しく受け取り始める年金額の改定率より高くなるため、2000年改正の主旨に反して不適切です。しかし、受け取り始めた後の年金額の改定率を、ゼロ(前年度と同額)よりも低くしてまで新しく受け取り始める年金額の改定率に合わせるのは不適切という理由で、新しく受け取り始める年金額の改定率と受け取り始めた後の年金額の改定率をともにゼロとされる、いわば痛み分けの形になっています。

賃金改定率と物価改定率がともにマイナスでかつ賃金改定率が物価改定率よりも小さい場合(図表3の(6)の場合)は、前の場合(図表3の(5)の場合)と同様に、原則どおりだと受け取り始めた後の年金額の改定率が新しく受け取り始める年金額の改定率より高くなるため、2000年改正の主旨に反して不適切です。しかし、物価上昇率を下回る賃金改定率で受け取り始めた後の年金額を改定して、名目額でも実質額でも前年度を下回るのは不適切という理由で、新しく受け取り始める年金額の改定率を賃金改定率よりも高い受け取り始めた後の年金額の改定率(すなわち物価改定率)に揃えられることになっています。

3 以下の説明は、2004年改正時の厚生労働省の説明(具体的には、厚生労働省数理課『厚生年金・国民年金平成16年財政再計算結果(報告書)』, p.102)を参考に記載した。なお、現在の厚生労働省の説明(例えば、社会保障審議会年金部会(2014年10月15日)の資料1 p.6)では、後述する制度の見直しを念頭に置き、受け取りはじめた後の年金額の改定率が新しく受け取り始める年金額の改定率より大きくなると給付と負担の長期的なバランスが保てなくなる旨が、記載されている。

(2016年02月22日「基礎研レポート」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【公的年金額の据え置きは、年金財政にとって二重の痛手-年金額改定ルールと年金財政への影響の再確認】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

公的年金額の据え置きは、年金財政にとって二重の痛手-年金額改定ルールと年金財政への影響の再確認のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!