- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 消費税の配分の地域的な偏りについて~地方消費税配分額の東京都偏重は本当か~

2016年12月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――地方消費税の配分の偏りについて

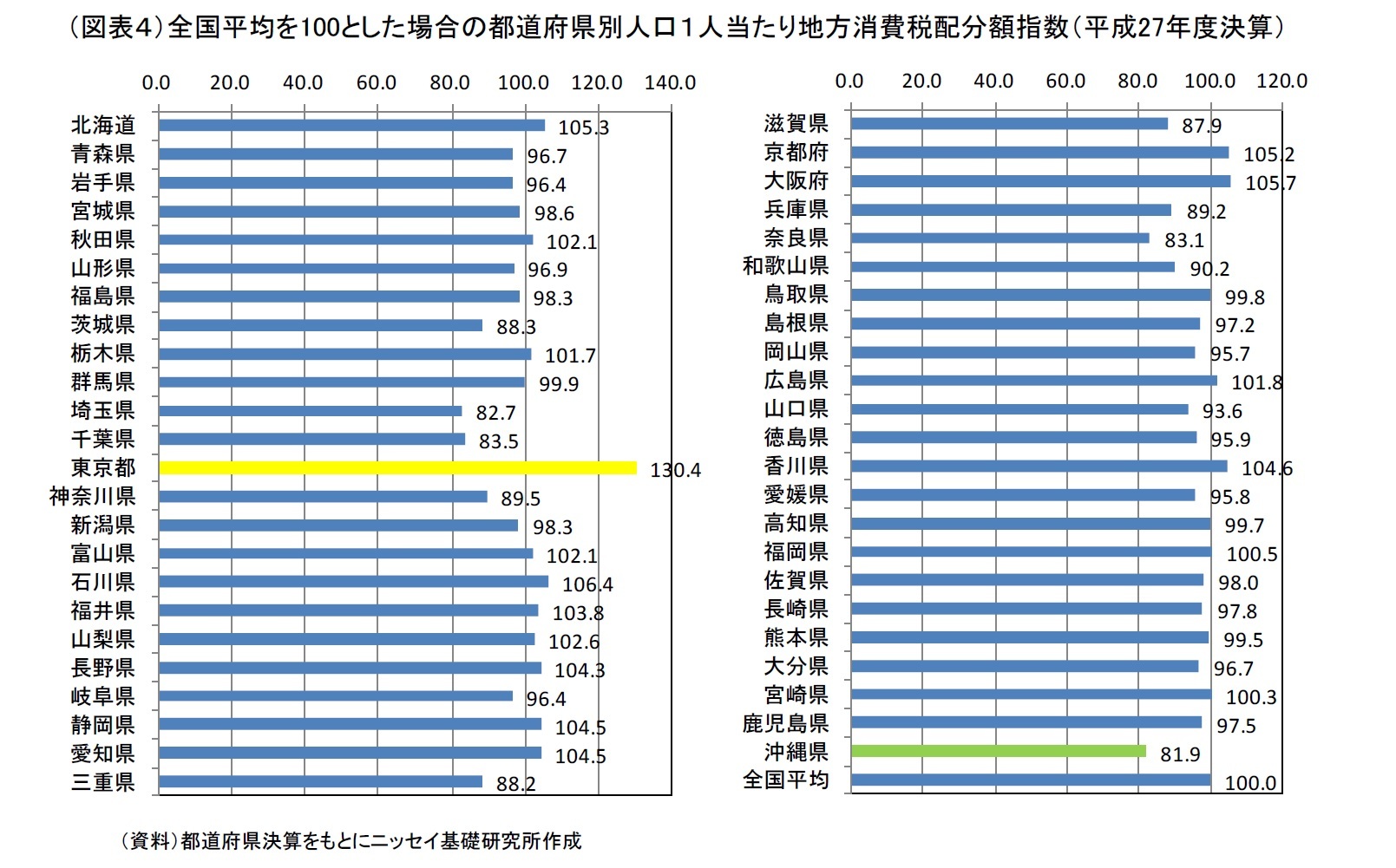

しかし、沖縄県を除いて見ると、税収配分の偏りは必ずしも都市部と地方部の間で生じているのではなく、むしろ、都市部間で生じており、その中でも特に東京都が突出していることがわかる。例えば、東京都近郊の埼玉県、千葉県、神奈川県は、1人当たりの消費支出に対する1人当たりの地方消費税の配分額が相対的に少ない。この原因は、清算基準のウェイトの75%を占めている財・サービスの販売額基準および同10%を占めている従業者数であると言われている。

端的に言えば、前者は、(埼玉県民の他都道府県での消費額)>(他都道府県民の埼玉県での消費額)という構図になっており、埼玉県から他都道府県、特に東京都へ消費が流出していることを意味している。

後者は、(埼玉県民のうち他都道府県への通勤者数)>(他都道府県民のうち埼玉県への通勤者数)という構図になっており、埼玉県から他都道府県、特に東京都への通勤者数が多いため、埼玉県民の従業者数が東京都においてカウントされていることを意味している。

これらは千葉県や神奈川県についても同様であり、消費の流出先や従業者のカウントが東京都に集中する結果、東京都への配分額が突出するとされている。つまり、地方消費税配分額が過度に東京都に偏っている原因は、財・サービスの販売額基準や従業者数という清算基準が必ずしも適切ではないことにある2と指摘できる。これらの清算基準に対する批判は以前からなされており、人口のウェイトを上げるべきだという意見もある。

今般、与党の平成29年度税制改正大綱において、清算基準におけるウェイトを、人口基準は15%から17.5%、従業者数基準は10%から7.5%とする変更案が盛り込まれた3。この清算基準の変更は、配分額の東京都偏重の解消に一定程度寄与すると考えられる。

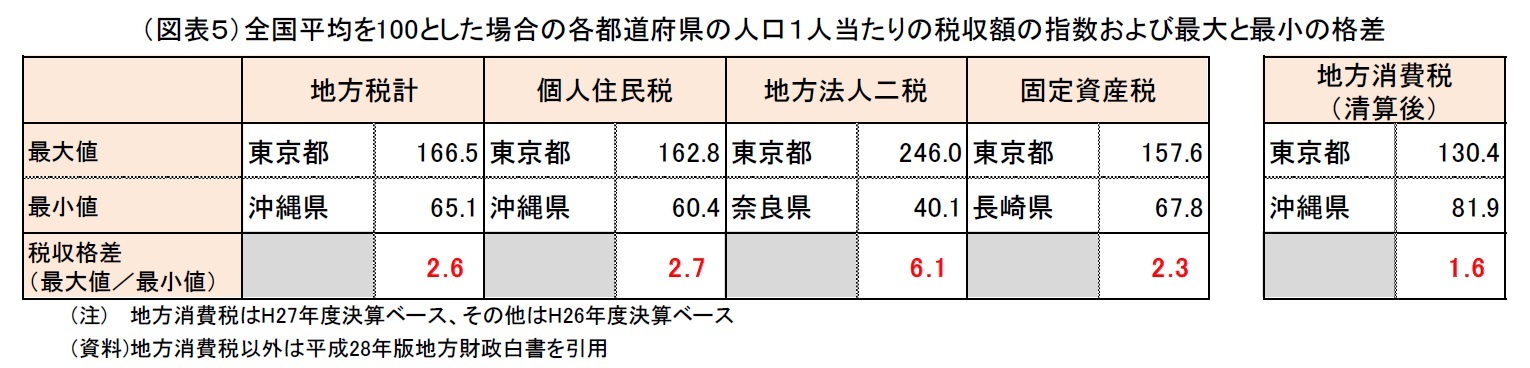

一方で、地方税全体について同様の比較を行うと、最小値に対する最大値の倍率で見た1人当たりの税収額の格差は、地方消費税の1.6倍よりもはるかに大きく、2.6倍もある。税目別に見ると、地方法人二税4の6.1倍を始めとして、すべての税が地方消費税を上回っている(図表5)。

端的に言えば、前者は、(埼玉県民の他都道府県での消費額)>(他都道府県民の埼玉県での消費額)という構図になっており、埼玉県から他都道府県、特に東京都へ消費が流出していることを意味している。

後者は、(埼玉県民のうち他都道府県への通勤者数)>(他都道府県民のうち埼玉県への通勤者数)という構図になっており、埼玉県から他都道府県、特に東京都への通勤者数が多いため、埼玉県民の従業者数が東京都においてカウントされていることを意味している。

これらは千葉県や神奈川県についても同様であり、消費の流出先や従業者のカウントが東京都に集中する結果、東京都への配分額が突出するとされている。つまり、地方消費税配分額が過度に東京都に偏っている原因は、財・サービスの販売額基準や従業者数という清算基準が必ずしも適切ではないことにある2と指摘できる。これらの清算基準に対する批判は以前からなされており、人口のウェイトを上げるべきだという意見もある。

今般、与党の平成29年度税制改正大綱において、清算基準におけるウェイトを、人口基準は15%から17.5%、従業者数基準は10%から7.5%とする変更案が盛り込まれた3。この清算基準の変更は、配分額の東京都偏重の解消に一定程度寄与すると考えられる。

一方で、地方税全体について同様の比較を行うと、最小値に対する最大値の倍率で見た1人当たりの税収額の格差は、地方消費税の1.6倍よりもはるかに大きく、2.6倍もある。税目別に見ると、地方法人二税4の6.1倍を始めとして、すべての税が地方消費税を上回っている(図表5)。

以上の事実を踏まえると、清算基準によって、地方消費税配分額が過度に東京都に偏っているといえる現状において、基準を変更することは配分額の東京都偏重の解消に一定程度寄与すると思われるが、そもそも地方消費税の1人当たりの税収額の格差は他の地方税と比較すると相対的に小さいことを認識しておくべきであろう。

2 沖縄県が最小値となっているのは、人口1人当たりの財・サービスの販売額や従業者数が相対的に少ないからだと考えられる。

3 その他にも、インターネット販売等による通信販売額が本社所在地で集計されているため、配分額が都市部に偏る要因になっているという批判があり、平成29年度税制改正において、通信販売額を集計額から除外する方針が示されている。

4 地方法人二税とは、企業が都道府県や市町村に納める法人住民税>と法人事業税の2税を指す。

2 沖縄県が最小値となっているのは、人口1人当たりの財・サービスの販売額や従業者数が相対的に少ないからだと考えられる。

3 その他にも、インターネット販売等による通信販売額が本社所在地で集計されているため、配分額が都市部に偏る要因になっているという批判があり、平成29年度税制改正において、通信販売額を集計額から除外する方針が示されている。

4 地方法人二税とは、企業が都道府県や市町村に納める法人住民税>と法人事業税の2税を指す。

(2016年12月14日「基礎研レター」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費税の配分の地域的な偏りについて~地方消費税配分額の東京都偏重は本当か~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費税の配分の地域的な偏りについて~地方消費税配分額の東京都偏重は本当か~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!