- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- リハビリテーションの浸透-患者のQOLの改善は進むか?

リハビリテーションの浸透-患者のQOLの改善は進むか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

ただし、死亡を免れても麻痺が残るなど、完治せずに、要介護状態となる場合は多い。患者の生活の質(Quality Of Life, QOL)を回復するために、リハビリテーションが重要となる。本稿では、理学療法士、作業療法士等に焦点を当てて、リハビリテーションの現状を見ていくこととする。

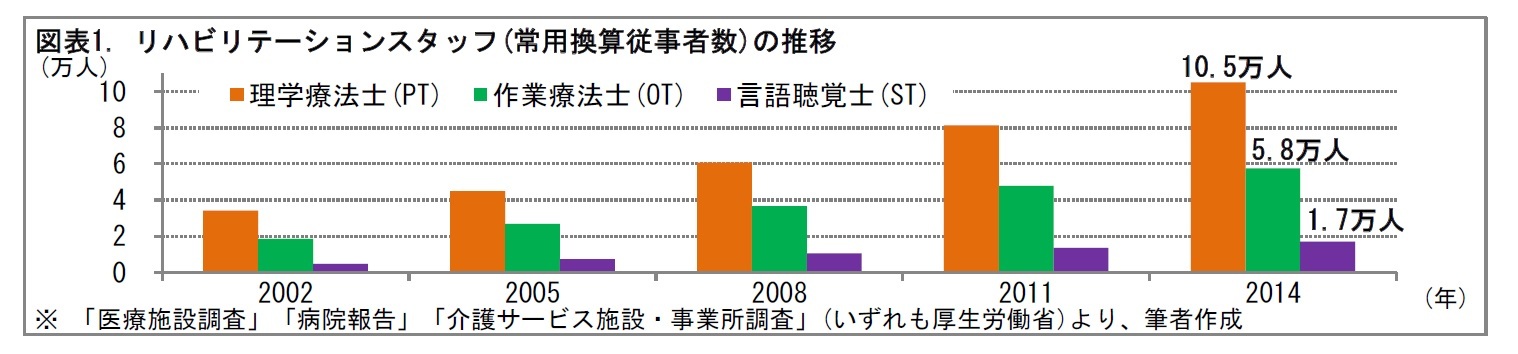

2――リハビリテーションスタッフの現状

医療スタッフは、医師の指示のもとで、患者のリハビリテーションを支援する。2

(1)理学療法士(PT)

1965年に国家資格となった。PTは、動作の専門家で、寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活の中で基本となる動作の改善を目指して、患者の動作練習や歩行訓練などを行う。

(2)作業療法士(OT)

1965年に国家資格となった。食事、入浴など日常生活にかかわる全ての活動を「作業」と呼び、OTは、着替え、排泄、家事、仕事、余暇、地域活動などの作業ができるよう、患者を援助する。

(3)言語聴覚士(ST)

1997年に国家資格となった。STは、話す、聞く、表現する、食べるなど、言葉によるコミュニケーションや、嚥下(えんげ)に支障を持つ患者の社会復帰を支援する。

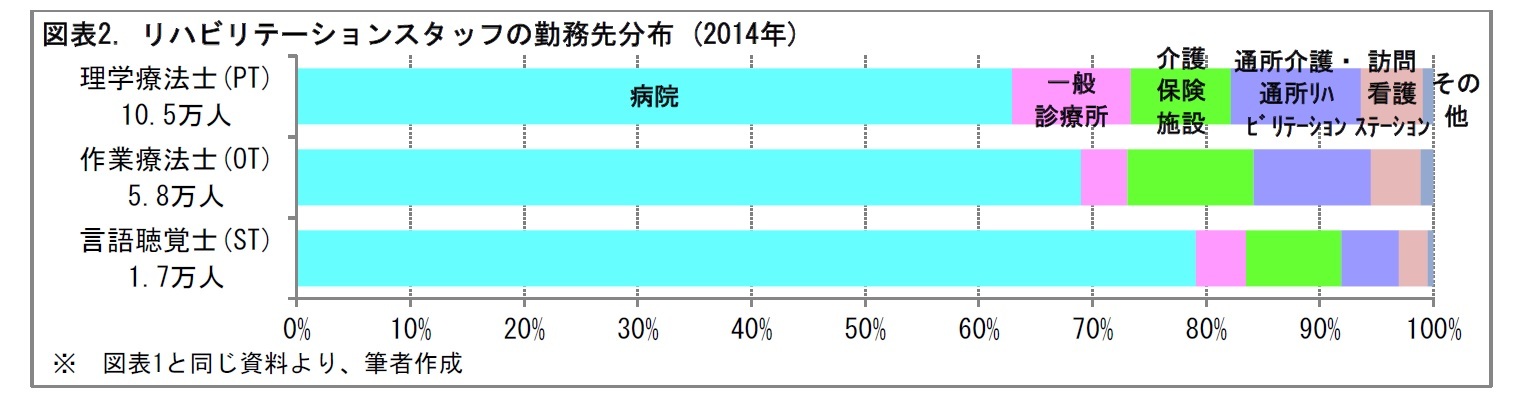

2|各医療スタッフとも、病院勤務割合が高く、在宅医療・介護への従事は限られている

PTの7割以上が、病院や一般診療所に勤務している。近年は、介護関係で、通所介護・通所リハビリテーション等に従事するPTが増加している。OTは、病院での勤務割合が高い。老人保健施設等の介護保険施設で、リハビリテーションに従事するOTも、一定の割合を占めている。STは、病院での勤務割合が約8割と高い。介護関係で、リハビリテーションを行うSTは、2割未満に限られている。

1 この他にも、視力低下者のリハビリテーション指導を行う「視能訓練士」や、患者に合う義手、義足、コルセット等の製作・適合を行う「義肢装具士」(いずれも国家資格) などが、リハビリテーション関連の専門職として活躍している。

2 PTはPhysical Therapist、OTはOccupational Therapist、STはSpeech-language-hearing Therapistの略。

3――医学的リハビリテーションの取組み

日本では、主に1980年代以降、患者・障がい者の回復に注目が集まるようになってきた。そこでは、チーム医療と、医療施設以外でのリハビリテーションの浸透がポイントとされている。

1|リハビリテーションでは、チーム医療が古くから根付いている

現代の医療は、チームで行われることが一般的である。通常、病気の急性期には、医師の診療を中心に、看護師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、薬剤師等が、チームを組んで患者の救命にあたる。1970年代頃まで、医療は、急性期の診療が中心で、命を救うことに大きな比重が置かれていた。例えば、脳卒中であれば、脳の出血を止めるための医療処置にスポットライトが当てられた。そこでは、医師中心の救命チームが、手術や集中治療を行うことが重視された。

1980年代以降、一命をとりとめた患者の、回復にも目が向けられるようになった。回復期や慢性期以後の患者の障がいの状態や、QOLに関心が向けられるようになった。脳卒中の例では、出血が止まり、容態が安定した患者に対して、リハビリテーションを行い、機能回復を図ることが重要とされてきた。医師の指示のもとで、看護師、PTやOT等からなるリハビリテーションチームが組まれている。

実は、チーム医療は、リハビリテーションでは、従来から行われてきた。回復期・慢性期の息の長い医療では、1人の患者に対して、チームで手分けしてケアにあたる必要があった。そこでは、個々の身体機能だけではなく、患者を全人的に捉えて、チーム内で連携し合うことが求められてきた。

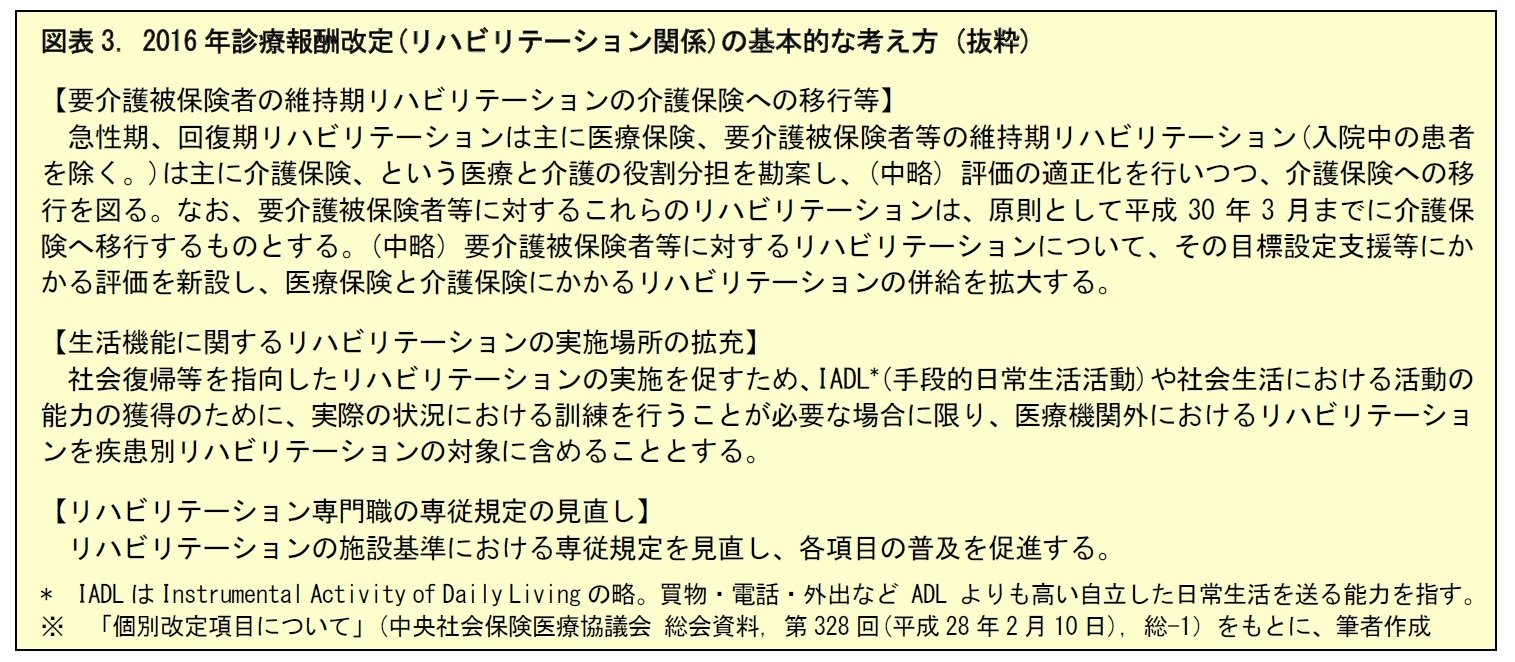

2|患者の自宅や介護施設で、リハビリテーションの浸透が図られている

今後、地域包括ケアシステムの導入に伴い、病院での医療から、自宅・介護施設での介護へと、高齢患者ケアのシフトが進むこととなろう。リハビリテーションも、公的医療保険が担当する急性期・回復期の入院から、公的介護保険が対象の要介護者等の維持期のものへと移行することとなる。在宅でのリハビリテーションの重要性が高まり、PT、OT等の活躍の場が、拡大していくものと考えられる。2016年の診療報酬改定では、要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等、生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充、リハビリテーション専門職の専従規定(施設の専従規定)の見直しが図られた。自宅や介護施設等での、リハビリテーションの実施が促されている。

3 なお、リハビリテーションは、医学的リハビリテーション、職業的リハビリテーション、社会的リハビリテーションに分類される。これは、リハビリテーションが、身体機能の回復のみならず、職業活動や社会活動を通じて、障がい者の職業や社会への適応を目指すものであることに起因する。(「リハビリテーション」砂原茂一 (岩波書店, 岩波新書(黄版)139, 1980年)をもとに、筆者まとめ)

(2016年11月14日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【リハビリテーションの浸透-患者のQOLの改善は進むか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

リハビリテーションの浸透-患者のQOLの改善は進むか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!