- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費税率引き上げの総決算-景気は想定外の悪化も、企業収益、税収は好調

2016年07月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6|税収は大幅に上振れ

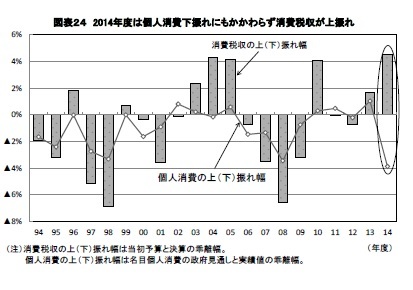

2014年度の一般会計の税収(決算見込み)は53兆9707億円となり、前年度よりも7.0兆円(前年比14.9%)の大幅増となった(図表23)。もちろん、この中には消費税率引き上げによる増収分も含まれているが、消費税率引き上げに伴う増収分を差し引いても、2014年度の税収は2.5兆円(前年比5.3%)増えていた計算になる。1997年度は消費税率引き上げによる消費税の増収(前年比3.3兆円)はあったものの、企業収益の悪化により法人税が大きく落ち込んだことなどから、税収全体の前年度からの増加幅は2.1兆円(前年比4.3%)にとどまった。

2014年度の税収の内訳をみると、名目ベースの雇用者報酬が比較的高い伸びとなったことや配当、株式譲渡益の増加から所得税が前年比8.1%の高い伸びとなったほか、企業業績の好調を反映し法人税も5.1%の増加となった。また、消費税収は前年から5.2兆円増の16.0兆円となった。財務省によればこのうち4.5兆円が消費税率引き上げによる増収分となっている8が、この部分を除いても消費税収は前年比0.7兆円(前年比6.1%)の増加となる。

2014年度の一般会計の税収(決算見込み)は53兆9707億円となり、前年度よりも7.0兆円(前年比14.9%)の大幅増となった(図表23)。もちろん、この中には消費税率引き上げによる増収分も含まれているが、消費税率引き上げに伴う増収分を差し引いても、2014年度の税収は2.5兆円(前年比5.3%)増えていた計算になる。1997年度は消費税率引き上げによる消費税の増収(前年比3.3兆円)はあったものの、企業収益の悪化により法人税が大きく落ち込んだことなどから、税収全体の前年度からの増加幅は2.1兆円(前年比4.3%)にとどまった。

2014年度の税収の内訳をみると、名目ベースの雇用者報酬が比較的高い伸びとなったことや配当、株式譲渡益の増加から所得税が前年比8.1%の高い伸びとなったほか、企業業績の好調を反映し法人税も5.1%の増加となった。また、消費税収は前年から5.2兆円増の16.0兆円となった。財務省によればこのうち4.5兆円が消費税率引き上げによる増収分となっている8が、この部分を除いても消費税収は前年比0.7兆円(前年比6.1%)の増加となる。

ただし、2014年度の個人消費が急速に落ち込んだにもかかわらず消費税収が増税の影響を除いても明確な増加となったことにはやや違和感もある。消費税は主として個人消費にかけられる税9であるため、個人消費との連動性が高い。2014年度のGDP統計ベースの個人消費は名目で前年比▲1.1%、実質で前年比▲3.1%であった。通常は消費税の伸び率は名目の個人消費の伸びとの連動性が高いが、2014年度の名目個人消費の伸びは消費税率引き上げによって嵩上げされており、その分を取り除くと前年比▲2%強のマイナスとなり、消費税収の実績とは大きな乖離がある。

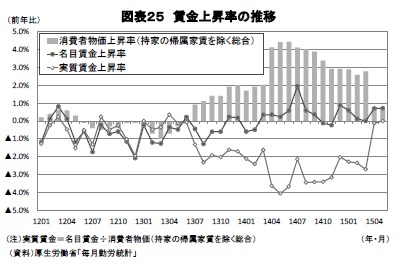

また、2014年度の消費税収は当初予算から0.7兆円(4.5%)上振れした。通常は政府見通しにおける名目個人消費の見通しと実績値のズレは税収見通しと税収実績のズレと方向が一致するが、2014年度は個人消費の実績が見通しから大幅に下振れしたにもかかわらず、消費税収は大幅に上振れしており、両者の関係がちぐはぐになっている(図表24)。

また、2014年度の消費税収は当初予算から0.7兆円(4.5%)上振れした。通常は政府見通しにおける名目個人消費の見通しと実績値のズレは税収見通しと税収実績のズレと方向が一致するが、2014年度は個人消費の実績が見通しから大幅に下振れしたにもかかわらず、消費税収は大幅に上振れしており、両者の関係がちぐはぐになっている(図表24)。

この理由のひとつは国内の個人消費として扱われない訪日外国人の急増10で個人消費の伸び以上に消費税収が増えることだが、それ以外にいくつかの可能性が考えられる。(1)免税事業者や簡易課税選択制度により発生する益税の規模が小さくなっている可能性があること、(2)税率引き上げによる増収分の多くが2014年度に前倒しで納付されている可能性があること、(3)現時点では、GDP統計の2014年度の個人消費は速報値であり、確報値で上方修正されることにより税収との乖離が縮まる可能性があること、などである。

この理由のひとつは国内の個人消費として扱われない訪日外国人の急増10で個人消費の伸び以上に消費税収が増えることだが、それ以外にいくつかの可能性が考えられる。(1)免税事業者や簡易課税選択制度により発生する益税の規模が小さくなっている可能性があること、(2)税率引き上げによる増収分の多くが2014年度に前倒しで納付されている可能性があること、(3)現時点では、GDP統計の2014年度の個人消費は速報値であり、確報値で上方修正されることにより税収との乖離が縮まる可能性があること、などである。このうち、(2)については消費税の納付が前倒しされているのであれば、その分2015年度の消費税収が少なくなるはずであるが、このことを知るためには2014年度と2015年度の消費税収を合わせてみる必要がある。また2014年度のGDP統計の確報値は2015年末に公表される予定となっている。2014年度の個人消費と消費税収の関係が明確となるまでにはしばらく時間がかかりそうだ。

8 財務省は2014年4月の消費税率引き上げによる増収分6.2兆円のうち、2014年度が4.5兆円、2015年度が1.7兆円(いずれも一般会計)としている。

9 消費税は住宅投資、政府支出の一部にもかけられるが、ウェイトは個人消費が圧倒的に高い。

10 GDP統計では訪日外国人による日本国内での消費はサービスの輸出に計上される。

4――2017年4月の消費税率再引き上げに向けて

本稿では、消費税率引き上げによる日本経済への影響を様々な角度から検証した。総じてみれば、実質GDP成長率や鉱工業生産に代表される景気は前回の消費税率引き上げ時の1997年度、あるいは事前の見通しを大きく下回った。しかし、景気が急速に落ち込む中でも雇用情勢は改善傾向を続け、企業収益も堅調を維持したため、景気が総崩れとなることは回避された。また、税収は企業収益の堅調や株式市場の活況などから大幅に増加し、当初見込みからも大幅に上振れた。その意味では消費税率引き上げの重要な目的である財政再建に向けて一定の成果を上げたという評価はできる。

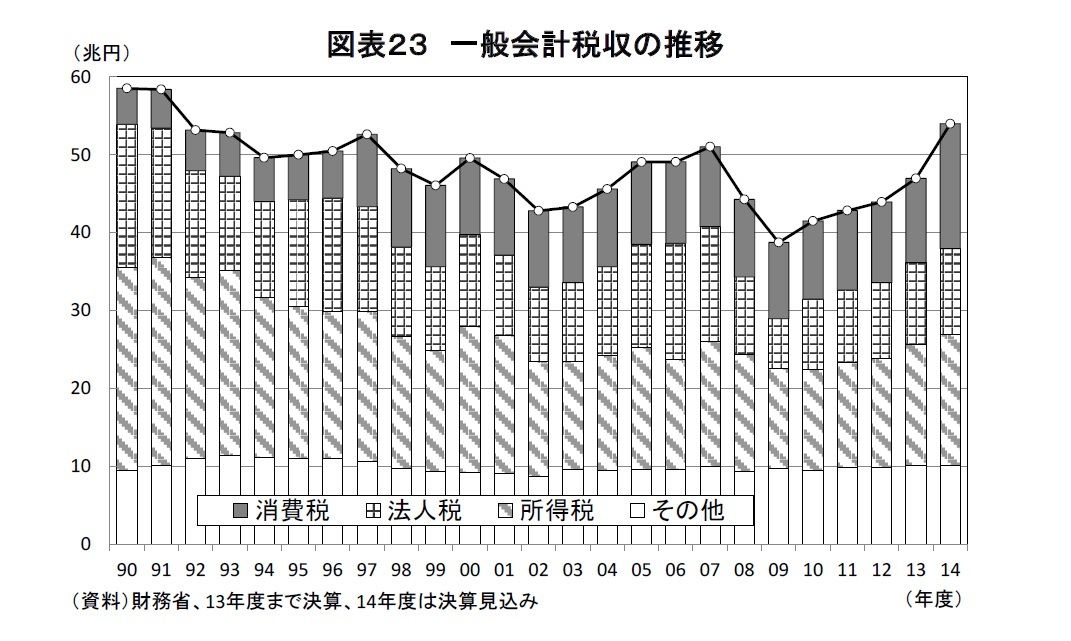

本稿では、消費税率引き上げによる日本経済への影響を様々な角度から検証した。総じてみれば、実質GDP成長率や鉱工業生産に代表される景気は前回の消費税率引き上げ時の1997年度、あるいは事前の見通しを大きく下回った。しかし、景気が急速に落ち込む中でも雇用情勢は改善傾向を続け、企業収益も堅調を維持したため、景気が総崩れとなることは回避された。また、税収は企業収益の堅調や株式市場の活況などから大幅に増加し、当初見込みからも大幅に上振れた。その意味では消費税率引き上げの重要な目的である財政再建に向けて一定の成果を上げたという評価はできる。しかし、その一方で消費税率引き上げによって家計部門は想定以上の大きな痛手を受けたことも見逃せない事実である。2015年の春闘では前年を上回る賃上げが実現したため、消費税率引き上げに伴う物価上昇の影響が一巡する2015年度入り後には実質賃金が大幅に上昇することが期待されていたが、直近(2015年5月)の実質賃金は前年比0.0%と消費税率引き上げ後に急速に落ち込んだ2014年度入り後と同水準にとどまっている(図表25)。この結果、個人消費の水準も依然として消費税率引き上げ前を大きく下回ったままとなっている。

消費税率は2017年4月に8%から10%に引き上げられることが決まっている。次回の増税に際しては、家計部門への悪影響をいかにして軽微なものにとどめるかが重要な視点と考えられる。まずは、2014年度に始まった賃上げが裾野の広がりを伴いながらどれだけ加速するかが鍵となるだろう。2014年度は名目賃金の伸びが緩やかにとどまる中で前回を上回る幅の税率引き上げを実施したため、実質賃金は大きく減少してしまった。次回の増税までに税率引き上げによる物価上昇を吸収できる程度まで賃金上昇率を高めておくことが必要だろう。幸いにも、企業収益は消費増税にもかかわらず堅調を維持しているため賃上げの余力は十分にある状態が続いている。再増税までに残された2年弱の間に企業部門から家計部門への波及がさらに本格化することが期待される。

また、賃金上昇以外にも家計の負担を緩和するための何らかの措置が必要となるだろう。2014年度の増税時にも臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金など一定の給付措置がとられたが、数千億円規模にとどまっており、約8兆円という家計の負担増に比べれば極めて小粒で、個人消費の悪化を食い止めることはできなかった。

また、消費税率引き上げ時には年金生活者への配慮も必要だろう。2014年度の年金額は前年度の低い物価上昇率が用いられたことに加え、特例水準の解消(▲1.0%)が実施されたことから▲0.7%の引き下げとなったが、2014年度は消費税率引き上げもあって消費者物価上昇率が3%近く上がったため、実質ベースでは4%近いマイナスとなった。勤労者世帯以上に年金生活者の実質所得が大きく目減りしてしまったことが、個人消費の落ち込みを一段と大きなものにした可能性が高い。年金改定額は前年の消費者物価上昇率などをもとに当年度の支給額を決める仕組みとなっているが、消費税率が引き上げられる年度に限って税率引き上げ分の物価上昇率を当年度の年金支給額に反映させるといった措置を検討する余地もあるのではないか。

次回の消費税率引き上げまでに残された時間はそれほど多くない。今回の増税によって明らかとなった問題点を整理したうえで、財政再建と景気回復を両立させるための方策についての議論を深めることが求められる。

また、賃金上昇以外にも家計の負担を緩和するための何らかの措置が必要となるだろう。2014年度の増税時にも臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金など一定の給付措置がとられたが、数千億円規模にとどまっており、約8兆円という家計の負担増に比べれば極めて小粒で、個人消費の悪化を食い止めることはできなかった。

また、消費税率引き上げ時には年金生活者への配慮も必要だろう。2014年度の年金額は前年度の低い物価上昇率が用いられたことに加え、特例水準の解消(▲1.0%)が実施されたことから▲0.7%の引き下げとなったが、2014年度は消費税率引き上げもあって消費者物価上昇率が3%近く上がったため、実質ベースでは4%近いマイナスとなった。勤労者世帯以上に年金生活者の実質所得が大きく目減りしてしまったことが、個人消費の落ち込みを一段と大きなものにした可能性が高い。年金改定額は前年の消費者物価上昇率などをもとに当年度の支給額を決める仕組みとなっているが、消費税率が引き上げられる年度に限って税率引き上げ分の物価上昇率を当年度の年金支給額に反映させるといった措置を検討する余地もあるのではないか。

次回の消費税率引き上げまでに残された時間はそれほど多くない。今回の増税によって明らかとなった問題点を整理したうえで、財政再建と景気回復を両立させるための方策についての議論を深めることが求められる。

(2016年07月07日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費税率引き上げの総決算-景気は想定外の悪化も、企業収益、税収は好調】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費税率引き上げの総決算-景気は想定外の悪化も、企業収益、税収は好調のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!