- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- ターゲット・ボラティリティー戦略の可能性

2016年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

株式市場のボラティリティー(リスク)は一定ではなく、定期的に変化している。年金運用でボラティリティーを管理しない場合、ファンドのリスクの水準は、市場でのボラティリティーの変化に連動する。また、ボラティリティーと株価の方向性には一定の関係があると言われている。株価が下落する際には、ボラティリティーの上昇を伴うことが多く、逆に、株価の上昇時は、ボラティリティーが低下する傾向があるとされる。

近年、ボラティリティーの水準を一定に保つ運用手法が注目されている。市場におけるボラティリティーが上昇した際には、ファンドの株式配分を下げることで、ファンドのリスクが高まらないようにする。また、ボラティリティーの上昇により予想される株価下落の影響をある程度避けようする運用手法である。一方、市場におけるボラティリティーが低下した際には、ファンドの株式配分を上げ、リスク水準を保つとともに、予想される株価の上昇が享受できるようにする。

そこで、このような運用手法が最近の日本市場で上手く機能したのか、検証してみた。15%のボラティリティー(リスク)をターゲットとする株式運用を考える。株式のパッシブ運用よりリスクが低い安定運用である。ボラティリティーの予測には、EGARCH(1,1)モデルを利用した。これは、ヒストリカル・ボラティリティーよりも先行性があると言われている。予測ボラティリティーが高まった場合には株式配分を下げ、逆に低まった場合には株式配分を上げて、ファンドのリスクが15%になるように調整する。

分析は2007年1月~2016年5月までの日次の日経平均株価データを利用した。巻末図表9はこの間の株価の動きである。2008年には金融危機があり株価は大きく下落した。その後、一定水準を維持し、2013年以降ではアベノミクスにより株価は大きく上昇している。

近年、ボラティリティーの水準を一定に保つ運用手法が注目されている。市場におけるボラティリティーが上昇した際には、ファンドの株式配分を下げることで、ファンドのリスクが高まらないようにする。また、ボラティリティーの上昇により予想される株価下落の影響をある程度避けようする運用手法である。一方、市場におけるボラティリティーが低下した際には、ファンドの株式配分を上げ、リスク水準を保つとともに、予想される株価の上昇が享受できるようにする。

そこで、このような運用手法が最近の日本市場で上手く機能したのか、検証してみた。15%のボラティリティー(リスク)をターゲットとする株式運用を考える。株式のパッシブ運用よりリスクが低い安定運用である。ボラティリティーの予測には、EGARCH(1,1)モデルを利用した。これは、ヒストリカル・ボラティリティーよりも先行性があると言われている。予測ボラティリティーが高まった場合には株式配分を下げ、逆に低まった場合には株式配分を上げて、ファンドのリスクが15%になるように調整する。

分析は2007年1月~2016年5月までの日次の日経平均株価データを利用した。巻末図表9はこの間の株価の動きである。2008年には金融危機があり株価は大きく下落した。その後、一定水準を維持し、2013年以降ではアベノミクスにより株価は大きく上昇している。

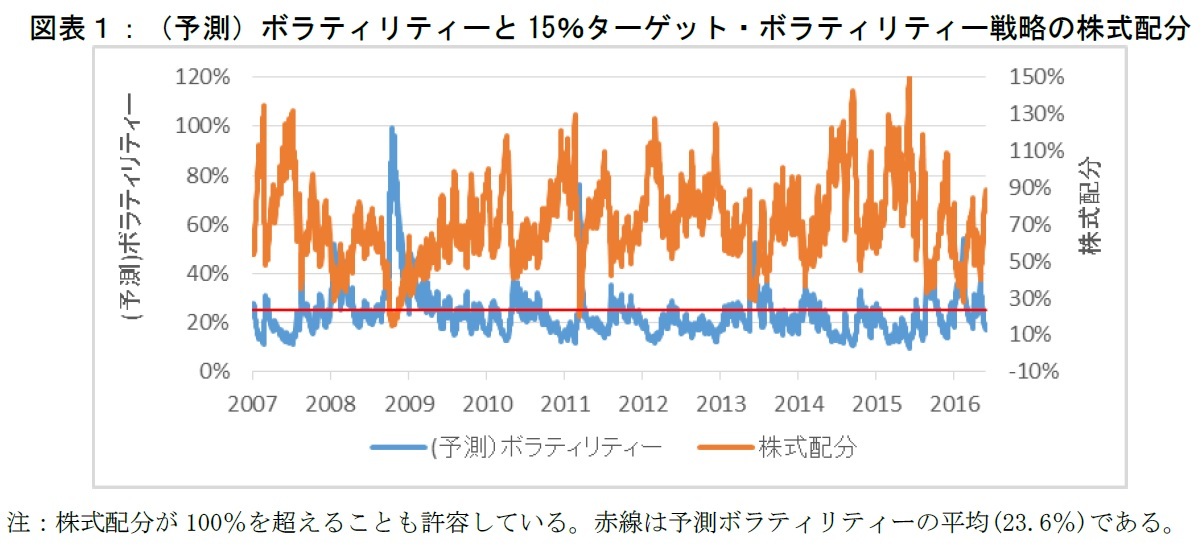

図表1は、ボラティリティーの推計結果(青線)と、15%ターゲット・ボラティリティー戦略(15%TV戦略)の株式配分(オレンジ線)である。ボラティリティーが上昇した際には、株式配分が低下し、ファンドのリスク水準を管理していることがわかる。

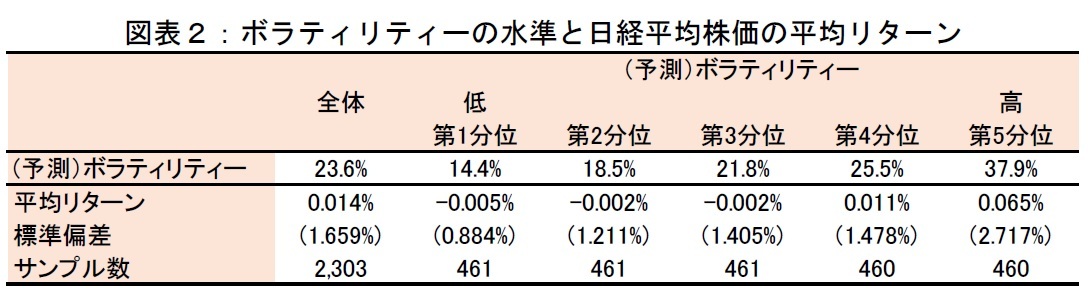

図表2は、ボラティリティーと株式リターンの関係である。ボラティリティーが上昇する際に、株価が下落する傾向があるか確認する。予測ボラティリティーを低~高まで5つのグループに分け、日経平均株価の日次平均リターンを算出した。ボラティリティーが低い方の平均リターンがマイナス、高い方がプラスであり、当初の予測とは逆の傾向であった。実際には、この5つのグループの平均リターンには統計学的に有意な違いがなかった。

図表2は、ボラティリティーと株式リターンの関係である。ボラティリティーが上昇する際に、株価が下落する傾向があるか確認する。予測ボラティリティーを低~高まで5つのグループに分け、日経平均株価の日次平均リターンを算出した。ボラティリティーが低い方の平均リターンがマイナス、高い方がプラスであり、当初の予測とは逆の傾向であった。実際には、この5つのグループの平均リターンには統計学的に有意な違いがなかった。

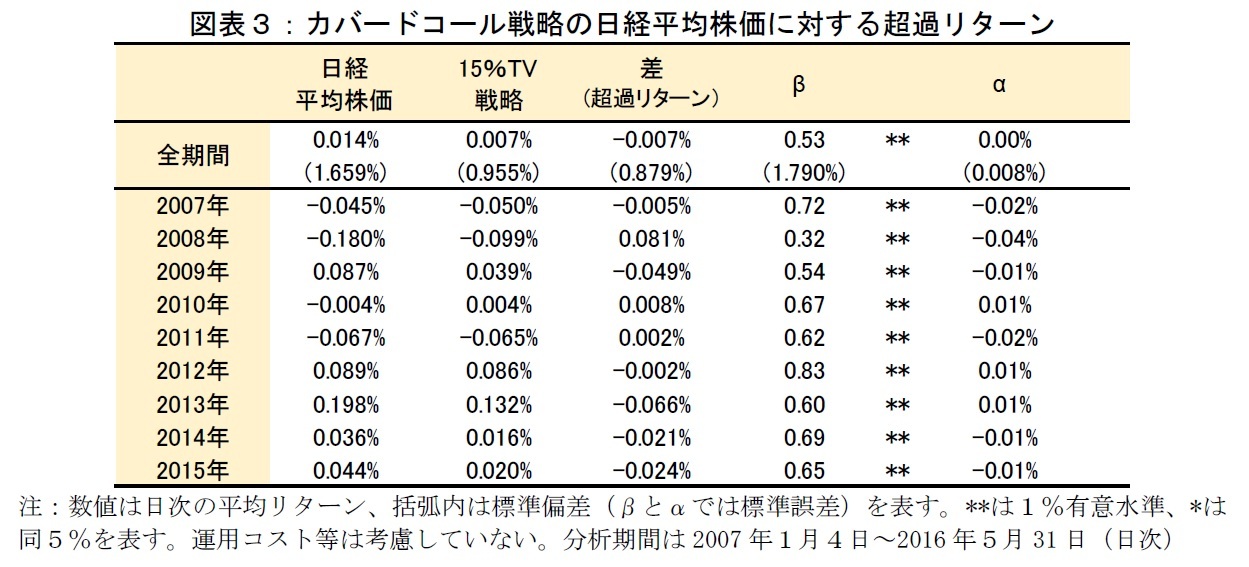

このような環境の中、図表3は15%TV戦略の平均リターンを推計したものである。金利、配当、運用コストはないものと仮定した。全期間を見ると、15%TV戦略のβは0.53であり、日経平均株価のリスクよりも低い。そのため、15%TV戦略の平均リターンは0.007%と日経平均株価を下回っている。αは有意ではなかった。各年の結果を見ると、2008年の金融危機の際には、株式配分が低い分、下方リスクが回避できたと言えよう(巻末の図表9も参照)。一方、2013~2015年の株価上昇時には、超過リターンはマイナスであり、株価の上昇についていけなかったことがわかる。αはどの期間でも有意ではなかった。このように、ターゲット・ボラティリティー戦略は注目されているが、分析期間中ではその効果は十分には発揮されていない。ボラティリティーと株価の関係が、当初の予測通りではなかったことも要因であろう。

* Hocquard A. S. Ng, and N. Papageorgiou (2013) “A Constant-Volatility Framework for Managing Tail Risk,” Journal of Portfolio Management Winter 2013, pp.28-40. を参考にした。

(2016年07月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

北村 智紀

北村 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/12/29 | 公的年金改革があると考える人はNISAやiDeCoに加入するか?-自助努力を進める可能性に関する実証分析 | 北村 智紀 | 基礎研レポート |

| 2017/11/30 | 公的年金の支給開始年齢が引き上げられると考える人は、自分で老後の準備を進めているか? | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

| 2017/09/29 | ねんきん定期便はライフプラン設計を改善するか?-インターネット調査を利用した検証 | 北村 智紀 | 基礎研レター |

| 2017/07/31 | やりくりに余裕がない家計は変動金利を選択する傾向がある~家計の住宅ローン金利の決定要因分析~ | 北村 智紀 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ターゲット・ボラティリティー戦略の可能性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ターゲット・ボラティリティー戦略の可能性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!