- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- マイナス金利下におけるイールドカーブの落ち着きどころ

2016年05月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

国内債券マーケットの代表的なベンチマークであるNOMURA-BPI総合(平均残存年数約9.1年)の最終利回りは、3月からマイナスを付けるようになった。これは、国内債券マーケット全体の平均金利がマイナスになり、大部分の国内債券はマイナス金利になったことを意味する。マイナス金利の影響は国内債券マーケットに広く浸透し、その影響は日増しに大きくなってきている。

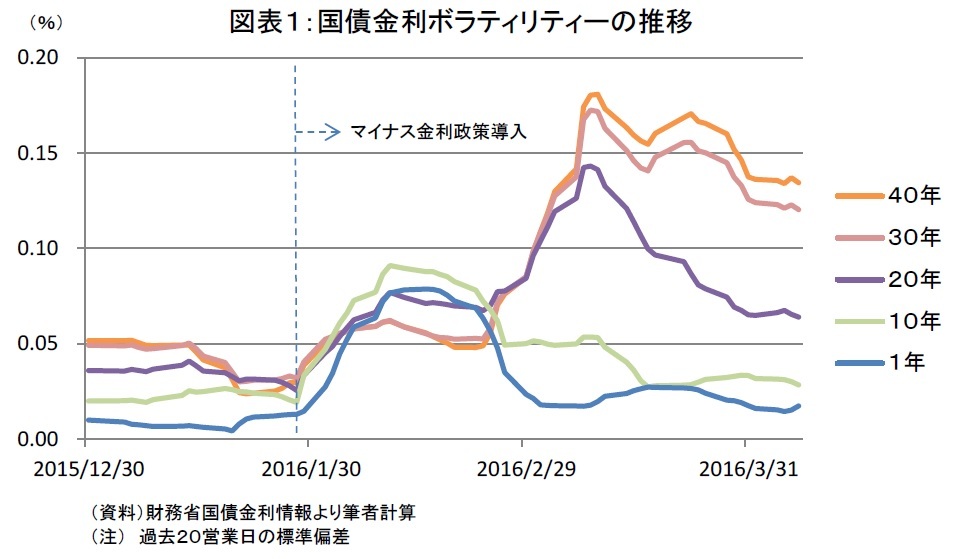

国内債券は長期の運用が必要な投資家(保険・年金基金など)にとって、安定資産としてポートフォリオの中核を占めてきた。しかし、マイナス金利の債券を償還まで保有すると、マイナス利回りが確定する。リスクは抑制したいが、リターンがマイナスになるのであれば投資する意味がない。長期の投資家にとってマイナス金利のマーケットに参加することは難しくなっている。マイナス金利のマーケットに参加できる投資家は限られている。マイナス金利で購入しても更に低い金利で日銀が購入してくれることを期待して短期売買を繰り返す投資家、担保として必要最低限の国債を確保しておきたい金融機関、マイナスで推移している欧州金利水準との比較や通貨スワップなどを利用して一定の利鞘を稼ぐことができる海外の投資家、などが参加していると考えられるが、参加者が少なくなれば、ボラティリティーは高くなりやすい。マイナス金利政策導入後のボラティリティー(図表1)は、急激に上昇している。

国内債券は長期の運用が必要な投資家(保険・年金基金など)にとって、安定資産としてポートフォリオの中核を占めてきた。しかし、マイナス金利の債券を償還まで保有すると、マイナス利回りが確定する。リスクは抑制したいが、リターンがマイナスになるのであれば投資する意味がない。長期の投資家にとってマイナス金利のマーケットに参加することは難しくなっている。マイナス金利のマーケットに参加できる投資家は限られている。マイナス金利で購入しても更に低い金利で日銀が購入してくれることを期待して短期売買を繰り返す投資家、担保として必要最低限の国債を確保しておきたい金融機関、マイナスで推移している欧州金利水準との比較や通貨スワップなどを利用して一定の利鞘を稼ぐことができる海外の投資家、などが参加していると考えられるが、参加者が少なくなれば、ボラティリティーは高くなりやすい。マイナス金利政策導入後のボラティリティー(図表1)は、急激に上昇している。

マイナス金利政策導入後のボラティリティーには一定の特徴がある。主な年限別に見ると、ボラティリティーのピークが、大きく2つに分かれる。最初のピークは10年以下のゾーンで、マイナス金利政策導入後間もない2月上旬にピークが来る。2番目のピークは20年以上のゾーンで、最初のピークより1ヶ月程度遅れた3月上旬になる。また、ピーク時のボラティリティーの高さも10年以下のゾーンはほぼ同水準であるが、20年以上のゾーンはそれより高く、その中でもより長い年限のボラティリティーが高いピークを付けている。

更に、ボラティリティーがピークアウトして落ち着く水準であるが、10年以下のゾーンでは、短期(1年)は2月末ごろ、長期(10年)は3月中旬となり、ピーク時期が同じでもより長期の方が落ち着くまでに時間がかかっている。そして、ピークアウト後のボラティリティー水準は全ての年限でマイナス金利導入前よりも高くなっており、マイナス金利により参加者が限られ、ボラティリティーが高くなりやすい状況が続いていることが分かる。20年以上のボラティリティーもピークを過ぎているが、まだ落ち着いた水準には達していない。そして、ここでもやはり年限のより長い金利の方がボラティリティーは高く、安定するまでにより時間がかかると考えられる。

更に、ボラティリティーがピークアウトして落ち着く水準であるが、10年以下のゾーンでは、短期(1年)は2月末ごろ、長期(10年)は3月中旬となり、ピーク時期が同じでもより長期の方が落ち着くまでに時間がかかっている。そして、ピークアウト後のボラティリティー水準は全ての年限でマイナス金利導入前よりも高くなっており、マイナス金利により参加者が限られ、ボラティリティーが高くなりやすい状況が続いていることが分かる。20年以上のボラティリティーもピークを過ぎているが、まだ落ち着いた水準には達していない。そして、ここでもやはり年限のより長い金利の方がボラティリティーは高く、安定するまでにより時間がかかると考えられる。

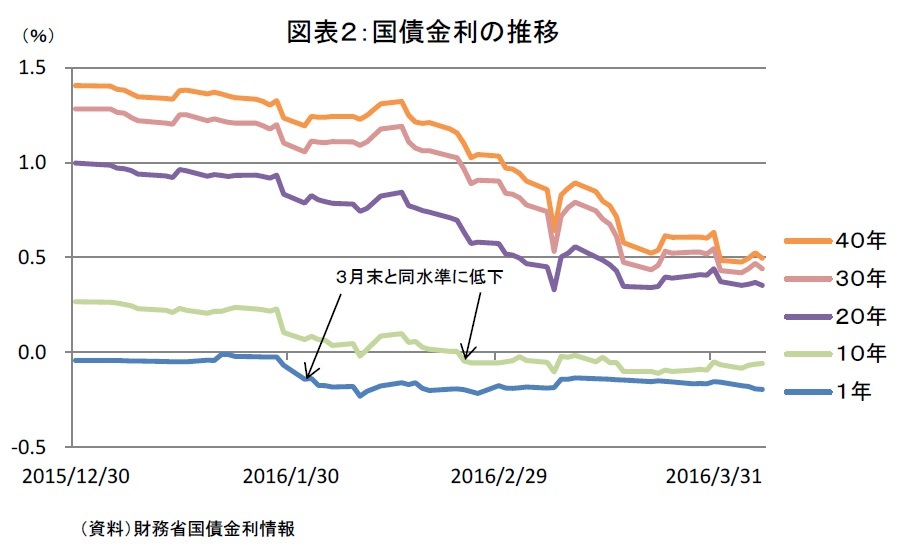

金利の推移(図表2)を見ていくと、短期(1年)金利は2月上旬に直近とほぼ同じ金利水準を付け、その後は安定して推移している。長期(10年)金利は2月下旬に直近とほぼ同じ金利水準を付け、その後は安定して推移している。いずれもボラティリティーが安定する約20営業日前のことで、ボラティリティー計測期間と一致する。つまり、ボラティリティー安定後は金利水準も安定していることになる。

超長期(20年)金利は直近と同じ金利水準がしばらく続いており、安定しつつあるようにも見えるが、ボラティリティーの水準がマイナス金利政策導入前の2.6倍と、短期(1.4倍)、長期(1.7倍)を大幅に上回っており、まだ安定した状態になっているとは言えないだろう。同様に、超長期(30年)のボラティリティー水準はマイナス金利政策導入前の3.9倍、超長期(40年)は4.7倍と更に高くなっていて、安定するにはもうしばらく時間がかかりそうである。超長期ゾーンは今後も金利水準が変化する可能性が高い。

10年以下はマイナス金利になっており、20年以上はプラス金利のため、ボラティリティーのみで金利水準の落ち着きどころを判断することはできないが、一つの指標として見ることは可能ではないだろうか。今後、追加緩和によりマイナス金利幅が拡大されれば、イールドカーブはまた次の段階へ変化する。その場合はマイナス金利になる債券が更に増加し、参加者は更に少なくなると考えられる。そのため、ボラティリティーは今後もより注意深く見ていかなければならないだろう。

超長期(20年)金利は直近と同じ金利水準がしばらく続いており、安定しつつあるようにも見えるが、ボラティリティーの水準がマイナス金利政策導入前の2.6倍と、短期(1.4倍)、長期(1.7倍)を大幅に上回っており、まだ安定した状態になっているとは言えないだろう。同様に、超長期(30年)のボラティリティー水準はマイナス金利政策導入前の3.9倍、超長期(40年)は4.7倍と更に高くなっていて、安定するにはもうしばらく時間がかかりそうである。超長期ゾーンは今後も金利水準が変化する可能性が高い。

10年以下はマイナス金利になっており、20年以上はプラス金利のため、ボラティリティーのみで金利水準の落ち着きどころを判断することはできないが、一つの指標として見ることは可能ではないだろうか。今後、追加緩和によりマイナス金利幅が拡大されれば、イールドカーブはまた次の段階へ変化する。その場合はマイナス金利になる債券が更に増加し、参加者は更に少なくなると考えられる。そのため、ボラティリティーは今後もより注意深く見ていかなければならないだろう。

(2016年05月09日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

千田 英明

千田 英明のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/03/07 | マイナス金利下における国内債券運用 | 千田 英明 | 基礎研レポート |

| 2016/11/04 | マイナス金利で見直される個人向け国債 | 千田 英明 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2016/10/17 | 収穫の秋、運用では種まきの秋 | 千田 英明 | 研究員の眼 |

| 2016/06/28 | マイナス金利下でも長期投資でプラス利回りへの道が見えてくる~RMBS投資とは~ | 千田 英明 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マイナス金利下におけるイールドカーブの落ち着きどころ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マイナス金利下におけるイールドカーブの落ち着きどころのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!