- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- ドイツの医療保険制度(3)―公的医療保険と民間医療保険の課題と役割分担及び日本の医療保険制度への示唆-

2016年04月18日

ドイツの医療保険制度(3)―公的医療保険と民間医療保険の課題と役割分担及び日本の医療保険制度への示唆-

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4|公的医療保険と民間医療保険の役割分担

(1)公的医療保険と民間医療保険の重複・競合分野の拡大

ドイツにおいては、最近の医療保険制度の改革により、公的医療保険と民間医療保険の果たしている役割・機能が重複する部分が増えて、両者の競争分野が広がってきている。これに伴い、公的医療保険及び民間医療保険それぞれの分野における特徴が一部共有化されるようになってきている。

具体的には、公的医療保険においては、1)リスク構造調整の考え方の精緻化が進むことで、民間医療保険と同様の原理に基づいた収支管理が行われる形になってきているとともに、2)選択タリフ等を通じて、幅広い給付やサービスの選択肢を与えることで、民間医療保険と同様の補完機能の提供が可能な形になってきている。

一方で、民間医療保険においては、代替機能の拡大に伴い、民間医療保険の価格・引受原理に反するような「基本タリフ」という商品の提供も余儀なくされてきている。

(2)民間医療保険の原理へのシフトを通じた効率化とサービス提供の質の向上

今後、ドイツの医療保険制度における公的と民間の役割分担がどのようになっていくのかという点については、政治動向にも関係して不透明な部分も多いが、「全国民が必要とする最低限の医療保障」については、民間が代替する場合も含めて、現行の公的医療保険の原理に基づいて運営されていくことは変わらないものと考えられる。一方で、「それを上回る医療保障」については、その必要性を国民の判断に委ねるとともに、その運営については民間医療保険の原理も尊重する中で、競争原理を働かせていくことで、「効率化とサービス提供の質の向上」を目指していく方向性が考えられる。

なお、その結果として、民間医療保険へのシフトが起こっていく場合には、結果として、国の医療費支出の削減に繋がることになるかもしれないが、一方で民間医療保険を通じた医療費支出と合わせた国全体の医療費総額はむしろ増加していくことも想定される。ただし、それはそれで、新たなニーズの掘り起こし等を通じて、新たな価値を創造していくことに貢献することになることから、意味のあることであると考えられる。

いずれにしても、公的と民間の原理で行われる制度の間の線引き等がどのような形で行われていくのかについては、国全体の医療の需要・供給及び財政面での制約等も考慮しながら、決定されていくことになるものと思われる。

(1)公的医療保険と民間医療保険の重複・競合分野の拡大

ドイツにおいては、最近の医療保険制度の改革により、公的医療保険と民間医療保険の果たしている役割・機能が重複する部分が増えて、両者の競争分野が広がってきている。これに伴い、公的医療保険及び民間医療保険それぞれの分野における特徴が一部共有化されるようになってきている。

具体的には、公的医療保険においては、1)リスク構造調整の考え方の精緻化が進むことで、民間医療保険と同様の原理に基づいた収支管理が行われる形になってきているとともに、2)選択タリフ等を通じて、幅広い給付やサービスの選択肢を与えることで、民間医療保険と同様の補完機能の提供が可能な形になってきている。

一方で、民間医療保険においては、代替機能の拡大に伴い、民間医療保険の価格・引受原理に反するような「基本タリフ」という商品の提供も余儀なくされてきている。

(2)民間医療保険の原理へのシフトを通じた効率化とサービス提供の質の向上

今後、ドイツの医療保険制度における公的と民間の役割分担がどのようになっていくのかという点については、政治動向にも関係して不透明な部分も多いが、「全国民が必要とする最低限の医療保障」については、民間が代替する場合も含めて、現行の公的医療保険の原理に基づいて運営されていくことは変わらないものと考えられる。一方で、「それを上回る医療保障」については、その必要性を国民の判断に委ねるとともに、その運営については民間医療保険の原理も尊重する中で、競争原理を働かせていくことで、「効率化とサービス提供の質の向上」を目指していく方向性が考えられる。

なお、その結果として、民間医療保険へのシフトが起こっていく場合には、結果として、国の医療費支出の削減に繋がることになるかもしれないが、一方で民間医療保険を通じた医療費支出と合わせた国全体の医療費総額はむしろ増加していくことも想定される。ただし、それはそれで、新たなニーズの掘り起こし等を通じて、新たな価値を創造していくことに貢献することになることから、意味のあることであると考えられる。

いずれにしても、公的と民間の原理で行われる制度の間の線引き等がどのような形で行われていくのかについては、国全体の医療の需要・供給及び財政面での制約等も考慮しながら、決定されていくことになるものと思われる。

3―ドイツと日本の医療を巡る全体的な状況

ここまでのレポートで、ドイツにおける公的医療保険と民間医療保険の現状及び課題について、報告してきた。ここでは、こうした医療保険制度の結果としての医療費支出の状況や医療環境の実態に関するデータを、日本との比較の中で紹介しておく。

まずは、両者の数字を比較する上では、ドイツの医療保険制度が、公的が主で民間が一部を代替する制度になっているのに対して、日本の医療保険制度においては、民間はあくまでも補完・補足機能にとどまっているという差異がある点を、改めて認識しておく必要がある。

1|医療費支出額の状況

(1)ドイツの状況

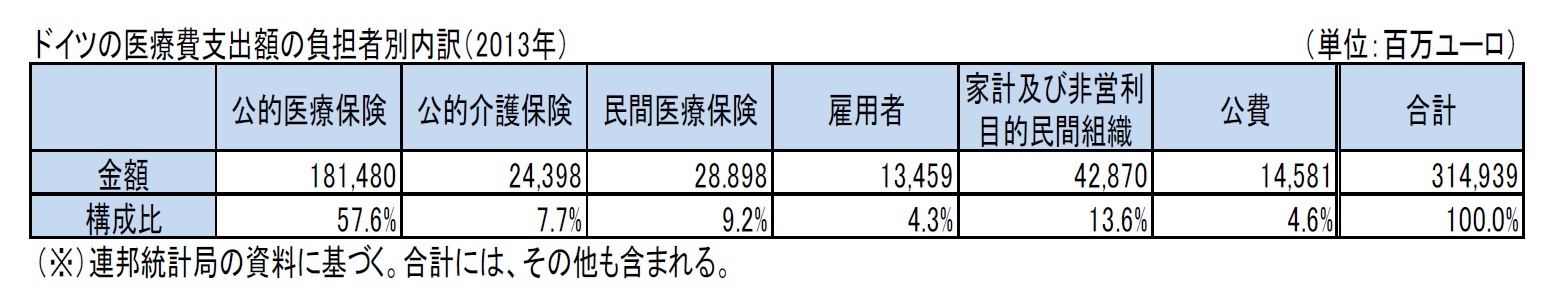

2013年におけるドイツの医療費支出額は、連邦統計局(Destatis:Statistisches Bundesamt:Federal Office of Statistics)の資料によれば、314,939百万ユーロで、対前年4.0%の増加となっている。

その負担者別の内訳は、公的医療保険181,480百万ユーロ(構成比は57.6%、以下同様)、公的介護保険24,398百万ユーロ(7.7%)、民間医療保険28,898百万ユーロ(9.2%)、雇用者13,459百万ユーロ(4.3%)、家計及び非営利目的民間組織42,870百万ユーロ(13.6%)、公費14,581百万ユーロ(4.6%)等となっている。なお、家計の中に自己負担が含まれている。

まずは、両者の数字を比較する上では、ドイツの医療保険制度が、公的が主で民間が一部を代替する制度になっているのに対して、日本の医療保険制度においては、民間はあくまでも補完・補足機能にとどまっているという差異がある点を、改めて認識しておく必要がある。

1|医療費支出額の状況

(1)ドイツの状況

2013年におけるドイツの医療費支出額は、連邦統計局(Destatis:Statistisches Bundesamt:Federal Office of Statistics)の資料によれば、314,939百万ユーロで、対前年4.0%の増加となっている。

その負担者別の内訳は、公的医療保険181,480百万ユーロ(構成比は57.6%、以下同様)、公的介護保険24,398百万ユーロ(7.7%)、民間医療保険28,898百万ユーロ(9.2%)、雇用者13,459百万ユーロ(4.3%)、家計及び非営利目的民間組織42,870百万ユーロ(13.6%)、公費14,581百万ユーロ(4.6%)等となっている。なお、家計の中に自己負担が含まれている。

(3)ドイツと日本の比較

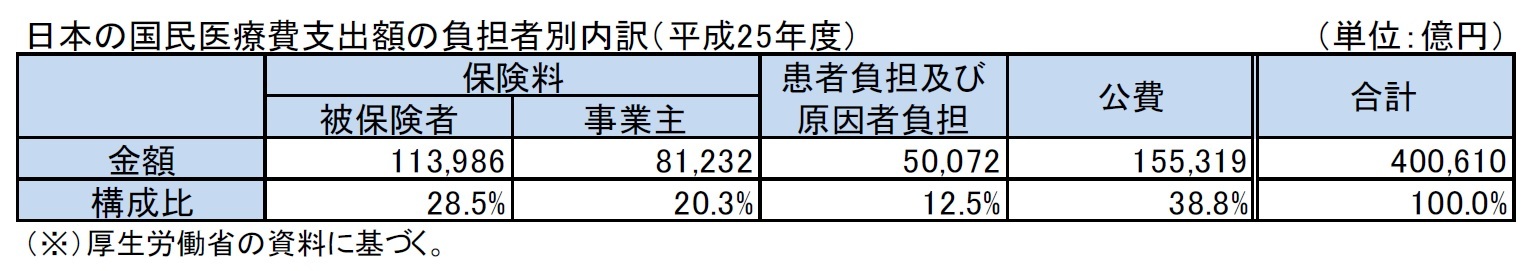

ドイツと日本の医療費支出の負担状況を比較すると、以下の通りとなる。

1)ドイツは日本と比べて、公費の負担割合が圧倒的に低い。即ち、ドイツでは基本的に保険料で財源が賄われる形になっているが、日本は保険料に加えて、税金による公費負担が極めて高いものになっている。ただし、ドイツの医療保険料率は15%程度であり、日本の健康保険料率が(制度や保険者によっても異なるが)平均すれば10%未満であることに比べて高い水準にある。

(※)なお、諸外国の公的医療保険の財源については、英国やカナダのように税を主財源としている国と、ドイツやオランダのように保険料を主財源としている国があるが、日本は税と保険料の両方を主財源としている独自の国となっている。

2)自己負担部分は、ドイツも日本も医療費支出額のほぼ13%前後で同水準にある。

3)ドイツでは、民間医療保険が公的医療保険の一部を代替していることから、民間医療保険からの給付の割合が高いものとなっているが、日本においては、民間医療保険の果たしている役割はドイツに比べて限定的なものにとどまっている。

2|医療に関する基礎データ

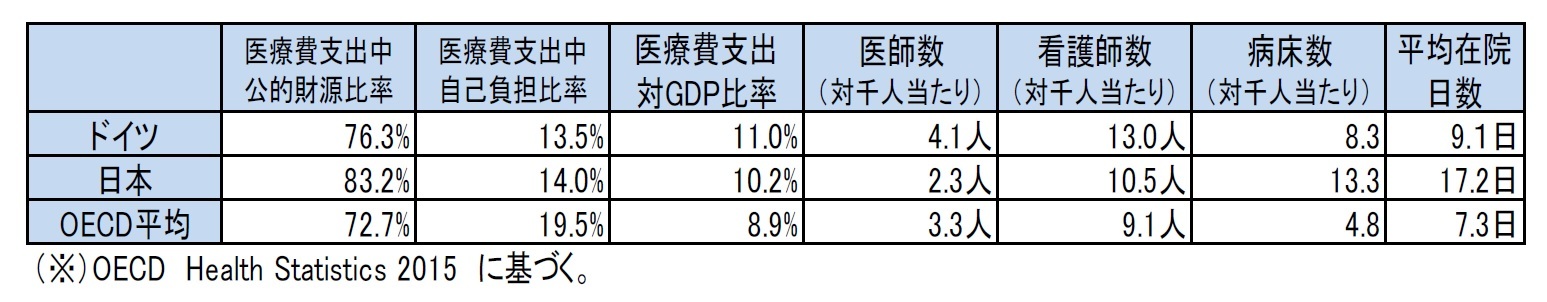

OECD(経済協力開発機構)の2013年ベースの数値3によると、以下の図表の通りとなっている。

まずは、1|で述べた医療費支出の負担者別内訳では、ドイツも日本もOECD平均に比べて、公的財源比率が高く、自己負担比率が低くなっている。日本の公的財源比率はOECD平均に比べて、かなり高い水準にある。

ドイツと日本の比較では、医療費支出の対GDP比率はドイツが高く、医師数(対千人当たり)及び看護師数(対千人当たり)もドイツが多くなっている。一方で、病床数(千人当たり)はドイツが日本の6割程度、平均在院日数はドイツが日本の半分程度となっている。

ただし、ドイツも、全ての数値でOECD平均を上回っており、さらなる効率化を目指していかなければならない状況にある、と認識されている。

ドイツと日本の医療費支出の負担状況を比較すると、以下の通りとなる。

1)ドイツは日本と比べて、公費の負担割合が圧倒的に低い。即ち、ドイツでは基本的に保険料で財源が賄われる形になっているが、日本は保険料に加えて、税金による公費負担が極めて高いものになっている。ただし、ドイツの医療保険料率は15%程度であり、日本の健康保険料率が(制度や保険者によっても異なるが)平均すれば10%未満であることに比べて高い水準にある。

(※)なお、諸外国の公的医療保険の財源については、英国やカナダのように税を主財源としている国と、ドイツやオランダのように保険料を主財源としている国があるが、日本は税と保険料の両方を主財源としている独自の国となっている。

2)自己負担部分は、ドイツも日本も医療費支出額のほぼ13%前後で同水準にある。

3)ドイツでは、民間医療保険が公的医療保険の一部を代替していることから、民間医療保険からの給付の割合が高いものとなっているが、日本においては、民間医療保険の果たしている役割はドイツに比べて限定的なものにとどまっている。

2|医療に関する基礎データ

OECD(経済協力開発機構)の2013年ベースの数値3によると、以下の図表の通りとなっている。

まずは、1|で述べた医療費支出の負担者別内訳では、ドイツも日本もOECD平均に比べて、公的財源比率が高く、自己負担比率が低くなっている。日本の公的財源比率はOECD平均に比べて、かなり高い水準にある。

ドイツと日本の比較では、医療費支出の対GDP比率はドイツが高く、医師数(対千人当たり)及び看護師数(対千人当たり)もドイツが多くなっている。一方で、病床数(千人当たり)はドイツが日本の6割程度、平均在院日数はドイツが日本の半分程度となっている。

ただし、ドイツも、全ての数値でOECD平均を上回っており、さらなる効率化を目指していかなければならない状況にある、と認識されている。

3 OECDの医療費には、日本の国民医療費の範囲に加えて、介護費用の一部、民間医療保険からの給付、予防に関わる費用等が含まれている。

(2016年04月18日「基礎研レポート」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/25 | 数字の「49」に関わる各種の話題-49という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろう- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | 数字の「48」に関わる各種の話題-48という数字は、結構いろいろな場面で現れてくるようだ- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/09/02 | 欧州大手保険グループの2025年上期末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック- | 中村 亮一 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月07日

保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 -

2025年10月07日

株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ -

2025年10月07日

投資部門別売買動向(25年9月)~事業法人は52カ月連続買い越し~ -

2025年10月07日

基礎研REPORT(冊子版)10月号[vol.343] -

2025年10月07日

Infocalendar -│まぐろ類漁獲量(2021年)[10月10日はマグロの日]

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ドイツの医療保険制度(3)―公的医療保険と民間医療保険の課題と役割分担及び日本の医療保険制度への示唆-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ドイツの医療保険制度(3)―公的医療保険と民間医療保険の課題と役割分担及び日本の医療保険制度への示唆-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!