- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 「CSRの実践」と「CSVの実現」~「本来のCSR」とCSVの同時性を言い始めた人々~

2016年03月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)社会的課題の解決に向けた2つのアプローチ

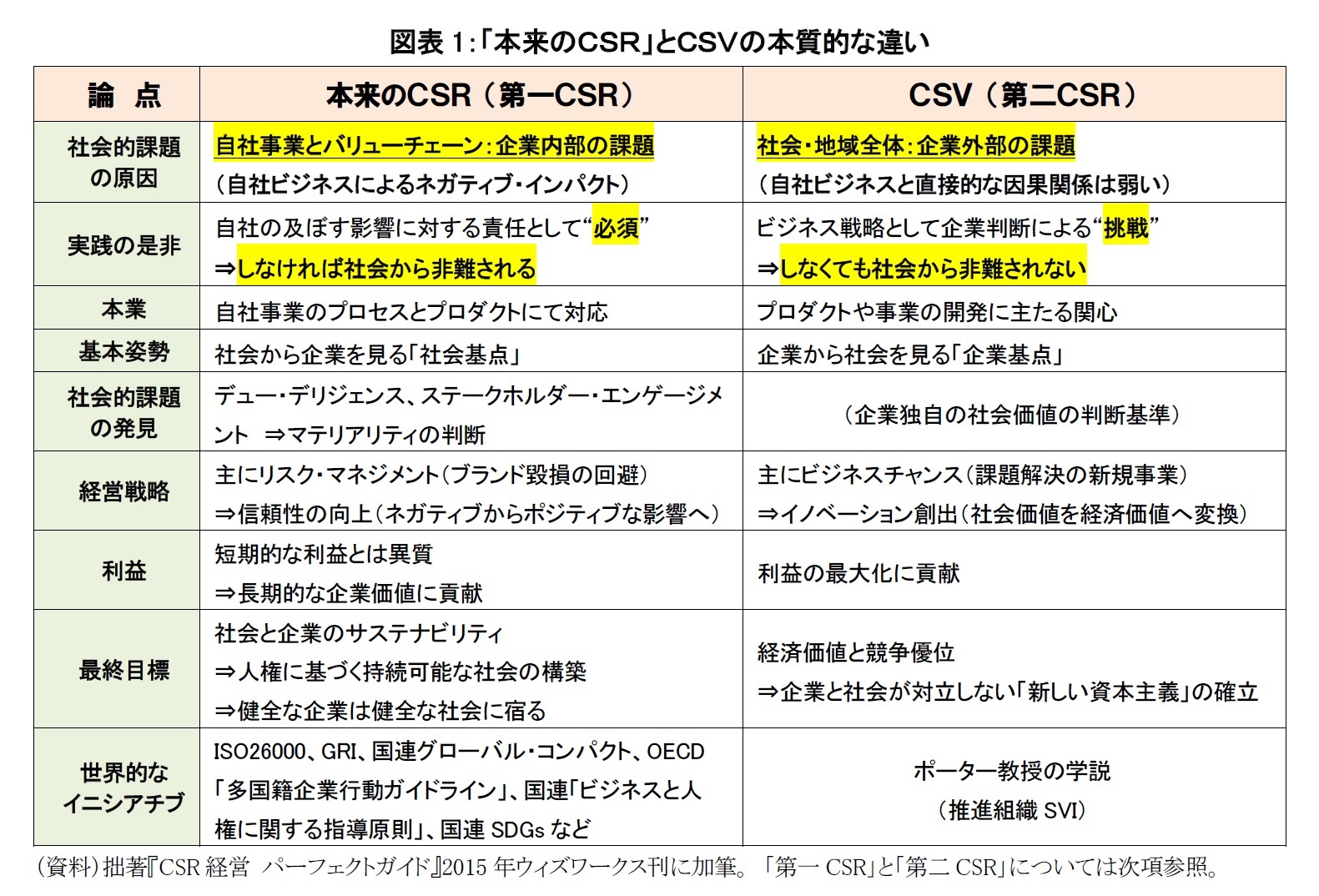

『社会的課題を本業で解決する!』 これは、「本来のCSR」とCSVについて、それぞれが目指すものを端的に説明する表現である。両者は本質的にまったく異なる概念であるにも関わらず、同じ表現となる。なぜであろうか? それは、“社会的課題の原因”と“本業”の認識が根本的に異なるからである。

「本来のCSR」では、自社ビジネスの中に社会的課題の原因が内在すると認識し、それが社会や環境に及ぼす影響に対して、“本業=自社事業のプロセスとプロダクト”において解決する責任があると考える(現実にはプロセスに問題が多い)。これに対して、CSVでは社会全体が抱える課題と自社ビジネスとの因果関係は弱いものの、その社会的課題の解決に大きな収益機会が潜んでいると考え、“本業=自社の強みを活かしたプロダクトや事業の開発”に挑戦するのである。

つまり、「本来のCSR」は、企業自身が原因となっている社会的課題を自ら解決することにより、ステークホルダーの価値向上と持続可能な社会の構築をめざす。CSVは社会全体の課題を解決することにより経済価値を産み出そうとするビジネス戦略である。これらのことを端的に表現すると、以下のようになる。

●「本来のCSR」とは、

自社の意思決定と事業活動が社会や環境に及ぼす影響に対して、「本業(プロセスとプロダクト)」において自ら解決を図ること 〔による定義〕。すなわち、“必須”として実践すべきことである。

●CSVとは、

「ビジネス=本業」として、社会や地域が抱える問題・課題をプロダクト(製品・サービス・事業)の開発・販売により解決を図ること 〔ポーター教授の提唱〕。すなわち、“挑戦”として実現すべきことである。

「本来のCSR」では、自社ビジネスの中に社会的課題の原因が内在すると認識し、それが社会や環境に及ぼす影響に対して、“本業=自社事業のプロセスとプロダクト”において解決する責任があると考える(現実にはプロセスに問題が多い)。これに対して、CSVでは社会全体が抱える課題と自社ビジネスとの因果関係は弱いものの、その社会的課題の解決に大きな収益機会が潜んでいると考え、“本業=自社の強みを活かしたプロダクトや事業の開発”に挑戦するのである。

つまり、「本来のCSR」は、企業自身が原因となっている社会的課題を自ら解決することにより、ステークホルダーの価値向上と持続可能な社会の構築をめざす。CSVは社会全体の課題を解決することにより経済価値を産み出そうとするビジネス戦略である。これらのことを端的に表現すると、以下のようになる。

●「本来のCSR」とは、

自社の意思決定と事業活動が社会や環境に及ぼす影響に対して、「本業(プロセスとプロダクト)」において自ら解決を図ること 〔による定義〕。すなわち、“必須”として実践すべきことである。

●CSVとは、

「ビジネス=本業」として、社会や地域が抱える問題・課題をプロダクト(製品・サービス・事業)の開発・販売により解決を図ること 〔ポーター教授の提唱〕。すなわち、“挑戦”として実現すべきことである。

(2)CSVの登場で鮮明になった「本来のCSR」の姿

(3)「本来のCSR」とCSVは両輪関係

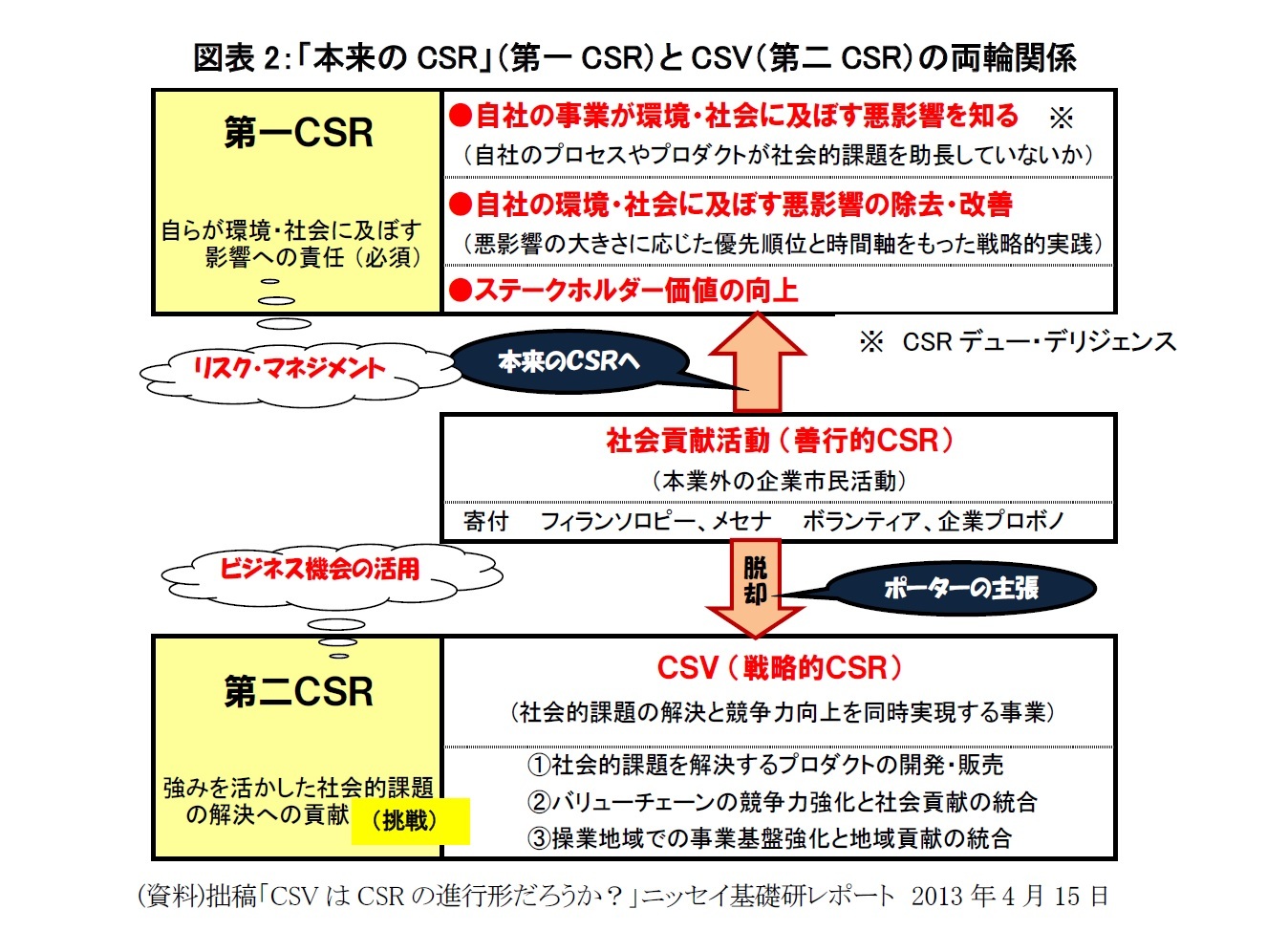

それでは、「本来のCSR」とCSVの位置関係はどのようなものであろうか? それぞれの本質から判断すれば、いかなる企業も「本来のCSR」なくしてCSVはない、と言える。しかしながら、経営学者ドラッカーは、その大著『マネジメント』(4章)の中でCSRをより包括的にとらえ、「社会的責任の問題は、企業にとって2つの領域において生ずる」と明確に述べている。すなわち、

この考え方は、筆者が前項で“社会的課題の原因”の違いとして述べたことと基本的に同じではないか。そこで、前者を「第一CSR」、後者を「第二CSR」と呼ぶことにするが、どちらが欠けても車は動かないという意味で、両者は「両輪関係」にあると言うことができる。

ここで議論になるのが、本業外の「社会貢献」の位置づけである。ポーター教授は、寄付やフィランソロピーなどの米国型社会貢献活動(善行的CSR)では社会イノベーションは起こせないと主張した。筆者も、企業市民的な社会貢献活動について、それ自体は素晴らしいが、従来からCSRではないとの立場をとってきた。

以上のことを模式的に表現したものが図表2である。環境保全に積極的な製造業をイメージすれば、自社工場の操業が原因で、地域環境や地域住民あるいは従業員に悪影響を与えた場合、それを除去し改善するべく誠実に取り組む。これが“責任”であり、「本来のCSR」(第一CSR)となるが、日頃の社会貢献活動を理由に免れる訳ではない。他方、エネルギー効率の良い環境配慮型製品を開発し、消費者に買ってもらうことで、環境保全と企業収益を同時に実現することができる。これはCSV(第二CSR)に他ならない。

- 第一に、自らの活動が社会に対して与える影響から生ずる。

- 第二に、自らの活動とは関わりなく社会全体の問題として生ずる。

- しかし、この2つの社会的責任は、まったく違う性格のものである。

この考え方は、筆者が前項で“社会的課題の原因”の違いとして述べたことと基本的に同じではないか。そこで、前者を「第一CSR」、後者を「第二CSR」と呼ぶことにするが、どちらが欠けても車は動かないという意味で、両者は「両輪関係」にあると言うことができる。

ここで議論になるのが、本業外の「社会貢献」の位置づけである。ポーター教授は、寄付やフィランソロピーなどの米国型社会貢献活動(善行的CSR)では社会イノベーションは起こせないと主張した。筆者も、企業市民的な社会貢献活動について、それ自体は素晴らしいが、従来からCSRではないとの立場をとってきた。

以上のことを模式的に表現したものが図表2である。環境保全に積極的な製造業をイメージすれば、自社工場の操業が原因で、地域環境や地域住民あるいは従業員に悪影響を与えた場合、それを除去し改善するべく誠実に取り組む。これが“責任”であり、「本来のCSR」(第一CSR)となるが、日頃の社会貢献活動を理由に免れる訳ではない。他方、エネルギー効率の良い環境配慮型製品を開発し、消費者に買ってもらうことで、環境保全と企業収益を同時に実現することができる。これはCSV(第二CSR)に他ならない。

(4)「本来のCSR」とCSVの同時性を言い始めた人々

筆者は「本来のCSR」とCSVを両輪関係と表現したが、最近になって両者を統合的に考えようとする人々が現れてきた。代表的な考え方は、以下のとおりである。

●オルタナ編集長の森摂氏は「CSR/CSV」の表記を提唱

両者は最終的には社会的課題の解決と経済的な成果をめざしており、企業内部で完結するのではなく、専門家・大学・NPOなどの企業外部との協働であること、そして「未来の顧客」を増やすことが共通する。そこで、両者の違いをオリンピックに例えて、「CSRはルール、CSVは競技」と表現する。

●伊藤園の笹谷秀光氏は「CSRからCSVへ?」と表現

CSR(ISO26000)は人権・労働・事業慣行・環境・消費者などに網羅的に対処する世界標準であり、国内外で浸透してきている。一方、CSV(ポーター教授)は社会的課題解決と高収益・競争優位の同時実現をめざす米国発の戦略論であり、国内外の経営者に話題となっている。しかし、それぞれ活用局面・次元が異なるため、両方が必要である。そこで、「CSRの進化+CSVの進化⇒両刀使いの経営へ」と表現する。

●一橋大学教授の名和高司氏は「CSV2.0」を提唱

社会の抱える課題を解決することで社会価値と経済価値を両立させるべきとするポーター教授の“CSV思想”を、どのようにして経営に落とし込むか。その実現要件・課題を分析する中で、「CSV2.0」の必要性を指摘する。そのうえで、「志」を大事にする日本的経営理念に基づくCSV戦略「J-CSV」を提唱しており、最終的には持続可能な社会と競争力ある企業経営の両立をめざしていると理解できる。

これまで述べてきたことから、「本来のCSR」とCSVの考え方が対立するのではなく、相互に本質を理解しつつ、本業で社会的課題を解決して持続可能な社会を構築し、かつ企業価値を高めるためには、今後、「CSRの実践」と「CSVの実現」の同時性が必要である。これが、まさに21世紀型の企業経営の姿であろう。

●オルタナ編集長の森摂氏は「CSR/CSV」の表記を提唱

両者は最終的には社会的課題の解決と経済的な成果をめざしており、企業内部で完結するのではなく、専門家・大学・NPOなどの企業外部との協働であること、そして「未来の顧客」を増やすことが共通する。そこで、両者の違いをオリンピックに例えて、「CSRはルール、CSVは競技」と表現する。

●伊藤園の笹谷秀光氏は「CSRからCSVへ?」と表現

CSR(ISO26000)は人権・労働・事業慣行・環境・消費者などに網羅的に対処する世界標準であり、国内外で浸透してきている。一方、CSV(ポーター教授)は社会的課題解決と高収益・競争優位の同時実現をめざす米国発の戦略論であり、国内外の経営者に話題となっている。しかし、それぞれ活用局面・次元が異なるため、両方が必要である。そこで、「CSRの進化+CSVの進化⇒両刀使いの経営へ」と表現する。

●一橋大学教授の名和高司氏は「CSV2.0」を提唱

社会の抱える課題を解決することで社会価値と経済価値を両立させるべきとするポーター教授の“CSV思想”を、どのようにして経営に落とし込むか。その実現要件・課題を分析する中で、「CSV2.0」の必要性を指摘する。そのうえで、「志」を大事にする日本的経営理念に基づくCSV戦略「J-CSV」を提唱しており、最終的には持続可能な社会と競争力ある企業経営の両立をめざしていると理解できる。

これまで述べてきたことから、「本来のCSR」とCSVの考え方が対立するのではなく、相互に本質を理解しつつ、本業で社会的課題を解決して持続可能な社会を構築し、かつ企業価値を高めるためには、今後、「CSRの実践」と「CSVの実現」の同時性が必要である。これが、まさに21世紀型の企業経営の姿であろう。

(2016年03月22日「基礎研レター」)

川村 雅彦

川村 雅彦のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2016/10/21 | ESG投資と統合思考のために-「サステナビリティのメガトレンド」を背景にビジネス・パラダイムの大転換 | 川村 雅彦 | 基礎研レポート |

| 2016/08/05 | 徒歩帰宅訓練、やってみました!-地上踏査でつくる頭の中の“ ナビゲーション・マップ” | 川村 雅彦 | |

| 2016/06/10 | 徒歩帰宅訓練、やってみました !~そうか、そうだったのか! 点と点がつながる地上踏査~ | 川村 雅彦 | 研究員の眼 |

| 2016/04/19 | 「ラストマンになる」という生き方~現代ビジネス版 『言志四録』 ともいうべき語録から~ | 川村 雅彦 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「CSRの実践」と「CSVの実現」~「本来のCSR」とCSVの同時性を言い始めた人々~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「CSRの実践」と「CSVの実現」~「本来のCSR」とCSVの同時性を言い始めた人々~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!