- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- フランスにおける少子化社会脱却への道程の段階的考察-出生率2.0を早期達成したフランスの少子化対策を日本に活かすことは出来るのか-

フランスにおける少子化社会脱却への道程の段階的考察-出生率2.0を早期達成したフランスの少子化対策を日本に活かすことは出来るのか-

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

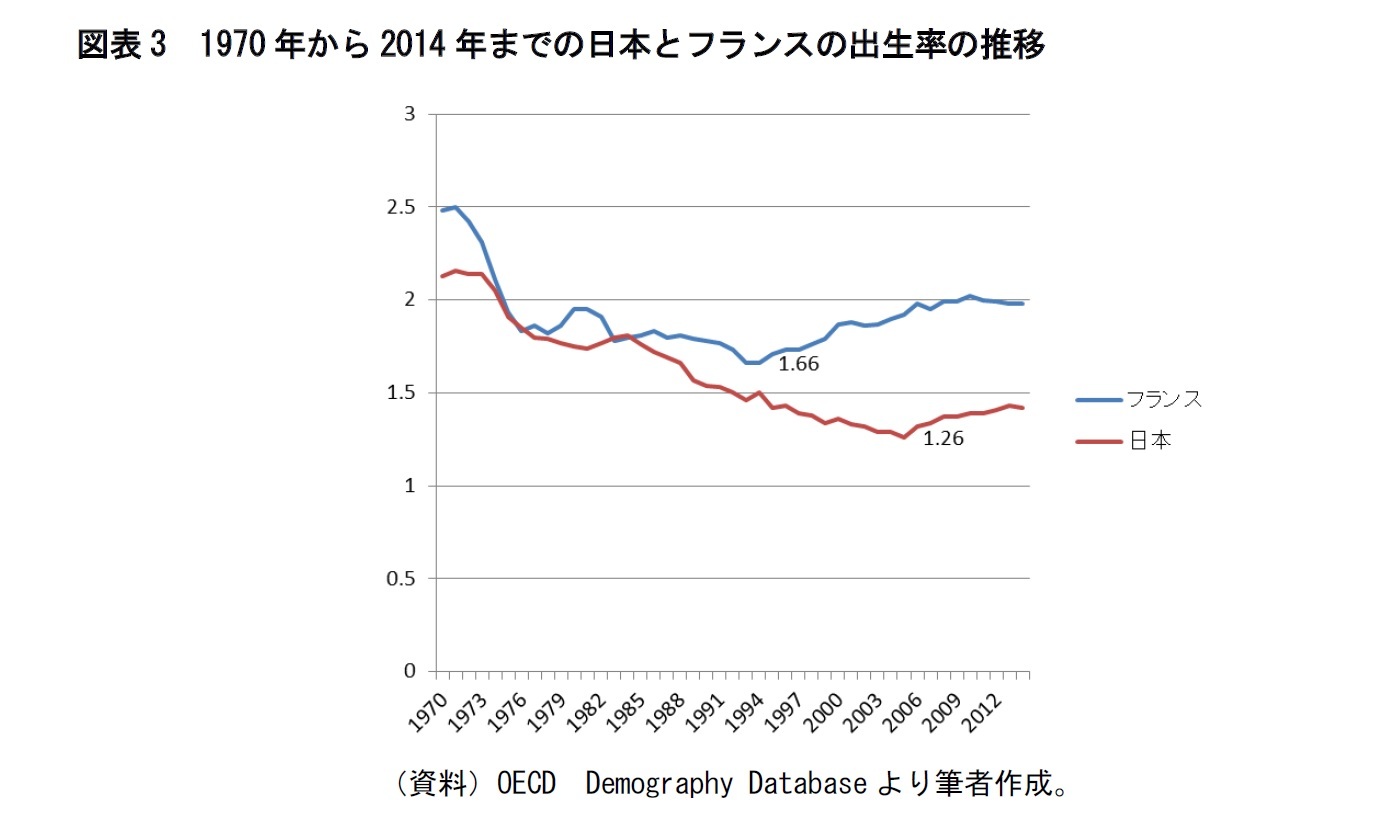

少子化を経験した先進国の中で、最速で合計特殊出生率(以下、出生率)を2006年に2.0にまで押し上げ、いまだ出生率をキープしているフランス。

しかしながら、日本と同様フランスも1993年までは同じく出生率の低下に悩み続けていた。

今から約20年前を境に、日本とフランスの間に出生率の大きな変化が生じてくる。

日本は出生率が1.5を下回る超少子化に突入し、いまだ1.5を上回っていない。

フランスは出生率を急速に回復し、13年後には2.0を達成した。

フランスが出生率2.0を達成した当初、その大家族優遇税制などが原因ではないか、との見方も日本において存在したが、同国の大家族優遇税制・家族手当金等は、実際はフランスが少子化を経験する以前の第二次世界大戦前から存在している。

また最近では、フランスは総合的家族政策が奏功し、高い出生率を達成した、との見解がみられるが、果たして本当に「総合的」な家族政策が奏功しての出生率なのであろうか。

本稿は、日本とフランスの出生率がともに2を超えていた1970年からのフランスの出産奨励に関する主な政策と出生率の歴史的な変遷・変化を追ってみたい。

長期的な視点かつ段階的に、フランスの政策と出生率の変化を追うことで、フランスの少子化対策のあらたな視点・気づきを示したい。

■目次

はじめに - 女性活躍推進と脱少子化は両立するのか

1――フランスにおける脱少子化対策の段階的考察

1|フランスと日本の出生率の推移は3フェーズに分類される

2|フランスの子育て支援策

– 第1フェーズ(日仏出生率急低下期 : 第二次世界大戦後~1984年)

3|フランスの子育て支援策

– 第2フェーズ(日仏出生率の格差拡大期 : 1985年~1992年)

4|フランスの子育て支援策

– 第3フェーズ(フランス出生率回復・日本超少子化移行期 : 1993年~現在)

2――フランスの脱少子化政策の段階的な総括と日本への示唆

1|まず「出産か、就業継続か」二者択一社会からの脱却を達成したフランス

2|「生物時計」に関する社会の啓蒙が出生率急上昇に寄与したフランス

3――「女性活躍推進→少子化→人口減少」 のサイクルを終わらせるために

はじめに - 女性活躍推進と脱少子化は両立するのか

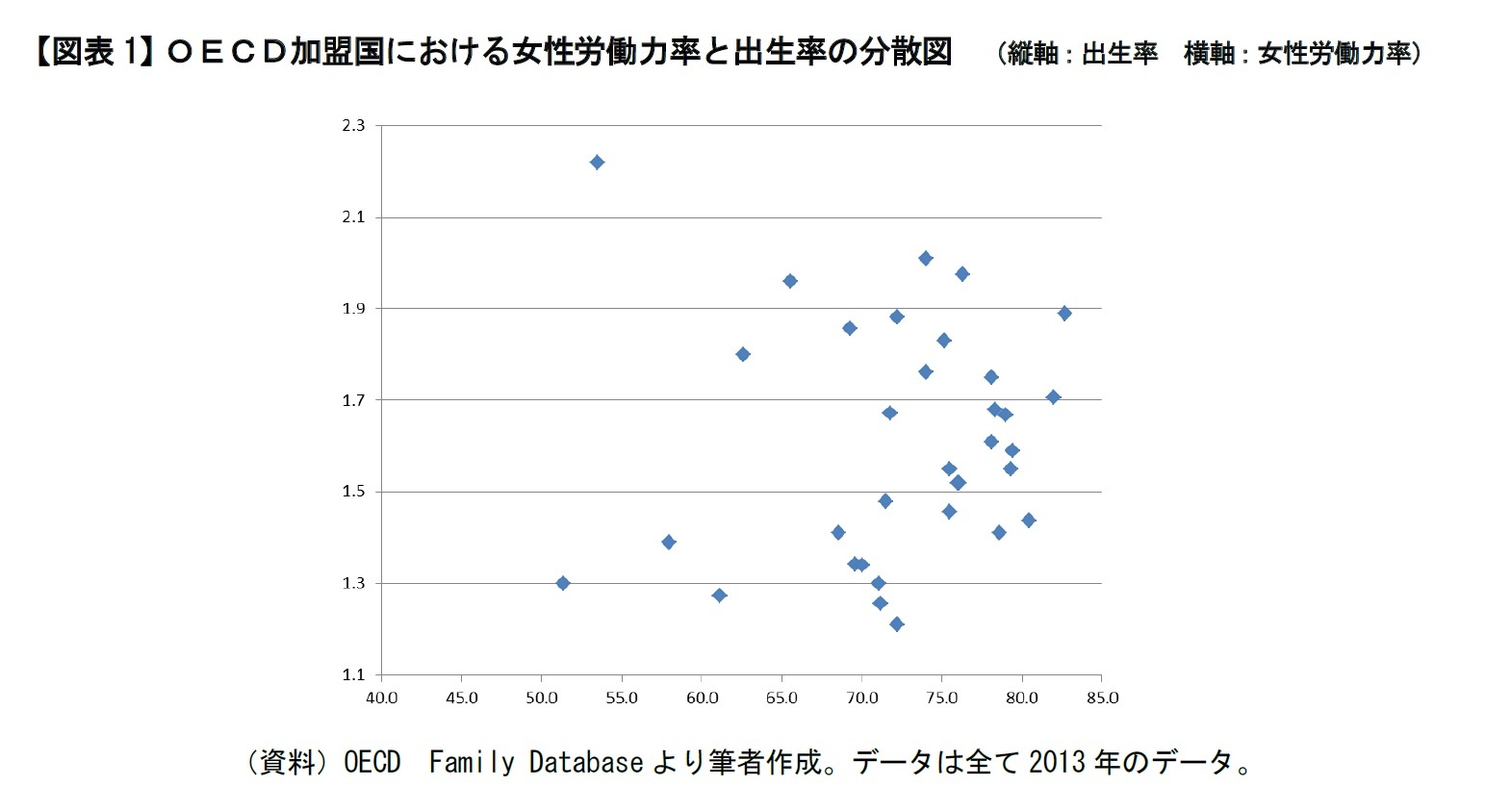

経済先進国と言われるOECD諸国の2013年時点においては、女性が社会進出を果たすことが出生率にマイナスに作用している様子は図表1の分散図からは見て取れない。もし女性労働力率があがる(女性が社会進出する)ことで出生率が下がるのであれば、右下がりの分散が見られるはずであるが、それは全くない。

視覚的にはやや右上がり、つまり女性労働力率が上がると出生率もあがる図のように見えなくもない。しかしながらこれに関しては、図表の出生率と女性労働力率の相関分析(2データ間の関係性の強さを知るための分析)を行う限りでは、特に相互の関係性は見られなかった2。

つまり、OECD諸国においては「出生率と女性労働力率には関係性がみられない」ことが相関分析からは推測される。2013年において、先進国レベルで見れば、女性の社会進出が出生率に直接的に影響している(出生率の上昇下落に関係している)と統計上からはいえない。

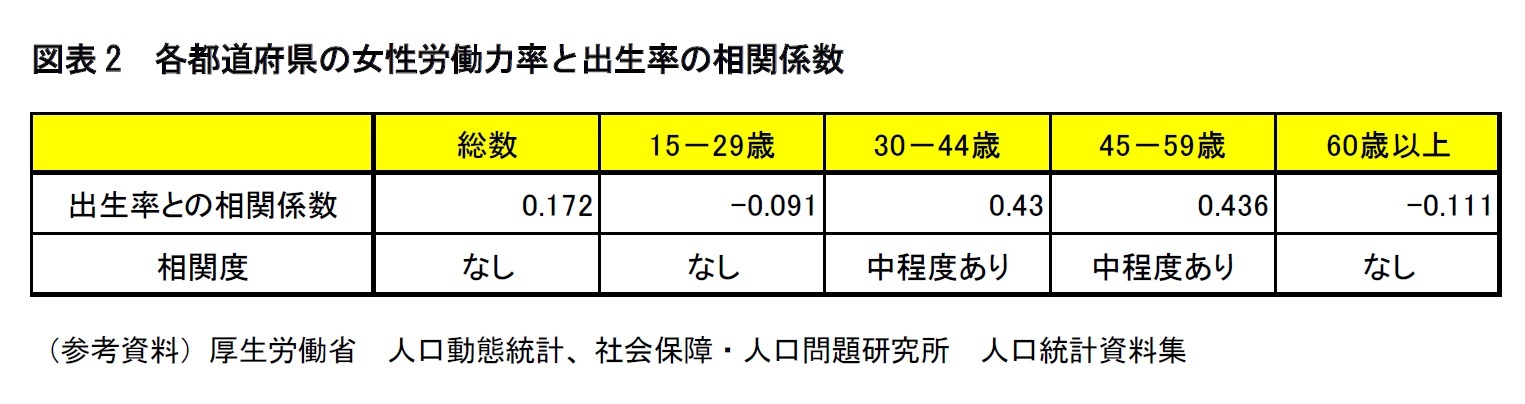

では、OECD諸国ではなく、日本国内についてだけの両者の関係をみるとどうであろうか。これについて筆者は昨年7月に発表した「都道府県別出生率と『女性活躍』- データ分析が示す都道府県別出生率と働く女性の関係性 -」にて示した(図表2)。

15歳から60歳以上までの全女性の労働力率と出生率には関係性が見られなかったが、子育て期の女性(30歳から59歳)3には明確な正の関係性が見られた。つまり、日本においては子育て期の女性の社会進出している都道府県では出生率が高くなる、という関係があるのである。

1 合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)TFR)は一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す数値。

2 ピアソン相関係数:0.05

3 日本の第一子出産年齢が30歳を超えていることを前提にいわゆる子育て期の女性であると考える。

1――フランスにおける脱少子化対策の段階的考察

つまり、この3フェーズごとの政策を再考察することにより、特にわが国の少子化対策に有効な教訓を得ることが可能ではないか、と考えた。これまで専門家等によって論じられてきた様々なフランスの少子化対策をフェーズごとに段階をおってみてゆくことで、新たな気づきを得る、というものである。

フェーズ1 戦後~1984年(日仏出生率急低下期)

戦後、戦争のための人口増強策からの開放等により、両国とも出生率が1.8まで急速に低下

フェーズ2 1985年~1992年(日仏出生率の格差拡大期)

当該フェーズのスタートでは、現在日本が目指している出生率1.8に両国ともあった

しかしここから、フランスは出生率の低下が鈍化する一方で、日本は急速に低下を続行

両国の出生率に明確な差が生じ始めた時期

フェーズ3 1993年~現在(フランス出生率回復・日本超少子化移行期)

同フェーズのスタートでフランスは出生率の底値1.66を経験した後、出生率を回復

日本は同時期、超少子化に突入、その後2005年に出生率1.26の底値を経験し、

その後も1.5までには回復せず

注目すべきは、第2フェーズ始期の1985年以降、両国の出生率が差の広がりを見せ始めたことである。また、1993年以降にはその差を加速化させている。ゆえに、フランスの子育て支援策を考察するには、この3つのフェーズを意識し、特にフェーズ2、フェーズ3のフランスに影響したと思われる支援策を注目すべきであると考える。

(2016年02月08日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/05/09 | 若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る | 天野 馨南子 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【フランスにおける少子化社会脱却への道程の段階的考察-出生率2.0を早期達成したフランスの少子化対策を日本に活かすことは出来るのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

フランスにおける少子化社会脱却への道程の段階的考察-出生率2.0を早期達成したフランスの少子化対策を日本に活かすことは出来るのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!