- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 低空飛行が続く日本経済~浮上する「賃上げ停滞」のリスク

2016年01月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(企業の貯蓄超過幅は年間約30兆円)

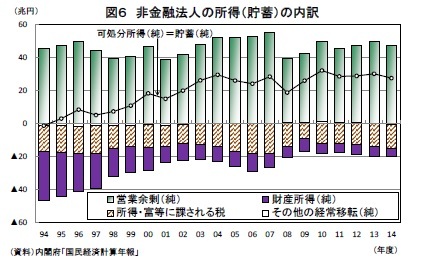

(企業の貯蓄超過幅は年間約30兆円)家計の所得低迷が長期化する一方、企業の所得は高水準で推移しており、非金融法人の可処分所得(純)は2010年度に32.2兆円と初めて30兆円を上回った後、30兆円前後の高水準を維持している(図6)。内訳をみると、本業で上げた利益に相当する「営業余剰」はこのところ持ち直しているものの2014年度は47.5兆円とリーマン・ショック前の2007年度(54.8兆円)の水準を依然として下回っている 。

一方、超低金利の長期化に伴う支払利子の大幅減少や対外資産からの利子、配当の増加が財産所得(純)の改善をもたらしている。非金融法人の財産所得(純)のマイナス幅は1994年度の▲30.0兆円から2013年度には▲5.0兆円と25.0兆円も縮小している 。法人税の支払いが減少していることも企業の可処分所得の増加に寄与している。「所得・富等に課される経常税」は2009年度の8.8兆円から2014年度には14.3兆円まで持ち直したが、リーマン・ショック前の2007年度(18.3兆円)に比べると2割以上少ない。

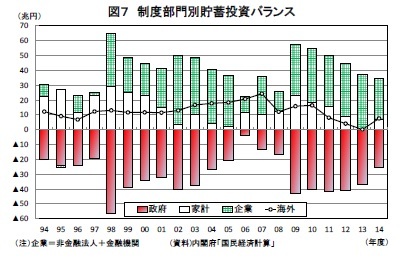

企業は貯蓄が高水準で推移する中、設備投資はバブル崩壊以降抑制を続けているため、貯蓄投資差額は1990年代後半から黒字となっており、最近は30兆円前後の高水準での推移が続いている(図7)。

企業は貯蓄が高水準で推移する中、設備投資はバブル崩壊以降抑制を続けているため、貯蓄投資差額は1990年代後半から黒字となっており、最近は30兆円前後の高水準での推移が続いている(図7)。本来は資金の借り手であるはずの企業部門が大幅な貯蓄超過を続けていることは決して健全な姿とはいえず、経済成長にとってもマイナスである。企業に滞留する余剰資金を家計に還流させることにより所得の増加を伴った個人消費の回復につなげることが経済活性化のためには不可欠だ。

企業の余剰資金を家計に還流させる手段はいくつかある。ひとつは金利上昇によって家計の利子所得を増やすことだ。しかし、日本銀行が「物価安定の目標」とする消費者物価上昇率2%が遠のいたこともあり、「量的・質的金融緩和」が長期化することは避けられず、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げを進めることにより雇用者報酬を増加させることだ。

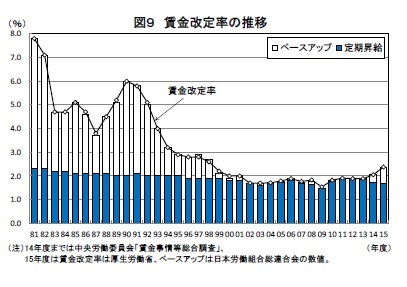

安倍首相はアベノミクスの成果として「2%の賃上げ」を実現したことをしばしば強調するが、この場合の2%は言うまでもなく定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金上昇率に直接影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。2014年度の春季賃上げ率は2.19%(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)と13年ぶりの2%台となり、2015年度は2.38%とさらに伸びが高まった。しかし、このうちベースアップ部分は0.3~0.7%程度にすぎない(図9)。

安倍首相はアベノミクスの成果として「2%の賃上げ」を実現したことをしばしば強調するが、この場合の2%は言うまでもなく定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金上昇率に直接影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。2014年度の春季賃上げ率は2.19%(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)と13年ぶりの2%台となり、2015年度は2.38%とさらに伸びが高まった。しかし、このうちベースアップ部分は0.3~0.7%程度にすぎない(図9)。10年以上にわたってベースアップがほとんどなかったことを思えば一歩前進したことは確かだが、そのペースは現時点ではきわめて緩やかなものにとどまっている。

(春闘の役割は依然大きい)

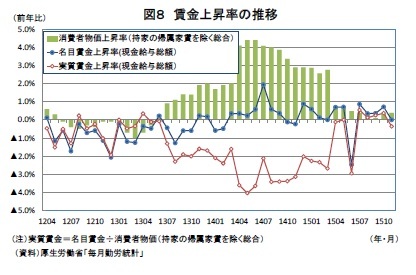

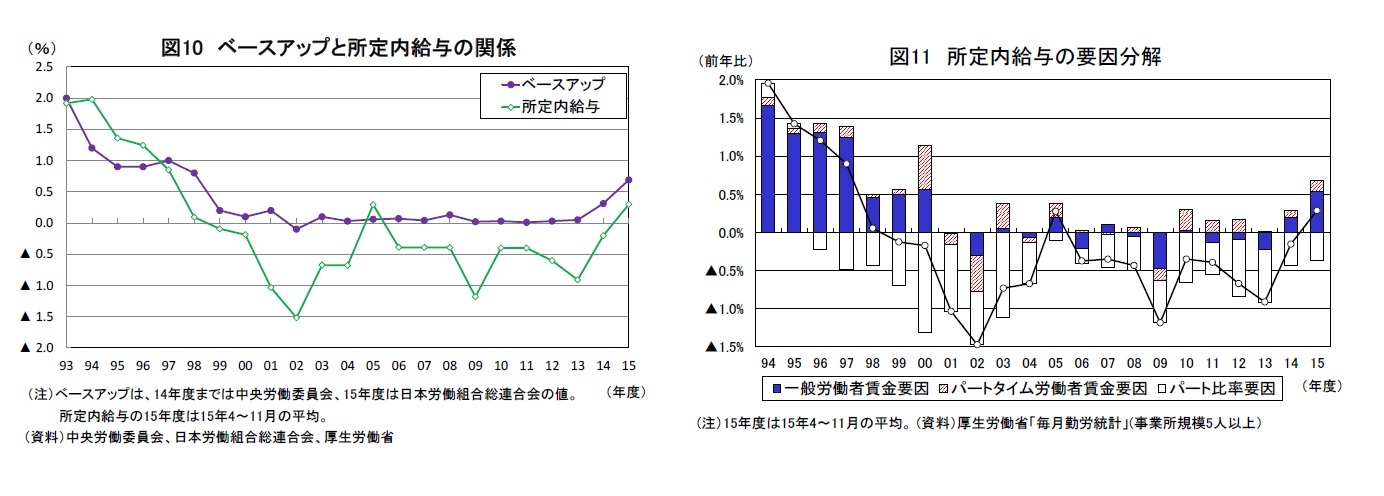

労働組合の組織率低下などから春闘賃上げ率と実際の賃金上昇率の関係が薄れているとの見方がある。確かにベースアップと所定内給与の関係をみると、近年は所定内給与の伸びがベースアップを下回り続けている(図10)。しかし、これは相対的に賃金水準の低いパートタイム労働者の割合が高まることにより、労働者一人当たりの賃金水準が押し下げられているためである。たとえば、2014年度はベースアップ約0.3%に対し、所定内給与は前年比▲0.2%の減少となったが、就業形態別にみると、一般労働者(2013年度:前年比▲0.3%→2014年度:同0.2%)、パートタイム労働者(2013年度:前年比0.0%→2014年度:同0.3%)のいずれも所定内給与は増加していた。ベースアップと労働者一人当たりの所定内給与の伸び率の差はパートタイム比率の上昇による平均賃金の低下(▲0.4%)によってほぼ説明できる。また、2015年度はベースアップ約0.7%に対し、所定内給与の伸びは前年比0.3%(2015年4~11月の平均)となっている。パートタイム比率の上昇による押し下げ圧力は続いているものの、前年度を上回るベースアップが実現したことを反映し、一般労働者、パートタイム労働者ともに所定内給与の伸びが高まったことで労働者一人当たりの所定内給与は増加に転じている(図11)。

このように、春闘賃上げ率と所定内給与の間には依然として強い相関関係がある。雇用の非正規化が進んでいるため、労働者一人当たりの平均賃金の伸びはベースアップよりも低くなるものの、ベースアップが高まった分だけ賃金上昇率が高まるという関係はかつてと大きく変わらない。

労働組合の組織率低下などから春闘賃上げ率と実際の賃金上昇率の関係が薄れているとの見方がある。確かにベースアップと所定内給与の関係をみると、近年は所定内給与の伸びがベースアップを下回り続けている(図10)。しかし、これは相対的に賃金水準の低いパートタイム労働者の割合が高まることにより、労働者一人当たりの賃金水準が押し下げられているためである。たとえば、2014年度はベースアップ約0.3%に対し、所定内給与は前年比▲0.2%の減少となったが、就業形態別にみると、一般労働者(2013年度:前年比▲0.3%→2014年度:同0.2%)、パートタイム労働者(2013年度:前年比0.0%→2014年度:同0.3%)のいずれも所定内給与は増加していた。ベースアップと労働者一人当たりの所定内給与の伸び率の差はパートタイム比率の上昇による平均賃金の低下(▲0.4%)によってほぼ説明できる。また、2015年度はベースアップ約0.7%に対し、所定内給与の伸びは前年比0.3%(2015年4~11月の平均)となっている。パートタイム比率の上昇による押し下げ圧力は続いているものの、前年度を上回るベースアップが実現したことを反映し、一般労働者、パートタイム労働者ともに所定内給与の伸びが高まったことで労働者一人当たりの所定内給与は増加に転じている(図11)。

このように、春闘賃上げ率と所定内給与の間には依然として強い相関関係がある。雇用の非正規化が進んでいるため、労働者一人当たりの平均賃金の伸びはベースアップよりも低くなるものの、ベースアップが高まった分だけ賃金上昇率が高まるという関係はかつてと大きく変わらない。

(2016年01月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低空飛行が続く日本経済~浮上する「賃上げ停滞」のリスク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低空飛行が続く日本経済~浮上する「賃上げ停滞」のリスクのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!