- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)

2016年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

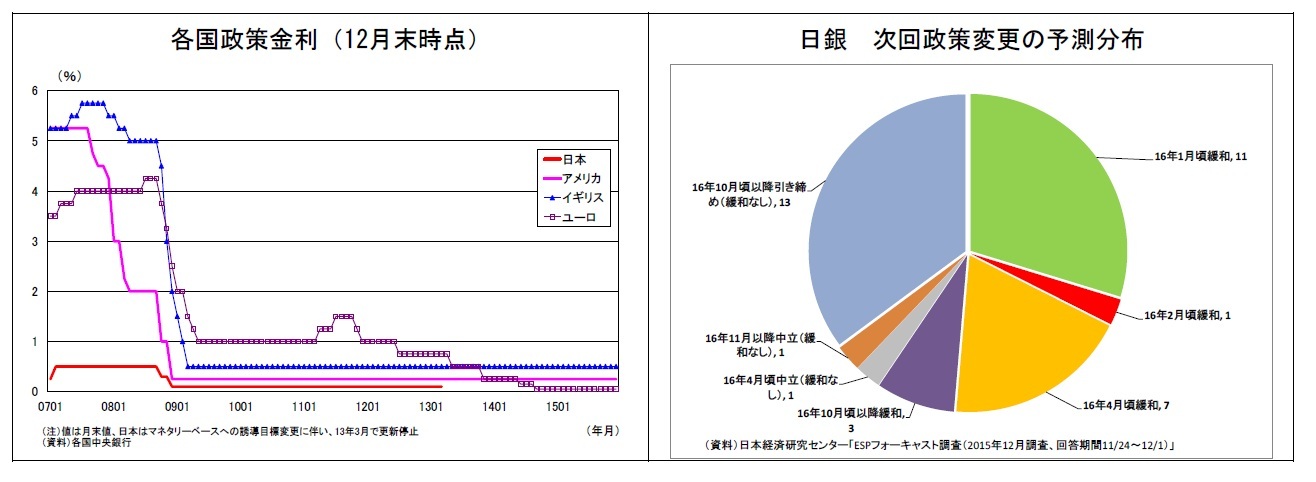

2.日銀金融政策(12月): 緩和の補完措置を導入→追加緩和の予想時期を変更

(日銀)補完措置を導入(≠追加緩和)

日銀は12月17~18日に開催した金融政策決定会合において、「量的・質的金融緩和」を補完するための措置の導入を決定した。マネタリーベースの増加ペース(年間約80兆円)は変わらない。

内容は、(1)ETFの新たな買入れ枠設定(設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業を対象とする年約3000億円の枠、過去に買入れた株式の売却額見合い)、(2)成長基盤強化支援資金供給の拡充(設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業を対象に追加)、(3)貸出支援基金等の延長、(4)日銀適格担保の拡充(外貨建て証書貸付・住宅ローン債券を追加)、(5)長期国債買入れの平均残存期間長期化、(6)J-REIT買い入れ限度額の引き上げ、と多岐にわたるが、(1)・(5)・(6)の措置については、それぞれ反対者が3名出た。

声明文における景気の総括判断は、「輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けている」と、従来の判断を据え置いた。個別需要項目では、輸出を上方修正する一方で公共投資をやや下方修正した。

景気と物価の先行きについては、それぞれ「緩やかな回復を続けていく」、「当面0%程度で推移する」とし、変更は無かった。

会合後の総裁会見において黒田総裁は、今回の措置は、経済・物価見通しの下振れリスクの増大あるいは顕現化に対応するものではなく、「追加緩和には当たらない」と位置づけた。その狙いとしては、(1)「量的・質的金融緩和」のもとでの資産買入れをより円滑に進めることを可能にすること、(2)「量的・質的金融緩和」の効果が、実体経済により効果的に浸透していくようにすること、を挙げた。とりわけ、(2)に関しては、「企業や家計のデフレマインドは転換してきており、設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業も多い」、「ただし、そうした動きにはバラツキがあり、さらに広がっていくことが望ましいことも事実である」ため、「日本銀行として出来る限りのサポートを行うこととした」と説明した。一方で、「緩和の限界を取り払うための措置」や「春闘を前にマインドを転換させるための措置」、「政権が経済界に賃上げと設備投資の上積みを求めていることをサポートするための措置」との見方は否定した。

なお、今後については、「追加緩和をしなければならない時には、当然、思い切ったことをやる必要があると思っている」と述べ、追加緩和観測が剥落することを防ぐための配慮を見せた。

筆者はこれまで、賃上げを促すために16年1月に追加緩和に踏み切ると予想していたが、12月の補完措置に賃上げを促す対応が一応織り込まれたため、早期の追加緩和の可能性は低下したと判断した(1月に追加緩和を予定しているのであれば、12月に小出しにする必要はなかった)。従って、次回追加緩和の予想時期を16年7月(末)へと変更する。日銀は12月の補完措置でしばらく様子見するが、春から参院選までは、円安の加速で家計の負担感に繋がりかねない追加緩和は政権への配慮から見送るだろう。参院選後に物価押し上げに向けて追加緩和に踏み切ると見ている。

ただし、現在の市場の混乱が長引き、さらにますます悪化すれば、状況が変わったという判断によって1月末決定会合での追加緩和に踏み切る可能性も出てくる。

日銀は12月17~18日に開催した金融政策決定会合において、「量的・質的金融緩和」を補完するための措置の導入を決定した。マネタリーベースの増加ペース(年間約80兆円)は変わらない。

内容は、(1)ETFの新たな買入れ枠設定(設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業を対象とする年約3000億円の枠、過去に買入れた株式の売却額見合い)、(2)成長基盤強化支援資金供給の拡充(設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業を対象に追加)、(3)貸出支援基金等の延長、(4)日銀適格担保の拡充(外貨建て証書貸付・住宅ローン債券を追加)、(5)長期国債買入れの平均残存期間長期化、(6)J-REIT買い入れ限度額の引き上げ、と多岐にわたるが、(1)・(5)・(6)の措置については、それぞれ反対者が3名出た。

声明文における景気の総括判断は、「輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けている」と、従来の判断を据え置いた。個別需要項目では、輸出を上方修正する一方で公共投資をやや下方修正した。

景気と物価の先行きについては、それぞれ「緩やかな回復を続けていく」、「当面0%程度で推移する」とし、変更は無かった。

会合後の総裁会見において黒田総裁は、今回の措置は、経済・物価見通しの下振れリスクの増大あるいは顕現化に対応するものではなく、「追加緩和には当たらない」と位置づけた。その狙いとしては、(1)「量的・質的金融緩和」のもとでの資産買入れをより円滑に進めることを可能にすること、(2)「量的・質的金融緩和」の効果が、実体経済により効果的に浸透していくようにすること、を挙げた。とりわけ、(2)に関しては、「企業や家計のデフレマインドは転換してきており、設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業も多い」、「ただし、そうした動きにはバラツキがあり、さらに広がっていくことが望ましいことも事実である」ため、「日本銀行として出来る限りのサポートを行うこととした」と説明した。一方で、「緩和の限界を取り払うための措置」や「春闘を前にマインドを転換させるための措置」、「政権が経済界に賃上げと設備投資の上積みを求めていることをサポートするための措置」との見方は否定した。

なお、今後については、「追加緩和をしなければならない時には、当然、思い切ったことをやる必要があると思っている」と述べ、追加緩和観測が剥落することを防ぐための配慮を見せた。

筆者はこれまで、賃上げを促すために16年1月に追加緩和に踏み切ると予想していたが、12月の補完措置に賃上げを促す対応が一応織り込まれたため、早期の追加緩和の可能性は低下したと判断した(1月に追加緩和を予定しているのであれば、12月に小出しにする必要はなかった)。従って、次回追加緩和の予想時期を16年7月(末)へと変更する。日銀は12月の補完措置でしばらく様子見するが、春から参院選までは、円安の加速で家計の負担感に繋がりかねない追加緩和は政権への配慮から見送るだろう。参院選後に物価押し上げに向けて追加緩和に踏み切ると見ている。

ただし、現在の市場の混乱が長引き、さらにますます悪化すれば、状況が変わったという判断によって1月末決定会合での追加緩和に踏み切る可能性も出てくる。

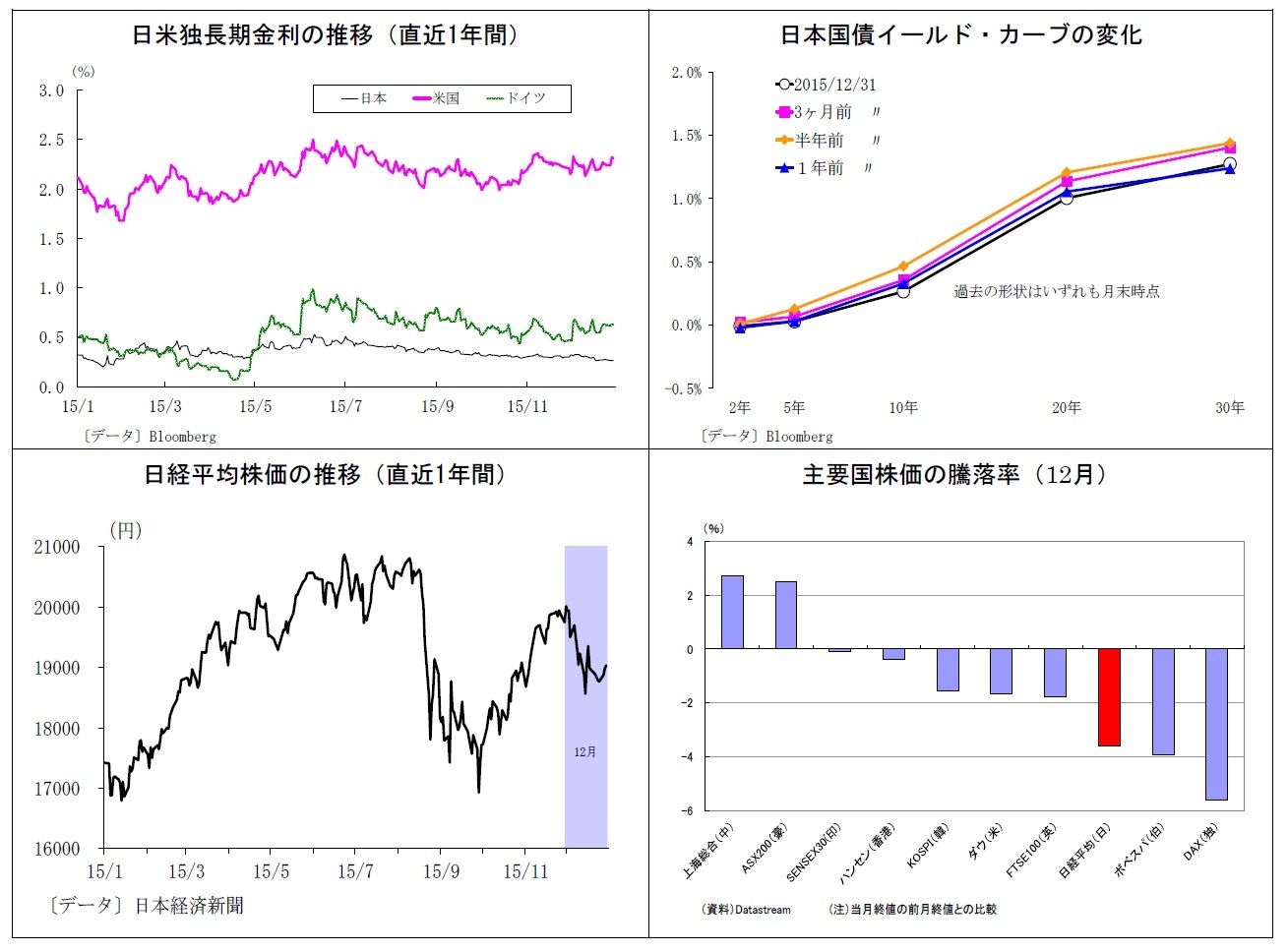

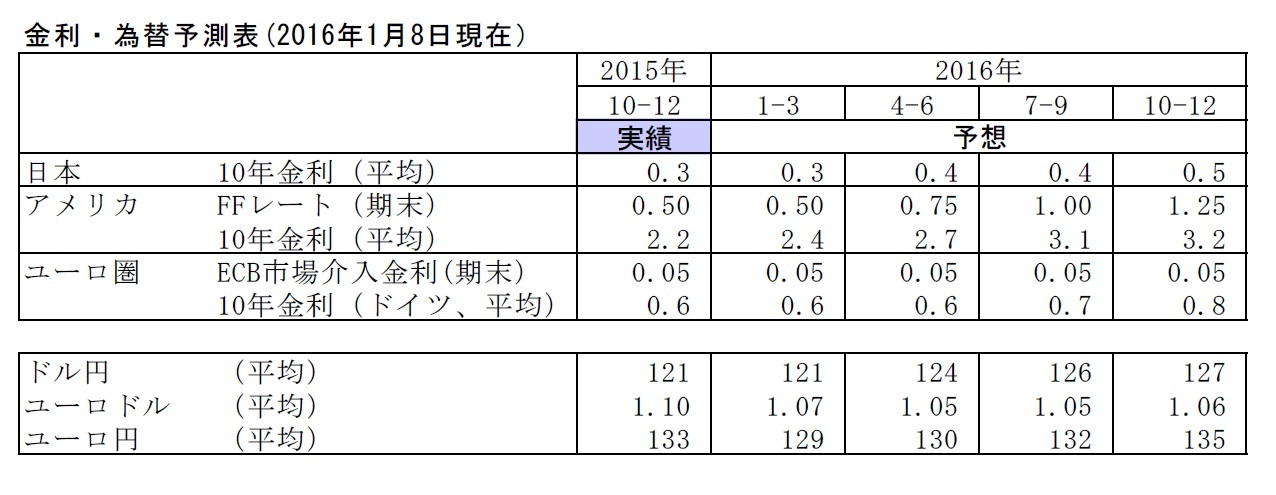

3.金融市場(12月)の動きと当面の予想

(10年国債利回り)

12月の動き 月初0.3%台前半からスタートし、月末は0.2%台後半に。

月上旬は0.3%台前半での推移となったが、原油価格下落に伴う世界的な金利低下の流れを受けて、8日以降はやや低下。リスク回避地合いが続く中、好調な国債入札結果もあり、15日には0.3%を割り込む。その後、一旦は0.3%台を回復したが、18日に発表された日銀の補完措置において、国債買入れの平均残存期間が長期化されたことで再び金利低下圧力がかかり、0.2%台後半に。月末にかけて同水準での低迷が継続した。

当面の予想

今月に入り、市場のリスク回避姿勢が強まり、安全資産とされる国債需要が高まったことで、足元は0.2%台前半にまで低下している。現在のリスク回避姿勢をもたらしているのは、根本解決が難しい中国不安をはじめとする複数の要因であるため、今後もしばらくリスク回避姿勢は払拭されそうもない。当面、金利上昇余地はほとんどないだろう。ただし、ここまで金利が低下すると、高値警戒感からさらに買い進む動きも限られる。当面はボックス圏での一進一退の推移を予想する。

12月の動き 月初0.3%台前半からスタートし、月末は0.2%台後半に。

月上旬は0.3%台前半での推移となったが、原油価格下落に伴う世界的な金利低下の流れを受けて、8日以降はやや低下。リスク回避地合いが続く中、好調な国債入札結果もあり、15日には0.3%を割り込む。その後、一旦は0.3%台を回復したが、18日に発表された日銀の補完措置において、国債買入れの平均残存期間が長期化されたことで再び金利低下圧力がかかり、0.2%台後半に。月末にかけて同水準での低迷が継続した。

当面の予想

今月に入り、市場のリスク回避姿勢が強まり、安全資産とされる国債需要が高まったことで、足元は0.2%台前半にまで低下している。現在のリスク回避姿勢をもたらしているのは、根本解決が難しい中国不安をはじめとする複数の要因であるため、今後もしばらくリスク回避姿勢は払拭されそうもない。当面、金利上昇余地はほとんどないだろう。ただし、ここまで金利が低下すると、高値警戒感からさらに買い進む動きも限られる。当面はボックス圏での一進一退の推移を予想する。

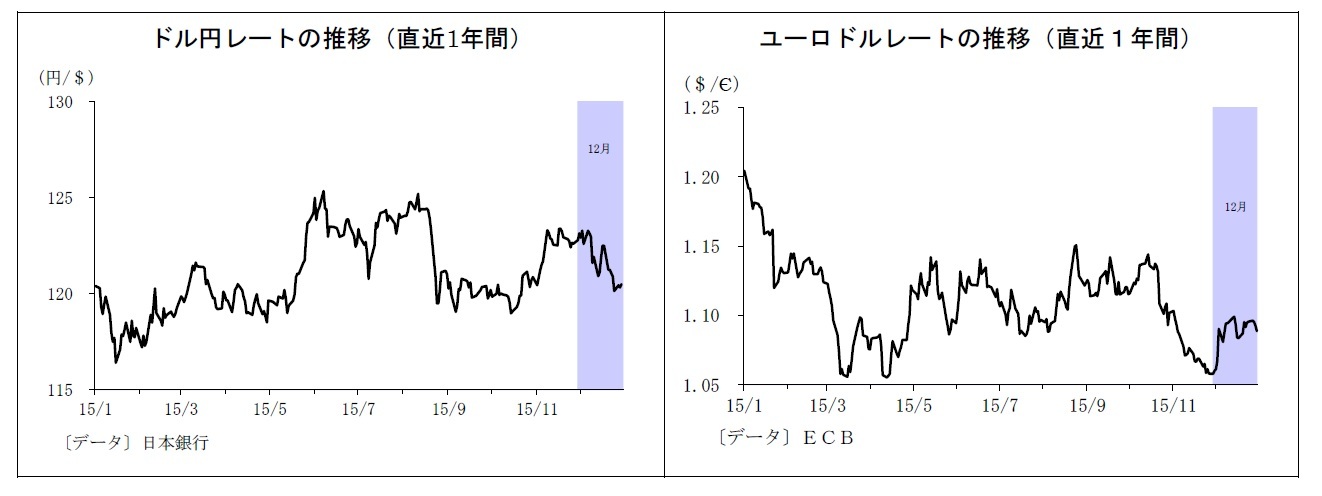

(ドル円レート)

12月の動き 月初123円台前半からスタートし、月末は120円台半ばに。

月初、123円付近での推移となった後、4日にECBの追加緩和に対する失望によるユーロ高ドル安が円高ドル安へ波及し、122円台半ばへ。しかし、米雇用統計結果を受けた利上げ観測の高まりで、翌7日には123円台を回復。その後は、原油安に伴うリスク回避やFOMC前の持ち高調整で円が買われ、10日には121円台、14日には120円台まで円高が進行した。米利上げを受けた17日には122円台半ばまで一旦値を戻したが、18日には日銀の補完措置への失望から円買いが優勢となり、21日には121円台前半に。さらに米指標悪化を受けた24日には120円台へ下落し、月末も120円台半ばで着地した。

当面の予想

今月に入り、リスク回避の円買いが進み、足元は118円台前半で推移している。リスク回避地合いはしばらく続くと予想されるため、当面、ドル円の上値が重い展開が続くだろう。そうしたなか、目先の焦点は今夜の米雇用統計となる。市場予想である雇用者数20万人増、失業率5.0%に沿った内容が示されれば、ややドルが持ち直すだろう。一方、予想を明確に下回ればドル売りが進み、116円台に突入する可能性も。

12月の動き 月初123円台前半からスタートし、月末は120円台半ばに。

月初、123円付近での推移となった後、4日にECBの追加緩和に対する失望によるユーロ高ドル安が円高ドル安へ波及し、122円台半ばへ。しかし、米雇用統計結果を受けた利上げ観測の高まりで、翌7日には123円台を回復。その後は、原油安に伴うリスク回避やFOMC前の持ち高調整で円が買われ、10日には121円台、14日には120円台まで円高が進行した。米利上げを受けた17日には122円台半ばまで一旦値を戻したが、18日には日銀の補完措置への失望から円買いが優勢となり、21日には121円台前半に。さらに米指標悪化を受けた24日には120円台へ下落し、月末も120円台半ばで着地した。

当面の予想

今月に入り、リスク回避の円買いが進み、足元は118円台前半で推移している。リスク回避地合いはしばらく続くと予想されるため、当面、ドル円の上値が重い展開が続くだろう。そうしたなか、目先の焦点は今夜の米雇用統計となる。市場予想である雇用者数20万人増、失業率5.0%に沿った内容が示されれば、ややドルが持ち直すだろう。一方、予想を明確に下回ればドル売りが進み、116円台に突入する可能性も。

(ユーロドルレート)

12月の動き 月初1.06ドルからスタートし、月末は1.08ドル台後半に。

月初、1.06ドル台で推移した後、ECB追加緩和への失望からユーロが買い戻され、4日には1.09ドルへ。一旦1.08ドル台に戻した後、9日には原油安に伴うリスク回避で低金利通貨であるユーロ買いが入り、1.09ドル台半ばに上昇、14日には同後半を付ける。その後は、米利上げを受けて一旦1.08ドル台へと水準を切り下げたが、22日には再びリスク回避的なユーロ買いにより、1.09ドル台を回復、以降膠着した推移が続く。月末は持ち高調整のユーロ売りが入り、1.08ドル台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、ユーロ圏の物価上昇率低迷を受けたECB追加緩和観測からユーロが一旦下落したが、足元は1.08ドル台後半に持ち直した。追加緩和観測でユーロが買い進めにくくなっており、ユーロドルは方向感が出にくくなっているため、当面は基本的に一進一退の動きになりやすい。そうした中で注目されるのはドル円同様、本日の米雇用統計だ。市場予想並みとなればややユーロ安に振れ、市場予想を下回ればユーロが買われることになる。

12月の動き 月初1.06ドルからスタートし、月末は1.08ドル台後半に。

月初、1.06ドル台で推移した後、ECB追加緩和への失望からユーロが買い戻され、4日には1.09ドルへ。一旦1.08ドル台に戻した後、9日には原油安に伴うリスク回避で低金利通貨であるユーロ買いが入り、1.09ドル台半ばに上昇、14日には同後半を付ける。その後は、米利上げを受けて一旦1.08ドル台へと水準を切り下げたが、22日には再びリスク回避的なユーロ買いにより、1.09ドル台を回復、以降膠着した推移が続く。月末は持ち高調整のユーロ売りが入り、1.08ドル台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、ユーロ圏の物価上昇率低迷を受けたECB追加緩和観測からユーロが一旦下落したが、足元は1.08ドル台後半に持ち直した。追加緩和観測でユーロが買い進めにくくなっており、ユーロドルは方向感が出にくくなっているため、当面は基本的に一進一退の動きになりやすい。そうした中で注目されるのはドル円同様、本日の米雇用統計だ。市場予想並みとなればややユーロ安に振れ、市場予想を下回ればユーロが買われることになる。

(2016年01月08日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月09日

石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって -

2025年10月09日

ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 -

2025年10月09日

曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- -

2025年10月09日

景気ウォッチャー調査2025年9月~大阪・関西万博閉幕前の駆け込みにより、近畿は好調~ -

2025年10月08日

国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!