- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- “個を活かす”人口減少時代-多様な人材確保に向けた「介護離職ゼロ」社会

“個を活かす”人口減少時代-多様な人材確保に向けた「介護離職ゼロ」社会

土堤内 昭雄

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに~人口減少と一億総活躍社会

今年11月には、一億総活躍国民会議が、『一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策』を打ち出した。「希望を生み出す強い経済」として「名目GDP600兆円」、「夢をつむぐ子育て支援」として「希望出生率1.8」、「安心につながる社会保障」として「介護離職ゼロ」を目標に掲げ、その実現のための緊急対策をまとめている。そこには日本が直面する人口減少に対する強い危機感が窺える。

2014年の日本の出生数は約100万人、死亡数は約127万人、人口の自然減は約27万人にも上る。地方中核市がひとつ消滅するほどの人口減だ。人口減少社会の課題は単に人口の減少にとどまらない。重要なことは、人口構造が現在と相似形で縮小するのではなく、相対的に15歳以上65歳未満の生産年齢人口が大きく減少し、社会的扶養が拡大することだ。いわゆる「騎馬戦型」社会から「肩車型」社会へ移行するのである。

そのため労働力人口の確保が喫緊の課題となるが、少子化対策により出生数を大幅に増やすことが余り期待できないことは日本の人口ピラミッドをみれば明らかである。従って、現有勢力の就業人口を少しでも減らさないことが必要であり、介護・育児・療養などを理由とする離職を食い止めることが極めて重要になってくる。また、離職者を減らす取り組みが、多様な従業員の確保にもつながり、あわせて多様な働き方が生産性の向上をもたらす可能性があるのだ。

将来の労働力人口の減少は、個別企業にとっては人材不足リスクにつながる。企業が多様な人材を確保するには、「介護離職」や「育児離職」を防止する対策が急務だ。「育児離職」を防ぐために「仕事と子育ての両立」を図るワークライフバランスの実現に向けた取り組みは少子化対策として一定の進捗がみられるが、「介護離職」を防ぐための「仕事と介護の両立」を図る取り組みはまだ緒に就いたばかりだ。本稿では、労働力人口や新卒者の離職状況、今後の就業者数の推移を踏まえ、“個を活かす”人口減少時代に求められる多様な人材確保に向けた「介護離職ゼロ」社会の実現について考えてみよう。

1―労働力人口、新卒離職率、就業者数の動向

1|減少する労働力人口と就業者数

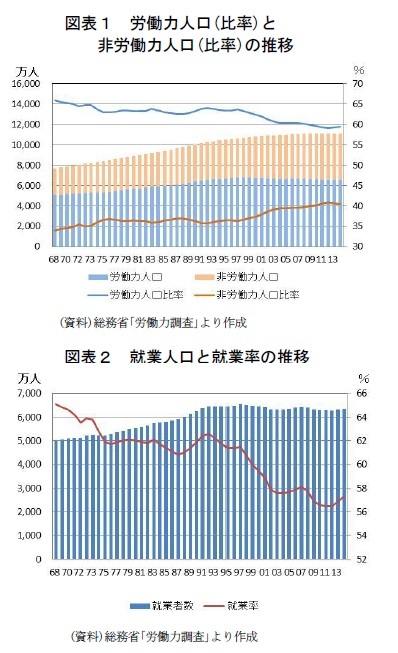

1|減少する労働力人口と就業者数総務省「労働力調査」の長期時系列データによると、労働力人口1は1998年の6,793万人をピークに低下、2014年には6,587万人と200万人以上減少している。一方、高齢化が進展して65歳以上の老年人口が増加する中、非労働力人口2が増加傾向にあり、2000年以降は4,000万人を超えて、2014年は4,489万人に上っている。

労働力人口比率3は2014年は59.4%になり、2009年以降は6割を下回り、非労働力人口比率は4割を超えた状態が続いている。つまり15歳以上の人のうち5人に2人は、通学者や家事従事者、高齢者などの非労働力なのである。近年では、それ以外にもメンタルヘルスの問題や社会的孤立から無業者となる人も増えており、社会的孤立無業者(SNEP)と言われる人は162万人に上ると推計されている。

また、就業者数4は1997年の6,557万人をピークに減少傾向で、2014年は6,351万人と200万人余り減少している。就業率は1999年以降、6割を下回っており、2014年は57.3%になっている。今後、少子化により人口減少が続き、子育て期の女性や高齢者の労働参加が進まなければ、労働力人口比率や就業率はますます低下するだろう。

一方、完全失業者数5は2002年に359万人、完全失業率は5.4%に達したが、以降は減少・増加を繰り返し、2014年は236万人、完全失業率も3.6%に低下した。しかし、産業構造や経済状況の変化から生じる人材のミスマッチが拡大すれば、完全失業者数の増加および完全失業率の上昇が再び起こる可能性もある。

一方、完全失業者数5は2002年に359万人、完全失業率は5.4%に達したが、以降は減少・増加を繰り返し、2014年は236万人、完全失業率も3.6%に低下した。しかし、産業構造や経済状況の変化から生じる人材のミスマッチが拡大すれば、完全失業者数の増加および完全失業率の上昇が再び起こる可能性もある。

1 「労働力人口」は 15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

2 「非労働力人口」は 15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者で、通学者、家事従事者、高齢者など

3 「労働力人口比率」は 15 歳以上の人口に占める「労働力人口」の割合

4 「就業者」は「従業者」と「休業者」を合わせたもので、「就業率」は 15 歳以上の人口に占める「就業者」の割合

5 「完全失業者」は次の3つの条件を満たす者(①仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった、②仕事があればすぐ就くことができる、 ③調査期間中に仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた)

2|新規学卒者の離職状況

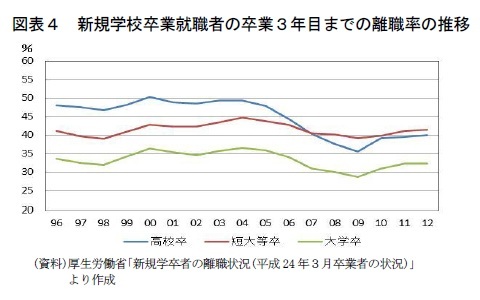

2|新規学卒者の離職状況厚生労働省「新規学卒者の離職状況(平成24年3月卒業者の状況)」(平成27年10月30日)によると、卒業後3年以内の離職率は大学卒32.3%、短大等卒41.5%、高校卒40.0%となっている。大学卒、短大等卒、高校卒のいずれの離職率も、2004年以降は低下傾向だったが、2009年以降は上昇している。事業所規模別では、大学卒の場合、1,000人以上の事業所では22.8%、500~999人では29.3%、100~499人では32.2%、30~99人では39.0%、5~29人では51.5%、5人未満では59.6%と、事業所規模が小さくなるほど離職率は高い。

大学卒業者が3年以内に3割以上が離職するという職業選択のミスマッチは、人材の採用・育成コストの点からも大きな課題であり、その解消のためには新卒者の就活の在り方を再考する必要があろう。

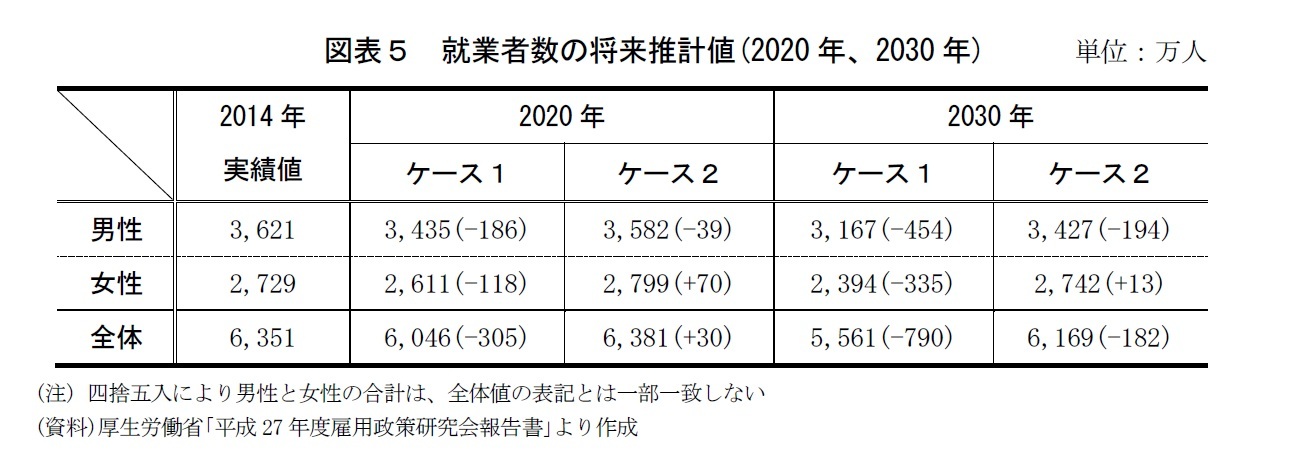

厚生労働省「平成27年度雇用政策研究会報告書」(平成27年12月1日)では、「経済成長と労働参加が適切に進まないケース」(ケース1)と「進むケース」(ケース2)に分けて、2020年および2030年の就業者数の推計を行っている。ケース1は、「復興需要を見込んで2020年まで一定程度の経済成長率を想定するが、2021年以降は経済成長率はゼロ、かつ労働市場への参加が2014年の性・年齢階級別の労働力率固定の場合」とし、ケース2は、「日本再興戦略を踏まえた高成長が実現し、かつ労働市場への参加が進む場合」としている。

2014年の就業者数の実績値に対して、ケース1では2020年に305万人減少、2030年には790万人減少する一方、ケース2では2020年に30万人増加、2030年に182万人の減少となっている。ケース2ではケース1に比べて2030年の就業者数の減少を600万人程度緩和できるが、そのうち6割近くは女性の寄与であり、今後の就業者数の動向は女性の労働参加が鍵になることがわかる。いずれのケースでも、2030年には深刻な就業者数の減少が見込まれる。

(2015年12月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

土堤内 昭雄

土堤内 昭雄のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/20 | 「定年退社」します!-「生涯現役」という人生の「道楽」 | 土堤内 昭雄 | 研究員の眼 |

| 2018/11/28 | 「人生100年時代」の暮らし方-どう過ごす?! 定年後の「10万時間」 | 土堤内 昭雄 | 基礎研レポート |

| 2018/11/27 | 「平成」の30年を振り返って-次世代へのメッセージは、「レジリエントな社会づくり」 | 土堤内 昭雄 | 研究員の眼 |

| 2018/10/23 | 「幸せ」実感できぬ社会-豊かな時代のあらたな課題 | 土堤内 昭雄 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【“個を活かす”人口減少時代-多様な人材確保に向けた「介護離職ゼロ」社会】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

“個を活かす”人口減少時代-多様な人材確保に向けた「介護離職ゼロ」社会のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!