- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- グループホームのチャレンジ-地域支援機能拡充への期待

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―グループホームの地域支援活動

今年1月、厚生労働省は認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)並びに認知症高齢者数の新たな推計値を公表した。全ての団塊世代が後期高齢者となる2025年には、軽度認知障害(MCI)の人も含めて約700万人もの人が認知症およびその予備軍になるという。この人数は、65歳以上高齢者の5人に1人に相当する。いまだ認知症の初期段階を‘歳のせい’と捉え、症状の進行を見過ごしているケースも少なくないが、「認知症の早期の段階に適時・適切な支援につなげ、より良い生活環境をつくることで、その後の安定した状態や認知症の重度化予防につなげられる」という理解を持つことは、今後益々重要になると考えられる。

そんな中、今少しずつ増えているのが「地域支援活動」に力を注ぐグループホームの存在である。介護保険制度の施行と同時にサービスメニューに取り入れられたグループホームは、特別養護老人ホーム等の大規模な介護施設とは一線を画し、少人数で家庭的な雰囲気のある生活環境で、「その人らしさ」や「本人の主体性」を尊重するケアサービスを目指してきた。利用者の残存能力を見極め、調理や洗濯、掃除などの家事にも携わってもらいながら、地域社会とのつながりある暮らしを大切にしてきたサービスの在り方は、グループホームならではの認知症ケアとして高く評価されてきた。

しかし、グループホームへの入居相談に訪れる人の中には、在宅介護における初期対応に躓き、悪循環が生じてしまっているケースが多くある。

「ギリギリの状況になってから訪れる人たちに、もっと早い時期から出会いたい」「そうすれば、もっと在宅介護を楽にしてあげることが出来たはず」

地域支援に取組んでいるグループホームには、入居する以前の在宅介護のあり方に課題を感じている多くの専門職が存在するのである。そして、(1)認知症に「気づく」、(2)専門職やサポートに「つなげる」、(3)みんなで「支える」の3つのステップを可能とする、「認知症の啓発活動」「介護に関する相談支援」「サロンや認知症カフェなどの居場所づくり」といった新たな活動に取組みはじめているのである。

2―調査結果

日本認知症グループホーム協会が平成26年度に実施した「地域包括ケアシステムにおける認知症ケア相談・支援事業推進における認知症グループホームの活用・機能強化に関する調査研究」では、グループホームにおける地域支援活動について様々な実態が明らかにされている。

1│地域支援活動の実施状況

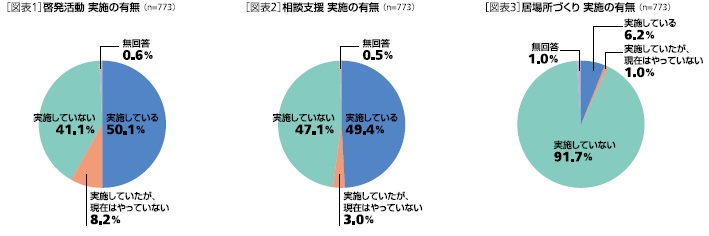

アンケート調査では、(1)認知症の啓発活動(2)相談支援活動(3)認知症カフェ等の居場所づくりの3つに焦点を絞り活動状況を把握した。調査結果をみると、実施している事業所は、(1)認知症の啓発活動と(2)相談支援活動が全体の約5割、(3)認知症カフェ等の居場所づくりが6.2%との状況が確認できた。中でも、認知症カフェ等の居場所づくりは、認知症の早期支援の方法として最近特に注目されるようになってきた取り組みである。現在のところ実施率は低いものの、「認知症カフェ」が注目されて間もないことを考えれば、既に6.2%ものグループホームが取組んでいるとの見方も出来る。

2│活動に対する事業者の負担感

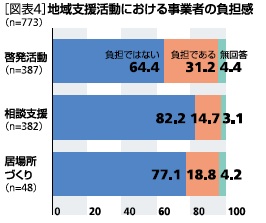

着目したいのは、こうした地域支援活動に取組んでいる事業所の多くが、それほど多くの負担を感じていない点である。

本来の業務(入居利用者の日常的な介護)に加えて、時間、労力、費用等を必要とする活動にはそれなりのストレスがかかるはずである。しかし、調査結果[図表4]では、「負担ではない」とする回答は、啓発活動が64.4%、相談支援活動が82.2%、居場所づくりが77.1%となっており、「負担である」とする回答を大きく上回った。

負担感が低い理由をヒアリング調査結果等に関連付けて考えてみると、地域支援活動は‘やらされ感’の少ない自主事業として実施しているケースがほとんどであるため、職員の豊かな想像力とアイディアを活かして、自分たちも住民との交流を楽しんだり、活動のメリットを実感したり出来ているからではないかと推察できる。

3│市町村との協力関係

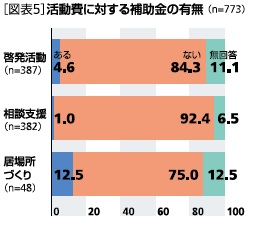

このように、介護保険制度の枠を超えたこれらの活動は、あくまでも各事業者の自主事業の位置付でしかない。福祉の精神に根差した専門職としての思いと、厳しい経営環境の狭間で、今後これらの取組みをどこまで展開していけるのかは不透明な部分も多いのである。例えば活動における市町村との協力関係を見てみると、いずれの取組みにおいても7割程度の事業所で「協力関係がある(「大いにある」と「まあある」の合計)」と回答しているが、ここで言う協力関係とは、情報連携や市民への告知に関わることに限定される。継続的な活動を支えていくためには費用面での支援が不可欠となるが、調査結果を見る限り補助金等は極めて乏しく、ほとんどのケースが事業者の負担となっている実態が見えてくる[図表5]。

3―鍵を握る認知症の重度化予防

現在、認知症予防については様々な情報が発信されており、食生活、運動、生活習慣の改善など、国民レベルで「認知症にならないための予防」への意識が高まっている。一方、認知症ケアの専門職たちが重視するのは、認知症になってしまった人の安定した状況をつくり出すための「重度化予防」という考え方である。

ポイントは、認知症のステージに応じた適宜・適切な支援。認知症により、勘違いや間違えることが増えてきても、本人を思いやりながら安心して過ごせる状況を作ること。認知症の正しい理解に基づき、不適切な対応等による悪循環を断ち切ること。そして、周囲には理解しにくい「行動」や「言葉」の意味を、認知症の人の視点に立って読み取り、支えていくこと。これらは、認知症の人の行動・心理症状を予防する観点からも、また、認知症の人がその人らしく、生き生きと暮らし続けることを支援する観点からも、多くの専門職が実践してきたアプローチの方法である。

残念ながら、今、そのノウハウは早期の認知症の人には届きにくいという現実がある。なぜなら、現行制度におけるケアの流れの中で、認知症の人が認知症ケアの専門職に出会う時期は、要介護認定を受けた後(介護サービスの利用が必須になる頃)になることが一般的だからだ。当事者と専門職とが出会う頃には、家族や近隣住民とのトラブルが表面化していたり、在宅生活の継続が難しい状況に追い込まれていたりするケースも少なくない。認知症の重度化を予防する手立てはあっても、そのノウハウにつながる「入り口がない」という課題があるのだ。

本稿で紹介したグループホームの取組みは、まさに、その入り口で専門職のノウハウを活かせるようにするためのチャレンジである。事業者の熱意や地域への想いに任せて展開してきた地域支援活動は、今後、各市町村が構築する認知症地域支援体制の中に取り込み、他の施策や社会資源との有機的な連動を図っていくことが重要になると考える。

(2015年07月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

山梨 恵子

山梨 恵子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2015/09/07 | 「ゆめのほとり」で出会った福寿荘の住人-問われる「グループホームらしさ」とは | 山梨 恵子 | 基礎研マンスリー |

| 2015/08/12 | 地域で活かす!地域が変わる! 運営推進会議でまちづくり | 山梨 恵子 | 研究員の眼 |

| 2015/07/07 | グループホームのチャレンジ-地域支援機能拡充への期待 | 山梨 恵子 | 基礎研マンスリー |

| 2015/07/03 | 認知症ケアパスづくりで大切にしたいこと-認知症の人の地域包括ケアの実現に向けて | 山梨 恵子 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【グループホームのチャレンジ-地域支援機能拡充への期待】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

グループホームのチャレンジ-地域支援機能拡充への期待のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!