- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 巻き起こる格差議論-ピケティ「21世紀の資本」の意味

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―注目集める格差

1│火付け役となった「21世紀の資本」

先進国の所得分配の不平等化についての議論が盛んになっている。きっかけとなったのは、フランスの経済学者トマ・ピケティが「21世紀の資本」(みすず書房)を出版したことで、英訳はアメリカでベストセラーとなった。

これだけ大きな話題となった理由は、二つあると考える。第一は、欧州だけでなく米国や日本も含めて多くの国で所得格差が拡大しているということを実証してみせたことで、第二は、その原因について資産の収益率(r)が経済成長率(g)を上回ることによるという仮説を提起したことだろう。

膨大な歴史的データを綿密に積み上げて、これまでに無い長期の所得と資産の分配に関する分析を行い、資産格差が所得格差を生み、それがまた資産格差を拡大させる、という格差拡大のメカニズムを示した。

欧州の格差は、第1次世界大戦から1970年代までの間に縮小したが、1980年以降は再び拡大して100年前の状態に近づいており、米国の所得の集中は100年前を少し上回る程度だという指摘は、世界中で議論を呼んでいる。

2│1%に集中する所得

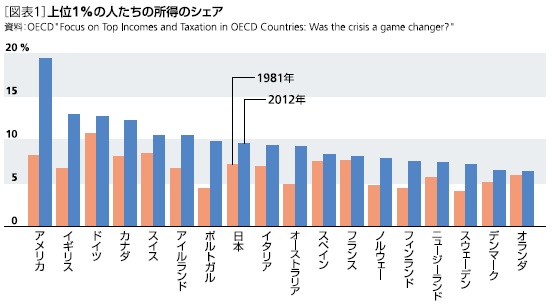

OECDは2014年5月に、過去30年間に加盟国のほとんどで超富裕層とでも呼ぶべき「最も豊かな1%の人たち」の税引き前所得の割合が上昇したという報告書を提出した。中でも米国では、上位1%の人たちの所得は1981年に全体の8.2%だったが、2012年には倍以上の20%に高まっている[図表1]。

上位1%への所得の集中は、リーマンショック直後には若干改善したが、先進国経済が回復すると、再び集中の動きが目立っている。金融危機後の2011年に燃え上がった「ウォール街を占拠しろ」という抗議運動は、1%の人達に富が集中している格差社会への抗議でもあった。米国経済は全体として見れば経済成長が続いてきたから平均値では豊かになったはずだが、OECDは米国では所得が最も少ない10%の層の人たちの収入は、2000年から2008年の間に実質で10%減少したと指摘している。

日本は欧米諸国に比べてはるかに所得分配が平等だと言われることが多いが、このデータから見るとOECD諸国の中ではほぼ中央に位置していて、超富裕層への所得集中の度合いが低いとは言い難い。

2―格差拡大の背景

1│経済思想の変化

1980年ころから先進諸国で格差が拡大してきた背景には、世の中の賃金や所得の分配に対する規範的な考え方が変わったことがあると考えられる。1980年代以降の先進諸国では、サッチャリズムやレーガノミクスといった経済活動の自由度を高める政策が志向されるようになったが、格差が拡大しても経済成長率が高まる方が望ましいという考え方に移って行ったといえるだろう。

1989年に東西対立の象徴だったベルリンの壁が崩されて、1991年にはソビエト連邦が崩壊した。実態はともかく私有財産を否定して平等な社会を標ぼうしてきた計画経済が市場主義経済の脅威ではなくなったことも、格差に対する考え方に影響を与えたのは間違いない。

2│「r>g」の衝撃

経済学者の間で激しい議論になっているのは、ピケティが提示した「r>g」という関係だ。

通常は、資本が蓄積されると収益率は低下していくと考えられている。労働者にパソコンを与えて仕事をさせるときに、1台目は大きく生産性を向上させるから得られる利益も大きいが、一人に何台もパソコンがあれば、さらに一台パソコンを追加しても生産性の向上はわずかだから得られる利益も少ないからだ。

収益率の低下速度が極めてゆっくりで、資本が増える速度に比べて収益率が低下する速度が遅ければ、国全体の所得の中から財産所得に分配される割合は高まっていく。ピケティの考えている社会のイメージは、おそらく機械が人間のやっている仕事を次々と奪ってしまい、資本の蓄積が進むことが賃金の低迷を招く世界ではないか。

コンピューターの能力が急速に人間に近づいて、生産工程だけでなくホワイトカラーの仕事をも処理するようになる中で、「機械との競争」に人間が敗れていく世界では、資本収益率があまり低下せず、資本への分配が高まっていってしまう可能性がある。

ピケティが言うように、二度にわたる世界大戦で資産が破壊されたことが所得分配の平等化の原因だとすると、資本の蓄積で財産所得への配分率が高まることになり、先進国は昔のような所得分配が不平等な社会になってしまう恐れがある。

3│賃金と財産所得への分配

これまで、経済が発展していくことで皆が豊かになり、より平等な社会が実現すると考えられてきたが、ピケティの仮説が正しければ経済が発展しても自動的に平等な社会は実現しないことになる。

貧しい経済では労働者は資産の蓄積ができないが、所得水準が上昇すれば労働者も資産を保有するようになり、賃金に加えて少しずつ財産所得も増えていく。賃金と財産所得の比率が一定ならば、少しずつだが労働者の取り分が増えていき、社会はより平等になるだろう。

市場主義の基本的な考え方は、原則的には規制の無い自由な経済取引が最も優れたものであり、政府の関与が望ましい領域は限定的だというものだ。現実の経済にある様々な欠陥を取り除いていくことによって、需要と供給で正しい価格が示されるようになる。これによって経済成長が高まり、一時的に所得格差は拡大することもあるが、経済発展によって、いずれは多くの人達に恩恵が及び格差は次第に縮小していくと考えられていた。

ピケティの仮説が正しければ、現実の経済にある様々な欠陥を取り除いて行っても社会は平等にはならず、不平等は拡大を続けることになる。

3―日本経済への含意

1│各国で異なるメカニズム

先進国の多くで所得格差が拡大しているとは言っても、欧州と米国とでは仕組みがかなり異なっている。欧州では元々それぞれの世帯が保有している資産額に大きな格差があって、資産から生まれる財産所得の格差が毎年の所得の格差を生んでいる。

一方、米国ではトップの企業経営者や金融専門家が著しく高額の所得を得ることで所得の格差が生まれている。保有している資産から得られる財産所得だけではなく、経営能力によるところもある。たとえばFacebookのザッカーバーグや、Appleのジョブズといったスーパースター経営者たちだ。

グローバル化の動きが、金融業や優秀な企業経営者の価値を高め所得を高いものにした一方で、製造工程のみならず企業の事務・管理業務にも及び、それまで安定した職業だと考えられていた、いわゆるホワイトカラーの事務・管理職の人々の賃金の低迷をもたらし職業を不安定にしている可能性もある。

2│日本経済はどうなるか

日本の不平等の拡大の原因は何なのか? 日本では、ピケティのいうように収益率が低下しないことよりも、収益率が低下してしまったことが問題であるように見える。また多くの企業の経営者の所得も米国のような高額のものではないので、著しい格差を生み出す要因とも見えない。単純な資産の蓄積が格差の拡大の原因とは考えにくい。

日本では、長年デフレに悩まされていたため株価が低迷し金利も低水準を続け、財産所得は低迷した。このためピケティが問題としているような、資産格差と所得格差のスパイラル的な拡大というメカニズムとは無縁の世界だった。しかしデフレ脱却が実現して、財産所得が増加すると、このメカニズムが働くようになる可能性がある。資産と所得が相互に格差を増幅するということが続けば、相続を通じて親から子へと格差が固定されてしまう恐れがある。

所得格差のない社会が理想的とは思えないが、著しい格差は社会を不安定にする。格差の固定が社会の閉塞感を生むことは否めない。

格差の議論は今後も人々の注目を集めるだろう。

(2015年04月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【巻き起こる格差議論-ピケティ「21世紀の資本」の意味】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

巻き起こる格差議論-ピケティ「21世紀の資本」の意味のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!