- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 再生可能エネルギーとどう向き合うか-再生可能エネルギーは未来の子供たちへの贈り物

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

9月下旬に、日本の10電力のうち5電力が、再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに対する回答をしばらく保留する、又は、再生可能エネルギー発電設備の接続申込みの接続可能量の上限に達した旨、公表した。事業者が急増して送電インフラが限界となったことがその理由として挙げられている。

奇しくも、安倍首相がニューヨークにある国連本部で開催された「気候サミット」(178か国・地域の首脳及び閣僚が参加)において「地球温暖化対策に関する日本の取組み」の演説を行なった直後だ。

<地球温暖化対策の象徴「電力の固定価格買い取り制度」>

再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどによるエネルギーである。

政府は、2012年7月に再生可能エネルギー(電力)を高値で買い取ることを電力会社に義務付けた(以下、「固定価格買い取り制度」という)。この固定価格買い取り制度は、日本における温暖化対策の象徴的な取組みである。その目的は、地球温暖化の原因と考えられている温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の削減であり、日本のエネルギー自給率の向上及び産業の育成である。

日本の再生可能エネルギー電力(水力を除く)の現状は、2013年度で全電力の僅か2.2%を占めるに過ぎない。固定価格買い取り制度により経済産業大臣の認定を受けた設備容量は約6,864万キロワットに上るが、2014年3月末までに稼動した設備は約895万キロワットとその13%に留まる。

<異常気象に襲われた日本>

温暖化の影響といわれる異常気象は、日本でも身近な現象になってきた。

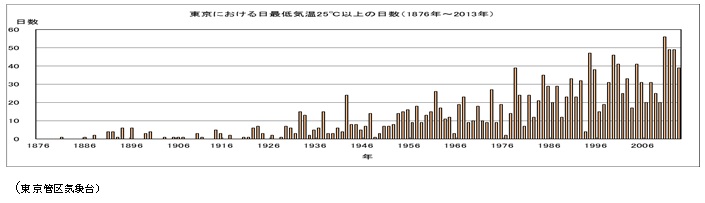

日本の気温の推移を「東京における日最低気温25℃以上の日数」で見てみると、熱帯夜が増え温暖化は進行しているように見える。

2014年の日本は、豪雨や台風など度重なる異常気象に襲われ、各地ではこれまでにない土砂崩れや水害が発生し大きな被害を受けた。海洋や大気の温暖化は水蒸気の大量発生を促すため、集中豪雨やゲリラ豪雨に結び付きやすい。日本でもこうした異常気象への備えと温暖化防止への行動がますます重要になっている。

<再生可能エネルギーによる未来都市「マスダール計画」>

いま、再生可能エネルギーで未来都市に挑戦している国がある。

アラブ首長国連邦(UAE)である。UAEは石油・ガス資源に恵まれ経済成長が著しい資源国である。首都アブダビではハイブリットカーも電気自動車もほとんど走っていない。再生可能エネルギーには無縁ともいえる首都アブダビは、アブダビ国際空港近郊で「マスダール(源の意)」と名づけた未来都市の計画を進行させている。その投資総額は220億ドル、新都市が目指しているのは、太陽光発電、太陽熱発電など太陽エネルギーやその他の再生可能エネルギーを利用して持続可能なゼロ・カーボン(二酸化炭素)都市を実現することである。電力・移動手段を始め、社会インフラのすべてが再生可能エネルギーで賄われることになる。

計画は2006年に着手し、建設は2008年から始まった。米国のサブプライムローンに端を発した世界同時不況の影響から当初8年(2014年完成)の計画は2010年時点で2025年まで延長され、居住者の数は4万人に、通勤者の数も5万人に下方修正されている。しかし、現在までの建設で太陽光発電、風力発電など再生可能エネルギーの導入・利用は着実に進んでいる。日本企業も参画しており、日本製の電気自動車も走っている。

この壮大なプロジェクトは「何れ石油は枯渇する」という未来への備えである。同時に、マスダールの完成は温暖化対策に取組む世界を大きく変える可能性を秘めている。

<再生可能エネルギーは未来の子供たちへの贈り物>

再生可能エネルギーの先進国であるドイツでは、すでに再生可能エネルギー(水力を除く)が全電力の18.9%を占めている(2012年実績、目標は2035年までに65%)。ドイツにおける再生可能エネルギー導入・拡大の目的は、持続的エネルギーの供給、エネルギー自給率向上、温暖化対策などにある。だが、その高いコストは電気料金に上乗せされ、一般家計の2013年における負担額は月額約15ユーロ(約2,000円)を超えている。また、企業からは「高い電気料金が競争力を損なう」との懸念が噴出しており、ドイツ国内では高コストという課題に直面している。

日本でも同様である。再生可能エネルギーの買い取りコストは電力料金に上乗せされ、家計に月額225円の負担をかけている。固定価格買い取り制度で認定した計画分を含めるとその負担は月額935円まで増えるという計算がなされており、「このまま増やしてよいのか」という議論がでている。

しかし、本当にここで留まってよいのだろうか。

日本の一次エネルギー(電力を含む)を見てみると、全体の9割超(2012年度)を化石燃料に依存し、再生可能エネルギー関連が占める割合は3.1%に過ぎない。しかも、その化石燃料の殆どが輸入であり、日本のエネルギー自給率は6%しかない。化石燃料の持続的な確保が死活問題であるという面もある。

また、後世との関係においては、毎日、大量の温室効果ガスを発生させ、異常気象のリスクと化石燃料の確保というツケを残している。蛇足だが、財政赤字というツケも積み重ねている。

確かに再生可能エネルギーの現実は厳しい。脆弱なインフラ、高いコスト、制御力や予測力の向上など多くの課題が指摘されており、国民生活や企業活動に必要なエネルギーを短期間に再生可能エネルギーで代替していくことは難しい。しかし、技術革新を重ねて再生可能エネルギーの発電効率を高めていくこと、それらに関連する蓄電池、移動手段としての電気自動車などの開発・導入を推進していくことは、現代人から未来の子供たちへのせめてもの贈り物になるのではなかろうか。

再生可能エネルギーは、クリーンで持続可能なエネルギー源である。地球温暖化対策、エネルギー自給率の向上にもつながる。永続的な取組みが必要であると考える。

(2014年10月31日「研究員の眼」)

谷本 忠和

谷本 忠和のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2014/10/31 | 再生可能エネルギーとどう向き合うか-再生可能エネルギーは未来の子供たちへの贈り物 | 谷本 忠和 | 研究員の眼 |

| 2014/04/24 | 野球タイプか、サッカータイプか-「組織」を置き換えて見つめ直すと何かが見える | 谷本 忠和 | 研究員の眼 |

| 2013/10/31 | 観光業に目を向けよう ~財政危機緩和の一翼を担うかも? | 谷本 忠和 | 研究員の眼 |

| 2013/04/26 | 英国サッチャー首相の時代、そして今~当時の世界の指導者が成し遂げたこと | 谷本 忠和 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【再生可能エネルギーとどう向き合うか-再生可能エネルギーは未来の子供たちへの贈り物】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

再生可能エネルギーとどう向き合うか-再生可能エネルギーは未来の子供たちへの贈り物のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!