- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 個人消費は本当に強いのか

コラム

2004年07月20日

1.政府は景気判断を上方修正

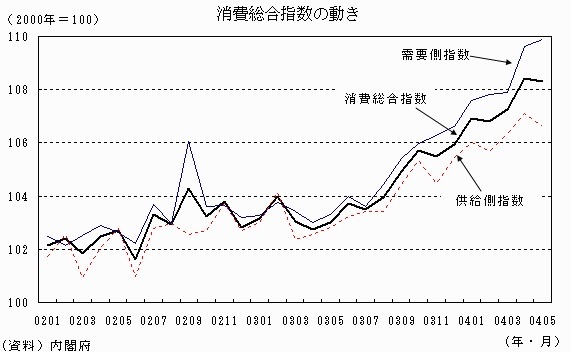

消費総合指数は、個人消費の動きを総合的、かつ迅速に把握することを目的として、供給側統計(鉱工業出荷指数、特定サービス産業動態統計等)、需要側統計(家計調査)を加工、統合することにより、内閣府が毎月作成しているものである。

同指数は、作成方法がGDP速報(QE)における民間消費支出の推計手法に近いため、概ね似た動きをすることに加え、需要側指数、供給側指数の両方が月次ベースで公表されるという長所がある。

そこで、両指数の動きを見てみると、最近はほぼ一貫して需要側指数の伸びが供給側指数の伸びを大きく上回っており、その乖離幅は拡大する傾向が見られる。GDP速報の民間消費支出はこのところ高い伸びが続いているが、その主因が需要側指数の高い伸びにあったことが分かる。このような動きは4月、5月も継続している。

需要側指数が特に好調な理由は、その基礎統計である「家計調査」の消費支出がそれ以外の消費関連統計に比べて非常に強いためである。家計調査の実質消費支出(全世帯)は昨年11月以降、7ヵ月連続で前年比プラスとなっており、特に4月、5月はそれぞれ4.6%、4.8%と極めて高い伸びとなっている。一方、供給側の統計を見ると、たとえば商業販売統計の小売業売上高は2月にはうるう年の影響もあって一時的にプラスになったものの、3月以降は再びマイナスに転じている。

このように見てくると、はたして消費総合指数に見られるような個人消費の強さは本物と言えるのだろうか?

同指数は、作成方法がGDP速報(QE)における民間消費支出の推計手法に近いため、概ね似た動きをすることに加え、需要側指数、供給側指数の両方が月次ベースで公表されるという長所がある。

そこで、両指数の動きを見てみると、最近はほぼ一貫して需要側指数の伸びが供給側指数の伸びを大きく上回っており、その乖離幅は拡大する傾向が見られる。GDP速報の民間消費支出はこのところ高い伸びが続いているが、その主因が需要側指数の高い伸びにあったことが分かる。このような動きは4月、5月も継続している。

需要側指数が特に好調な理由は、その基礎統計である「家計調査」の消費支出がそれ以外の消費関連統計に比べて非常に強いためである。家計調査の実質消費支出(全世帯)は昨年11月以降、7ヵ月連続で前年比プラスとなっており、特に4月、5月はそれぞれ4.6%、4.8%と極めて高い伸びとなっている。一方、供給側の統計を見ると、たとえば商業販売統計の小売業売上高は2月にはうるう年の影響もあって一時的にプラスになったものの、3月以降は再びマイナスに転じている。

このように見てくると、はたして消費総合指数に見られるような個人消費の強さは本物と言えるのだろうか?

2.最近の家計調査は過大評価の可能性

最近の家計調査の消費支出は、以下のような理由で過大評価されており、その結果、家計調査を用いて作成された消費総合指数、特に需要側指数は実態よりも強めに出ている可能性が高い。

家計調査の調査世帯(サンプル)数は約8000世帯だが、毎月6分の1ずつ調査世帯の入れ替えが行われるため、調査世帯の特徴(たとえば、世帯人員数、世帯主の収入、職業など)が前年と大きく変わってしまう可能性がある。そのような場合には、消費支出の伸び率は実勢からかけ離れてしまうこともあり得るだろう。

最近の家計調査における消費支出の伸びが、このような調査世帯の入れ替えによるものと断定するのは難しい。ただ、その可能性を示唆するひとつの材料がある。

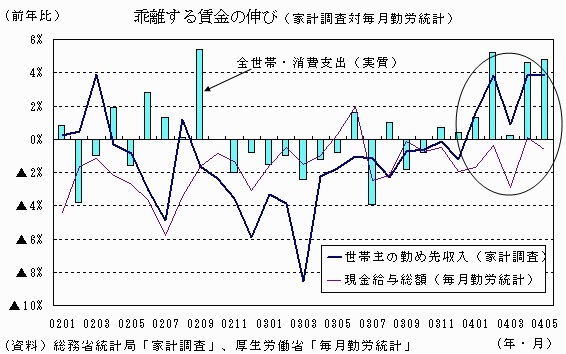

それは、家計調査では世帯主の所得(勤め先収入)の伸びが、代表的な賃金統計である「毎月勤労統計(厚生労働省)」における現金給与総額の伸びを大幅に上回っていることである。もちろん両者は概念的にも違いがあるため、伸び率が異なるのは当然であるが、長い目でみれば同じような傾向を示す。ところが、今年に入ってから両者の乖離は非常に大きなものとなっている。毎月勤労統計の現金給与総額の伸びは依然水面下にあるのに対して、家計調査の勤め先収入(世帯主)は今年に入ってから明確なプラスに転じているのである。

家計調査の調査世帯(サンプル)数は約8000世帯だが、毎月6分の1ずつ調査世帯の入れ替えが行われるため、調査世帯の特徴(たとえば、世帯人員数、世帯主の収入、職業など)が前年と大きく変わってしまう可能性がある。そのような場合には、消費支出の伸び率は実勢からかけ離れてしまうこともあり得るだろう。

最近の家計調査における消費支出の伸びが、このような調査世帯の入れ替えによるものと断定するのは難しい。ただ、その可能性を示唆するひとつの材料がある。

それは、家計調査では世帯主の所得(勤め先収入)の伸びが、代表的な賃金統計である「毎月勤労統計(厚生労働省)」における現金給与総額の伸びを大幅に上回っていることである。もちろん両者は概念的にも違いがあるため、伸び率が異なるのは当然であるが、長い目でみれば同じような傾向を示す。ところが、今年に入ってから両者の乖離は非常に大きなものとなっている。毎月勤労統計の現金給与総額の伸びは依然水面下にあるのに対して、家計調査の勤め先収入(世帯主)は今年に入ってから明確なプラスに転じているのである。

毎月勤労統計はカバレッジも広く、賃金統計としては家計調査よりも信頼度が高い。家計調査の収入の伸びは、実態を大きく上回っている可能性が高い。

所得水準が高ければ、当然のことながらそれに応じて消費水準も高くなる。調査世帯の入れ替えによって、所得の高い世帯の割合が前年よりも増え、それが消費支出の高い伸びにつながっているのではないか。

家計調査において所得の伸びが実態よりも高いということであれば、消費支出の伸びも過大評価されている確率が高いと考えたほうがよいだろう。

所得水準が高ければ、当然のことながらそれに応じて消費水準も高くなる。調査世帯の入れ替えによって、所得の高い世帯の割合が前年よりも増え、それが消費支出の高い伸びにつながっているのではないか。

家計調査において所得の伸びが実態よりも高いということであれば、消費支出の伸びも過大評価されている確率が高いと考えたほうがよいだろう。

3.足もとの個人消費は割り引いて見る必要

家計調査以外の消費関連統計も底堅く推移していることから、個人消費が回復基調にあることは間違いない。しかし、力強さという点ではまだ物足りなさが残っている。個人消費が本格的に回復するためには、賃金が明確に増加することが必要だが、毎月勤労統計から判断すれば、現時点でその条件は満たされていない。企業収益の増加が今後、賃金にどの程度波及していくが注目される。

8月中旬には内閣府から4-6月期のGDP1次速報値が発表されるが、家計調査は民間消費支出の推計に用いられる基礎統計のひとつとなっている。未発表の6月の結果にもよるが、4月、5月の非常に強い数字からすれば、民間消費支出は昨年10-12月期、今年1-3月期の実質・前期比1.0%に続き、4-6月期も高い伸びとなりそうである。

しかし、ここで見たように、最近の家計調査の消費支出は調査世帯の入れ替えにより過大評価されている可能性が高い。個人消費の実力を判断する際には、その伸び率はかなり割り引いて見る必要があるだろう。

8月中旬には内閣府から4-6月期のGDP1次速報値が発表されるが、家計調査は民間消費支出の推計に用いられる基礎統計のひとつとなっている。未発表の6月の結果にもよるが、4月、5月の非常に強い数字からすれば、民間消費支出は昨年10-12月期、今年1-3月期の実質・前期比1.0%に続き、4-6月期も高い伸びとなりそうである。

しかし、ここで見たように、最近の家計調査の消費支出は調査世帯の入れ替えにより過大評価されている可能性が高い。個人消費の実力を判断する際には、その伸び率はかなり割り引いて見る必要があるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2004年07月20日「エコノミストの眼」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【個人消費は本当に強いのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

個人消費は本当に強いのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!