- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 公的年金積立金の資産配分決定プロセス~年金改革ウォッチ 2024年11月号

2024年11月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月の動き

資金運用部会は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の次期中期目標等に関する議論の進め方について了承した。また、GPIFの現状の取組や課題についてのヒアリングも行った。

○社会保障審議会 資金運用部会

10月7日(第22回) GPIFの次期中期目標等に関する議論の進め方、現状の取組及び課題(ヒアリング)

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42443.html (資料)

* 年金改革ウォッチは2013年1月より連載。2023年4月より毎月第2火曜日(2024年5月は第3火曜日)に連載。

○社会保障審議会 資金運用部会

10月7日(第22回) GPIFの次期中期目標等に関する議論の進め方、現状の取組及び課題(ヒアリング)

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42443.html (資料)

* 年金改革ウォッチは2013年1月より連載。2023年4月より毎月第2火曜日(2024年5月は第3火曜日)に連載。

2 ―― ポイント解説:公的年金積立金の資産配分決定プロセス

資金運用部会では、公的年金積立金の基本的な資産配分(基本ポートフォリオ)の策定に向けた議論の進め方が了承された。本稿では、資産配分決定の流れや考え方を確認する。

1|決定の流れ:厚労相がGPIFに運用目標を指示し、GPIFが目標に沿う資産配分を検討

GPIFが管理する公的年金積立金の基本的な資産配分は、運用成果を左右する要因となる。資産配分は中期計画の一部としてGPIFが検討し厚労相が認可するが、その前提となる目標利回りや許容するリスクなどの中期目標は厚労相がGPIFに指示する。

GPIFが管理する公的年金積立金の基本的な資産配分は、運用成果を左右する要因となる。資産配分は中期計画の一部としてGPIFが検討し厚労相が認可するが、その前提となる目標利回りや許容するリスクなどの中期目標は厚労相がGPIFに指示する。

また、2015年に実施された被用者年金の一元化(厚生年金と共済年金の統合)に伴い、所管する4省(厚生労働省、財務省、総務省、文部科学省)が積立金基本指針を定め、積立金を管理運営する4機関*2で参考とすべき資産配分(モデルポートフォリオ)を定めることになっている。

また、2015年に実施された被用者年金の一元化(厚生年金と共済年金の統合)に伴い、所管する4省(厚生労働省、財務省、総務省、文部科学省)が積立金基本指針を定め、積立金を管理運営する4機関*2で参考とすべき資産配分(モデルポートフォリオ)を定めることになっている。なお、2020年の中期計画の認可に関する資金運用部会の審議のうち基本的な資産配分に関する回は、金融市場への影響を考慮して非公開で行われた。

*1 厚生労働省ホームページ「年金積立金管理運用独立行政法人の中期目標の変更及び中期計画の変更の認可について」。

*2 GPIF、国家公務員共済連合会、地方公務員共済連合会、日本私立学校振興・共済事業団。

2|考え方:目標利回りを最低限のリスクで確保

2|考え方:目標利回りを最低限のリスクで確保公的年金積立金の基本的な資産配分は、目標利回りを最低限のリスクで確保するように策定される。

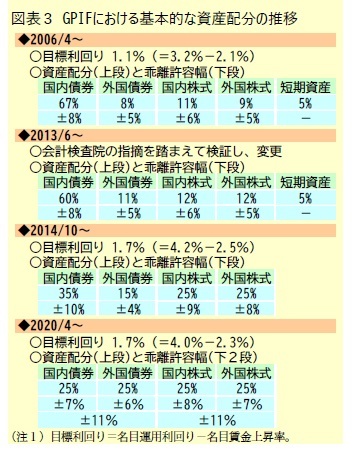

目標利回りは、少なくとも5年に1度公表される公的年金財政の将来見通しを踏まえて決定される。2006年のGPIF設立時の目標利回りは、2004年の将来見通し(財政再計算)の実質的な運用利回り(=名目運用利回り-名目賃金上昇率)と設定された*3。2014年に変更された中期目標からは、将来見通し(財政検証)で使われた経済前提のうち最も高い実質的な運用利回りが使われている。

許容するリスクは、2006年のGPIF設立時には収益率の変動が尺度とされたが、2014年の中期目標からは、名目運用利回りが名目賃金上昇率を下回る可能性や下回る度合などがリスクの尺度とされている。

そのうえで、2014年の中期目標からは、多数の資産配分の中で*4、目標利回りを達成し*5、名目運用利回りが名目賃金上昇率を下回る可能性が全額を国内債券で運用した場合よりも低く、名目運用利回りが名目賃金上昇率を下回る場合の下回る度合が最小のものが採用されている。このため、目標利回りと許容するリスクと各資産区分の特性(期待リターンや標準偏差や相関係数)が設定されれば、基本的な資産配分は機械的に決まる形になっている。

*3 2004年の将来見通し(財政再計算)では正式な経済前提は1通りだったが、2009年以降の将来見通し(財政検証)では複数の経済前提が使われている。なお、2010年の中期目標や中期計画の策定では、当時の民主党政権が年金制度の抜本改革を予定していたため、暫定的に従来の基本的な資産配分が検証・確認のうえで継続された(図表3では割愛)。

*4 2014年10月以降の基本的な資産配分は、5%刻みで設定されている。

*5 各資産区分の実質的な期待リターン(=名目期待リターン-名目賃金上昇率)を計算する際の名目賃金上昇率は、公的年金の将来見通しの経済前提のうち目標利回りの根拠となったケースの値が使われている。

3|注目点:官邸方針の反映や運用の高度化

基本的な資産配分は認可されるまで非公表だが、事前の議論で注目したいのは、中期目標の案で示される基本的な資産配分の考え方である。前回から大きく変わる雰囲気は感じられないが、昨今の金利上昇や官邸の資産運用立国実現プランなどがどう反映されるかに注目したい。

また、中期計画の案で示される運用の高度化や多様化にも注目したい。先月の資金運用部会でもGPIFにおける専門的な人材の確保などが話題になっており、具体的な計画の内容が注目される。

基本的な資産配分は認可されるまで非公表だが、事前の議論で注目したいのは、中期目標の案で示される基本的な資産配分の考え方である。前回から大きく変わる雰囲気は感じられないが、昨今の金利上昇や官邸の資産運用立国実現プランなどがどう反映されるかに注目したい。

また、中期計画の案で示される運用の高度化や多様化にも注目したい。先月の資金運用部会でもGPIFにおける専門的な人材の確保などが話題になっており、具体的な計画の内容が注目される。

(2024年11月12日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【公的年金積立金の資産配分決定プロセス~年金改革ウォッチ 2024年11月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

公的年金積立金の資産配分決定プロセス~年金改革ウォッチ 2024年11月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!