- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2022年の為替介入を振り返る~結局、効果はあったのか?

2023年06月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. トピック:2022年の為替介入を振り返る

ドル円レートは先月終盤に再び1ドル140円の節目を突破した。直後の30日には、円安けん制の意図があったものとみられるが、財務省・金融庁・日銀による「国際金融資本市場に関する情報交換会合(3者会合)」も開催された。リスクシナリオではあるが、今後さらに円安が進めば、円買い為替介入に再び踏み切る可能性も排除できなくなることから、昨年実施された円買い為替介入について改めて振り返り、その効果について考察する。

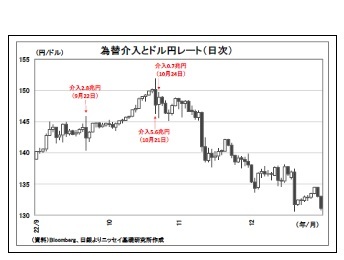

(昨年は24年ぶりの円買い介入を実施)

(昨年は24年ぶりの円買い介入を実施)まず、昨年の介入の経緯を振り返っておくと、急速な円安ドル高が進行する中で、財務省・日銀は3者会合、レートチェックのステップを経て、9月下旬に円買い為替介入に踏み切った。通常、円高の進行に対して円売り介入を行うことの多い日本の金融当局にとって円買い介入は稀なことであり、実に24年ぶりのことであった(表紙図表参照)。

介入はドル円が145円を超えた9月22日(介入額2.8兆円)を皮切りに、150円を突破した10月21日(同5.6兆円)、それに続く24日(同0.7兆円)にも実施された。結果的に昨年の介入は9月から10月にかけて合計3回、総額9.2兆円の規模となった。

改めて振り返ってみると、昨年の介入は政府・日銀が円安抑制効果を高めるために施したとみられる工夫が随所にうかがえる。

工夫(1):徹底した情報管理

以下は筆者が「政府・日銀による工夫」と推測しているものであり、実際に意図的に実施されたものか定かでない点には留意が必要だが、工夫の一つ目としては「徹底した情報管理」が挙げられる。政府・日銀は初回にあたる9月22日の介入後に介入の実施を公表したが、財務大臣・財務官による会見ではその規模や単独介入か否か、今後の方針などについての情報を与えなかった。また、その後は介入実施自体の公表を控え、覆面介入の形を採った。

初回を公表することで「介入を実施する局面に入った」ことを宣言する一方で殆ど手の内を明かさず、その後に覆面介入化したことで、市場参加者が介入の有無について疑心暗鬼に陥り、円売りが抑制された面があったと考えられる。

ちなみに、介入の有無やその額についての詳細が開示されるのは、当該四半期が終了してさらに1カ月余り後のことになる。日銀が日々公表している資金需給見通しから介入額を推計することもできるが、数日時間差があるうえ、その正確性にも不透明さがある。

以下は筆者が「政府・日銀による工夫」と推測しているものであり、実際に意図的に実施されたものか定かでない点には留意が必要だが、工夫の一つ目としては「徹底した情報管理」が挙げられる。政府・日銀は初回にあたる9月22日の介入後に介入の実施を公表したが、財務大臣・財務官による会見ではその規模や単独介入か否か、今後の方針などについての情報を与えなかった。また、その後は介入実施自体の公表を控え、覆面介入の形を採った。

初回を公表することで「介入を実施する局面に入った」ことを宣言する一方で殆ど手の内を明かさず、その後に覆面介入化したことで、市場参加者が介入の有無について疑心暗鬼に陥り、円売りが抑制された面があったと考えられる。

ちなみに、介入の有無やその額についての詳細が開示されるのは、当該四半期が終了してさらに1カ月余り後のことになる。日銀が日々公表している資金需給見通しから介入額を推計することもできるが、数日時間差があるうえ、その正確性にも不透明さがある。

工夫(2):大規模・ピンポイントでの実施

二つ目の工夫は「介入のやり方」だ。政府・日銀による過去の介入では、小規模・断続的に実施することも多々あったのだが、今回の介入回数は3回のみで総額は9.2兆円であったため、1回当たりの介入額は平均3.1兆円に達した。

1回当たりの介入規模を大きくして介入時に明確な円高反応を演出することで、投機筋は介入に対する警戒を高めざるを得なくなり、円を売りづらくなる。

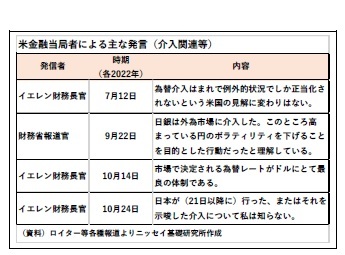

また、介入の回数を絞ってピンポイントに実施することで、介入対象通貨(ドル)の発行国であり、人為的な為替操作を嫌う傾向のある米国を刺激することを避ける効果も期待できる。

二つ目の工夫は「介入のやり方」だ。政府・日銀による過去の介入では、小規模・断続的に実施することも多々あったのだが、今回の介入回数は3回のみで総額は9.2兆円であったため、1回当たりの介入額は平均3.1兆円に達した。

1回当たりの介入規模を大きくして介入時に明確な円高反応を演出することで、投機筋は介入に対する警戒を高めざるを得なくなり、円を売りづらくなる。

また、介入の回数を絞ってピンポイントに実施することで、介入対象通貨(ドル)の発行国であり、人為的な為替操作を嫌う傾向のある米国を刺激することを避ける効果も期待できる。

工夫(3):介入余力の演出

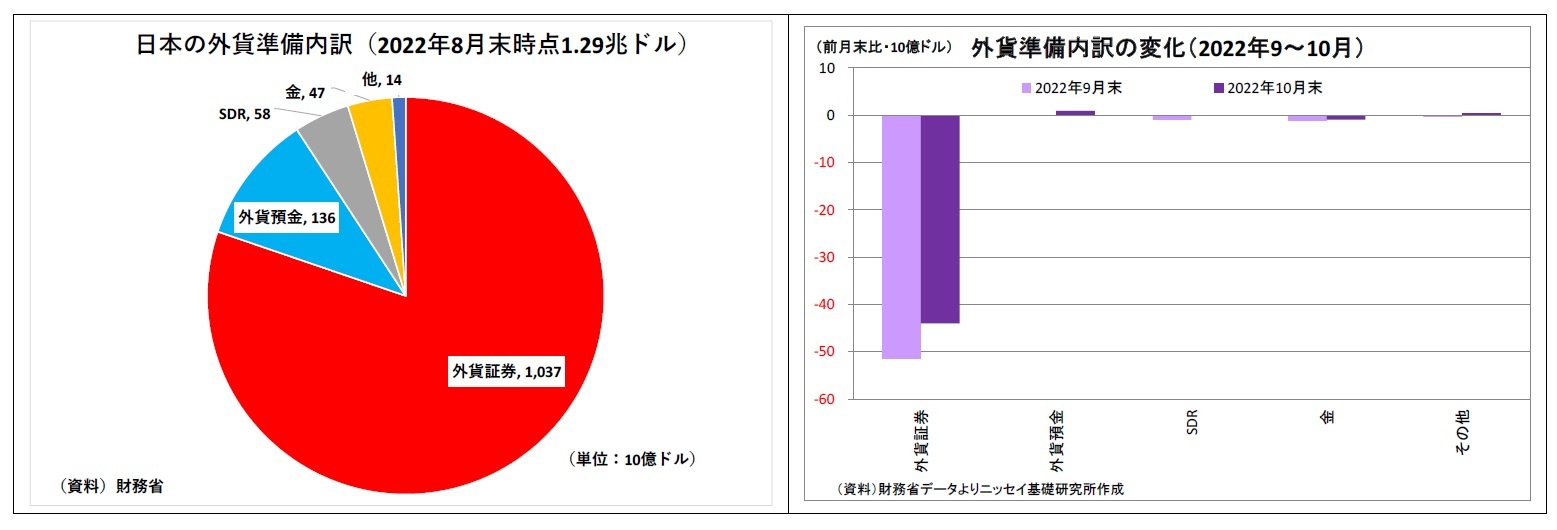

三つ目の工夫は「介入余力の演出」だ。円売り介入とは異なり、円買い介入の場合には売却のための外貨が必要になり、通常は外貨準備がその原資となる1。日本の外貨準備は過去の円売り介入で積み上がった結果、介入開始直前(昨年8月末)時点で1.29兆ドルと巨額に達していた。ただし、その大半は米国債が中心とみられる外貨証券2の形で保有されており、円買い介入のために保有している米国債を売却することは米政府との関係上ハードルが高いとみられていた。従って、介入原資として即座に使えるのは全体の1割に過ぎない外貨預金に限られ、介入余力は限定的であるという見方が市場で台頭していた。

しかしながら、各月末に公表される外貨準備の内訳において介入後に減少していたのは、予想されていた外貨預金ではなく外貨証券であった。おそらく米政府との間で話をつけたうえで米国債を売却したと推測されるが、外貨証券の減少を見せつけることで、「米国債の売却も可能である」ことを市場に認知させ、介入余力が十分にあることを演出する狙いがあったものとみられる。

三つ目の工夫は「介入余力の演出」だ。円売り介入とは異なり、円買い介入の場合には売却のための外貨が必要になり、通常は外貨準備がその原資となる1。日本の外貨準備は過去の円売り介入で積み上がった結果、介入開始直前(昨年8月末)時点で1.29兆ドルと巨額に達していた。ただし、その大半は米国債が中心とみられる外貨証券2の形で保有されており、円買い介入のために保有している米国債を売却することは米政府との関係上ハードルが高いとみられていた。従って、介入原資として即座に使えるのは全体の1割に過ぎない外貨預金に限られ、介入余力は限定的であるという見方が市場で台頭していた。

しかしながら、各月末に公表される外貨準備の内訳において介入後に減少していたのは、予想されていた外貨預金ではなく外貨証券であった。おそらく米政府との間で話をつけたうえで米国債を売却したと推測されるが、外貨証券の減少を見せつけることで、「米国債の売却も可能である」ことを市場に認知させ、介入余力が十分にあることを演出する狙いがあったものとみられる。

1 その他に通貨スワップ協定を結んだ国などから融通してもらった外貨を用いるという方法もある。

2 外貨準備については大まかな分類が開示されるのみであり、通貨別の割合や詳細な種別は明らかにされていない。

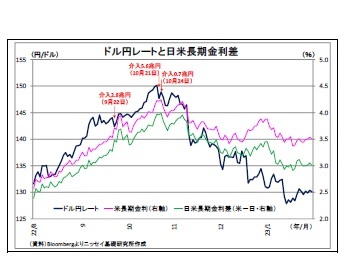

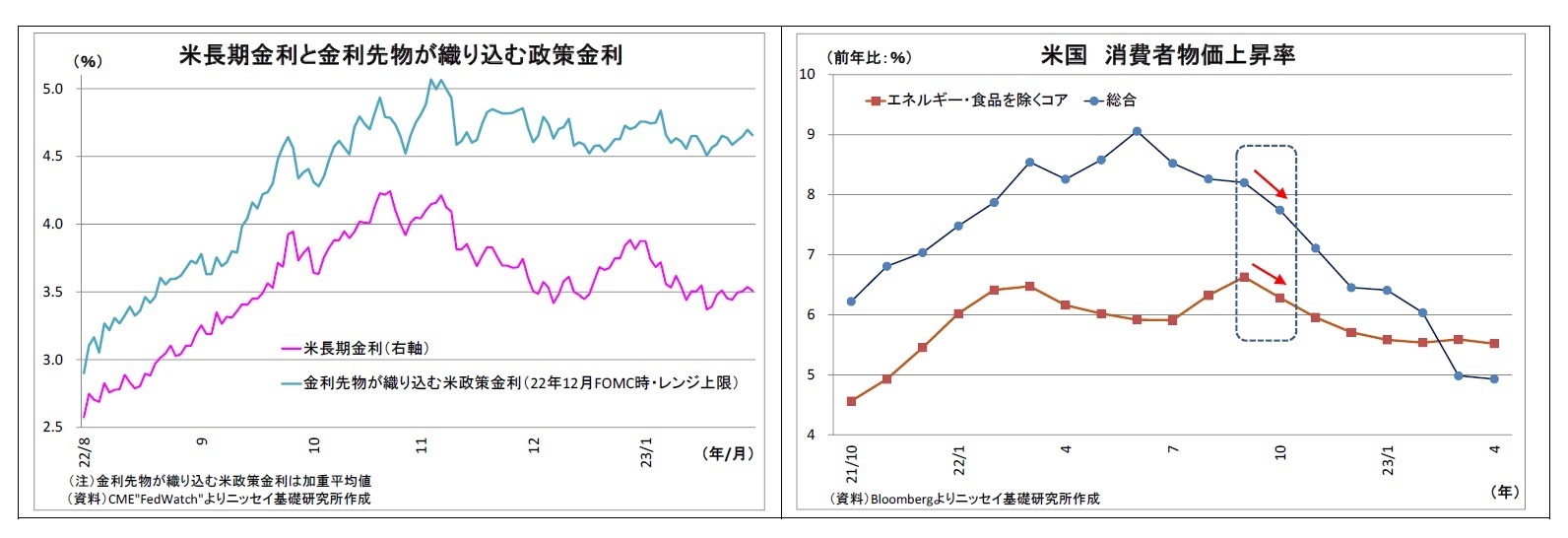

このように、昨年11月以降に円安が是正された主因は日米、特に米金融政策に対する市場の見方の変化であると考えられる。もともと、ファンダメンタルズによって裏付けられた為替のトレンドを政府・日銀の単独介入によって変えることは難しいと考えられる。

このように、昨年11月以降に円安が是正された主因は日米、特に米金融政策に対する市場の見方の変化であると考えられる。もともと、ファンダメンタルズによって裏付けられた為替のトレンドを政府・日銀の単独介入によって変えることは難しいと考えられる。しかし、だからといって介入の効果が無かったわけではない。円安の流れを反転させたわけではないにせよ、一定程度進行を抑制した可能性が高いためだ。

ドル円と日米金利差の連動性が極めて強かった昨年3月から6月半ばの両者の関係を用いて、「日米金利差の動きから推計されるドル円レート」を試算し、実際のドル円の動きと比較すると、昨年6月半ば以降については、実際のドル円レートが「金利差から推計されるドル円レート」を5~10円ほど上回っていた。しかし、9月の介入後は実際のドル円レートと「金利差から推計したドル円レート」の差が5円未満へと急速に縮小していることがわかる。

為替には様々な要因が絡むため断定こそ出来ないものの、昨年半ばから秋にかけて進んでいた投機的な円売りが政府・日銀による介入によって抑制され、5円程度円安の進行を抑制した可能性が高いと考えられる。

以上の通り、昨年の円買い為替介入では、政府・日銀が随所に工夫を施したこともあり、一定程度効果を発揮したと考えられる。しかし、厳しい見方をすれば、介入からあまり時間を置かずして米利上げ観測が後退し、円安圧力も後退するという外部環境の変化に救われた面も否めない。仮に利上げ加速観測が長期化し、円安圧力が長引いていた場合には、多頻度・大規模化する介入に対して米政府の態度が硬化し、身動きが取れなくなっていた可能性もある。

筆者の今後のメインシナリオとしては、米利上げの打ち止め・利下げの織り込みによって、次第に円高ドル安圧力が高まっていくとみているが、予想外に米国の物価上昇圧力が根強い場合には、利上げ観測のさらなる高まりを受けて円安が進み、政府・日銀が介入に踏み切らざるを得なくなる可能性も排除できない。また、メインシナリオ通りに今後一旦円安が是正されていくとしても、中長期的には再び急速な円安・円高局面が発生し、政府・日銀が介入に踏み切らざるを得なくなる場面もあるだろう。その際には再び政府・日銀の手腕が問われることになる。

(2023年06月02日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年の為替介入を振り返る~結局、効果はあったのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年の為替介入を振り返る~結局、効果はあったのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!