- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 海外からの人口流入で、当面は前回より現役世代が増える見通し-新しい将来推計人口を読む(2) 海外からの人口流入の影響

海外からの人口流入で、当面は前回より現役世代が増える見通し-新しい将来推計人口を読む(2) 海外からの人口流入の影響

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4月26日に公表された新しい将来推計人口1は複雑な結果となった。出生率の見通しが前回推計より低下したものの、外国人の入国超過の見通しが倍増したために、現役世代の減少が前回の推計よりも抑えられた。ただし、長寿化は引き続き進む見通しとなっており、高齢化率は長期的には前回推計より高まっている。

本稿では、上記のうち外国人の入国超過、すなわち海外からの人口流入に着目して、推計の仮定や結果を確認する2。

1 https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp

2 少子化と長寿化については、別稿「新しい将来推計人口を読む(1) 少子化と長寿化の見通し」で確認した。併せて参照されたい。

1|人口流入の仮定方法:今回から、直近5年間の平均人数を20年間適用

将来の人口は、現在の人口を出発点に、出生数を加え、死亡数を差し引き、海外との移動を加味して推計される。そのため、一般的には前稿で確認した出生率と死亡率が重要な仮定となるが、今回の推計では海外との移動の1つである「外国人の入国超過数」も大きな要素となっている3。

将来推計人口で使われる外国人の入国超過数は、滞在期間90日超が対象となる。人口学的には、日本人の移動は日本における人口の年齢構造の影響を受けるが、外国人の移動は日本の人口規模や年齢構造との関係は限定的、とされているため、人口に対する比率ではなく人数が仮定されている。

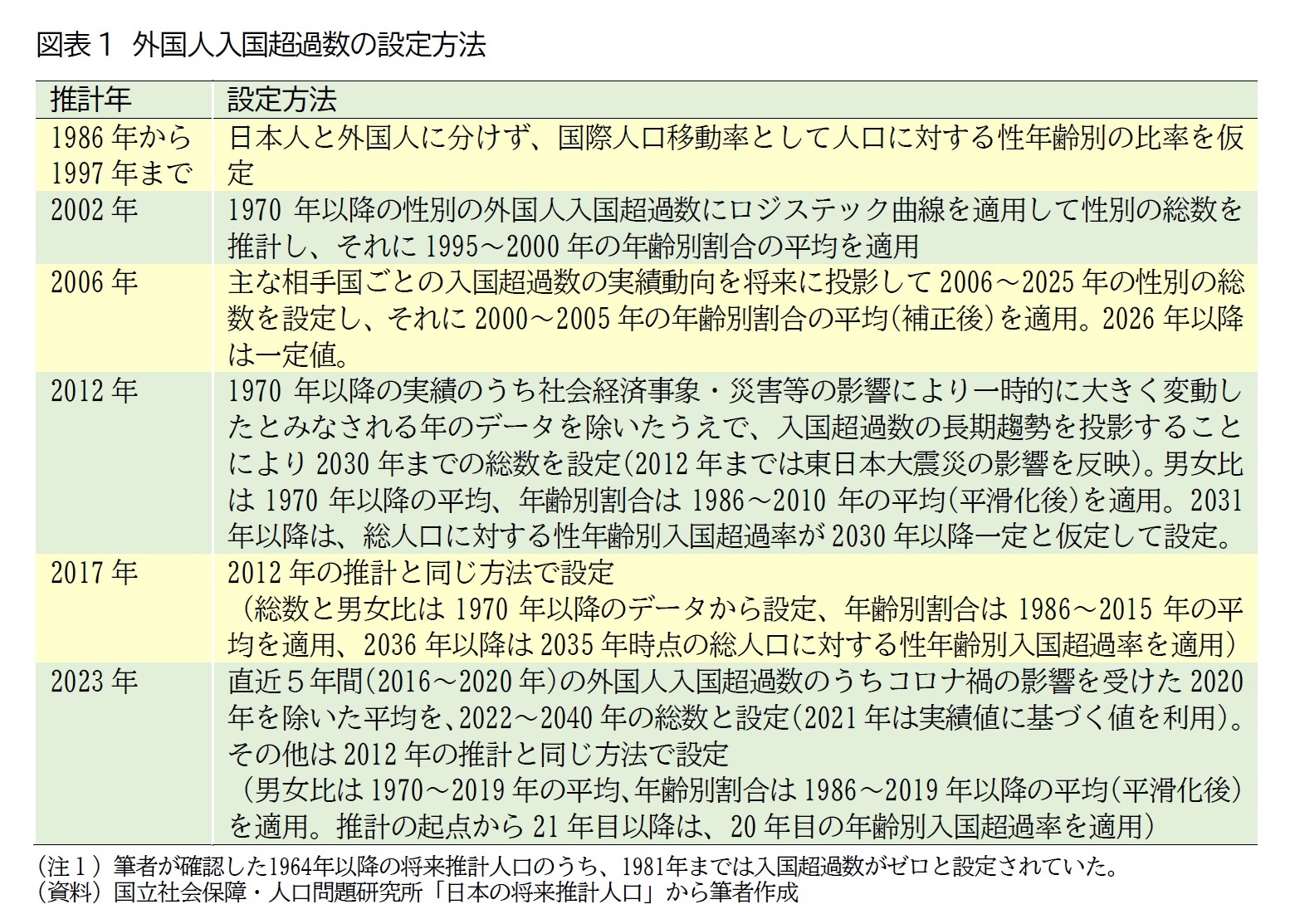

ただし、外国人の入国超過数の設定方法は何度か変更されている。筆者が確認した1964年以降の将来推計人口のうち、1981年までは入国超過数がゼロと設定され、1986年から1997年までは日本人と外国人に区分しない入国超過率(もしくは国際人口移動率)として人口に対する性年齢別の比率が設定されていた。2002年以降は日本人と外国人に分けて設定され、前々回(2012年)と前回(2017年)は、1970年以降のデータから総数と男女比を設定し、年齢別比率は1986年以降の平均を適用し、推計の起点から21年目以降は20年目の年齢別入国超過率を適用する、という方法が使われた。

今回(2023年)の推計では、2015年以降はより高い水準に移行したとみられることや4、これまでの仮定値はそれまでの入国超過数の増加の動向を踏まえつつも概ね直近の平均値付近の水準に収束するとしてきたことを考慮して、設定方法が変更された。具体的には、直近5年間(2016~2020年)の動向のうちコロナ禍の影響を受けた2020年を除いた平均を求め、それを将来に投影することで2040年までの総数を設定している(ただし2021年は実績値に基づく値を利用)。「投影」については、前回(2017年)と前々回(2012年)の推計では毎年の値が過去の傾向を踏まえて少しずつ増加していたが、今回の推計では2022~2040年が同じ値に据え置かれている。入国超過数の総数以外の、男女比は1970年以降の平均を用いる点や、年齢別割合は1986年以降の平均を用いる点、推計の起点から21年目以降は20年目の年齢別入国超過率を適用する点は、前回(2017年)や前々回(2012年)と同じ設定方法である。

3 海外との移動としては日本人の入国超過数も影響するが、これには大きな変動がなかった。

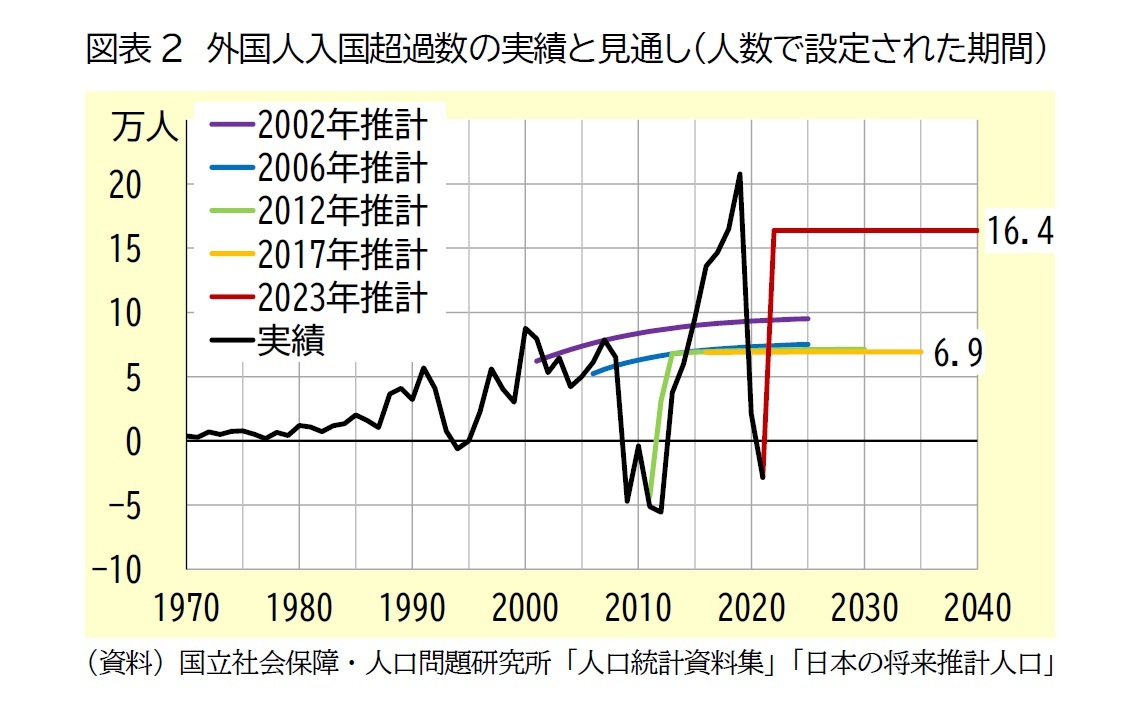

4 より高い水準へ移行した理由として考えられることを国立社会保障・人口問題研究所へ尋ねたところ、次のような説明があった(以下は筆者の理解に基づく整理)。高い水準へ移行した理由は1つではなく、過去10年間程度の構造的な要因が影響した結果だと見ている。日本側の要因としては、外国人の受入れに関する諸制度が整備されたことと、スキルレベルを問わず人材不足の状況になっていることが挙げられる。東南アジアを中心とした送り出し側の要因としては、自国の経済成長により、従来の移動先であった近隣国よりも所得が高い国へ移動するようになったことが挙げられる。外国人入国超過数の実績(図表2)を見ると、2010年前後の出国超過や低水準から急増したように見えるが、2010年前後の出国超過や低水準を2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災による一時的な変動と考えてならして見れば、長期的には外国人の入国超過が増加する傾向にあると見ている。

また、2022年10月31日の社会保障審議会人口部会では、外国人の入国超過数の背景にある入国者数と出国者数を見ると、両者ともコロナ禍直前まで増加基調にあり、特に2015年以降の増加が著しいことが示された(資料のp.48)。加えて、為替動向と外国人の入国超過との関係に関する委員からの質問に対して、次のような説明があった(以下は筆者による要約)。1990年代と比べて送り出しているアジア諸国と日本との経済格差が急速に縮まる中で、これまでも外国人の入国超過が拡大してきた実績がある。IMF等の国際機関では、送り出す国の経済成長が中期的には送り出し圧力を高めるという見方が共有されている。そうした状況もあり、足元の急激な円安動向が、差し迫ってトレンドを大きく変化させることはないと見ている。

5 厳密には47歳以降。設定どおりに男女別に見れば、男性は37歳以降、女性は50歳以降で、出国超過となっている。

1|15~64歳人口:海外からの流入増加で、前回推計より増加するが、将来は出生減の影響が出現

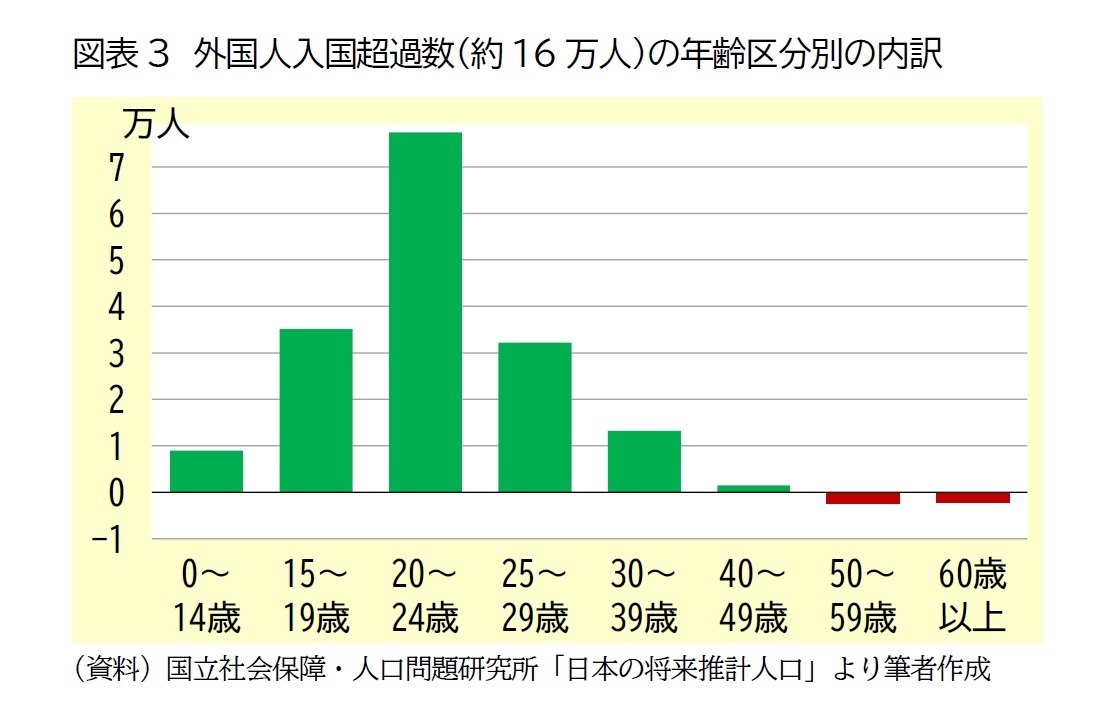

図表3で見たように外国人入国超過数の大半は15~29歳であるため、まず15~64歳人口の推計結果を確認する。

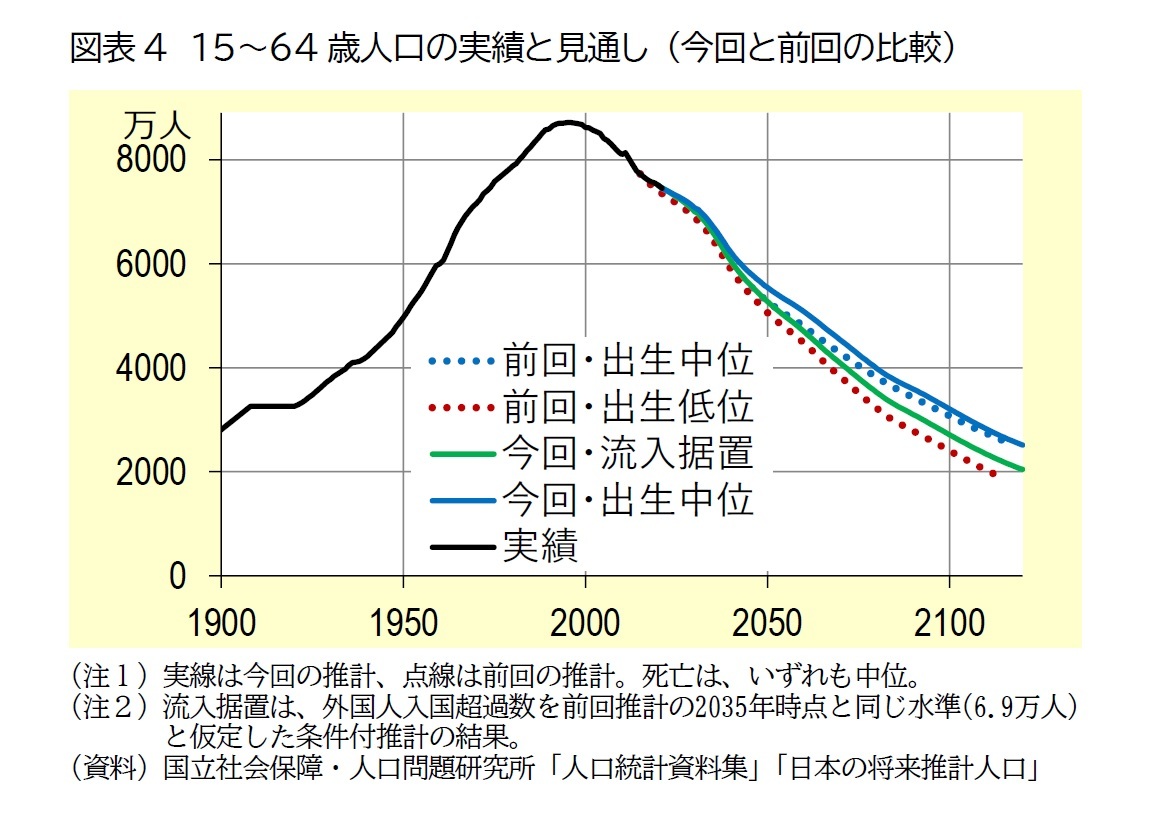

15~64歳人口は、1995年をピークに減少傾向が続いている。今後も減少が続く見通しとなっており、今回の中位推計では、推計の起点である2020年の7509万人から、50年後の2070年には4535万人に減少し、その後も2071年時点の出生率等が続くと仮定すれば100年後の2120年には2517万人になると見込まれている(図表4)。

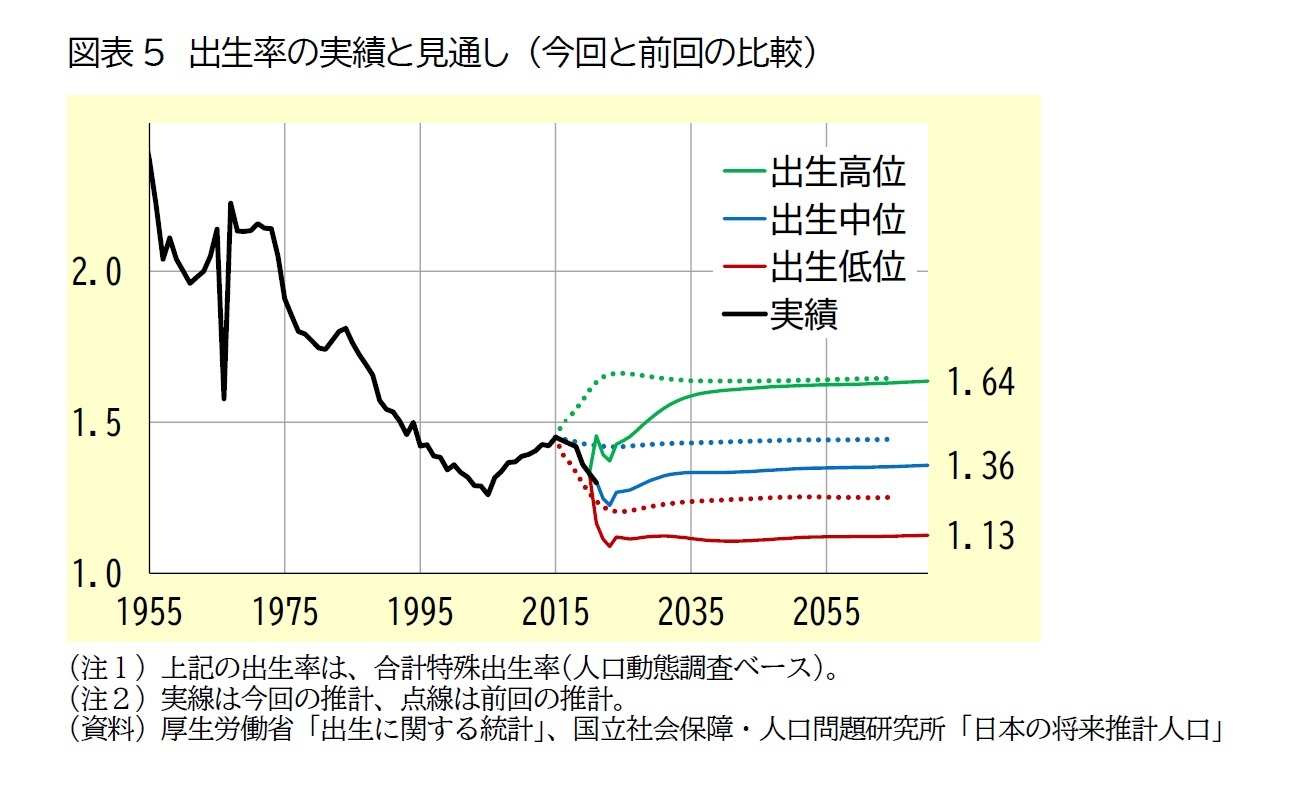

前回推計の標準的なケースである中位推計と比べると、図表2で確認した外国人入国超過数(海外からの流入)の増加を反映して、前回よりも現役世代の人数が増える(減少傾向が抑制される)結果となっている。別稿で確認した長期的な出生率の仮定の低下(図表5)を踏まえれば、海外からの流入増によって、出生率の低下に伴う現役世代の減少を補い、さらに余りが生じた、と見ることもできる。

ただし、前回と今回の中位推計の差は2060年の285万人をピークに縮小し、前回推計の最終年(2115年)には69万人となる。これは、推計期間の前半では海外からの流入によって直接的に(出生数の増加を経ずに)現役世代の人数が増えるのに対して、推計期間の後半では推計期間の前半で生じた出生数の減少や推計期間の前半に流入した外国人の高齢化(現役世代からの離脱)が、現役世代の減少要因として次第に大きく影響してくるため、と考えられる。

また、海外からの流入(外国人の入国超過数)を前回推計と同じ水準(6.9万人)と仮定した推計7(図表4の今回・流入据置)を見ると、今回の中位推計を2070年で約450万人、2120年で約480万人下回っており、この値が海外からの流入の見通しが増加した影響と言える。前回の推計と比較すると、海外からの流入を前回と同じ水準と仮定した推計は、前回の出生中位の結果と出生低位の結果の中間に位置している。これは、海外からの流入の見通しが前回と揃っていることで、今回の出生率の仮定が前回の中位と低位の出生率の中間に位置していることの影響が素直に現れた結果と言える。別の言い方をすれば、「今回の出生率等の仮定を前提とすれば、15-64歳人口の今回の推計結果が前回推計を上回るかどうかは海外からの流入の仮定次第だった」、と言うこともできよう。

6 公的年金の将来見通しが約100年後までの人口を考慮して作成されるため、ここでは2070年までの基本推計の結果に、2071年以降の出生率や死亡率などを一定と仮定した長期参考推計の結果を結合して見ている。

7 外国人の入国超過数の仮定を変えた推計は、条件付推計として公開されている。条件付推計は前回も公開されていたが、前回推計の仮定に相当するパターンが含まれているのが今回の特徴である。

(2023年04月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【海外からの人口流入で、当面は前回より現役世代が増える見通し-新しい将来推計人口を読む(2) 海外からの人口流入の影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

海外からの人口流入で、当面は前回より現役世代が増える見通し-新しい将来推計人口を読む(2) 海外からの人口流入の影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!