- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 社会資本の高齢化ー陰鬱な科学が迫る苦渋の決断ー

2019年11月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―老朽化する日本の社会資本

東京の首都高速道路は、1962年に京橋と芝浦の間の4.5 kmが開通し、1964年の前回の東京オリンピックに向けて突貫工事で整備が進められた。初期に作られた部分は既に半世紀以上が経過し、首都高速道路株式会社は、「進行する構造物の高齢化や過酷な使用等により、重大な損傷も発見されている状況」にあるとして、大規模な更新・修繕事業を進めている。2012年には中央高速道路の笹子トンネルで天井が崩落して9名の方が亡くなられるという事故が起こったことに見られるように、首都高速道路に限らず長年整備が進められた日本の社会資本は老朽化が進み、更新や大規模な改修工事が必要になっているものが少なくない。

2―膨張する維持・更新費用

社会資本を使用可能な状態に維持するには、毎年相応の維持コストがかかるだけでなく、何十年かに一度は大規模な改修工事を行う必要がある。GDP統計では、社会資本が時と共に老朽化したり陳腐化したりして価値が下がることを反映して、固定資本減耗という項目を立てている。企業であれば減価償却費に相当する部分で、毎年実際に支出が行われるわけではないが、資産価値を維持するために投資を行うとすれば必要となる費用が会計上の費用として計上されている。

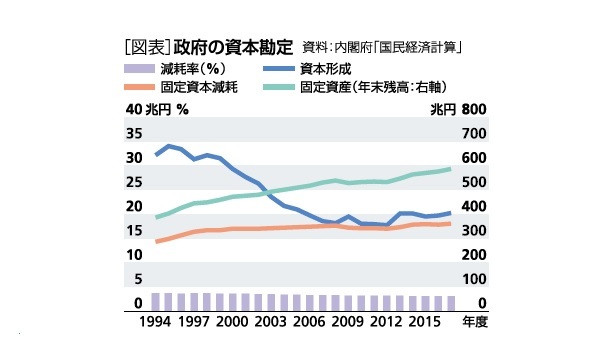

毎年発生している政府の固定資本減耗は、政府の固定資産の約3%程度で、社会資本が増え続けていることを反映して緩やかだが増加傾向が続いている。財政が深刻な状況にあることもあって、毎年度の公共予算はかつてに比べて大きく減少していて、固定資本減耗と公的固定資本形成の差額は縮小し、近年は毎年の社会資本への投資額の約9割を更新に充てなければならない計算となっている。

毎年発生する固定資本減耗は帳簿上の数字であり、工事が行われて支出が発生しているわけではなく、資金が積み立てられているわけでもない。老朽化が進んで大規模改修が必要な時になって初めて過去の費用もまとめて工事費用として皆が認識するようになる。

毎年の経済の変動を見るのには固定資本減耗を控除する前のGDP(国内総生産)が使われ続けているという事情もあって、社会資本の潜在的な更新費用に対する社会の関心は薄い。

毎年発生している政府の固定資本減耗は、政府の固定資産の約3%程度で、社会資本が増え続けていることを反映して緩やかだが増加傾向が続いている。財政が深刻な状況にあることもあって、毎年度の公共予算はかつてに比べて大きく減少していて、固定資本減耗と公的固定資本形成の差額は縮小し、近年は毎年の社会資本への投資額の約9割を更新に充てなければならない計算となっている。

毎年発生する固定資本減耗は帳簿上の数字であり、工事が行われて支出が発生しているわけではなく、資金が積み立てられているわけでもない。老朽化が進んで大規模改修が必要な時になって初めて過去の費用もまとめて工事費用として皆が認識するようになる。

毎年の経済の変動を見るのには固定資本減耗を控除する前のGDP(国内総生産)が使われ続けているという事情もあって、社会資本の潜在的な更新費用に対する社会の関心は薄い。

3―陰鬱な科学

社会資本を作れば子供や孫の世代も利用できるので資産になるが、一方でそれを維持・更新する費用が将来の世代の負担として生じることになる。社会資本を後世代にできるだけ多く残せば、それだけ将来世代が助かるというわけではない。人口減少が予想されている我が国では、利用者が大きく減少する施設の発生が予想される上、社会資本整備に割ける費用も大きく伸ばすことは難しくなるので、現在保有している社会資本を全て維持した上で、さらに新しい社会資本の整備を行うことは無理だ。新規に整備が必要なものが出てくれば、更新費用が捻出できない施設が生じ、維持すべきもの、維持を断念するものに区別することが必要になる。

維持・更新に十分な資金を割り当てずに、漫然と老朽化した設備を使い続けると、大きな事故に繋がったり、自然災害が発生した時に弱点となって被害を拡大させてしまったりして、多くの人命を危険にさらすことになる恐れも大きい。社会インフラの維持が困難となって、住み慣れた土地を離れることをお願いしなくてはならない人達が生まれてしまうのは申し訳ないことではあるが、その資金があれば多くの人が災害や事故から救われることに理解をお願いするしかない。

英国の思想家トーマス・カーライルは経済学を陰鬱な科学(dismal science)と呼んだ。経済学が我々に苦渋の決断を迫ることが多くて不愉快なものであるのは確かだが、眼を背けても我々は真実から逃れることはできない。

9月の台風15号では、千葉県内で大規模な停電が起こり、概ね解消するまでには長期間を要した。気候変動の影響もあって想定以上の強い風が吹いたことも大きな原因で、送電線の鉄塔や電柱の復旧工事では、単純に前と同じものを作るだけでは不十分と考えられる。社会インフラ全体をもっと災害に強いものにする必要があり、そのために単なる再建よりも費用は高いものになるだろう。

人口減少下での社会資本のあり方について、もっと議論が必要である。

維持・更新に十分な資金を割り当てずに、漫然と老朽化した設備を使い続けると、大きな事故に繋がったり、自然災害が発生した時に弱点となって被害を拡大させてしまったりして、多くの人命を危険にさらすことになる恐れも大きい。社会インフラの維持が困難となって、住み慣れた土地を離れることをお願いしなくてはならない人達が生まれてしまうのは申し訳ないことではあるが、その資金があれば多くの人が災害や事故から救われることに理解をお願いするしかない。

英国の思想家トーマス・カーライルは経済学を陰鬱な科学(dismal science)と呼んだ。経済学が我々に苦渋の決断を迫ることが多くて不愉快なものであるのは確かだが、眼を背けても我々は真実から逃れることはできない。

9月の台風15号では、千葉県内で大規模な停電が起こり、概ね解消するまでには長期間を要した。気候変動の影響もあって想定以上の強い風が吹いたことも大きな原因で、送電線の鉄塔や電柱の復旧工事では、単純に前と同じものを作るだけでは不十分と考えられる。社会インフラ全体をもっと災害に強いものにする必要があり、そのために単なる再建よりも費用は高いものになるだろう。

人口減少下での社会資本のあり方について、もっと議論が必要である。

(2019年11月08日「基礎研マンスリー」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社会資本の高齢化ー陰鬱な科学が迫る苦渋の決断ー】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社会資本の高齢化ー陰鬱な科学が迫る苦渋の決断ーのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!