- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策~儲かる農業の実現、アグリテックが転機に

2019年04月26日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

インドでは、今年4月11日から5月19日にかけて下院総選挙の投票が7回1に分けて行なわれ、5月23日に一斉に開票される。モディ首相の率いるインド人民党(BJP)は、前回(2014年)の総選挙で圧勝したが、今回は支持率低下によりBJP単独で下院の過半数を得ることは難しいとみられている。

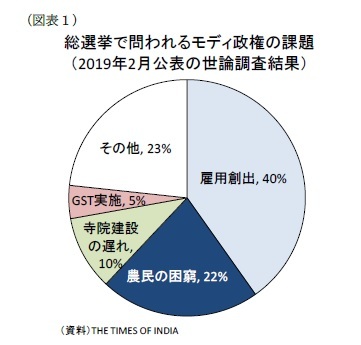

インドでは、今年4月11日から5月19日にかけて下院総選挙の投票が7回1に分けて行なわれ、5月23日に一斉に開票される。モディ首相の率いるインド人民党(BJP)は、前回(2014年)の総選挙で圧勝したが、今回は支持率低下によりBJP単独で下院の過半数を得ることは難しいとみられている。THE TIMES OF INDIAの世論調査によると、総選挙で問われるモディ政権の課題は「雇用創出2」が40%と最大で、次に「農民の困窮」が22%、インド北部アヨーディヤにおけるヒンドゥー教の「寺院建設の遅れ」が10%、「物品サービス税(GST)の実施」が5%と続く(図表1)。現在インドは中国を上回る高成長を遂げているが、農家は貧困、若者は就職難にあえぐなど経済成長から取り残された人々は依然として多い。

インドでは総人口13億人のうち約6割が農村部に住んでいるだけに、農業・農村の発展の遅れは総選挙の結果を大きく左右する問題と見てよいだろう。本稿では、農民の困窮の現状や農業の抱える課題を整理したあとで、インド政府の農業政策について最近の動向や農民の批判を概観し、今後の農業政策の行方を考察する。

1 インドの総選挙は、選挙管理や治安を確保することを目的に投票日を複数回に分けて実施される。

2 モディ首相は2014年の総選挙で“Make in India”を掲げ、製造業振興により何百万もの雇用を創出すると約束しており、「雇用問題」はモディ政権の実績を評価するに相応しいテーマであるが、現在インド政府が2011~12年度以来となる全国標本調査機構(NSSO)の雇用に関する報告書の発表を遅らせているため、モディ政権期間中の雇用状況の変化を公式の統計で判断することができない状況にある。

2――農業・農民の困窮

2-1|増加する穀物生産量と世界水準に比べて低い単位面積当たりの収量

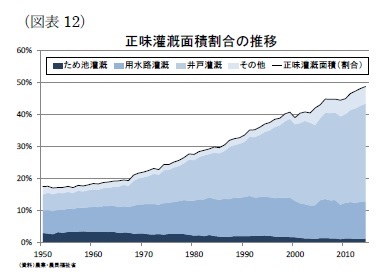

インドは1億7,972万ha(世界第7位)3もの広大な農地を有する。1947年の独立後、食糧生産が停滞して穀物の輸入大国となっていたが、1960年代の食糧危機をきっかけに「緑の革命」を開始した。米・小麦の高収量品種の普及や化学肥料や農薬の投入、管井戸灌漑の導入などを行った結果、穀物生産が飛躍的に増加して1970年代に国内自給を達成(図表2)した。1990年代には穀物の純輸出国に転換しており、インドの食料問題に対する懸念は薄れている。

一方、インドの穀物の単収(単位面積当たりの収量)は3.2トン/ヘクタール(2017年)と、世界平均の4.1トン/ヘクタールを下回る(図表3)。これまで生産技術の普及が進むにつれて単収も拡大してきたが、直近10年(2008年~2017年)の単収の年平均成長率は+2.0%と、世界平均(+1.9%)並みの水準に止まる。自然条件など様々な制約があり伸び悩んでいるのが現状だ。

インドは1億7,972万ha(世界第7位)3もの広大な農地を有する。1947年の独立後、食糧生産が停滞して穀物の輸入大国となっていたが、1960年代の食糧危機をきっかけに「緑の革命」を開始した。米・小麦の高収量品種の普及や化学肥料や農薬の投入、管井戸灌漑の導入などを行った結果、穀物生産が飛躍的に増加して1970年代に国内自給を達成(図表2)した。1990年代には穀物の純輸出国に転換しており、インドの食料問題に対する懸念は薄れている。

一方、インドの穀物の単収(単位面積当たりの収量)は3.2トン/ヘクタール(2017年)と、世界平均の4.1トン/ヘクタールを下回る(図表3)。これまで生産技術の普及が進むにつれて単収も拡大してきたが、直近10年(2008年~2017年)の単収の年平均成長率は+2.0%と、世界平均(+1.9%)並みの水準に止まる。自然条件など様々な制約があり伸び悩んでいるのが現状だ。

3 農地面積から永年作物地、永年採草・放牧地を除いた耕地面積では1億5,646万haの世界1位。

2-2|農業部門と非農業部門で拡がる格差

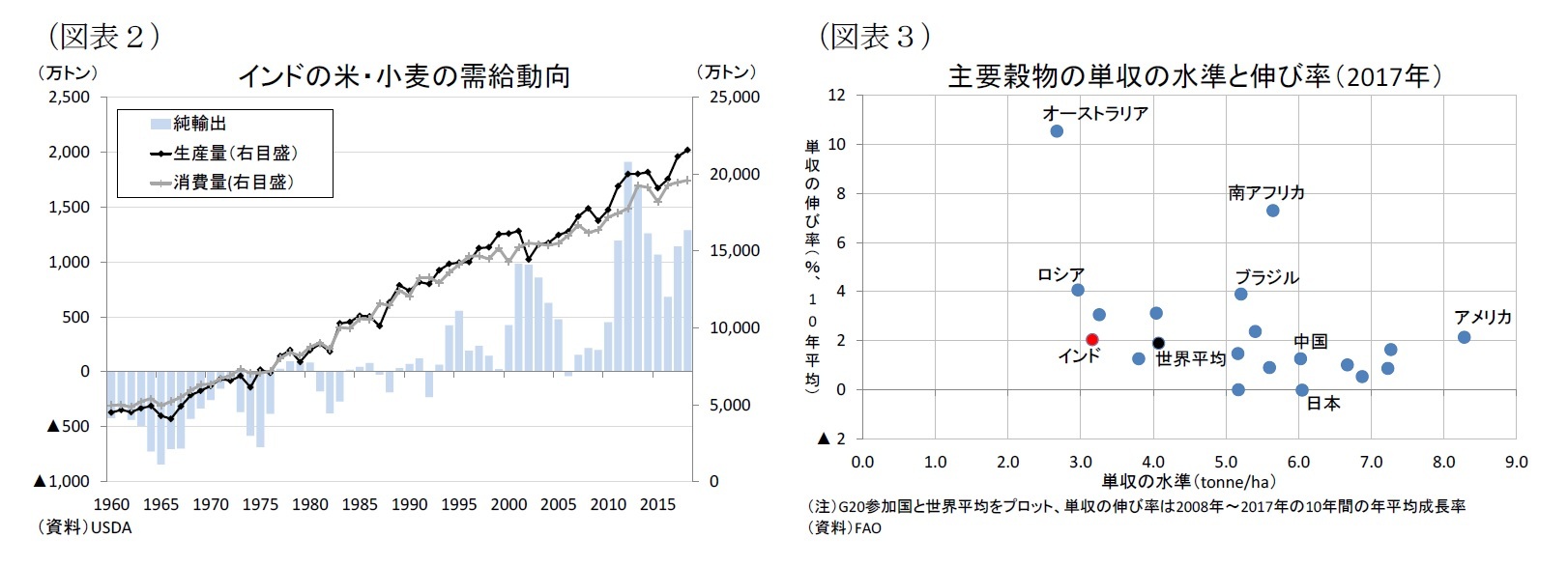

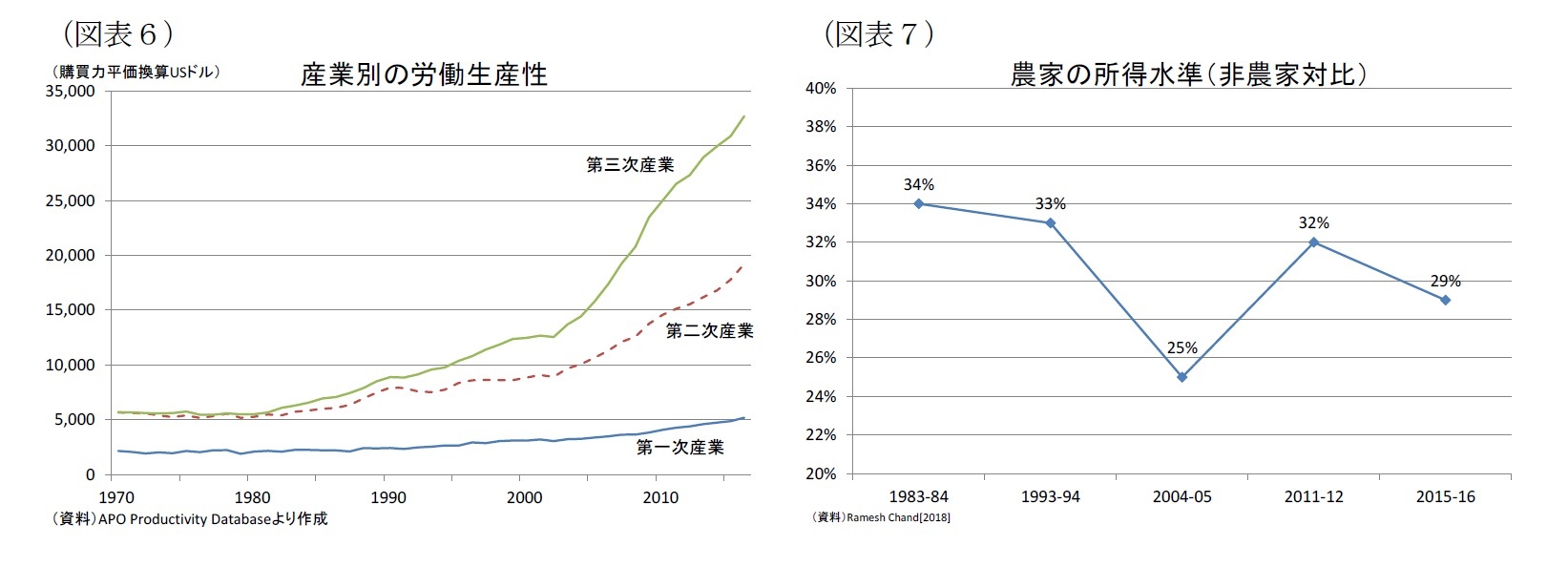

産業別の成長率の推移を見ると、農業は1960年代から概ね+3%の緩やかな成長が続いている(図表4)。しかし、サービス業と鉱工業は1991年の経済自由化などを背景に成長率が加速して農業との成長率格差が拡大している。その結果、農業のGDPに占める割合は1950年代の60%程度から現在16%程度まで縮小するなど農業の相対的地位は低下している。こうした経済発展による産業構造の変化はインドだけではなく、先進国の産業高度化の過程でもみられたものである。

一方、農業に就く労働者は年々増加しており、2011年時点で2億6,300万人(総労働者数の約55%)に上る(図表5)。全労働者数に占める農業従事者(土地を持たない農業労働者を含む)の割合は、製造業やサービス業の発展を背景に農村部から都市部への人口移動が起こっているために徐々に低下しているが、非農業部門の雇用創出が不十分なことや就業に一定の教育水準が要求されるために毎年300万人超のペースで増える労働人口を吸収しきれず、現在でも総労働者数の5割前後は農業に就いているとみられる。

産業別の成長率の推移を見ると、農業は1960年代から概ね+3%の緩やかな成長が続いている(図表4)。しかし、サービス業と鉱工業は1991年の経済自由化などを背景に成長率が加速して農業との成長率格差が拡大している。その結果、農業のGDPに占める割合は1950年代の60%程度から現在16%程度まで縮小するなど農業の相対的地位は低下している。こうした経済発展による産業構造の変化はインドだけではなく、先進国の産業高度化の過程でもみられたものである。

一方、農業に就く労働者は年々増加しており、2011年時点で2億6,300万人(総労働者数の約55%)に上る(図表5)。全労働者数に占める農業従事者(土地を持たない農業労働者を含む)の割合は、製造業やサービス業の発展を背景に農村部から都市部への人口移動が起こっているために徐々に低下しているが、非農業部門の雇用創出が不十分なことや就業に一定の教育水準が要求されるために毎年300万人超のペースで増える労働人口を吸収しきれず、現在でも総労働者数の5割前後は農業に就いているとみられる。

4 インドでは、1995年から2015年の20年間で約30万人(報告者数ベース)の農民が自殺している。国家犯罪統計局の報告書(2015年版)によると、自殺の主因としては。先進国で共通して見られる健康問題は比較的少なく、「破産または債務」が38.7%、「農業関連」19.5%など経済問題が多い。

3――農業部門が抱える構造問題

農業部門の低収益体質をもたらしている要因としては、組織的な問題や技術的な問題、制度や環境面の問題など様々なものがある。ここでは主要な問題点を取り挙げていく。

3-1|経営規模の問題

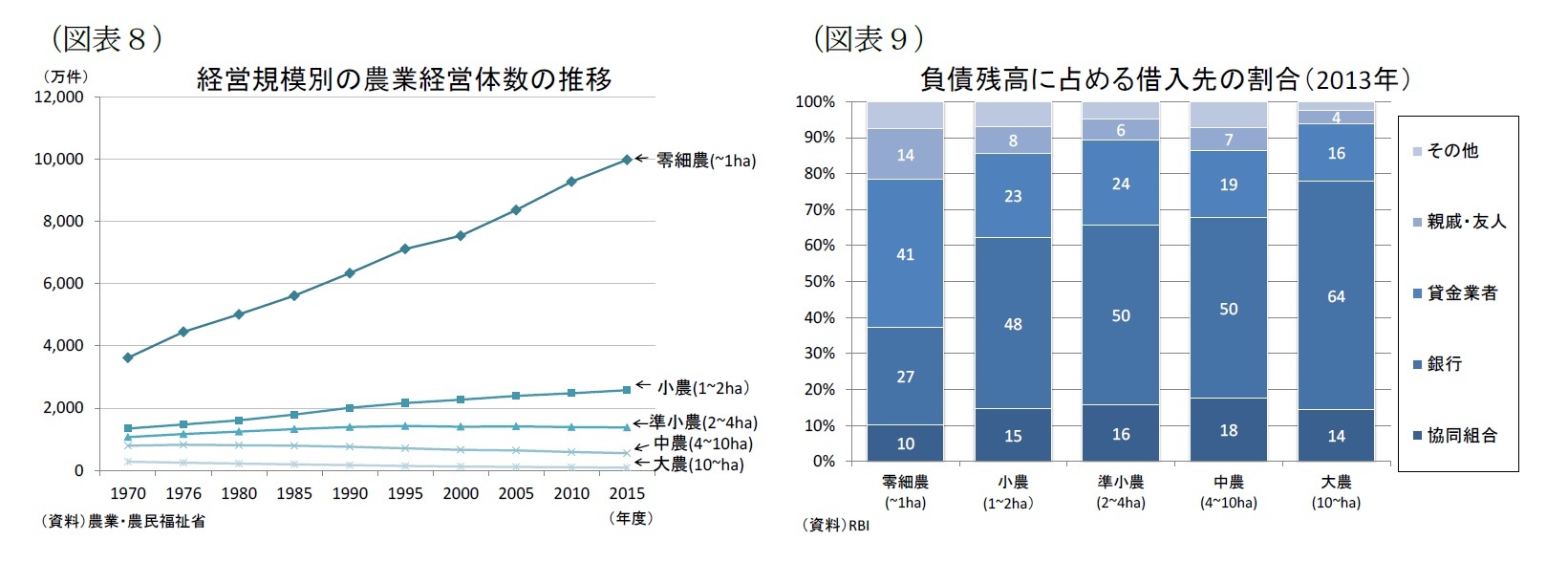

インドは古くから農地開発が進められてきたため、既に国土の半分が農地であり、新たに農地に転用可能な土地は限られている。一方、2.0ha未満の農地しか持たない零細・小規模農家(土地を持たない農業労働者を含まず)は全体の85%を占めており、その数は一貫して増加している(図表8)。独立後、政府は農地改革を実施して大規模な土地の所有権を分割し、小作農に分配することで不平等を解消させようとした。また農地所有上限を定めた法律が制定されると、これを回避するために近親者への名義貸しや非公式の農地リースが増加した。そして近年では雇用不足や乳児死亡率の低下等を背景とする農地分割相続が増加した結果、農地は細分化されていった5。現在、農業経営体1件あたりの農地面積は全国平均で1.08ha(2015年度)しかなく、日本の2.98ha(2018年)さえも下回っている。

こうした狭い農地では、農業だけで生計を立てられるほどの収入を得ることは難しく、次の作付けに必要な種子や肥料、家畜の餌などを購入するために土地を担保にローンを組む農家は多い。しかし、農地の約1割を占める借地や土地登録簿が欠けている場合には所有権が認められず、フォーマルな金融機関(銀行、信用組合)から借りることができなくなる6。零細農家(農地1ヘクタール未満)は、条件の良い公的機関からの融資だけでは必要額を満たせず、負債の約4割をフォーマルな金融機関と比べて金利の高い貸金業者からの借入が占めており、過大な返済負担が農家の利益を目減りさせている(図表9)。

3-1|経営規模の問題

インドは古くから農地開発が進められてきたため、既に国土の半分が農地であり、新たに農地に転用可能な土地は限られている。一方、2.0ha未満の農地しか持たない零細・小規模農家(土地を持たない農業労働者を含まず)は全体の85%を占めており、その数は一貫して増加している(図表8)。独立後、政府は農地改革を実施して大規模な土地の所有権を分割し、小作農に分配することで不平等を解消させようとした。また農地所有上限を定めた法律が制定されると、これを回避するために近親者への名義貸しや非公式の農地リースが増加した。そして近年では雇用不足や乳児死亡率の低下等を背景とする農地分割相続が増加した結果、農地は細分化されていった5。現在、農業経営体1件あたりの農地面積は全国平均で1.08ha(2015年度)しかなく、日本の2.98ha(2018年)さえも下回っている。

こうした狭い農地では、農業だけで生計を立てられるほどの収入を得ることは難しく、次の作付けに必要な種子や肥料、家畜の餌などを購入するために土地を担保にローンを組む農家は多い。しかし、農地の約1割を占める借地や土地登録簿が欠けている場合には所有権が認められず、フォーマルな金融機関(銀行、信用組合)から借りることができなくなる6。零細農家(農地1ヘクタール未満)は、条件の良い公的機関からの融資だけでは必要額を満たせず、負債の約4割をフォーマルな金融機関と比べて金利の高い貸金業者からの借入が占めており、過大な返済負担が農家の利益を目減りさせている(図表9)。

5 携帯電話の普及により都市部へ働きに出る若者が増えており、最近では農地の分割相続は減る傾向にある。

6 フォーマルな金融機関にとって小額取引のコストが高く、支店から村まで遠く離れていること、社会的な偏見があることも一因とされる。

3-2|技術面の問題

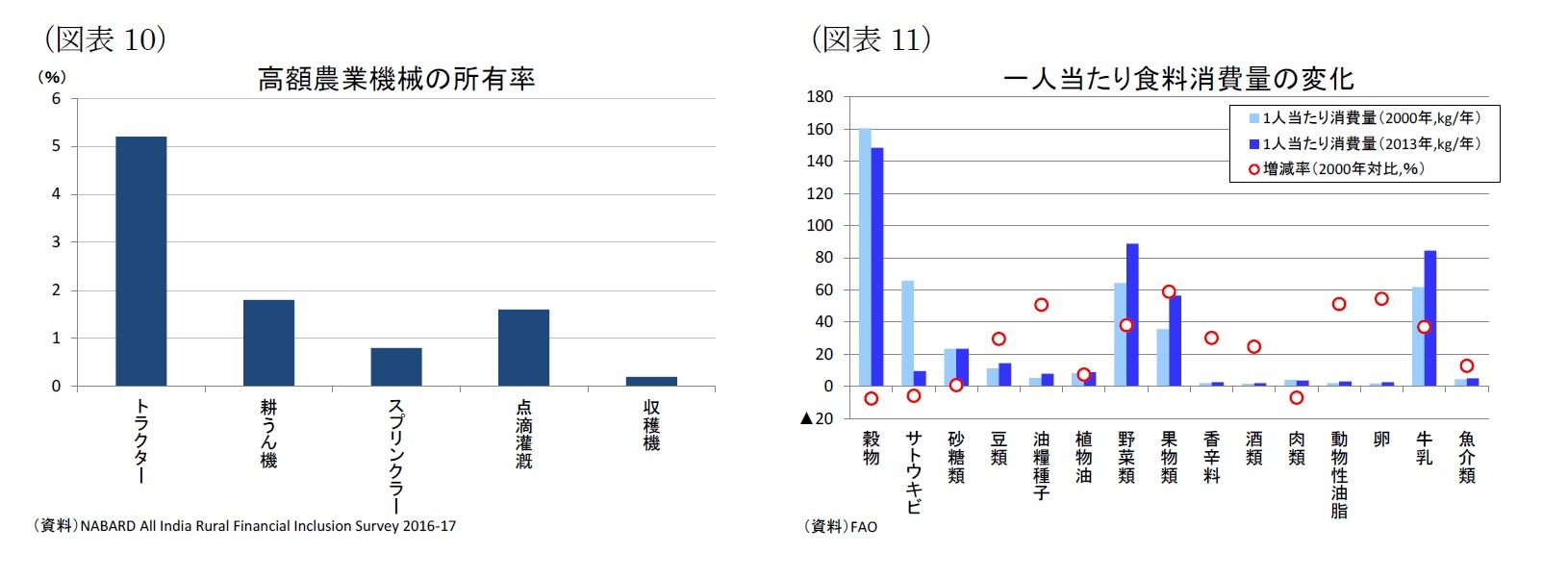

多くの農家が資金不足に悩まされており、農業機械の普及率は1割程度に止まる(図表10)。政府の助成金や銀行の優先部門への貸出枠規制など金融支援はあるものの、狭い農地では機械化の恩恵が小さく、仮に導入したからといってローンを返済できる見込みは薄い。従って、個人で農業機械を導入できる農家は中・大規模農家に限られる。農家の大半を占める零細・小規模農家は集落での共同利用や農業機械所有者による賃耕を通じて農業機械を活用することはできるが、タイミング良く利用できない問題がある。このため、発展段階にある農業機械と伝統的な農具(人力、畜力)による農作業が混在しているのが現状である。

インドでは、消費者の所得向上や急速な都市化などから消費者のライフスタイルが変化し、食生活は穀物中心から野菜や果物、卵・乳製品、油脂類などにシフトしてきている(図表11)。しかし、農民の多くは十分な教育を受けておらず、約3割が読み書きすらできない。また自ら望んで農業に従事していない者が多いために向上心は低く、より利益の見込める作物の選択や栽培方法、販売先などを選択することができないと指摘されている。このほか、こうした知識不足を埋め合わせるシステムにアクセスする手段がなかったことも、農業収入が増えない要因となっている。

多くの農家が資金不足に悩まされており、農業機械の普及率は1割程度に止まる(図表10)。政府の助成金や銀行の優先部門への貸出枠規制など金融支援はあるものの、狭い農地では機械化の恩恵が小さく、仮に導入したからといってローンを返済できる見込みは薄い。従って、個人で農業機械を導入できる農家は中・大規模農家に限られる。農家の大半を占める零細・小規模農家は集落での共同利用や農業機械所有者による賃耕を通じて農業機械を活用することはできるが、タイミング良く利用できない問題がある。このため、発展段階にある農業機械と伝統的な農具(人力、畜力)による農作業が混在しているのが現状である。

インドでは、消費者の所得向上や急速な都市化などから消費者のライフスタイルが変化し、食生活は穀物中心から野菜や果物、卵・乳製品、油脂類などにシフトしてきている(図表11)。しかし、農民の多くは十分な教育を受けておらず、約3割が読み書きすらできない。また自ら望んで農業に従事していない者が多いために向上心は低く、より利益の見込める作物の選択や栽培方法、販売先などを選択することができないと指摘されている。このほか、こうした知識不足を埋め合わせるシステムにアクセスする手段がなかったことも、農業収入が増えない要因となっている。

3-3|サプライチェーンの問題

従来農産品は、1954年に制定された農産品流通委員会法(Agricultural Produce Market Committee:APMC)に基づき、州政府管轄の卸売市場である「マンディ」で通商許可を持つ仲買人による農産物の競りが行われてきた。しかし、仲買人は競争がないために取引を支配しており、農産物を持ち寄った農家は提示された価格を受け入れるしかないという不当な扱いを受けてきた。収穫した農産物が消費者のもとに届くまでには複数の仲買人を渡る。また仲買人は農家と販売先の双方から二重の手数料を受け取り、農家にとってムダな仲介コストにより最終小売価格の3割前後にまで収入が圧縮されているとも指摘されている。

輸送インフラや貯蔵・加工施設の問題も大きい。多くの地域では安全な輸送インフラが整っていないために商品の形が損なわれるほか、配送が遅れがちになる。また農作物を収穫した後、農家や市場の保管状態が悪いためにネズミや雑菌の被害、浸水被害などを受けやすく、特に果物や野菜などの生鮮食品については約30~40%の農産物が廃棄されてしまっている。

また貯蔵施設の利用は大規模農家に止まっており、大半の農家は(現金化を急いでいることもあり)農作物の供給が過多になる収穫期に低価格での販売を強いられ、利益が目減りしてしまっている。

しかし、1991年の経済自由化をきっかけに民間企業が農業セクターに参入できるようになったことから収穫後の農産物の輸送や保管状況が改善、さらにIT革命が相まって農産物市場の効率性も向上してきている。

従来農産品は、1954年に制定された農産品流通委員会法(Agricultural Produce Market Committee:APMC)に基づき、州政府管轄の卸売市場である「マンディ」で通商許可を持つ仲買人による農産物の競りが行われてきた。しかし、仲買人は競争がないために取引を支配しており、農産物を持ち寄った農家は提示された価格を受け入れるしかないという不当な扱いを受けてきた。収穫した農産物が消費者のもとに届くまでには複数の仲買人を渡る。また仲買人は農家と販売先の双方から二重の手数料を受け取り、農家にとってムダな仲介コストにより最終小売価格の3割前後にまで収入が圧縮されているとも指摘されている。

輸送インフラや貯蔵・加工施設の問題も大きい。多くの地域では安全な輸送インフラが整っていないために商品の形が損なわれるほか、配送が遅れがちになる。また農作物を収穫した後、農家や市場の保管状態が悪いためにネズミや雑菌の被害、浸水被害などを受けやすく、特に果物や野菜などの生鮮食品については約30~40%の農産物が廃棄されてしまっている。

また貯蔵施設の利用は大規模農家に止まっており、大半の農家は(現金化を急いでいることもあり)農作物の供給が過多になる収穫期に低価格での販売を強いられ、利益が目減りしてしまっている。

しかし、1991年の経済自由化をきっかけに民間企業が農業セクターに参入できるようになったことから収穫後の農産物の輸送や保管状況が改善、さらにIT革命が相まって農産物市場の効率性も向上してきている。

3-4|自然環境の問題

インドの気候は熱帯または亜熱帯モンスーン地域に属しており、農地に水を供給できれば年2回(雨季のカリフ作、乾季のラビ作)の耕作が可能であるが、農産物の生育は熱波や干ばつ、洪水などに左右されがちである。

インドの気候は熱帯または亜熱帯モンスーン地域に属しており、農地に水を供給できれば年2回(雨季のカリフ作、乾季のラビ作)の耕作が可能であるが、農産物の生育は熱波や干ばつ、洪水などに左右されがちである。

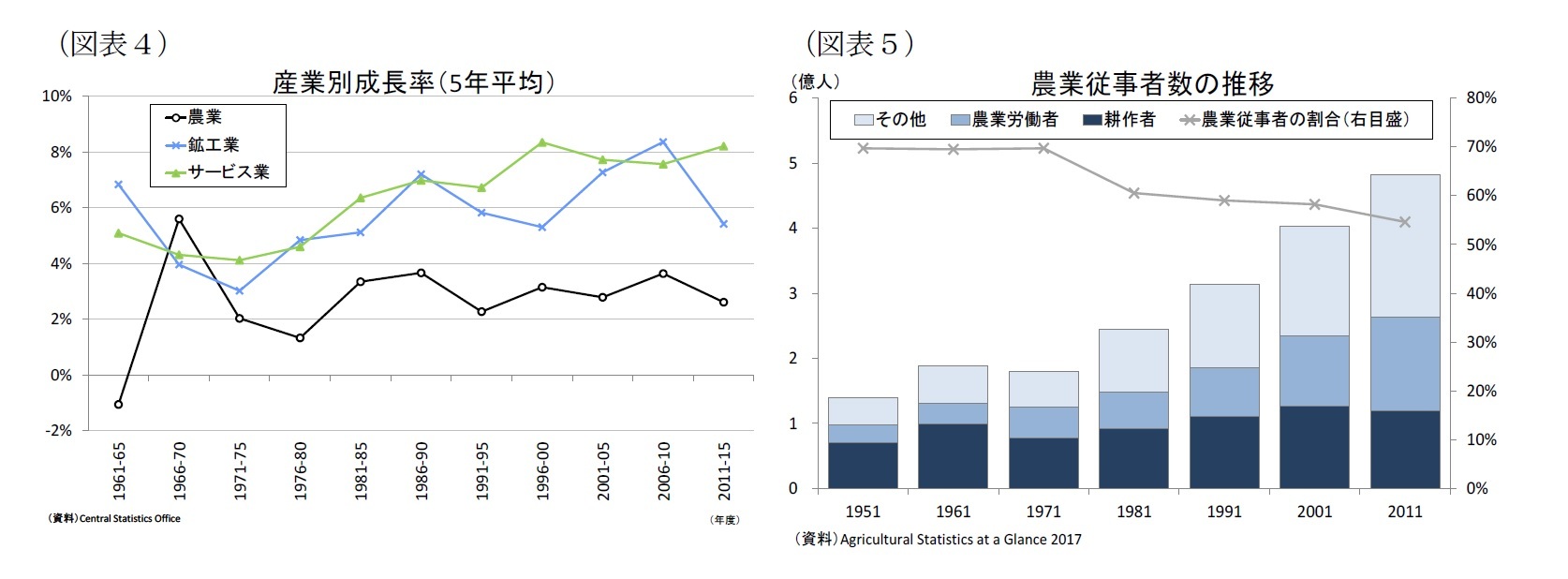

雨季の南西モンスーンは年間降雨量の70%以上をもたらしており、モンスーンの不調は農作物の生育に大きな影響を及ぼす一方、乾季作は降水量が非常に少ない。このため、インドで農業を行うには灌漑が不可欠とされる。「緑の革命」以降、灌漑整備は地下水を利用した井戸灌漑を中心に着実に進んできたが、普及率は農地面積の約半分に止まる(図表12)。こうした灌漑が整備されていない地域は天水農業となっており、天候に左右される不安定な農業経営を強いられている。

雨季の南西モンスーンは年間降雨量の70%以上をもたらしており、モンスーンの不調は農作物の生育に大きな影響を及ぼす一方、乾季作は降水量が非常に少ない。このため、インドで農業を行うには灌漑が不可欠とされる。「緑の革命」以降、灌漑整備は地下水を利用した井戸灌漑を中心に着実に進んできたが、普及率は農地面積の約半分に止まる(図表12)。こうした灌漑が整備されていない地域は天水農業となっており、天候に左右される不安定な農業経営を強いられている。灌漑が整備されている地域では、貯水意識が欠如しているために過剰に地下水を汲み上げた結果、地下水位が低下し、枯渇する恐れが高まってきているほか、塩害などの土壌汚染も広がってきている。

(2019年04月26日「基礎研レポート」)

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/04 | インド経済の見通し~関税逆風下でも、政策効果により内需主導で6%成長を維持 | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/18 | タイ経済:25年4-6月期の成長率は前年同期比2.8%増~駆け込み輸出が観光業の落ち込みを相殺 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/15 | マレーシア経済:25年4-6月期の成長率は前年同期比+4.4%~堅調な内需に支えられて横ばいの成長に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/13 | インド消費者物価(25年8月)~7月のCPI上昇率は+1.6%、食品価格の下落が続き8年ぶりの低水準に低下 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策~儲かる農業の実現、アグリテックが転機に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策~儲かる農業の実現、アグリテックが転機にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!