- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 「地方基盤企業」を巡る議論

「地方基盤企業」を巡る議論

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

中村 洋介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2――地方基盤企業の現状

1|地域のバス事業者

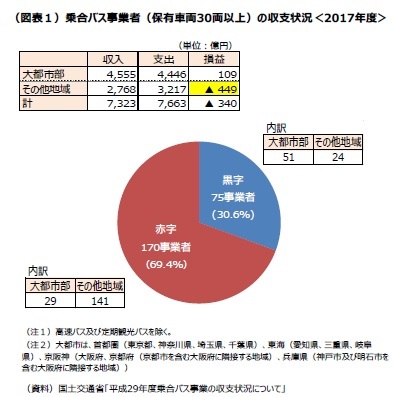

1|地域のバス事業者国土交通省によれば、全国の乗合バス事業者の約7割が赤字、その多くは地方のバス事業者である(図表1)。地方の人口減少や過疎化、自家用自動車の普及等が影響している。赤字路線を、他の黒字路線の収益で穴埋めすることで何とか存続させている事業者もいるだろう。また、乗合バス事業は原価の半分以上が人件費とも言われる労働集約型の事業でもあるが、乗務員(運転手)を中心とした人手不足が直撃する。乗務員が確保できなければ、現状の路線網を維持出来なくなる。もし、同じ地域内に複数のバス事業者がいれば、経営努力の一環として、経営統合や、効率性や利便性の向上に向けた相互の乗合バス路線網の見直し等の動きが出てきてもおかしくない。しかしながら、一定の市場規模があるのに経営統合によって競争が失われてしまうような場合は、独占禁止法上問題となる可能性がある。また、協議や提携によって「運賃」「運行回数」「路線」等を調整することは、独占禁止法に抵触する(不当な取引制限)おそれがあるともされる。地域公共交通維持の限界、地域の事業者の共倒れも意識せざるを得なくなる中、経営統合や事業者間での連携等について、独占禁止法の適用をどう考えるのかが問われている。

2|地域銀行

2|地域銀行地域金融の中核を担う地方銀行や第二地方銀行も、厳しい環境下に置かれている。人口減少、またそれに伴う企業数の減少は、地域の金融機関のビジネスチャンスを奪っていく。また、日本銀行の金融緩和政策の影響もある。2013年3月に就任した黒田東彦総裁は、2%の物価上昇目標を2年程度で達成すると公約し、量的・質的金融緩和を推し進めた。そして、2016年1月には、マイナス金利政策を導入した。しかし、現状では物価目標の到達には至っておらず、すぐに金融緩和政策が大きく転換されることは望み難い。こうした状況下、国内の貸出金利回りは低下している。直近3期分の決算を見ても、貸出等による資金利益は減少傾向にあり、投資信託販売手数料等の役務取引や経費圧縮、保有株式の売却でカバーしているものの、利益の水準は落ちてきている(図表2)。金融庁は、地域銀行の約半数が本業利益、つまり顧客向けサービス業務(貸出・手数料ビジネス)の利益で赤字になっていると分析の上、強く警鐘を鳴らしている。

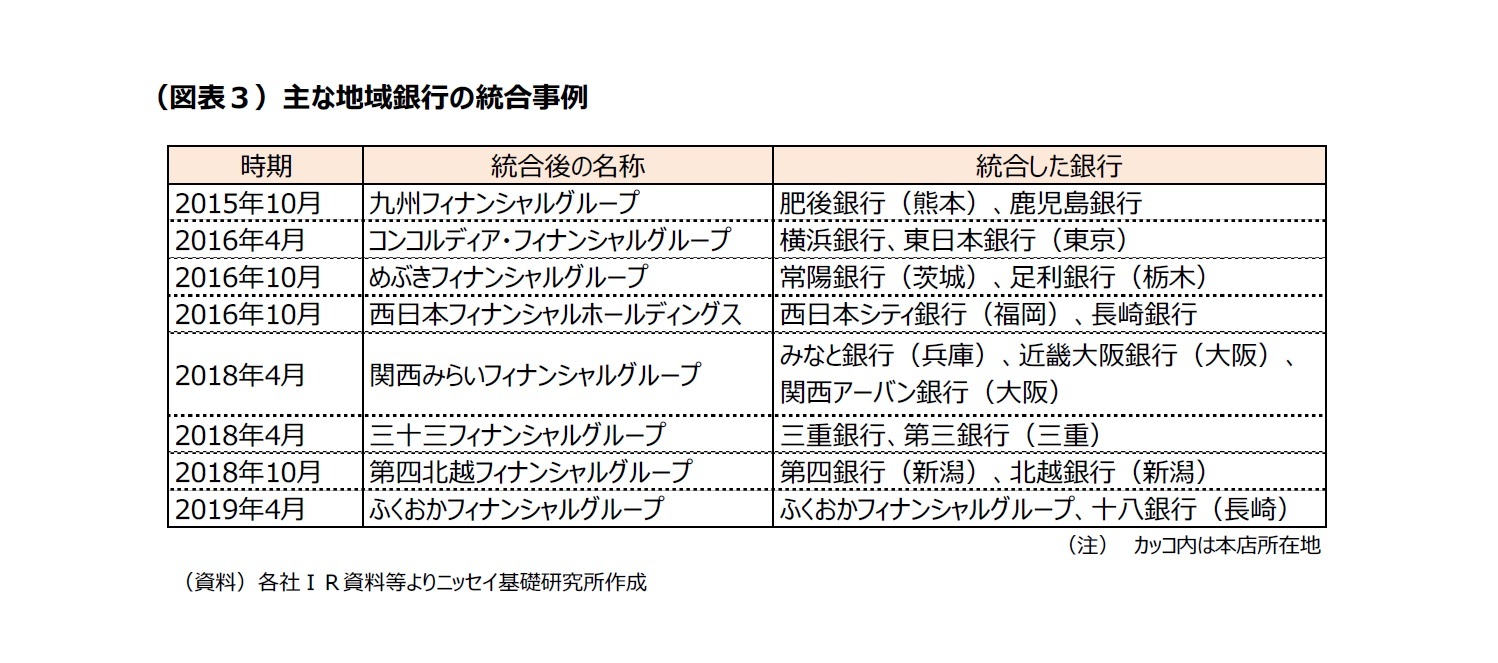

直近、統合を巡って話題になったのは、ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の統合だ。ふくおかフィナンシャルグループは、福岡銀行、熊本銀行、親和銀行(長崎)を傘下に持つ。また、十八銀行は長崎県に本店を置く地方銀行である。十八銀行はふくおかフィナンシャルグループの子会社となった上で、将来的には親和銀行と合併する計画だ。2016年2月に統合を発表し、当初は2017年4月の経営統合を目指していた。しかしながら、公正取引委員会がそこに「待った」をかけた。長崎県内1位と2位による統合によって、圧倒的な県内シェアを持つプレイヤーとなる。とりわけ中小企業向け融資においてはシェアが約75%に達する状況で、借入先の選択肢が十分に確保できず、競争を実質的に制限すると問題視したのだ。結局、ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行は、2017年1月に経営統合を半年間延期することを公表する。その後2017年7月には統合予定時期を明示しない再延期を公表し、実質的に無期限延期の状態となった。審査の長期化等に対して公正取引委員会を批判する向きもあり、様々な議論を巻き起こすこととなったが、両社が「問題解消措置」を講じることを申し出たことにより事態が進展する。それは、問題視されていた中小企業向け融資に関して、約1千億円弱の債権を他の金融機関に譲渡(借換えサポート)する、というものだ。これによって中小企業向け貸し出しのシェアが約65%に低下する。これらを受けて、2018年8月に公正取引委員会は、「排除措置命令を行わない」と結論付け審査を終了し、両社の統合が実現する運びとなった。

今後も地域銀行の経営統合が続く可能性は十分にある。地域銀行の統合をどう考えていくのか、この長崎県の事例が一石を投じたことは間違いない。

3――政府の動き

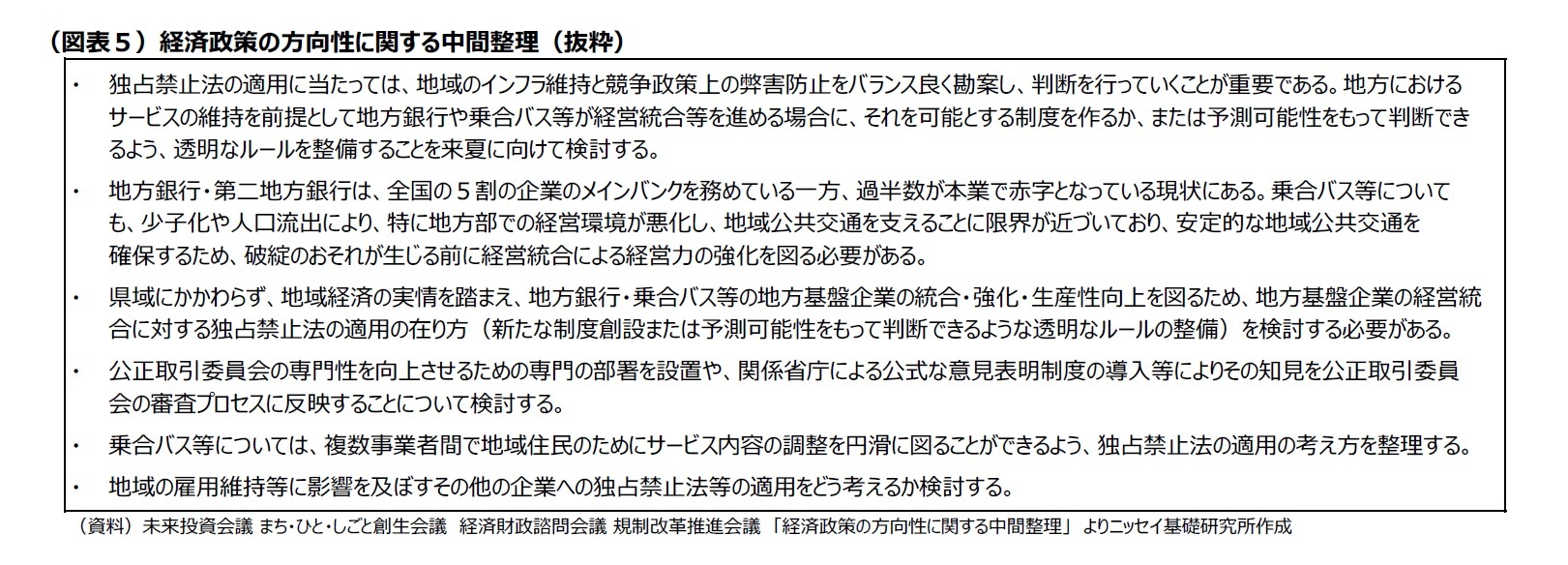

公正取引委員会からすれば、「統合により競争が無くなれば、需要者(消費者や取引企業)が不利益を被り、統合した企業自身も弱体化し、結果として経済が不活性化する」となる。一方、バス事業者を管轄する国土交通省や、地域銀行を管轄する金融庁からすれば、「人口減少等でそもそも競争の維持が困難になる。また、万が一業績が悪化して立ち行かなくなれば、地域の経済や生活に大きな影響が出る。それも勘案して判断すべき。」となる。

ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の統合が延期されていた最中の2018年4月、金融庁の有識者会議1が「地域金融の課題と競争のあり方」と題する報告を取りまとめ、公表した。そこでは、長崎県の地域銀行の統合を分析しながら、長崎県は仮に1行単独しか存在しなかったとしても銀行の本業は不採算であると試算される中、いかに健全な金融機関が残り、地域や企業の発展を支援できる状況を維持出来るかが重要ではないか、と論じている。そして、現状を踏まえた競争政策の在り方を改めて検討すべき、とのスタンスを明確にしている。

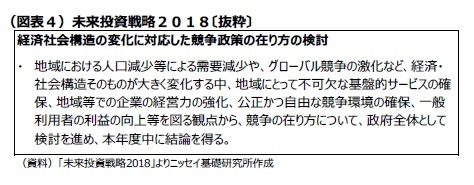

2018年6月に閣議決定された政府の成長戦略「未来投資戦略2018」には、経済社会構造の変化に対応した競争政策の在り方について検討を進める旨が盛り込まれた。

2018年6月に閣議決定された政府の成長戦略「未来投資戦略2018」には、経済社会構造の変化に対応した競争政策の在り方について検討を進める旨が盛り込まれた。また、安倍首相が議長を努め、成長戦略の司令塔となる未来投資会議においてもこの問題が議論された。11月6日の会議に出席した公正取引委員会の杉本和行委員長からは、統合自体に否定的なわけではないとした上で、統合により競争が実質的に制限される場合には、競争回復のための措置が講じられることにより、競争環境を維持することが必要であり、このような考え方は国際的に共通するグローバルスタンダードだという、基本的な考え方、スタンスが改めて示された。一方、他の出席者からは競争主義や市場主義にこだわり過ぎではないか、競争政策の見直しは地域社会の維持のために必要だ、というような意見も出された。安倍首相は、地方におけるサービスの維持を前提として、経営統合等を可能とする制度を作るか、または予測可能性を持って判断できるよう、透明なルールを整備することを検討したいとした上で、夏までに決定する成長戦略の実行計画に盛り込むべく、専門家を含めて検討を行うよう指示を出した。

1 金融仲介の改善に向けた検討会議

4――インフラ維持か、競争環境の維持か

ただ、根本の問題は「人口減少とどう向き合うか。」という大きな問題だ。今回の議論によって、経営統合が促進され、効率化が図られたとしても、人口減少による地方経済のパイ縮小という本質的な問題が解決するとは考えにくい。上場企業であれば、株主への配慮から、既存のサービスの維持よりも、合理化や不採算事業からの撤退を通じた収益改善、株主還元を優先せざるを得ないかもしれない。統合等が実現しても、従来のサービスを維持することにはならない可能性もある。したがって、統合等の問題にとどまらず、都市機能や居住地域をまとめて効率の良い街づくりを目指すコンパクトシティや、IoT等の先端技術を活用したスマートシティ、フィンテックやシェアリング等の新しいビジネスを活用するための規制改革等の議論もセットで行っていく必要があろう。

フィンテックや自動運転、シェアリング等といったイノベーションへの期待は強い。金融で言えば、有人店舗を持たずしてスマホ等を通じたサービス提供や、データとAIを活用した与信審査の高度化や効率化等が期待出来る。自動運転が実用化されれば、バス事業における人手不足、人件費上昇の問題への対処も期待出来る。地域に実装されるまでには時間がかかるかもしれないが、テクノロジーは地理的隔離や人手不足を乗り越える手段となり得る。将来的に、新しいテクノロジー、ビジネスモデルを有するベンチャーや異業種企業が参入して、既存企業との競合となることも十分ある。既存の地方基盤企業には、経営統合等に限らず、テクノロジーの活用や地域に密着してきた企業ならではの付加価値の高いサービス提供等、更なる創意工夫が期待されている。

人口減少とどう向き合うか。地方基盤企業の統合等の問題に限らず、前向きかつ幅広な議論が進んでいくことに期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月11日「基礎研レター」)

中村 洋介

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「地方基盤企業」を巡る議論】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「地方基盤企業」を巡る議論のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!