- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 資金循環統計(18年7-9月期)~個人金融資産は、前年比40兆円増の1859兆円、過去最高を更新

2018年12月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.個人金融資産(18年9月末): 6月末比では12兆円増

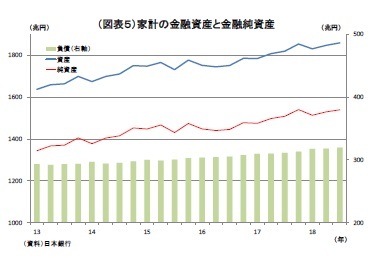

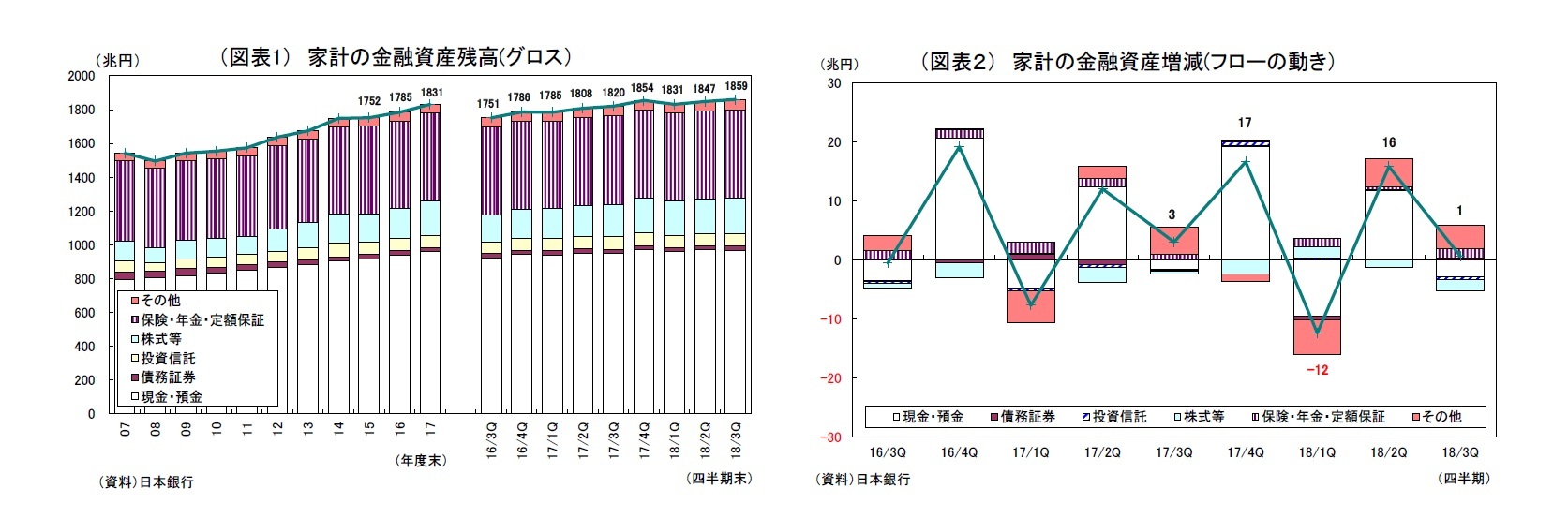

2018年9月末の個人金融資産残高は、前年比40兆円増(2.2%増)の1859兆円となった1。残高は昨年12月末時点(1854兆円)を上回り、過去最高を更新した。年間で資金の純流入が21兆円あったうえ、株価の上昇によって、時価変動2の影響がプラス19兆円(うち株式等がプラス20兆円、投資信託がプラス0.2兆円)発生し、資産残高が押し上げられた。

四半期ベースで見ると、個人金融資産は前期末(6月末)比で12兆円増加した。例年7-9月期は一般的な賞与支給月を含まないことからフローでの純流入がほぼゼロに落ち込む傾向があり、今回も1兆円の純流入に留まった。ただし、市場では好調な米経済への期待などから株高が進んだため、時価変動の影響がプラス11兆円(うち株式等がプラス8兆円、投資信託がプラス2兆円)発生し、資産残高を押し上げた(図表1~4)。

四半期ベースで見ると、個人金融資産は前期末(6月末)比で12兆円増加した。例年7-9月期は一般的な賞与支給月を含まないことからフローでの純流入がほぼゼロに落ち込む傾向があり、今回も1兆円の純流入に留まった。ただし、市場では好調な米経済への期待などから株高が進んだため、時価変動の影響がプラス11兆円(うち株式等がプラス8兆円、投資信託がプラス2兆円)発生し、資産残高を押し上げた(図表1~4)。

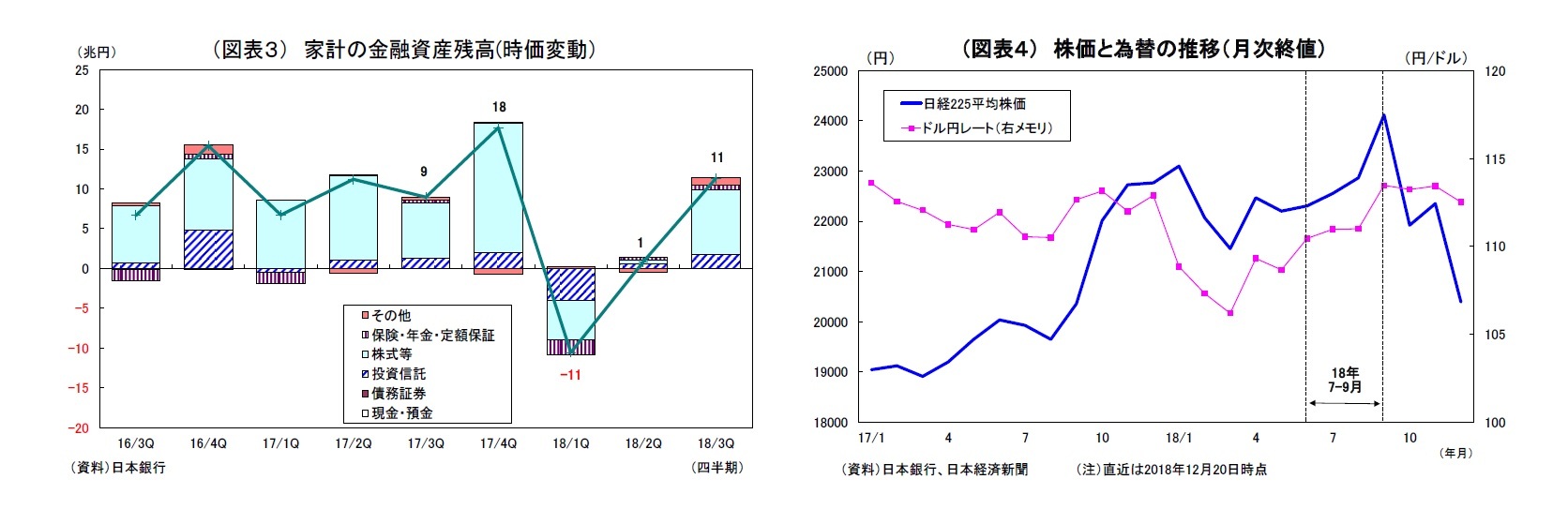

なお、家計の金融資産は、既述のとおり7-9月期に12兆円増加したが、この間に金融負債も2兆円増加しているため、金融資産から負債を控除した純資産残高は10兆円増の1540兆円となった(図表5)。

なお、家計の金融資産は、既述のとおり7-9月期に12兆円増加したが、この間に金融負債も2兆円増加しているため、金融資産から負債を控除した純資産残高は10兆円増の1540兆円となった(図表5)。なお、その後の10-12月期については、一般的な賞与支給月を含むことから、例年資金の純流入が20兆円近く発生する。ただし、10月以降、米中貿易摩擦や世界経済の先行きへの懸念が高まり、株価が大幅に下落(日経平均で4000円程度)しているため、時価変動の影響は大幅なマイナスになっているとみられる。従って、12月末の個人金融資産残高は9月末から10兆円~20兆円程度減少すると予想される。

1 2018年4-6月期の数値は確報化に伴って改定されている。

2 統計上の表現は「調整額」(フローとストックの差額)だが、本稿ではわかりやすさを重視し、「時価(変動)」と表記。

2.内訳の詳細: リスク性資産への投資は活発化せず

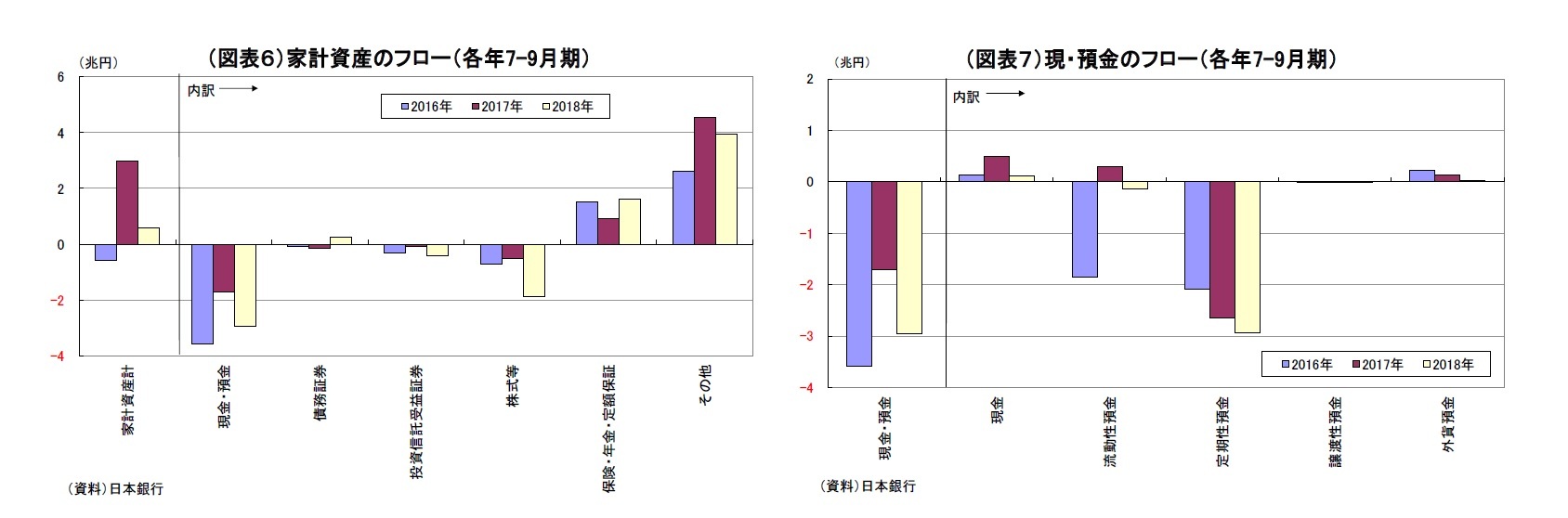

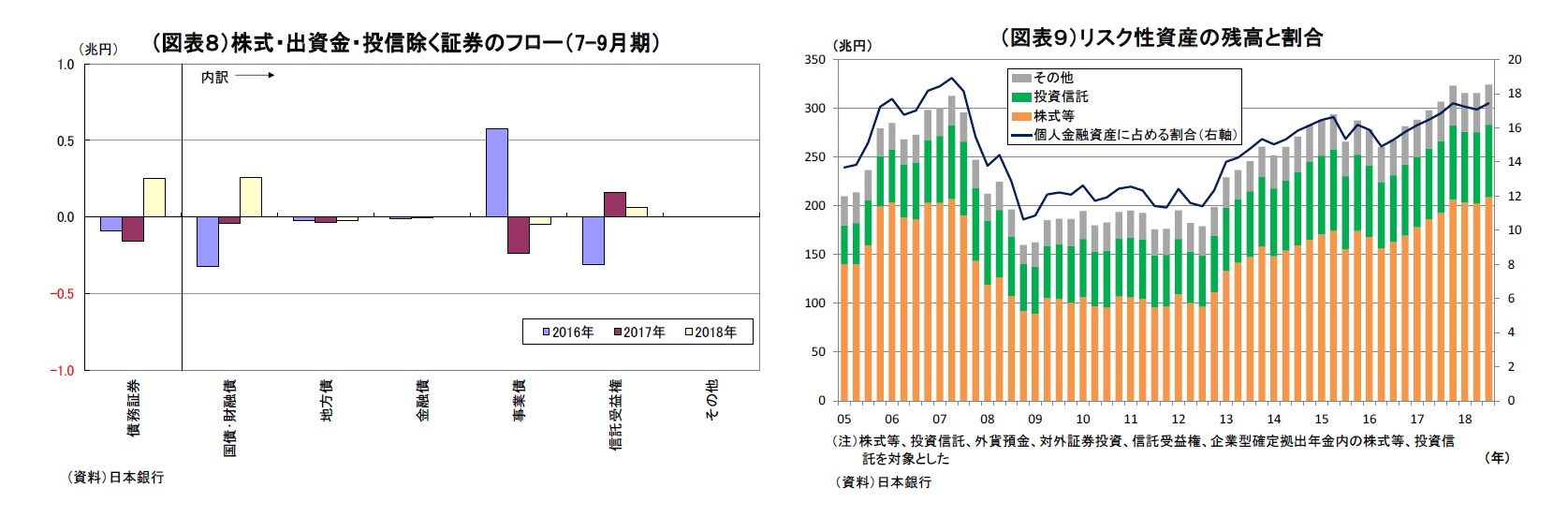

リスク性資産に関しては、株式等が1.9兆円の純流出となったほか、投資信託も0.4兆円の純流出となった。両者を合わせた純流出額は2.3兆円と、例年を上回っている。株価が上昇したため、利益確定の売りが発生したと考えられる。その他リスク性資産では、対外証券投資(0.2兆円の純流入)や確定拠出型年金における株式・投資信託(0.1兆円の純流入)への小幅な流入が見られるものの、家計のリスク性資産への投資は全体として伸び悩んでいる。家計における「貯蓄から投資へ」の流れは確認できない。流動性預金(普通預金など)に大量の資金が蓄積している点も踏まえれば、家計の安全志向・流動性選好は根強いと考えられる。

ただし、株と投資信託に外貨預金や対外証券投資などを加えたリスク性資産の残高は324兆円3と6月末から9兆円増加し、過去最高を更新している。また、個人金融資産に占めるリスク性資産の割合も17.4%に上昇している。既述のとおり、リスク性資産への資金流入は進んでいないが、株価等の資産価格上昇が増加に寄与した。

その他証券では、国債への資金流入(0.3兆円)が目立つ。国債からは長年資金流出が発生していたが、昨年から流入が目立つようになった。個人向け国債には最低金利保証(0.05%)が付いており、預金に比べた投資妙味が高まっているためとみられる(図表6~9)。

3 対象は図表9の注をご参照。なお、外貨建て保険(生命保険に分類)や個人型確定拠出年金(その他年金に分類)の一部もリスク性資産に位置付けられるが、対象には含んでいない。

ただし、株と投資信託に外貨預金や対外証券投資などを加えたリスク性資産の残高は324兆円3と6月末から9兆円増加し、過去最高を更新している。また、個人金融資産に占めるリスク性資産の割合も17.4%に上昇している。既述のとおり、リスク性資産への資金流入は進んでいないが、株価等の資産価格上昇が増加に寄与した。

その他証券では、国債への資金流入(0.3兆円)が目立つ。国債からは長年資金流出が発生していたが、昨年から流入が目立つようになった。個人向け国債には最低金利保証(0.05%)が付いており、預金に比べた投資妙味が高まっているためとみられる(図表6~9)。

3 対象は図表9の注をご参照。なお、外貨建て保険(生命保険に分類)や個人型確定拠出年金(その他年金に分類)の一部もリスク性資産に位置付けられるが、対象には含んでいない。

3.その他注目点: 外国人の国債保有高が過去最高に、企業の株式保有高も増加

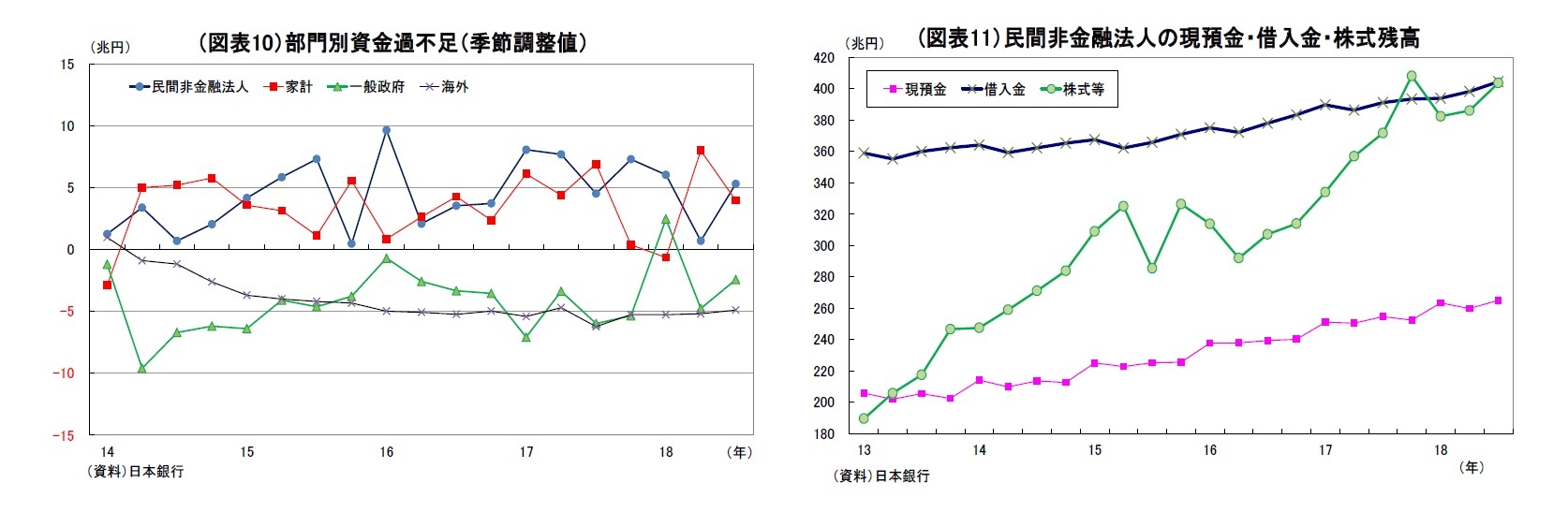

2018年7-9月期の資金過不足(季節調整値)を主要部門別にみると、4-6月期同様、家計と企業部門が資金余剰となる一方、一般政府と海外が資金不足となった。4-6月期との比較では、企業の資金余剰増加(4.6兆円増)と家計の資金余剰減少(4.0兆円減)が目立つ。相次いで発生した自然災害が影響している可能性もあるが、企業の賃上げが鈍いことも影響しているとみられる。

9月末の民間非金融法人のバランスシートにおける現預金残高は259兆円と6月末から5兆円増加し、過去最高となった(図表11)。前年比でみると10兆円増加している。

一方、この一年間の借入の増加幅は13兆円と現預金の増加幅を上回っているため、借入から現預金を控除した純借入額(139兆円)も前年比で3兆円増加している。

また、近年は企業の株式保有残高が大きく増加しており、9月末で404兆円となっている。これは安倍政権発足前の2012年9月末と比べて278兆円増の水準であり、この間の時価上昇が増加に寄与している。

9月末の民間非金融法人のバランスシートにおける現預金残高は259兆円と6月末から5兆円増加し、過去最高となった(図表11)。前年比でみると10兆円増加している。

一方、この一年間の借入の増加幅は13兆円と現預金の増加幅を上回っているため、借入から現預金を控除した純借入額(139兆円)も前年比で3兆円増加している。

また、近年は企業の株式保有残高が大きく増加しており、9月末で404兆円となっている。これは安倍政権発足前の2012年9月末と比べて278兆円増の水準であり、この間の時価上昇が増加に寄与している。

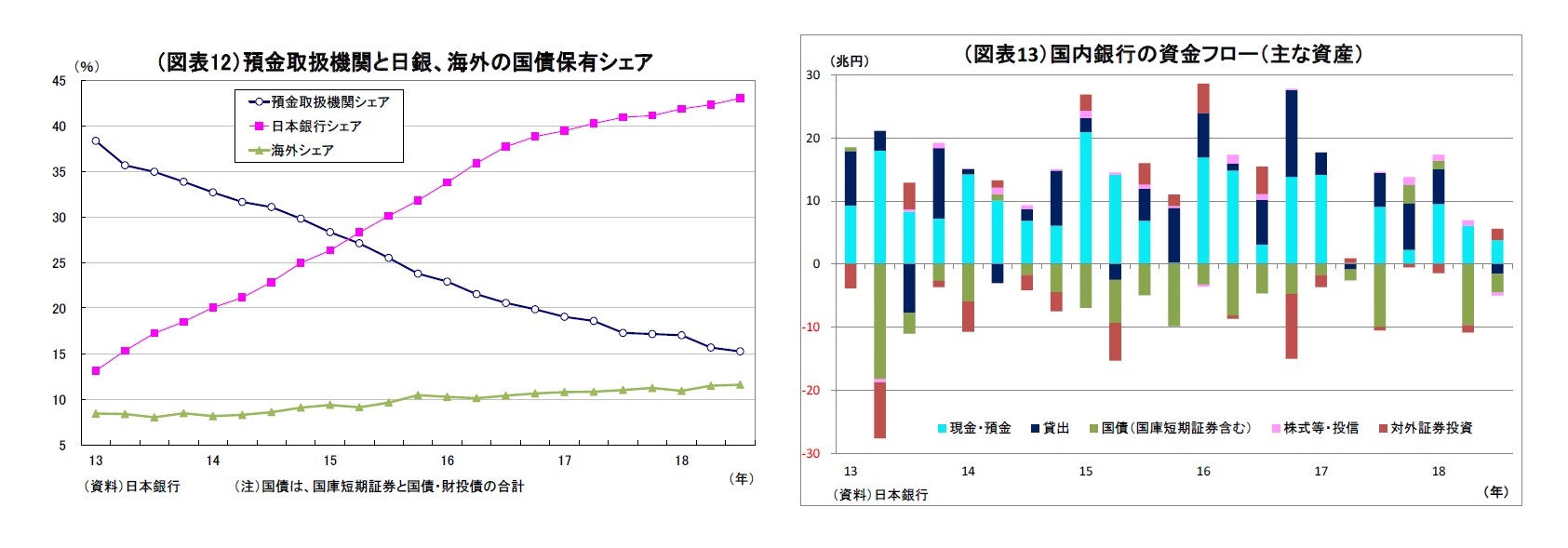

国庫短期証券を含む国債の9月末残高は1092兆円で、6月末から8兆円減少した。その保有状況を見ると(図表12)、預金取扱機関(銀行など)の保有高が6兆円減と減少し、全体に占める保有シェアも15.2%と6月末の15.7%から低下した。一方、国債買入れを継続している日銀の保有高は6月末から4兆円増加し、シェアも43.0%(6月末は42.3%)へと上昇している。日銀は一昨年秋以降、国債の買入れペースを減額させているため、増加ペースはそれ以前に比べて鈍化しているものの、シェアの上昇は止まっていない。

なお、海外部門の国債保有高は6月末から0.3兆円増の126.5兆円、シェアは11.6%とそれぞれ過去最高を更新した。前年比では7兆円増となる。海外勢はドル調達コストの関係で有利な条件で円を入手できる状況が続いており、超低金利にもかかわらず国債への資金流入傾向が続いている。2005年1-3月以降、海外勢の国債保有高は4.3倍に増加しており、市場での影響力も増大している。

最後に、国内銀行の7-9月期の資金フローを確認すると(図表13)、既述の通り、国債からの資金の純流出(取り崩し)と現預金への資金流入(積み増し)が目立つ。なお、対外証券投資は5四半期ぶりに純流入に転じている。引き続き、ドル調達コストは高いものの、長らく残高の圧縮を続けてきたこともあり、再び外債に資金を振り向ける動きが強まったと考えられる。

なお、海外部門の国債保有高は6月末から0.3兆円増の126.5兆円、シェアは11.6%とそれぞれ過去最高を更新した。前年比では7兆円増となる。海外勢はドル調達コストの関係で有利な条件で円を入手できる状況が続いており、超低金利にもかかわらず国債への資金流入傾向が続いている。2005年1-3月以降、海外勢の国債保有高は4.3倍に増加しており、市場での影響力も増大している。

最後に、国内銀行の7-9月期の資金フローを確認すると(図表13)、既述の通り、国債からの資金の純流出(取り崩し)と現預金への資金流入(積み増し)が目立つ。なお、対外証券投資は5四半期ぶりに純流入に転じている。引き続き、ドル調達コストは高いものの、長らく残高の圧縮を続けてきたこともあり、再び外債に資金を振り向ける動きが強まったと考えられる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年12月21日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資金循環統計(18年7-9月期)~個人金融資産は、前年比40兆円増の1859兆円、過去最高を更新】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資金循環統計(18年7-9月期)~個人金融資産は、前年比40兆円増の1859兆円、過去最高を更新のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!