- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革ウォッチ 2018年12月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係(2)

2018年12月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

年金部会では高齢期の就労と年金、経済前提に関する専門委員会では作業班の検討結果、年金事業管理部会では次期中期計画、について、それぞれ議論が行われました。年金数理部会はセミナー形式で開催され、来年実施される財政検証について国際比較も交えた講演等が行われました。

○社会保障審議会 年金部会

11月2日(第6回) 雇用の変容と年金(高齢期の長期化、就労の拡大・多様化と年金制度)、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00005.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金部会 年金財政における経済前提に関する専門委員会

11月26日(第7回) 検討作業班における議論、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02394.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

11月28日(第40回) 次期中期計画の策定に向けて、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00003.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金数理部会

11月30日(第78回) 財政検証とピアレビュー、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198131_00001.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金部会

11月2日(第6回) 雇用の変容と年金(高齢期の長期化、就労の拡大・多様化と年金制度)、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00005.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金部会 年金財政における経済前提に関する専門委員会

11月26日(第7回) 検討作業班における議論、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02394.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

11月28日(第40回) 次期中期計画の策定に向けて、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00003.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金数理部会

11月30日(第78回) 財政検証とピアレビュー、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198131_00001.html (配布資料)

2 ―― ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係(2)

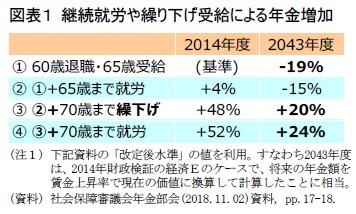

先月の年金部会では、先々月に引き続いて、高齢期の就労と公的年金の関係が論点になりました。本稿では、高齢者就労に関係する年金の仕組みについて、課題や今後の方向性を確認します。

1|繰下げ受給:周知や70歳超への拡大が課題

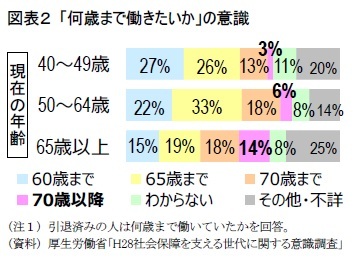

論点の1つが、繰下げ受給の周知や見直しです。繰下げ受給とは、年金を受け取り始める時期を個人の選択で支給開始年齢よりも遅くできる制度です*1。年金の受け取り始めを遅らせると年金を受け取る期間が平均的には短くなりますが、平均的な年齢で死亡した場合の総受取額が、繰り下げしなかった場合とほぼ同じになるように、毎年の年金額が増額されます (例:図表1の③の2014年度(+48%))。

論点の1つが、繰下げ受給の周知や見直しです。繰下げ受給とは、年金を受け取り始める時期を個人の選択で支給開始年齢よりも遅くできる制度です*1。年金の受け取り始めを遅らせると年金を受け取る期間が平均的には短くなりますが、平均的な年齢で死亡した場合の総受取額が、繰り下げしなかった場合とほぼ同じになるように、毎年の年金額が増額されます (例:図表1の③の2014年度(+48%))。

ただ、現在の繰下げ受給の利用率は1%にとどまります。この理由は、現在は支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる経過措置として65歳以前に厚生年金が特別支給され、この特別支給分は繰下げ受給できないため、だと考えられています。そこで、男性の特別支給が廃止される2025年を見据えて、繰下げ制度の周知が進められています。

ただ、現在の繰下げ受給の利用率は1%にとどまります。この理由は、現在は支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる経過措置として65歳以前に厚生年金が特別支給され、この特別支給分は繰下げ受給できないため、だと考えられています。そこで、男性の特別支給が廃止される2025年を見据えて、繰下げ制度の周知が進められています。また、繰り下げ年齢の上限を70歳超に引き上げる案も検討されています。効果は未知数ですが、年金財政に影響がないため前向きに検討されています。

*1 選択できる受け取り始めの時期は66歳~70歳。後述する割増は65歳を起点に計算される(66歳から受け取り始める場合は、0.7%×12か月=8.4%の割増が適用される)。基礎年金と厚生年金の片方のみを繰り下げることも可能。

2|在職老齢年金:65歳以上の減額を廃止するか

もう1つの論点は、在職老齢年金の見直しです。在職老齢年金は、元々は在職中にも特別に年金を支給する仕組みでしたが、老齢年金の受給要件から退職が除かれてからは、在職中に年金額を減額する仕組みになっています。減額の程度は、高齢者就業を阻害しない観点と現役世代の負担を配慮する観点のバランスをとりながら、決められてきました。

もう1つの論点は、在職老齢年金の見直しです。在職老齢年金は、元々は在職中にも特別に年金を支給する仕組みでしたが、老齢年金の受給要件から退職が除かれてからは、在職中に年金額を減額する仕組みになっています。減額の程度は、高齢者就業を阻害しない観点と現役世代の負担を配慮する観点のバランスをとりながら、決められてきました。

在職老齢年金には60代前半向けのものもありますが、前述したように60代前半向けの特別支給の厚生年金(経過措置)が廃止されると、60代前半向けの在職老齢年金も無くなります。そこで、議論の中心は、65歳以上向けのものを廃止するか否か、になっています。

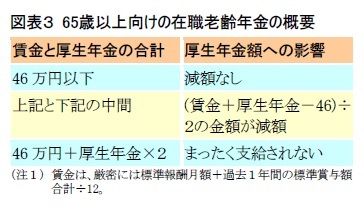

在職老齢年金には60代前半向けのものもありますが、前述したように60代前半向けの特別支給の厚生年金(経過措置)が廃止されると、60代前半向けの在職老齢年金も無くなります。そこで、議論の中心は、65歳以上向けのものを廃止するか否か、になっています。65歳以上向けでは、厚生年金が適用される働き方をしていて、賃金*2と厚生年金の合計が46万円を超えた場合に、賃金が増えた額の半分だけ厚生年金が減額されます。対象者は約36万人、減額総額は年約4000億円で、それぞれ受給権者数やその年金総額の1%程度に相当します。

在職老齢年金には、厚生年金が適用される場合だけが対象になるので不公平だという指摘や、廃止すれば頑張って働いてたくさん稼いでも年金が減額されないので、高齢者就労を促進するという意見があります。一方で、賃金と厚生年金の合計が46万円を超えるのは経営者などに限られる*3、という世代内の公平性に関する指摘や、廃止すると給付費が増えるために年金財政が悪化して将来の年金水準を下げる方向に働く*4、という世代間の公平性に関する指摘もあります。今後の議論に要注目です。

*2 賃金は、厳密には標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額合計÷12、大雑把には賞与を含む年収の1/12。

*3 労働力調査によると、65歳以上の役員(自営業者ではなく雇用者である役員)は約100万人。インターネット上では、経営者向けに在職老齢年金による減額の回避を指南するサービスの勧誘が見られる。

*4 筆者のごく粗い試算では、毎年の厚生年金給付費が約1%増えた場合、マクロ経済スライドの停止年が約1年遅くなる。

(2018年12月04日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革ウォッチ 2018年12月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係(2)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革ウォッチ 2018年12月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係(2)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!