- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 最近の人民元と今後の展開(2018年11月号)-10年ぶり静かに近づく7元台

2018年11月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

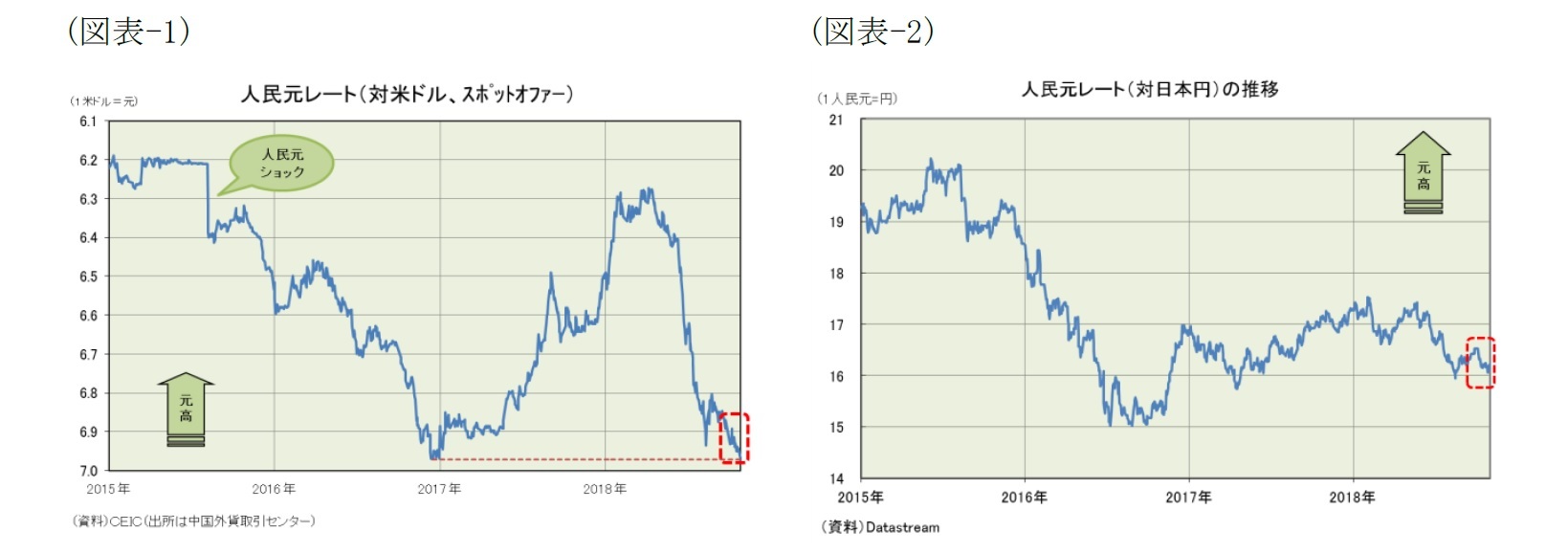

- 10月の人民元レート(対米ドル、スポット・オファー、中国外貨取引センター)は前月末と比べて1.55%下落し1米ドル=6.9773元で取引を終えた。また、日本円に対する人民元レートは、日本円が米ドルに対して上昇したため、前月末比1.8%の元安・円高で取引を終えた。

- 18年末に向けての人民元レートは波乱含みである。米中貿易摩擦が中国経済の下押し圧力となり人民元は下落する可能性が高い一方、米国が摩擦解消に向けた道筋を探り始めれば、人民元切り上げが「落としどころ」として浮上してくる可能性もあるからだ。なお、当面はイタリアの財政問題でユーロドルが下振れする恐れがあるため、乱高下に備えて想定レンジを広めに設定している(想定レンジは1米ドル=6.3~7.2元、1元=15.8~17.5円)。

1――10月の人民元の動き

10月の人民元レート(対米ドル、スポット・オファー、中国外貨取引センター)は前月末と比べて1.55%下落し1米ドル=6.9773元で取引を終えた。これまでの流れを簡単に振り返ると、15年8月の人民元ショック以降、中国では資金流出懸念が高まり、人民元は16年12月に1米ドル=6.9710まで下落した。しかし、17年5月に中国政府が基準値設定方法を変更したことやユーロが上昇に転じたことなどから、18年春には人民元ショック前水準(同6.2元)近くまで値を戻すこととなった。その後、中国経済が減速し始めると米金利上昇に伴う米中金利差縮小が嫌気されて下落に転じた。18年8月に中国政府が基準値設定方法を再び厳しくすると一旦は下げ止まったものの、米金利上昇に伴う新興国通貨安やイタリアの財政問題に伴うユーロ安を背景に、1米ドル=7元に近づくこととなった(図表-1)。なお、日本円に対する人民元レートは、日本円が米ドルに対して上昇したため、100日本円=6.1655元(1元=16.22円)と前月末比1.8%の元安・円高で取引を終えた(図表-2)。

2――今後の展開

さて、18年末に向けての人民元レートは波乱含みである。激しさを増す米中貿易摩擦が中国経済の下押し圧力となり人民元は下落する可能性が高い一方、米国が摩擦解消に向けた道筋を探り始めれば、人民元切り上げが「落としどころ」として浮上してくる可能性もあるからだ。なお、当面はイタリアの財政問題でユーロドルが下振れする恐れがあるため、乱高下に備えて想定レンジを広めに設定している(想定レンジは1米ドル=6.3~7.2元、1元=15.8~17.5円)。

ここもとの米中経済環境を概観すると、米国では景気がやや過熱気味で、激しさを増す米中貿易摩擦が景気に水を差すとしても、米国経済にはそれを吸収するだけの勢いがあると見ている。一方、景気が減速しつつある中国では、激しさを増す米中貿易摩擦がそれに追い打ちをかけることとなっており、株価は下値を探る展開となっている。そして、中国政府は今年の成長率目標である「6.5%前後」を確保しようと景気下支えに動き始めた。昨年12月と今年3月の米利上げに際して中国は、追随してリバースレポ(7日物)を引き上げたが、6月と9月の米利上げではそれを見送った。また、預金準備率を3回に渡り引き下げるなど金融政策を緩和方向に調整し始めている。

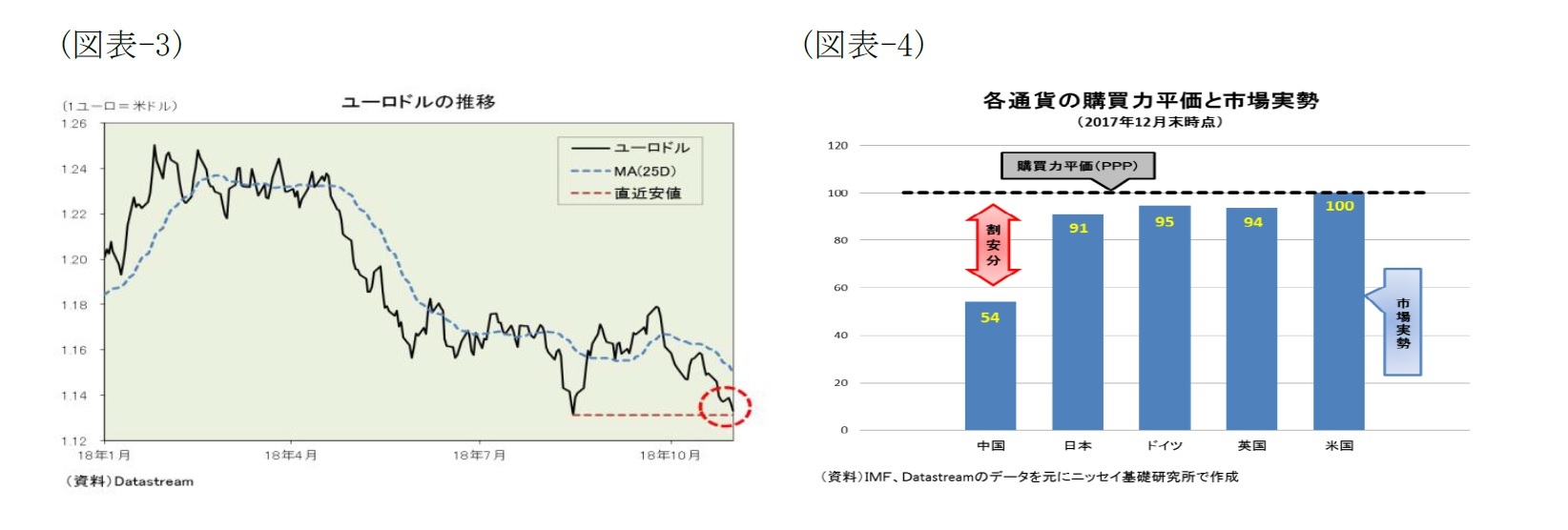

今後の展開を考えると、米中貿易摩擦に納まる兆しは見られない。トランプ米政権としては大きな成果を得ずして振り上げた拳を下ろす訳にはいかない一方、中国としても対外開放や関税引き下げなど譲歩できる面では譲歩しており、国策として打ち出した中国製造2025に関する施策を取り下げることはできない。また、イタリアの財政運営を巡る問題でコンテ政権とEUが妥協点を見いだせないようだと、ユーロドルが直近安値(1ユーロ=1.13米ドル)を下回って、下落に拍車が掛かる恐れもある(図表-3)。したがって、当面の人民元レートは軟調な地合いが続きそうである。

しかし、米国が貿易摩擦解消に向けた道筋を探り始めると、人民元切り上げが「落としどころ」として浮上してくる可能性がある。米国サイドから見れば中国に人民元切り上げを認めさせることで選挙民にアピールできる。一方、中国サイドから見ると元高は輸出にこそ不利に働くものの、ここもとの中国経済が世界経済の好調と輸出に依存し過ぎたとの負い目がある上、購買力平価との関係で見て大幅に割安な現状を踏まえればある程度のレート調整はやむを得ない面もある(図表-4)。また、人民元高は輸入物価を押し下げるため、製造コストの低減や消費者物価の抑制というメリットもある。したがって、人民元は政治的な駆け引きで動く側面もあるため、米中間で「現代版プラザ合意」のようなことが起きて、米中が人民元切り上げで合意する可能性もあると見ている。

ここもとの米中経済環境を概観すると、米国では景気がやや過熱気味で、激しさを増す米中貿易摩擦が景気に水を差すとしても、米国経済にはそれを吸収するだけの勢いがあると見ている。一方、景気が減速しつつある中国では、激しさを増す米中貿易摩擦がそれに追い打ちをかけることとなっており、株価は下値を探る展開となっている。そして、中国政府は今年の成長率目標である「6.5%前後」を確保しようと景気下支えに動き始めた。昨年12月と今年3月の米利上げに際して中国は、追随してリバースレポ(7日物)を引き上げたが、6月と9月の米利上げではそれを見送った。また、預金準備率を3回に渡り引き下げるなど金融政策を緩和方向に調整し始めている。

今後の展開を考えると、米中貿易摩擦に納まる兆しは見られない。トランプ米政権としては大きな成果を得ずして振り上げた拳を下ろす訳にはいかない一方、中国としても対外開放や関税引き下げなど譲歩できる面では譲歩しており、国策として打ち出した中国製造2025に関する施策を取り下げることはできない。また、イタリアの財政運営を巡る問題でコンテ政権とEUが妥協点を見いだせないようだと、ユーロドルが直近安値(1ユーロ=1.13米ドル)を下回って、下落に拍車が掛かる恐れもある(図表-3)。したがって、当面の人民元レートは軟調な地合いが続きそうである。

しかし、米国が貿易摩擦解消に向けた道筋を探り始めると、人民元切り上げが「落としどころ」として浮上してくる可能性がある。米国サイドから見れば中国に人民元切り上げを認めさせることで選挙民にアピールできる。一方、中国サイドから見ると元高は輸出にこそ不利に働くものの、ここもとの中国経済が世界経済の好調と輸出に依存し過ぎたとの負い目がある上、購買力平価との関係で見て大幅に割安な現状を踏まえればある程度のレート調整はやむを得ない面もある(図表-4)。また、人民元高は輸入物価を押し下げるため、製造コストの低減や消費者物価の抑制というメリットもある。したがって、人民元は政治的な駆け引きで動く側面もあるため、米中間で「現代版プラザ合意」のようなことが起きて、米中が人民元切り上げで合意する可能性もあると見ている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年11月02日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【最近の人民元と今後の展開(2018年11月号)-10年ぶり静かに近づく7元台】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

最近の人民元と今後の展開(2018年11月号)-10年ぶり静かに近づく7元台のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!