- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 中国・アジア保険事情 >

- 地方から始まる?年金危機-年金積立金を使い果たした黒龍江省【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(33)

地方から始まる?年金危機-年金積立金を使い果たした黒龍江省【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(33)

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 片山 ゆき

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1-年金積立金を使い果たした黒龍江省

黒龍江省が積立金を使い果たしてしまった背景にはどのような要因があるのか。

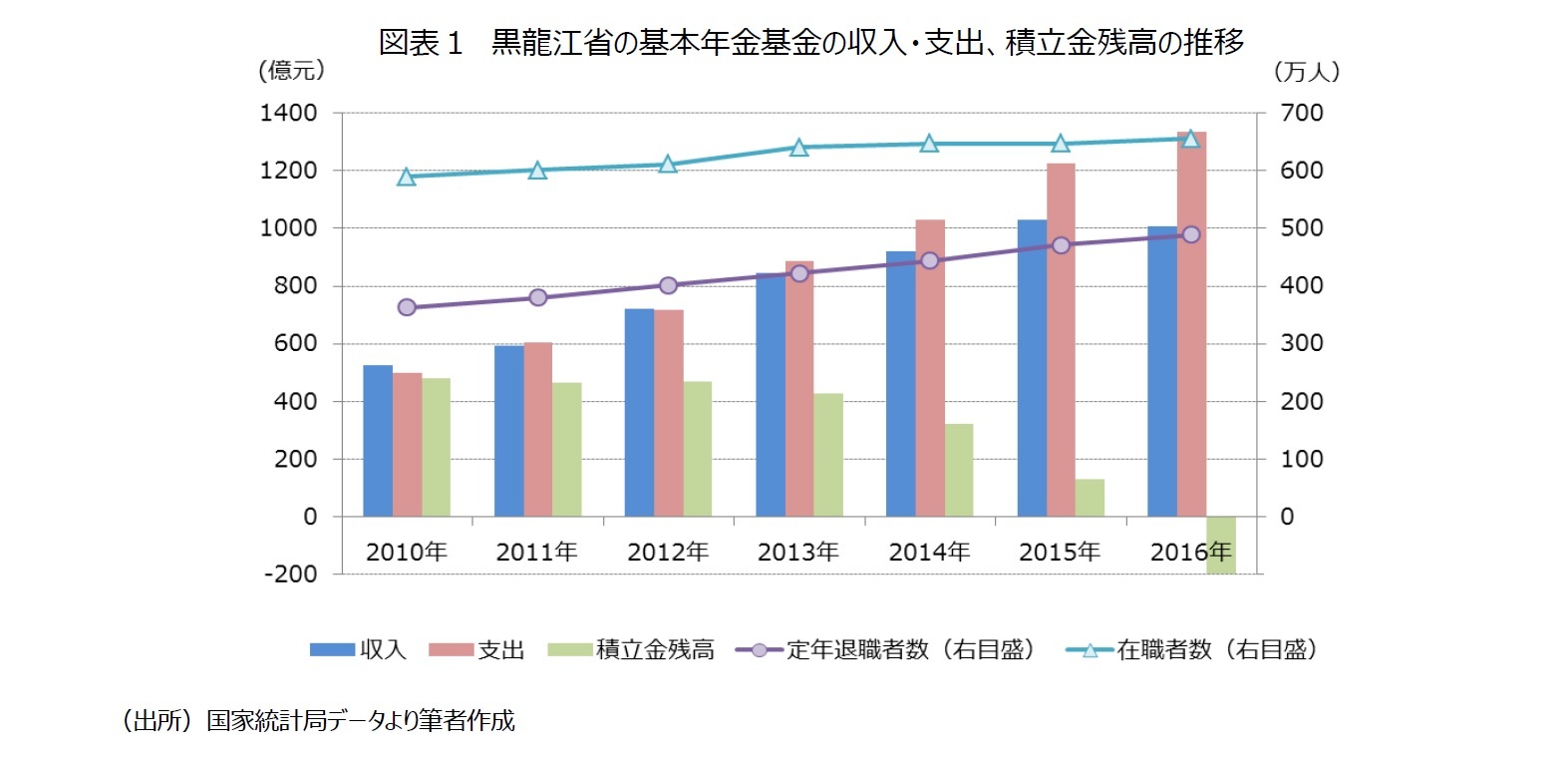

図表1は、黒龍江省の都市の会社員を対象とした基本年金基金の収入・支出の状況、積立金残高の推移を示したものである。

黒龍江省は2011年以降、基金の支出が収入を上回っており、年金の支給を確実に行う上で、その不足分を政府による財政補填に頼ってきた。図表1の加入者をみると、在職者数(現役の加入者)の伸びが定年退職者数(受給者)の伸びに追いついていない。1人の定年退職者を、2名以下の在職者で支えており、年金財政は苦しい状態が続いていた。2016年の時点では、1.3人の現役で1名の受給者を支えている状況にある3。黒龍江省を含めいずれの地域も、現役人口の状況や平均余命の伸びに合わせた基本年金の給付水準の調整はされておらず、省や市の平均賃金、物価の変動に応じて、それぞれ独自に調整をしている。制度の設計上、平均賃金が上がれば、給付額を増額の方向へ調整せざるを得ず、収入と支出のバランスは元より崩れやすい状況にあった。

1 2018年7月24日付で、ハルピン市社会保険事業管理局が中国工商銀行に年金支給が遅れる旨、通達を出している。翌25日には、その上位局にあたる黒龍江省社会保険事業管理局が通常通り給付される旨訂正した(通達はハルピン局の業務上のミスとして発表)。実際、支給は遅れる結果となり、中国メディア「財経」によると、黒龍江省社会保険事業管理局は、その原因として、省全体の前年の平均給与が上昇したことから、それに伴う給付額の引き上げ調整に時間がかかったためとしている。

2 「基本年金基金」は、都市の就労者を対象とした年金制度において、基本年金(1階部分)の給付を目的とした基金である。基本年金基金は、保険料収入、政府の財政補填、運用収益で構成される。基本年金基金の積立金は、年金の給付などに充てられなかったものを積み立てたもので、「年金積立金」に相当する。

3 扶養率の全国平均は2.8、広東省では9.3である。

2-各省の現状―次の黒龍江省はどこか。

都市の会社員を対象とする年金制度は、世代間扶養を基本とする賦課方式を採用している。賦課方式の場合、現役世代が納めた保険料がそのときの高齢者への支払いに充てられる。人口構造が安定している場合は、保険料収入で給付を賄うことが可能である。しかし、少子高齢化が継続する中で一定水準の給付を確保するには、保険料率引き上げによる保険料収入の増加、給付水準の引き下げによる支出の抑制、基本年金基金の積立金の運用収入の増加、保有している積立金の取り崩しがあろう。

中国では、経済成長が緩やかに鈍化する中で、政府が企業の税金負担を考え、社会保険料の引き上げを原則先延ばししている。加えて、年金の保険料率は労使で28%(企業:20%、個人:8%)とすでに高く、これ以上の引き上げは難しいのが現状である。また、内需拡大を経済成長の柱とし、社会の安定を第一に考える現政権下では、給付の抑制も政治的に難しい。黒龍江省のように、基本年金基金を使い果たしてしまっては、積立金の運用収益による充当もできず、国の財源の追加投入などに大きく頼らざるを得ない状況にある。

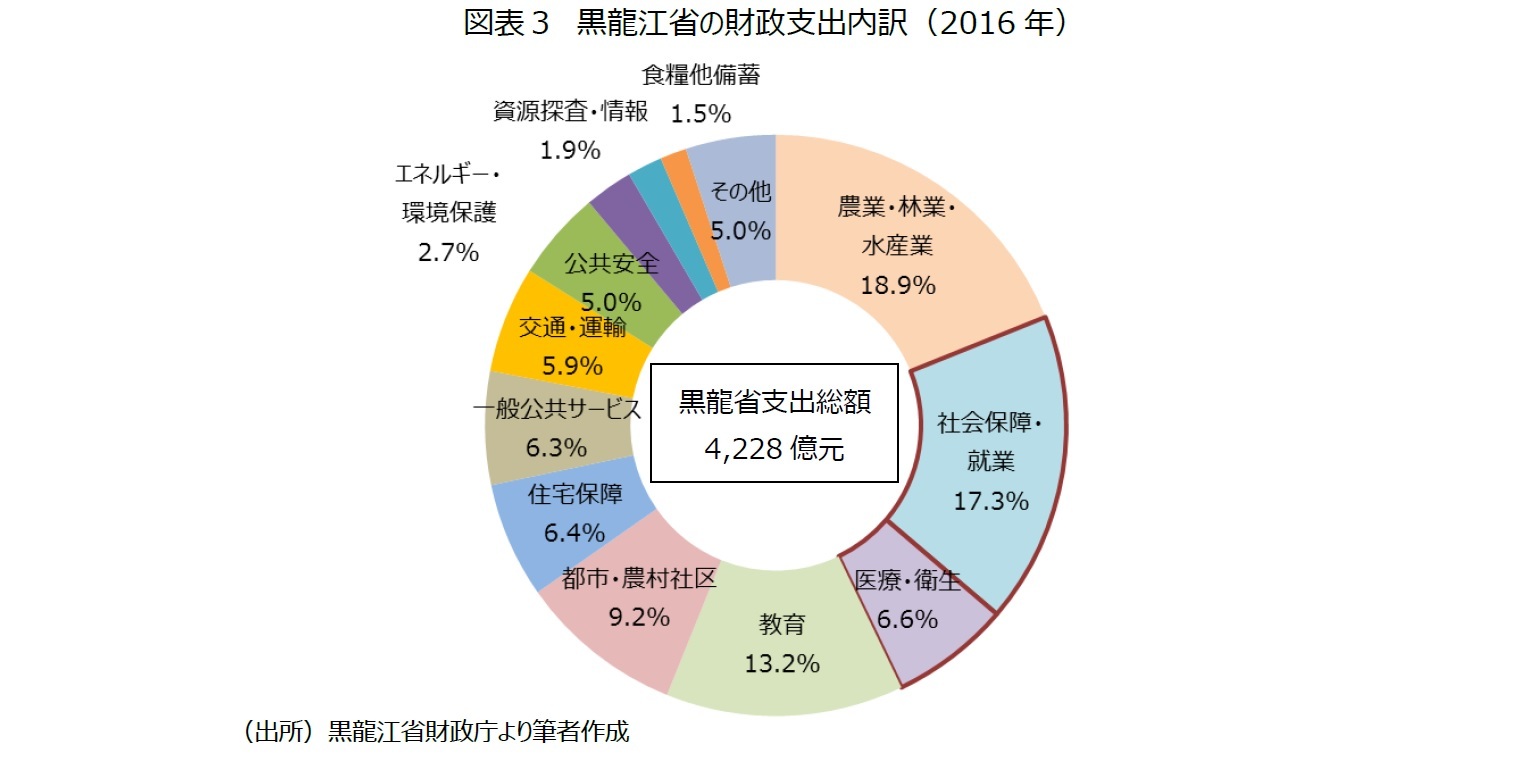

2016年の黒龍江省の財政支出の状況を見ると、収入総額が1,148億元、支出総額4,228億元であった。基本年金基金への拠出を含む「社会保障・就業」支出が732億元、「医療・衛生」支出である281億元を含めると、社会保障に関する経費は、およそ同年の収入総額に匹敵する規模になる。また、社会保障経費は、2016年の支出総額のおよそ24%を占めるまで拡大し、支出項目としては最大となっている(図表3)。

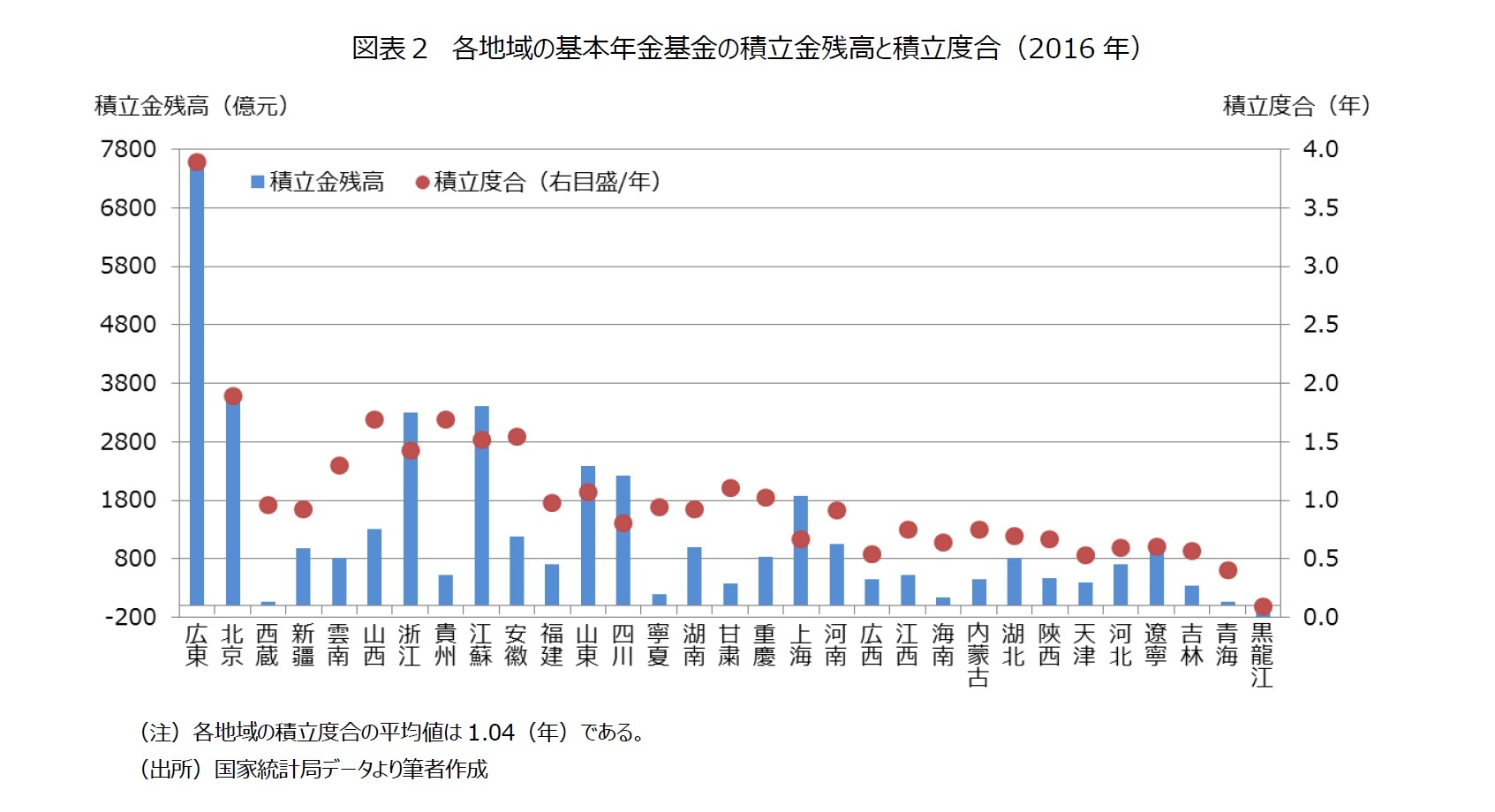

黒龍江省の例から、年金財政に加えて社会保障経費全体についても地方財政が大きなプレッシャーを抱えていることが分かる。黒龍江省のみが例外ではなく、今後、地方政府のみでは年金制度を維持できず、国の財政への依存度を高める地域が増加する可能性がある。域内の経済成長、少子高齢化の進捗度合、基金の収入と支出のバランス、積立度合などの点から、東北地域(吉林省、遼寧省)、青海省、河北省などは、次の黒龍江省としてその動向を注視する必要があろう。

国としては、積立度合の高い省から低い省への財源移転を行うべく、基本年金基金の全国統合を目指しているが、思うように進んでいない。そこで、2018年5月に国務院が発表したのが、中央調整基金の設立である。各省(自治区・直轄市)の基本年金基金から一定額を徴収し、中央調整基金に集めるというもので、高齢化が進んだ地域においても、年金を安定して支給するという目的で使用される(2018年7月開始)。

4 日本における平成28年度(2016年3月末)時点での、厚生年金の積立度合(実績値)は、3.34(年)である。 (出所)厚生労働省ウェブサイト、公的年金の単年度収支状況(平成28年度)より算出。

3-基本年金基金についての3つの対策―中央調整基金の新設、運用の強化、国有株売却による補填

まず、中央調整基金について、その徴収金額は、「(各省の企業従業員の平均賃金×90%)×各省の年金加入者数×徴収率(スタート時は3%)」とし、一旦、調整基金に集められる。その後、年内に各地域に全て分配、移転される。分配は、定年退職者数が多く、高齢化率が高い地域に多く振り分けられる仕組みとなっている。徴収額の総計を定年退職者数の総計で除して、定年退職者1人あたりの分配額を算出する。その金額に省毎の定年退職者数を乗じて最終的な分配額を決定する。これによって、限定的ではあるが、積立度合の高い省から低い省への財源移転を行うことができる。

2つ目の方法としては、2016年から本格導入が始まった、各市に分散する基本年金基金を省(自治区・直轄市)単位で統合し、その一部を全国社会保障基金理事会に運用委託する方法である5。委託をするか否かは各省に一任されているが、2018年1月時点では、9つの省・自治区が合計4,300億元の運用委託契約を結んでいる。これは、2017年末の基本年金基金の積立金残高の9.8%にあたる。これまで各市では銀行預金、国債のみの運用で、運用利回りは同年の物価上昇をカバーできていないケースも散見された。全国社会保障基金理事会へ運用を委託することで、株式投資などリスク資産への投資が可能となっている。

3つ目の方法としては、2017年11月に発表された、国有企業の株式の売却益を基本年金基金に充当することで、補填する方法である。中央政府及び地方政府が保有し、管轄する国有企業の株式の10%を充当する。中央政府が管轄する国有企業の株式は全国社会保障基金理事会、地方政府については省政府が設立した機関が管理し、株式の売却を行う権利を持っている。

このような対策から、今後は、国有企業の株式の売却益を充当することで基本年金基金の積立残高そのものを増やし、運用規制を緩和することで、運用収益の増加を図る。また、各地域の高齢化の度合いに応じた財源移転を行うことで、年金支給の安定化や、積立金の赤字化の緩和を目指すことになる。現時点ではまだその効果は公表されていないが、今後、検証していく必要があるであろう。次の黒龍江省をうまないための取組みは、遅ればせながら動き始めている。

5 「全国社会保障基金」は、人口構造の変化による基本年金基金の収支が赤字になった場合の補填を目的に、2000 年に国が創設した基金である。財源は国庫(中央政府予算)からの拠出金、国有企業の株式売却益、宝くじの収益金に加えて、これまでの運用収益から構成されており、ここに年金の保険料は含まれていない。運用は当該基金の理事会が管轄しており、収益性を重視して運用先も株式、債券、プライベートエクイティ投資等、多岐にわたる。各省から委託された基本年金基金の運用は全国社会保障基金とは別途異なる規定に基づいて運用される。

(出所)拙著「中国の年金制度について(2017)-老いる中国、老後の年金はどうなっているのか」(基礎研レポート、2017年6月19日発行)

(2018年10月16日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方から始まる?年金危機-年金積立金を使い果たした黒龍江省【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(33)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方から始まる?年金危機-年金積立金を使い果たした黒龍江省【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(33)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!