- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 銀行のATM等の数字の配列-必ずしも統一されていないってこと知っていましたか-

2018年08月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

前回の基礎研レターでは、携帯電話等の電話やパソコンや電卓における数字の配列について、両者の方式が異なっていることを紹介した。10個の数字の配列を用いているケースは他にも多数見られる。

今回の基礎研レターでは、銀行等の金融機関のATM等におけるテンキーにおける数字の配列について調べてみた。

今回の基礎研レターでは、銀行等の金融機関のATM等におけるテンキーにおける数字の配列について調べてみた。

2―銀行のATMの数字のボタンの配列はどうなっているのか

銀行で数字を入力する機会は、暗証番号入力時と引き出し金額等の入力時が主たるケースである。これ以外にももちろん、振込み時には振込先の口座番号等を入力することがあるが、基本的には先に述べた2回のケースがある。

実は、これらの2つのケースで入力時のテンキーのパターンは必ずしも一致していない。暗証番号入力は、よりセキュリティ対策が必要なことから、特別な対応がなされている。

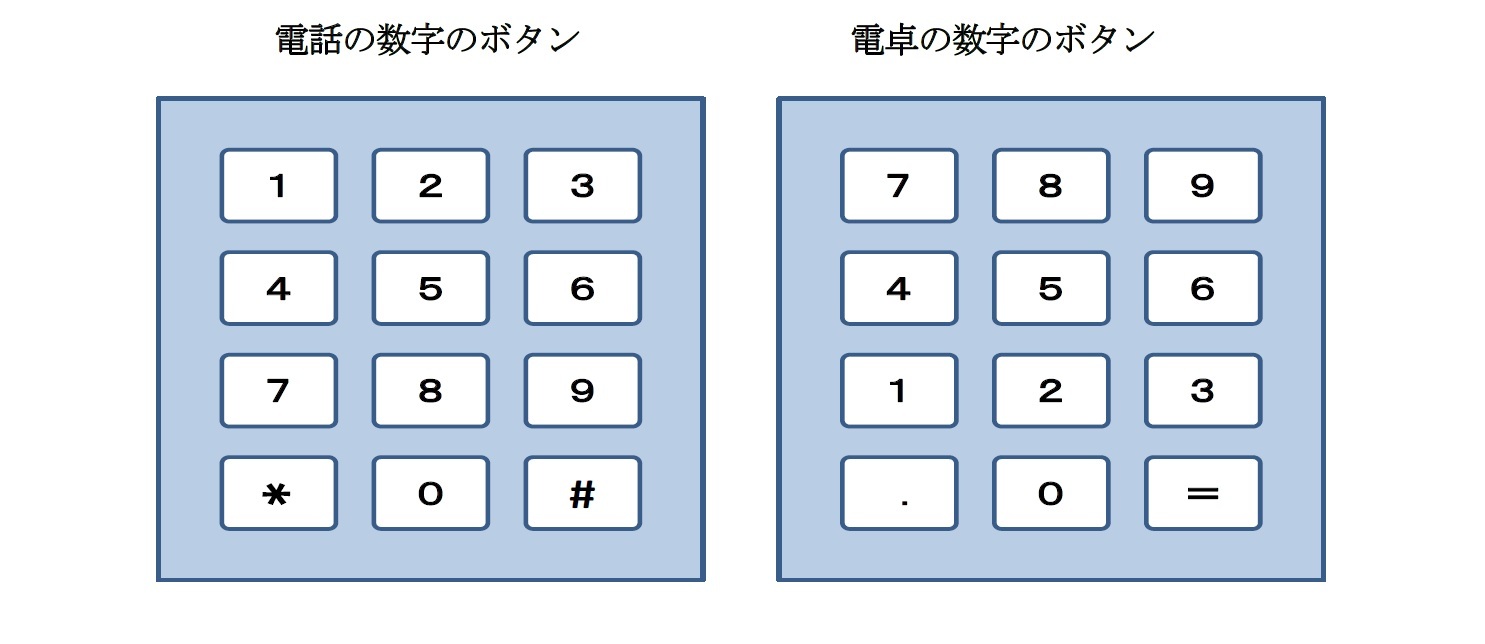

ここで、前回の基礎研レターで紹介した「電話式」と「電卓式」の数字の配列パターンを今一度示しておく。

実は、これらの2つのケースで入力時のテンキーのパターンは必ずしも一致していない。暗証番号入力は、よりセキュリティ対策が必要なことから、特別な対応がなされている。

ここで、前回の基礎研レターで紹介した「電話式」と「電卓式」の数字の配列パターンを今一度示しておく。

3―銀行のATMの暗証番号入力時の数字のボタンの配列について

1|一般的な状況

皆さんもご経験されているので、ご存知だと思うが、銀行のATMで暗証番号を入力する時には、画面最初に現われるテンキーパターンに加えて、顧客が別のテンキーパターンに変更することができる。ボタンを押すことで、いくつかの選択肢が現われるようになっており、顧客は自分が選択したテンキーパターンで暗証番号を入力することができる。これは、手の動きから暗証番号が判読されないようにするためのセキュリティ上の理由によるものである。

皆さんもご経験されているので、ご存知だと思うが、銀行のATMで暗証番号を入力する時には、画面最初に現われるテンキーパターンに加えて、顧客が別のテンキーパターンに変更することができる。ボタンを押すことで、いくつかの選択肢が現われるようになっており、顧客は自分が選択したテンキーパターンで暗証番号を入力することができる。これは、手の動きから暗証番号が判読されないようにするためのセキュリティ上の理由によるものである。

2|各銀行の状況

画面最初のテンキーパターンやその後の選択肢の数等については、銀行毎に異なっている。例えば、以下の通りである。

A銀行は、「電話式」がデフォールトで、それ以外にボタンを押すことで、「電卓式」やその他いくつかのパターンがランダムに選べる「シャッフルボタン」となっている。なお、「シャッフルボタン」を押し続けると、端末等にもよるようであるが、15回~30回程度は異なるパターンが次々に表示される。

B銀行は、最初から、シャッフルボタンを自分で押すのではなくて、パターンそのものが自動的に入れ替わる「ランダム表示」になっている。ランダム表示を好まない人には、「電卓式」が用意されている。なお、「電卓式」を選択した後、最初の「ランダム表示」のパターンに戻ることができる。

C銀行も、最初が「ランダム表示」で、これを好まない人は、「電話式」が選べる形になっている。B銀行と同じく、「電話式」を選択した後、「ランダム表示」に戻ることができるが、この時にはB銀行とは異なり、最初のパターンとは異なるパターンが表示される。

D銀行は、「電話式」がデフォールトで、A銀行と同様に、それ以外にボタンを押すことで、その他のパターンが選べる。ただし、A銀行とは 異なり、続けて異なる「ランダム表示」パターンを示すことはできない。一旦「電話式」に戻って、再度ボタンを押すと、別の「ランダム表示」パターンが現われる。

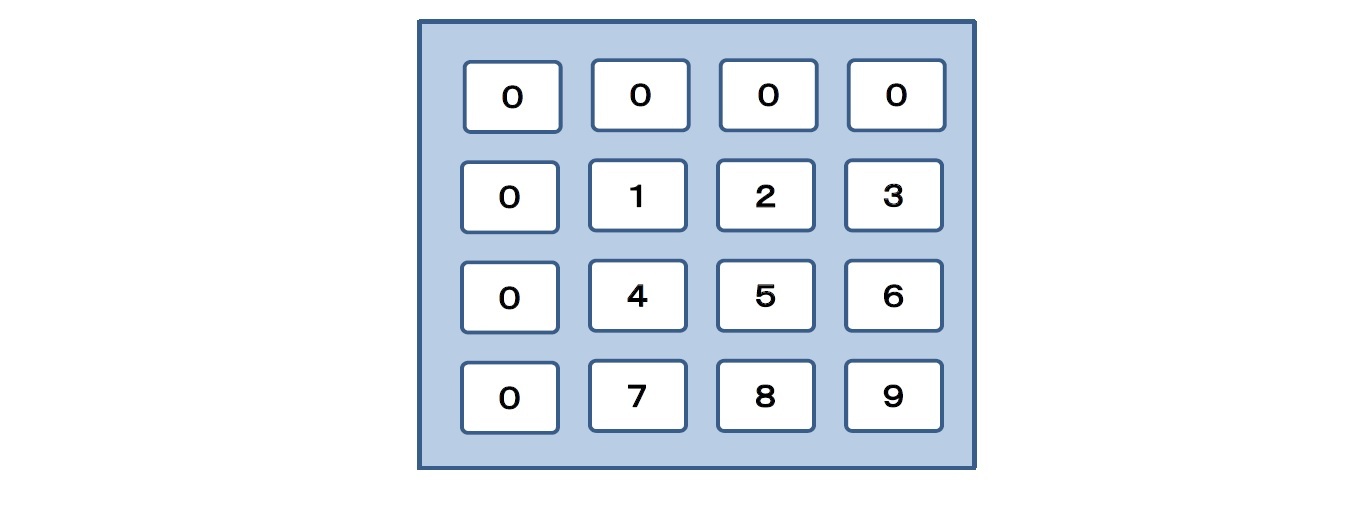

E銀行は、「ランダム表示」のみとなっているが、他の銀行と異なる特徴は、他の銀行が0から9の数字をそれぞれ1つずつ有する10個の数字の配列となっているのに対して、E銀行では、以下のように、1から9までの9個の数字各1個ずつに加えて、数字の「0」を7個用いて、合計16個の数値を用いて、4×4の配列にしている。

一方で、F銀行は、「電話式」のみである。

画面最初のテンキーパターンやその後の選択肢の数等については、銀行毎に異なっている。例えば、以下の通りである。

A銀行は、「電話式」がデフォールトで、それ以外にボタンを押すことで、「電卓式」やその他いくつかのパターンがランダムに選べる「シャッフルボタン」となっている。なお、「シャッフルボタン」を押し続けると、端末等にもよるようであるが、15回~30回程度は異なるパターンが次々に表示される。

B銀行は、最初から、シャッフルボタンを自分で押すのではなくて、パターンそのものが自動的に入れ替わる「ランダム表示」になっている。ランダム表示を好まない人には、「電卓式」が用意されている。なお、「電卓式」を選択した後、最初の「ランダム表示」のパターンに戻ることができる。

C銀行も、最初が「ランダム表示」で、これを好まない人は、「電話式」が選べる形になっている。B銀行と同じく、「電話式」を選択した後、「ランダム表示」に戻ることができるが、この時にはB銀行とは異なり、最初のパターンとは異なるパターンが表示される。

D銀行は、「電話式」がデフォールトで、A銀行と同様に、それ以外にボタンを押すことで、その他のパターンが選べる。ただし、A銀行とは 異なり、続けて異なる「ランダム表示」パターンを示すことはできない。一旦「電話式」に戻って、再度ボタンを押すと、別の「ランダム表示」パターンが現われる。

E銀行は、「ランダム表示」のみとなっているが、他の銀行と異なる特徴は、他の銀行が0から9の数字をそれぞれ1つずつ有する10個の数字の配列となっているのに対して、E銀行では、以下のように、1から9までの9個の数字各1個ずつに加えて、数字の「0」を7個用いて、合計16個の数値を用いて、4×4の配列にしている。

一方で、F銀行は、「電話式」のみである。

3|ランダム表示のパターン

なお、「ランダム表示」のパターンについては、まさに「ランダム」ということでもなく、顧客の数字入力の便を一定考慮して、例えば「1、2、3」や「0、1、2」のように連続した数字は同じ列や同じ行、さらには対角線上に配置される等の何らかの法則性をもって配置されているようである。ただし、それでも、こんな配列パターンではとても打ちにくく、1つ1つの数字を確認しながら打ち込まざるを得なくなるというようなパターンも見られる。

なお、「ランダム表示」のパターンについては、まさに「ランダム」ということでもなく、顧客の数字入力の便を一定考慮して、例えば「1、2、3」や「0、1、2」のように連続した数字は同じ列や同じ行、さらには対角線上に配置される等の何らかの法則性をもって配置されているようである。ただし、それでも、こんな配列パターンではとても打ちにくく、1つ1つの数字を確認しながら打ち込まざるを得なくなるというようなパターンも見られる。

4|出張所及び駅やコンビニエンスストア等のATMの状況

また、駅や病院やコンビニエンスストア等で見られる出張所等の複数の銀行が共有しているATM端末においては、選択式ではなくて、「電話式」のみが提供される形になっている。こうした共有端末では、前述のB銀行のキャッシュカードを用いても、現われるテンキーパターンは「電話式」のみである。

このように、1つの銀行の中でも、支店や出張所、さらには他の金融機関等との共用端末等のATM端末の状況によって、数字の配列パターンの現われ方は異なってくることになる。

また、駅や病院やコンビニエンスストア等で見られる出張所等の複数の銀行が共有しているATM端末においては、選択式ではなくて、「電話式」のみが提供される形になっている。こうした共有端末では、前述のB銀行のキャッシュカードを用いても、現われるテンキーパターンは「電話式」のみである。

このように、1つの銀行の中でも、支店や出張所、さらには他の金融機関等との共用端末等のATM端末の状況によって、数字の配列パターンの現われ方は異なってくることになる。

5|総括

因みに、「電卓式」をデフォールトにしているB銀行も、端末によっては、タッチパネルとは別に「電話式」のテンキーボタンが機器の脇に設置されていて、このテンキーボタンを利用して、「電話式」で暗証番号(や金額等)の入力ができる形になっている。

ということで、銀行のATMのテンキーパターンについては、「電話式」がデフォールト的な位置付けになってきているようである。

なお、各銀行とも、自行のパターンを明確化すること等については、犯罪防止上の観点から慎重な姿勢を示しているようなので、本当の詳細はよくわからず、今回はあくまでも表面的に調査できる範囲での事実に基づいて報告している。

今後も、銀行毎にさらなるセキュリティ対策等から、テンキーパターンの変更等が行われていくこともあるのかもしれない。さらには、暗証番号ではなくて、生体認証等による本人確認がさらに進んでいくことになるのかもしれない。利用者の立場からは、銀行毎にテンキーパターンが異なることはややこしいという印象も持たれるかもしれないが、銀行間で統一化するようなことも適切ではない、ということになる。

因みに、「電卓式」をデフォールトにしているB銀行も、端末によっては、タッチパネルとは別に「電話式」のテンキーボタンが機器の脇に設置されていて、このテンキーボタンを利用して、「電話式」で暗証番号(や金額等)の入力ができる形になっている。

ということで、銀行のATMのテンキーパターンについては、「電話式」がデフォールト的な位置付けになってきているようである。

なお、各銀行とも、自行のパターンを明確化すること等については、犯罪防止上の観点から慎重な姿勢を示しているようなので、本当の詳細はよくわからず、今回はあくまでも表面的に調査できる範囲での事実に基づいて報告している。

今後も、銀行毎にさらなるセキュリティ対策等から、テンキーパターンの変更等が行われていくこともあるのかもしれない。さらには、暗証番号ではなくて、生体認証等による本人確認がさらに進んでいくことになるのかもしれない。利用者の立場からは、銀行毎にテンキーパターンが異なることはややこしいという印象も持たれるかもしれないが、銀行間で統一化するようなことも適切ではない、ということになる。

4―銀行のATMの金額等入力時の数字のボタンの配列について

引き出し金額等の入力時のテンキーパターンについても、銀行によって異なっている。ただし、暗証番号入力時とは異なり、各銀行におけるテンキーパターンは1つに統一されている。

因みに、先ほどのA銀行、C銀行 、D銀行、E銀行、F銀行は、「電話式」を採用しているが、暗証番号の入力において「電卓式」をデフォールト的に採用しているB銀行は、タッチパネル上の金額入力においても「電卓式」を採用している。

なお、先に述べたように、「電卓式」を採用している銀行でも、端末によっては、タッチパネルとは別に「電話式」のテンキーボタンが機器の脇に設置されていて、このテンキーボタンを利用して、「電話式」で金額の入力ができる形になっている。

さらに、銀行のATMの脇等には、電卓が設置されていることが多い。この電卓は、暗証番号や金額入力のために使用されるのではなくて、預金残高の計算や振込み時の金額計算(振込み手数料除きの金額支払い時等)に利用されるものである。

因みに、先ほどのA銀行、C銀行 、D銀行、E銀行、F銀行は、「電話式」を採用しているが、暗証番号の入力において「電卓式」をデフォールト的に採用しているB銀行は、タッチパネル上の金額入力においても「電卓式」を採用している。

なお、先に述べたように、「電卓式」を採用している銀行でも、端末によっては、タッチパネルとは別に「電話式」のテンキーボタンが機器の脇に設置されていて、このテンキーボタンを利用して、「電話式」で金額の入力ができる形になっている。

さらに、銀行のATMの脇等には、電卓が設置されていることが多い。この電卓は、暗証番号や金額入力のために使用されるのではなくて、預金残高の計算や振込み時の金額計算(振込み手数料除きの金額支払い時等)に利用されるものである。

5―鉄道等の券売機の数字のボタンの配列について

鉄道等の券売機においては、クレジットカード等による支払い等のために、暗証番号を入力するケースもある。この場合に現われるタッチパネルのテンキーについては、「電話式」が大勢となっている。ただし、銀行のATM同様に、「電卓式」が現われるケースもあるようである。

現在の券売機では、銀行のATMのように複数のテンキーパターンが現われるケースはないと思われるが、セキュリティのためという理由からは、銀行のATMとは異なり、隣との仕切りもなく、かなりオープンな世界での数字入力になるので、むしろ何らかのセキュリティの必要性は高いのではないかという意見もあるかもしれない。

実際には、テンキーが、通常のタッチパネル画面に加えて、硬貨投入口の下等の外部からは見えにくい箇所にも設定されているケースが多い。こうしたテンキーは、タッチパネルのテンキーでは判別が難しい視覚障害者のための対応策ともなっている。

現在の券売機では、銀行のATMのように複数のテンキーパターンが現われるケースはないと思われるが、セキュリティのためという理由からは、銀行のATMとは異なり、隣との仕切りもなく、かなりオープンな世界での数字入力になるので、むしろ何らかのセキュリティの必要性は高いのではないかという意見もあるかもしれない。

実際には、テンキーが、通常のタッチパネル画面に加えて、硬貨投入口の下等の外部からは見えにくい箇所にも設定されているケースが多い。こうしたテンキーは、タッチパネルのテンキーでは判別が難しい視覚障害者のための対応策ともなっている。

6―まとめ

以上、今回は銀行のATM等のテンキーにおける数字の配列について、紹介してきた。

前回の基礎研レターでも述べたが、個人的には、特殊な状況が無い場合には、「電話式」の方が「電卓式」に比べて、自然のような感触を受ける。こうした人間の配列感覚は、生来のものなのか、合理性に基づくものなのか、環境が決定要因となっているのか、という点は大変興味深いところである。

視覚障害者等の観点からは、電話や電卓の場合には、テンキーの方式が統一されているので、使用機器に応じた認識が一定可能になるものと思われるが、銀行のATMや鉄道等の券売機のテンキーの数字配列が統一されていないのは課題が大きく、点字対応等の対策も必要になってくる。

実際に政府のガイドラインでは、「タッチパネル式の場合は、点字表示つきのテンキーを設置する。」「テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する。」等の対応が規定されているようであり、実際の端末でもこのような対応がなされており、この場合のテンキーは「電話式」となっている。

今回は詳しくは述べないが、海外のATMについても、基本的には「電話式」が採用されているようである。前回の基礎研レターで述べたように、そもそも海外では、電卓等についても「電話式」に統一したいとの動きが見られていた。

このようにテンキーの数字配列といった問題を採り上げても、各種の視点を踏まえた上での対応が必要になってくるものであり、なかなか難しい問題であると再認識させられる。

次回の基礎研レターでは、QWERTY配列といわれるアルファベットの配列パターンについて考えてみたい。

前回の基礎研レターでも述べたが、個人的には、特殊な状況が無い場合には、「電話式」の方が「電卓式」に比べて、自然のような感触を受ける。こうした人間の配列感覚は、生来のものなのか、合理性に基づくものなのか、環境が決定要因となっているのか、という点は大変興味深いところである。

視覚障害者等の観点からは、電話や電卓の場合には、テンキーの方式が統一されているので、使用機器に応じた認識が一定可能になるものと思われるが、銀行のATMや鉄道等の券売機のテンキーの数字配列が統一されていないのは課題が大きく、点字対応等の対策も必要になってくる。

実際に政府のガイドラインでは、「タッチパネル式の場合は、点字表示つきのテンキーを設置する。」「テンキーを設置した券売機には音声案内を設置する。」等の対応が規定されているようであり、実際の端末でもこのような対応がなされており、この場合のテンキーは「電話式」となっている。

今回は詳しくは述べないが、海外のATMについても、基本的には「電話式」が採用されているようである。前回の基礎研レターで述べたように、そもそも海外では、電卓等についても「電話式」に統一したいとの動きが見られていた。

このようにテンキーの数字配列といった問題を採り上げても、各種の視点を踏まえた上での対応が必要になってくるものであり、なかなか難しい問題であると再認識させられる。

次回の基礎研レターでは、QWERTY配列といわれるアルファベットの配列パターンについて考えてみたい。

(2018年08月13日「基礎研レター」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【銀行のATM等の数字の配列-必ずしも統一されていないってこと知っていましたか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

銀行のATM等の数字の配列-必ずしも統一されていないってこと知っていましたか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!