- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察

2018年07月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――企業発の好循環を起こすには、どうすればよいか?

このように、企業の立場で考えると、なかなか資金を前向きに使えない事情も理解できる。しかし、このままだと、いつまでたっても経済の本格的な好循環が起こらない。企業発の好循環を起こすためには、どうすればよいのだろうか?

安倍首相は就任以来、経済界に対して賃上げの要請を繰り返しており、昨年も10月の経済財政諮問会議において、2018年春闘に関して、「3%の賃上げが実現するよう期待したい」と具体的な数値まで挙げて賃上げを要請している。ただし、政府からの賃上げ要請があまり効果を持たなかったことは、これまでの実績が証明している。やはり、具体的なアクションが必要だろう。

安倍首相は就任以来、経済界に対して賃上げの要請を繰り返しており、昨年も10月の経済財政諮問会議において、2018年春闘に関して、「3%の賃上げが実現するよう期待したい」と具体的な数値まで挙げて賃上げを要請している。ただし、政府からの賃上げ要請があまり効果を持たなかったことは、これまでの実績が証明している。やはり、具体的なアクションが必要だろう。

(1) 内部留保への課税は本末転倒になる恐れ

まず、内部留保の活用を促す議論のなかで、しばしば言及される方策が内部留保課税だ。内部留保へ課税を行うことを通じて、賃金等へ資金を向かわせる考え方であり、ストックベースの内部留保、すなわち利益剰余金残高に対して課税するという方法と、毎年のフローベースでの内部留保額に対して課税するという方法がある。

ただし、内部留保はストックベースにせよフローベースにせよ法人税を一度支払った後の利益であるため、さらにこの部分に課税するということは二重課税に当たるという問題がある。

また、内部留保課税は、政府の意向に従わない企業に対して懲罰的な増税を行う典型的な「北風政策」に当たるため、企業の海外流出を招きかねないという懸念もある。

まず、内部留保の活用を促す議論のなかで、しばしば言及される方策が内部留保課税だ。内部留保へ課税を行うことを通じて、賃金等へ資金を向かわせる考え方であり、ストックベースの内部留保、すなわち利益剰余金残高に対して課税するという方法と、毎年のフローベースでの内部留保額に対して課税するという方法がある。

ただし、内部留保はストックベースにせよフローベースにせよ法人税を一度支払った後の利益であるため、さらにこの部分に課税するということは二重課税に当たるという問題がある。

また、内部留保課税は、政府の意向に従わない企業に対して懲罰的な増税を行う典型的な「北風政策」に当たるため、企業の海外流出を招きかねないという懸念もある。

(2) 賃上げ・設備投資を促す減税の動向に注目

内部留保課税の考え方と対極的な方法に位置付けられるのが、賃上げ・設備投資に積極的な企業に対する減税だ。賃上げや設備投資のインセンティブを高める「太陽政策」に当たる。従来から賃上げした企業に対する「所得拡大促進税制」5や中小企業向けの設備投資減税6などが存在しており、企業の賃上げや設備投資といった前向きな動きを促すべく、たびたび条件や減税規模等が改定されてきた。

これらの減税は時限立法であることや、財源に制約があることから劇的な効果こそ見込み難いものの、ある程度の効果は期待できる。

企業ヒヤリングなどを通じて、制度についての効果と問題点を分析することで、より実効性の高い制度へとブラッシュアップさせていくことが出来るか、今後の動向が注目される。

5 現行制度は、(1)平均給与等支給額増加率が前年比3%以上(中小企業は1.5%以上)、かつ、(2)国内設備投資額が減価償却費の90%以上(大企業のみ)という条件を満たした場合、給与等支給増加額の15%が税額控除される仕組み。さらに教育訓練費の増加などの条件を満たせば、控除額が加算される。

6 生産性向上など一定の要件を満たした中小企業の設備投資に対し、固定資産税の減免や法人減税を実施。

内部留保課税の考え方と対極的な方法に位置付けられるのが、賃上げ・設備投資に積極的な企業に対する減税だ。賃上げや設備投資のインセンティブを高める「太陽政策」に当たる。従来から賃上げした企業に対する「所得拡大促進税制」5や中小企業向けの設備投資減税6などが存在しており、企業の賃上げや設備投資といった前向きな動きを促すべく、たびたび条件や減税規模等が改定されてきた。

これらの減税は時限立法であることや、財源に制約があることから劇的な効果こそ見込み難いものの、ある程度の効果は期待できる。

企業ヒヤリングなどを通じて、制度についての効果と問題点を分析することで、より実効性の高い制度へとブラッシュアップさせていくことが出来るか、今後の動向が注目される。

5 現行制度は、(1)平均給与等支給額増加率が前年比3%以上(中小企業は1.5%以上)、かつ、(2)国内設備投資額が減価償却費の90%以上(大企業のみ)という条件を満たした場合、給与等支給増加額の15%が税額控除される仕組み。さらに教育訓練費の増加などの条件を満たせば、控除額が加算される。

6 生産性向上など一定の要件を満たした中小企業の設備投資に対し、固定資産税の減免や法人減税を実施。

(3) 成長の土台作りが王道

ただし、最も重要になるのは、「企業の成長期待を高める政策」だ。企業が日本の将来の成長に自信を持てるような構造改革(少子化対策、人手不足への対応策、社会保障制度の持続性を高める改革、財政健全化、自由貿易協定の拡大など)に加えて、企業の活躍できるフィールドを広げるための規制緩和が求められる。

ただし、最も重要になるのは、「企業の成長期待を高める政策」だ。企業が日本の将来の成長に自信を持てるような構造改革(少子化対策、人手不足への対応策、社会保障制度の持続性を高める改革、財政健全化、自由貿易協定の拡大など)に加えて、企業の活躍できるフィールドを広げるための規制緩和が求められる。

特に、AIやIoT、FinTech、ビッグデータ、シェアリングエコノミー、EVといった今後も市場の大幅な拡大が見込まれる先進領域では、日本の対応は出遅れ感が強く(図表26)、企業の事業展開という面でも海外企業に押されている事例が多々見られるため、抜本的なテコ入れが求められる。

特に、AIやIoT、FinTech、ビッグデータ、シェアリングエコノミー、EVといった今後も市場の大幅な拡大が見込まれる先進領域では、日本の対応は出遅れ感が強く(図表26)、企業の事業展開という面でも海外企業に押されている事例が多々見られるため、抜本的なテコ入れが求められる。実際の開発や普及は企業努力によるところが大きいが、日本企業がこれら先進領域において、スムーズな開発・展開を行えるような土台の整備(法律の整備や規制の緩和、資金面でのサポートなど)は政府の仕事だ。

政府は昨年6月に公表した成長戦略「未来投資戦略」において、第4次産業革命(IoT、ビッグデータ、AI、ロボット)の先端技術をあらゆる産業や社会生活で導入する方針と今後の取組みを示した。方向性としては評価できるが、その実現性は不透明だ。実際、政権発足後に昨年度までに4度にわたって策定された成長戦略では言いっ放しや骨抜きになっている施策も多い。それらが実現に至っていない理由を自ら真摯に振り返り、教訓として生かすことが必要ではないだろうか。それが、企業の政策への信頼感を高めることにも繋がる。

また、最近の政治の重心が「教育無償化」などの財政政策に大きくシフトしているのも気がかりだ。教育無償化の意義を否定するわけではないが、その結果、成長のための規制緩和が後回しにされるようでは困る。先進領域は世界的な競争が既に激化しているだけに、政策にもスピード感が求められる。

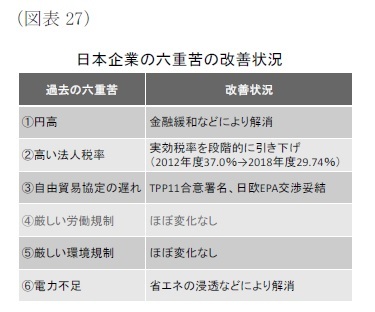

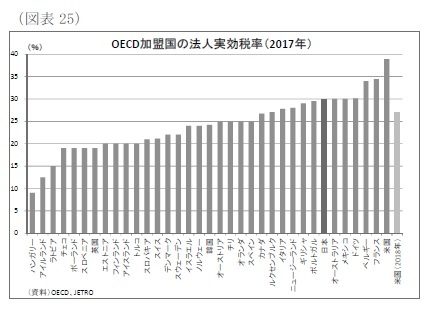

さらに、規制に関しては、労働規制の緩和も望まれる。2012年度前後に日本の事業環境が諸外国に比べて不利な点として頻繁に挙げられていた「日本企業の六重苦」の状況を確認してみると(図表27)、「円高」、「高い法人税率」、「自由貿易協定の遅れ」、「電力不足」については、それぞれ政策的な対応もあり、改善がみられる。「厳しい環境規制」については緩和していないが、地球温暖化対策として、環境規制強化は国際的な流れであり、緩和することはそもそも難しい。

さらに、規制に関しては、労働規制の緩和も望まれる。2012年度前後に日本の事業環境が諸外国に比べて不利な点として頻繁に挙げられていた「日本企業の六重苦」の状況を確認してみると(図表27)、「円高」、「高い法人税率」、「自由貿易協定の遅れ」、「電力不足」については、それぞれ政策的な対応もあり、改善がみられる。「厳しい環境規制」については緩和していないが、地球温暖化対策として、環境規制強化は国際的な流れであり、緩和することはそもそも難しい。問題は「厳しい労働規制」だ。日本の場合、解雇ルールが曖昧なうえ、解雇の金銭解決ルールも整備されていない。一部従業員に対して労働時間でなく成果に基づいて賃金を支払う「脱時間給制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)」も2014年6月に閣議決定されたものの、長らく実現が遅れている。

労働規制は従業員を守るものではあるが、厳しすぎれば企業の制約となり、企業の国際競争力を削ぎ、柔軟な事業展開を阻害してしまう。また、雇用量による人件費総額の調整が難しいことが賃上げを抑制しているほか、雇用の流動性の低さが生産性向上の妨げになっているという面もある。

労働規制の緩和には従業員側の反発も予想され、政治的にはあまり触れたくない領域とは思われるが、前向きな取組みが求められる。

(4) 生産性の持続的な向上も必須

さらに生産性の持続的な向上も求められる。生産性が持続的に向上し、企業の生み出す付加価値が増加しないと、賃上げの継続は不可能になる。付加価値が増えないなかで賃上げを続ければ、企業が深刻な赤字に陥ってしまい、存続できなくなってしまうためだ。

実際、図表9で確認できるように、業種別の付加価値増加率と人件費増加率の間には正の関係性、すなわち付加価値増加率が高い業種ほど人件費増加率も高いという関係性がある。

現在は国を挙げて「働き方改革」が進められており、かつてないほど生産性向上への機運が高まっている。政府・企業・従業員が協力して生産性を高めていくことが企業の前向きの動きを促すために極めて重要となる。そして、生産性向上によって増加した付加価値を従業員に適正に分配するルールを労使であらかじめ整備しておくことも有効だろう。

さらに生産性の持続的な向上も求められる。生産性が持続的に向上し、企業の生み出す付加価値が増加しないと、賃上げの継続は不可能になる。付加価値が増えないなかで賃上げを続ければ、企業が深刻な赤字に陥ってしまい、存続できなくなってしまうためだ。

実際、図表9で確認できるように、業種別の付加価値増加率と人件費増加率の間には正の関係性、すなわち付加価値増加率が高い業種ほど人件費増加率も高いという関係性がある。

現在は国を挙げて「働き方改革」が進められており、かつてないほど生産性向上への機運が高まっている。政府・企業・従業員が協力して生産性を高めていくことが企業の前向きの動きを促すために極めて重要となる。そして、生産性向上によって増加した付加価値を従業員に適正に分配するルールを労使であらかじめ整備しておくことも有効だろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月09日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まるわかり“内部留保問題”-内部留保の分析と課題解決に向けた考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!