- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 中国の年金制度について(2017)-老いる中国、老後の年金はどうなっているのか。

2018年06月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――公的年金財政の構造、財政収支状況

1|財政の構造・管理

中国の年金の財政は、管轄している各地域(主には「市」単位)で、制度ごとに管理されている。よって、年金財政を確認する上では、‘制度ごと’の収支のみならず‘地域ごと’の収支も確認する必要がある。

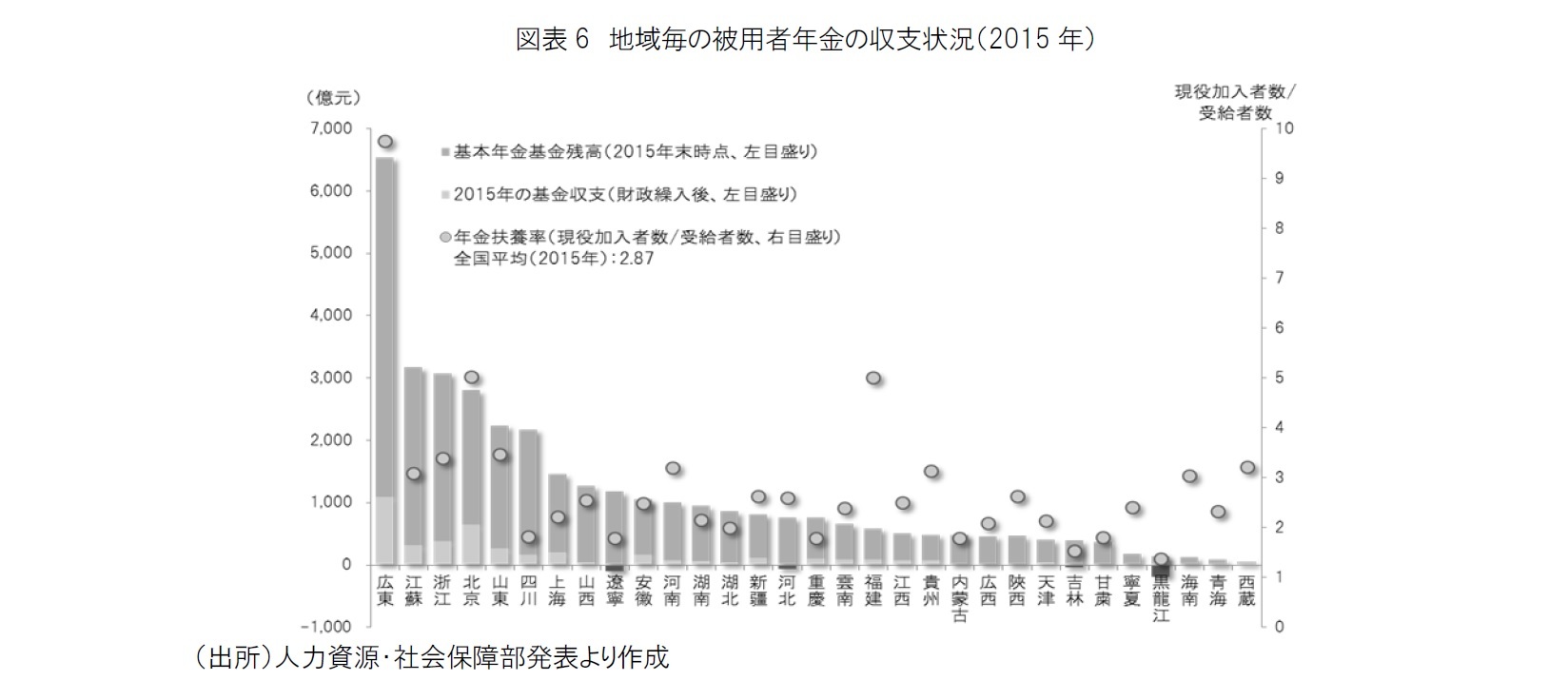

例えば、2015年の都市職工年金(会社員、公務員など被用者)について、制度ごとに全国の収支を集計してみると、黒字であった。しかし、地域ごと(省単位)で集計すると、全国31地域のうち、およそ2割にあたる6地域は赤字であった。

中国の年金の財政は、管轄している各地域(主には「市」単位)で、制度ごとに管理されている。よって、年金財政を確認する上では、‘制度ごと’の収支のみならず‘地域ごと’の収支も確認する必要がある。

例えば、2015年の都市職工年金(会社員、公務員など被用者)について、制度ごとに全国の収支を集計してみると、黒字であった。しかし、地域ごと(省単位)で集計すると、全国31地域のうち、およそ2割にあたる6地域は赤字であった。

2|制度ごとにみた財政の収支状況

2015年の財政収支について、制度ごとに全国の収支の状況を集計してみると、会社員が加入する都市職工年金、公務員年金、都市・農村住民年金の財政収支はいずれも黒字であった。

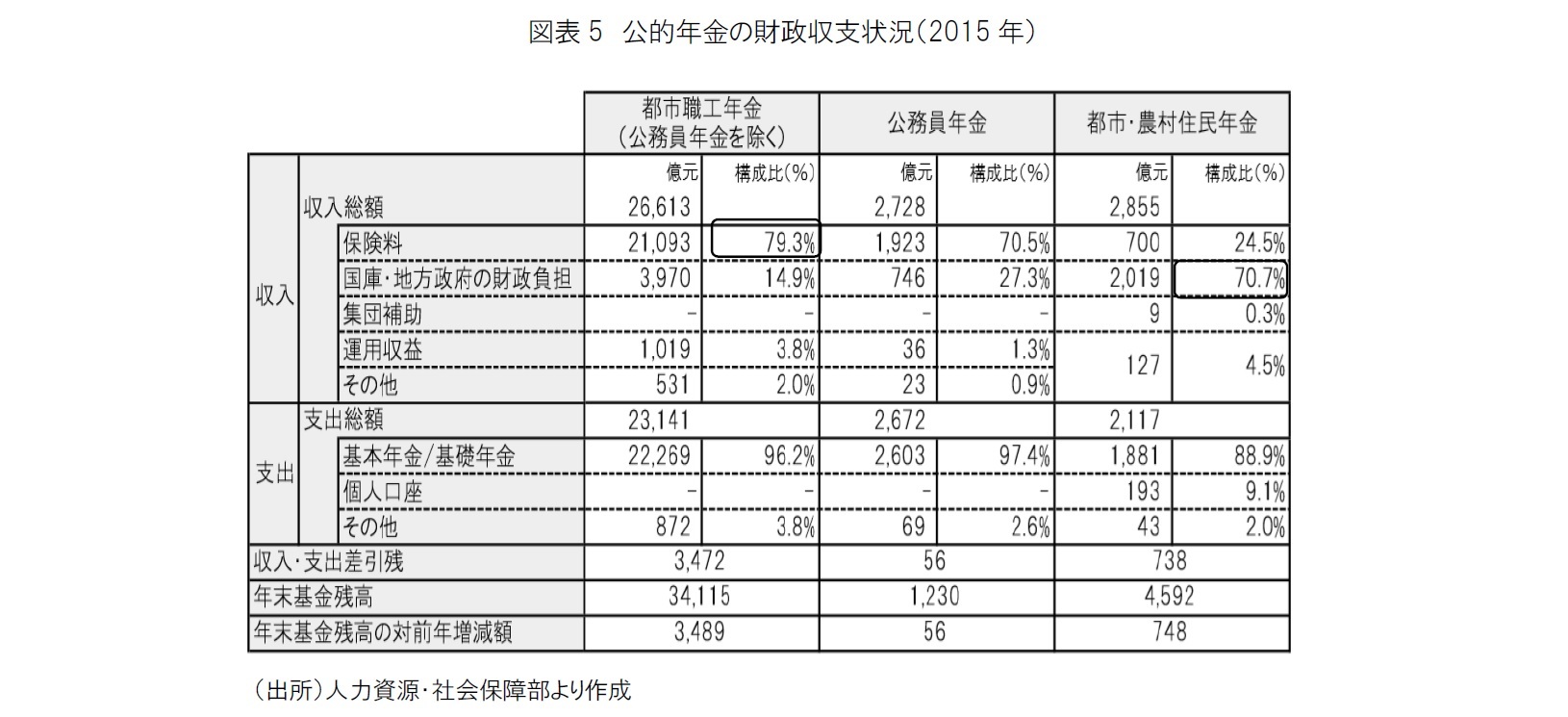

会社員が加入する都市職工年金(公務員年金を除く)の財政収支について、収入をみると、保険料収入が2兆1,093億元と全体の79.3%を占めており、運営に必要な財源の多くは保険料でまかなわれていることがわかる(図表5)。地方政府財政からの繰り入れは3,970億元(収入全体の14.9%)、年金に充てられなかった部分を運用した収益は1,019億元(収入全体の3.8%)で、収入総額は、2兆6,613億元(約49兆円)であった。

2015年の財政収支について、制度ごとに全国の収支の状況を集計してみると、会社員が加入する都市職工年金、公務員年金、都市・農村住民年金の財政収支はいずれも黒字であった。

会社員が加入する都市職工年金(公務員年金を除く)の財政収支について、収入をみると、保険料収入が2兆1,093億元と全体の79.3%を占めており、運営に必要な財源の多くは保険料でまかなわれていることがわかる(図表5)。地方政府財政からの繰り入れは3,970億元(収入全体の14.9%)、年金に充てられなかった部分を運用した収益は1,019億元(収入全体の3.8%)で、収入総額は、2兆6,613億元(約49兆円)であった。

一方、支出総額は2兆3,141億元であったことから、収入総額が支出総額を上回り、財政収支は黒字であった。ただし、2015年は保険料収入のみで、同年の給付すべてをまかなえておらず、財政からの繰り入れがなかった場合、収支は赤字に転じていた。

都市の非就労者・農村住民が加入する都市・農村住民年金の財政収支について、収入をみると、国庫・地方財政からの繰り入れが2,019億元と70.7%を占めており、運営に必要な財源の多くは、税金によってまかなわれていることがわかる。その多くが基礎年金の給付に充てられている。保険料収入は700億元で24.5%を占めるのみとなっており、最終的な収入総額は2,855億元(約5兆円)であった。

一方、支出については、基礎年金への支出に加えて、加入インセンティブを高めるため、被保険者が納付した保険料の多寡に応じて、一定額が加算されることになっており、個人口座へ193億元の支出も見られる。最終的な支出総額は2,117億元(約4兆円)であることから、全体の財政収支状況は収入が支出を上回り、黒字となった。ただし、制度維持において政府財政への依存度が高い構造といえよう。

都市の非就労者・農村住民が加入する都市・農村住民年金の財政収支について、収入をみると、国庫・地方財政からの繰り入れが2,019億元と70.7%を占めており、運営に必要な財源の多くは、税金によってまかなわれていることがわかる。その多くが基礎年金の給付に充てられている。保険料収入は700億元で24.5%を占めるのみとなっており、最終的な収入総額は2,855億元(約5兆円)であった。

一方、支出については、基礎年金への支出に加えて、加入インセンティブを高めるため、被保険者が納付した保険料の多寡に応じて、一定額が加算されることになっており、個人口座へ193億元の支出も見られる。最終的な支出総額は2,117億元(約4兆円)であることから、全体の財政収支状況は収入が支出を上回り、黒字となった。ただし、制度維持において政府財政への依存度が高い構造といえよう。

2015年の財政収支が黒字となった25地域のうち、地方政府からの財政繰入なしに、同年の保険料収入のみで給付をまかなえた地域は、広東省、江蘇省、浙江省、北京市、山東省、福建省、西蔵(チベット自治区)の7地域のみであった。特に、若年の出稼労働者を多く受け入れ、人口の流動が激しい広東省などは、広東省以外に転職をする場合、保険料を全額持ち出せないことからも、基本年金基金が積み上がりやすい構造となっている。年金受給者1名を現役の加入者何名で支えているかを示す年金扶養率について、2015年の全国平均は2.87人であるが、広東省は受給者1名を現役世代9.75人で支えており、財政における現役世代の負担は重くないといえるであろう。

一方、2015年に収支が赤字となったのは遼寧省、河北省、陜西省、吉林省、黒龍江省、青海省の6地域であった。これらの地域をみると、年金扶養率はいずれも全国平均以下となっている。そのうち、特に、東北地域に属する遼寧省、吉林省、黒龍江省については、受給者1名を順に1.78人、1.53人、1.37人で支えており、当該地域における現役世代の負担は大変重いことがわかる。

一方、2015年に収支が赤字となったのは遼寧省、河北省、陜西省、吉林省、黒龍江省、青海省の6地域であった。これらの地域をみると、年金扶養率はいずれも全国平均以下となっている。そのうち、特に、東北地域に属する遼寧省、吉林省、黒龍江省については、受給者1名を順に1.78人、1.53人、1.37人で支えており、当該地域における現役世代の負担は大変重いことがわかる。

3――年金積立金の運用

1|年金積立金の委託運用解禁

年金制度を管轄する地方政府は、給付に充てられなかった部分(年金積立金)の運用について、これまで銀行預金、国債の売買に限定し、自家運用してきた。このような運用手法は、安全に運用できる反面、利回りは低く、近年は物価上昇分をカバーできていない年もあった。

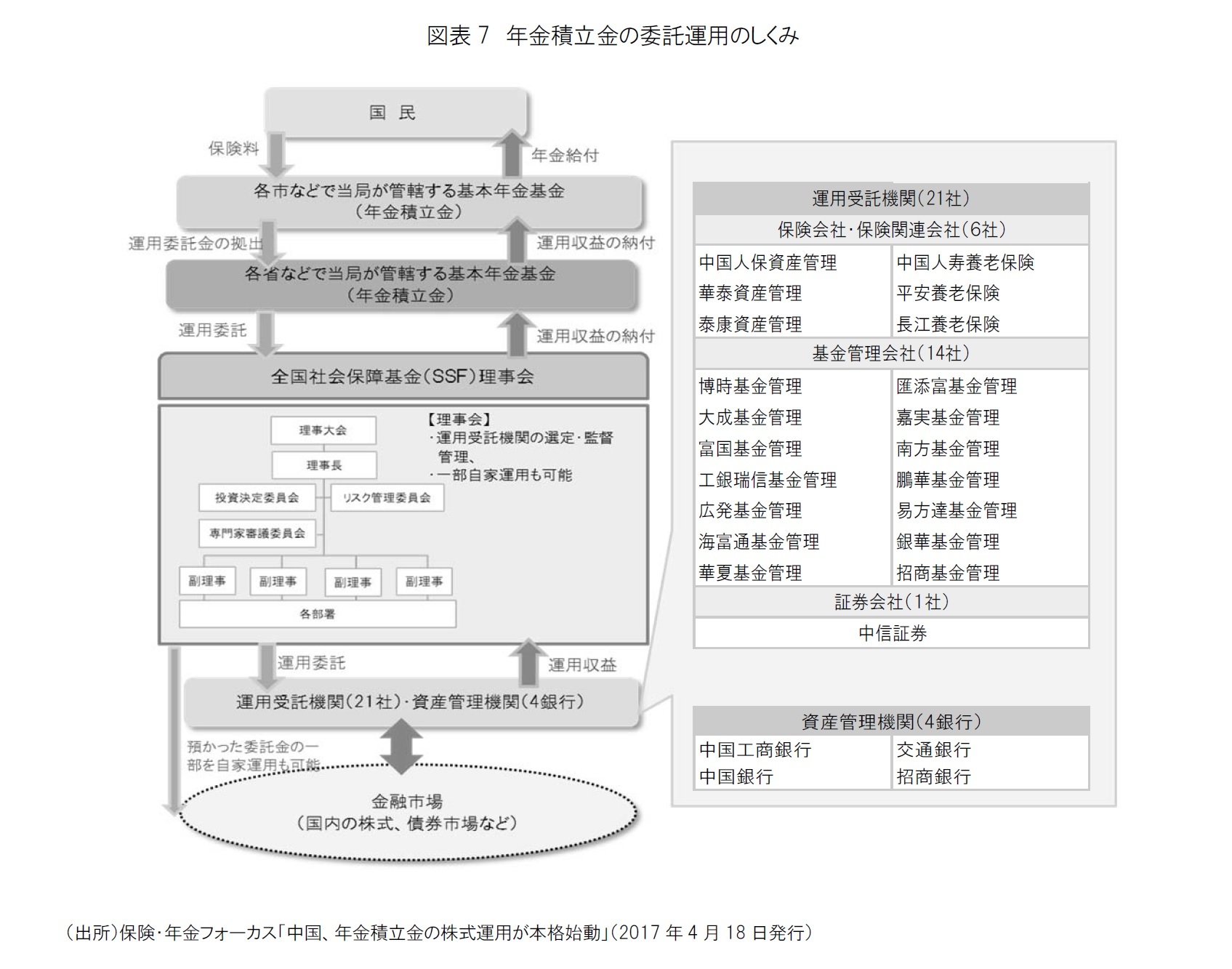

中央政府は、少子高齢化が急速に進む中で、将来世代の負担が大きくならないようにするにはどうするべきか、これまで検討を重ねてきた。その結果として、2015年8月に、年金積立金の株式運用などの市場運営や、リスク資産への投資解禁を決定した。加えて、市場での運営を受託する機関を「全国社会保障基金」(全国社保基金)を管轄する理事会とし、2016年には、全国社保基金理事会が運用を受託する21の金融機関、資産管理を受託する4銀行を発表した(図表7)。

年金制度を管轄する地方政府は、給付に充てられなかった部分(年金積立金)の運用について、これまで銀行預金、国債の売買に限定し、自家運用してきた。このような運用手法は、安全に運用できる反面、利回りは低く、近年は物価上昇分をカバーできていない年もあった。

中央政府は、少子高齢化が急速に進む中で、将来世代の負担が大きくならないようにするにはどうするべきか、これまで検討を重ねてきた。その結果として、2015年8月に、年金積立金の株式運用などの市場運営や、リスク資産への投資解禁を決定した。加えて、市場での運営を受託する機関を「全国社会保障基金」(全国社保基金)を管轄する理事会とし、2016年には、全国社保基金理事会が運用を受託する21の金融機関、資産管理を受託する4銀行を発表した(図表7)。

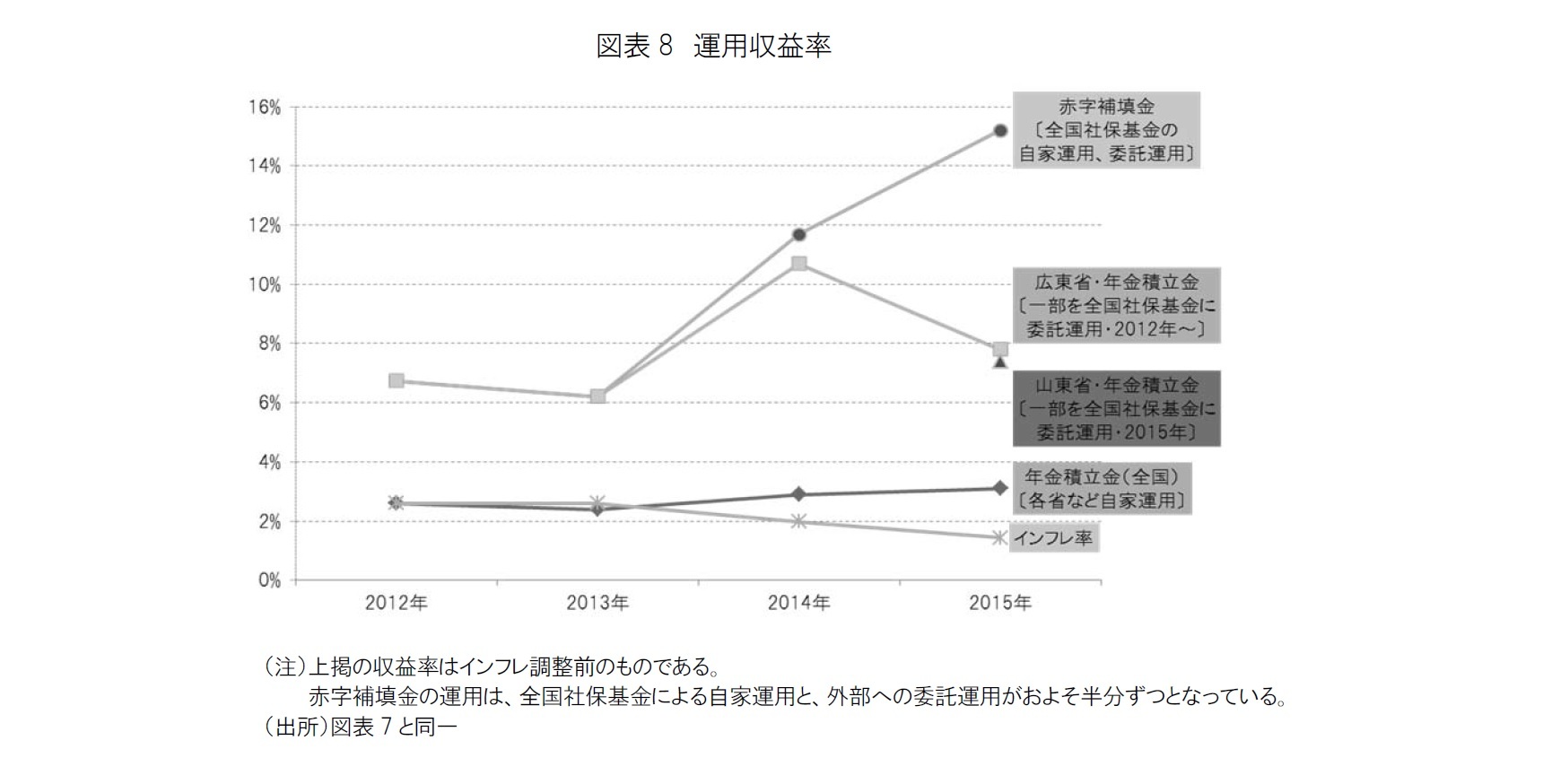

そもそも、全国社保基金とは、少子高齢化など人口構造の変化による基本年金基金の収支が赤字になった場合に備えて、2000年に創設された基金(赤字補填金)である。財源は、年金保険料ではなく、国庫拠出金、国有企業の株式売却益、宝くじの収益金で構成されている。その運用は、当該基金の理事会が担い、運用先も国内外の株式、証券ファンドなどボラティリティの高い資産への投資、海外投資も可能で、2015年の収益率は15.2%と高い(図表8)。加えて、年金積立金の運用に関する将来的な規制緩和を視野に、2012年以降、広東省や山東省などからも実験的に運用を受託し、高い利回りを確保している。政府は、このような取組みや実績から、年金積立金の市場での運用については、新たに独立した機関を設けず、全国社保基金の理事会への委託を決定したと考えられる。

一方、国民の老後の生活を支える年金積立金の運用は、全国社保基金のそれとは異なる。運用、資産管理の受託機関は、長期的に安全かつ効率的に運用するという観点からも、原則として、これまで企業年金または赤字補填金の受託実績がある金融機関から選出している。今後は、その運用状況に応じて、新たな金融機関の増加も考えられるが、現時点で、海外大手の運用機関を選出していない。

一方、国民の老後の生活を支える年金積立金の運用は、全国社保基金のそれとは異なる。運用、資産管理の受託機関は、長期的に安全かつ効率的に運用するという観点からも、原則として、これまで企業年金または赤字補填金の受託実績がある金融機関から選出している。今後は、その運用状況に応じて、新たな金融機関の増加も考えられるが、現時点で、海外大手の運用機関を選出していない。

2|年金積立金の金融市場における運用先

このように、年金積立金の委託運用の枠組は整えられ、委託する資金をどれくらい拠出するかについては、各省などの判断に委ねられることになった。

このように、年金積立金の委託運用の枠組は整えられ、委託する資金をどれくらい拠出するかについては、各省などの判断に委ねられることになった。

2016年3月末時点で、第一弾として、北京市、上海市、河南省、湖北省、広西チワン族自治区、雲南省、陜西省の7つの省などが全国社保基金の理事会と委託契約を結んでおり、委託金額は合計3,600億元となった。全国の地域数をベースに考えると、運用を委託したのは全体の2割程度にとどまっている。各地域が管理する年金積立金を全国で合計すると、2015年末時点で、およそ4兆元(約73兆円)に達する。当局は今後、最大でも2兆元ほどが運用を委託できるのではないかと推算している。

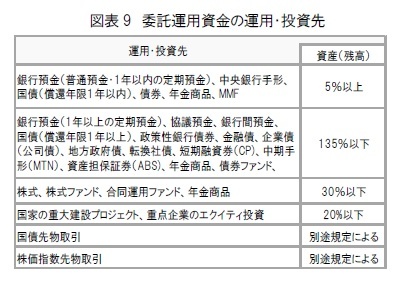

今回集まった委託運用資金3,600億元の投資先は公表されていないが、新たな規定で、投資先は中国の企業年金とほぼ同様で、海外投資は行わないとしている(図表9)。注目される株式関連の投資であるが、純資産の30%までと規定されている。ただし、市場の予測としては、当初は、上限の30%まで投資される可能性は低いとしている。これまでの保険会社や全国社保基金の運用の傾向から、12%程度と考えられており、今後、最大で2,400~2,500億元程度が株式市場に投資されるとしている。これは、上海、深セン両取引所に上場している企業の時価総額のおよそ0.5%にすぎず、当面、株式市場への影響はそれほど大きくないと考えられている。

今回集まった委託運用資金3,600億元の投資先は公表されていないが、新たな規定で、投資先は中国の企業年金とほぼ同様で、海外投資は行わないとしている(図表9)。注目される株式関連の投資であるが、純資産の30%までと規定されている。ただし、市場の予測としては、当初は、上限の30%まで投資される可能性は低いとしている。これまでの保険会社や全国社保基金の運用の傾向から、12%程度と考えられており、今後、最大で2,400~2,500億元程度が株式市場に投資されるとしている。これは、上海、深セン両取引所に上場している企業の時価総額のおよそ0.5%にすぎず、当面、株式市場への影響はそれほど大きくないと考えられている。なお、運用で損失が発生した場合は、全国社保基金が純利益の1%を準備金として積み立てた資金から補填されることになっている。

(2018年06月28日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国の年金制度について(2017)-老いる中国、老後の年金はどうなっているのか。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国の年金制度について(2017)-老いる中国、老後の年金はどうなっているのか。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!