- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- セカンドオピニオンをもらうには、どうしたらいいの?

医療・ヘルスケア

2019年02月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「人生100年」時代と言われる今日1。社会で可能なかぎり元気で活躍するために、健康への関心は総じて高く、インターネットを通じて様々な情報も入手できます。自身が病気にかかったとき、医療機関、治療法などについても、より良い選択をしたい、より多くの判断材料を求めたいという意識は自然に高まっているでしょう2。以下では、そんな状況に際して活用される「セカンドオピニオン」について見てみましょう。

1 厚生労働省ウェブサイト「「人生100年時代」に向けて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207430.html、2019年2月7日取得

2 『第七次香川県保健医療計画』、第4章 疾病・事業ごとの医療連携体制の現状・課題と対策、平成30年3月

1 厚生労働省ウェブサイト「「人生100年時代」に向けて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207430.html、2019年2月7日取得

2 『第七次香川県保健医療計画』、第4章 疾病・事業ごとの医療連携体制の現状・課題と対策、平成30年3月

1―セカンドオピニオンは担当医とは別の医師による「第2の意見」です。転院、治療などは含まれません。

セカンドオピニオンとは、患者が納得のいく治療を選択できるように、担当医の意見(ファーストオピニオン)とは別に、担当医以外の知識や経験が豊富な専門の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることです3。

また、あくまで医師へ相談し、意見を求めるものであり、ここに転院や治療などの診療行為は含まれない点についても留意が必要でしょう。セカンドオピニオンを受けるには、患者(またはその同意を得た家族)が医療機関に設置されたセカンドオピニオン外来に申し出ることになります。また、自身が希望して受診した場合は自由診療になるため、健康保険が適用されません。全額自己負担となることから、具体的な費用は医療機関が指定した費用を支払うことになります4。

セカンドオピニオンの利点としては、同じ診断や治療方針が示されたとしても、専門的な見解を得ることで、病気に対する理解が深まることが挙げられるでしょう。また、別の治療法が示されてとしても選択肢の幅が広がり、より納得できる治療法を検討することができます。

まず、現在の治療をしっかり理解し、医師としっかりコミュニケーションをとることが大事ですが、現在の診断や今後の治療方針が最良であるかを確認したいときに利用するとよいでしょう。

3 東京都福祉保健局、2019年2月7日取得、

4 ただし、保険医療機関で受診し、保険証の提示があり、患者が一般外来で保険診療を希望した場合は保険診療として健康保険が適用されます。

また、あくまで医師へ相談し、意見を求めるものであり、ここに転院や治療などの診療行為は含まれない点についても留意が必要でしょう。セカンドオピニオンを受けるには、患者(またはその同意を得た家族)が医療機関に設置されたセカンドオピニオン外来に申し出ることになります。また、自身が希望して受診した場合は自由診療になるため、健康保険が適用されません。全額自己負担となることから、具体的な費用は医療機関が指定した費用を支払うことになります4。

セカンドオピニオンの利点としては、同じ診断や治療方針が示されたとしても、専門的な見解を得ることで、病気に対する理解が深まることが挙げられるでしょう。また、別の治療法が示されてとしても選択肢の幅が広がり、より納得できる治療法を検討することができます。

まず、現在の治療をしっかり理解し、医師としっかりコミュニケーションをとることが大事ですが、現在の診断や今後の治療方針が最良であるかを確認したいときに利用するとよいでしょう。

3 東京都福祉保健局、2019年2月7日取得、

4 ただし、保険医療機関で受診し、保険証の提示があり、患者が一般外来で保険診療を希望した場合は保険診療として健康保険が適用されます。

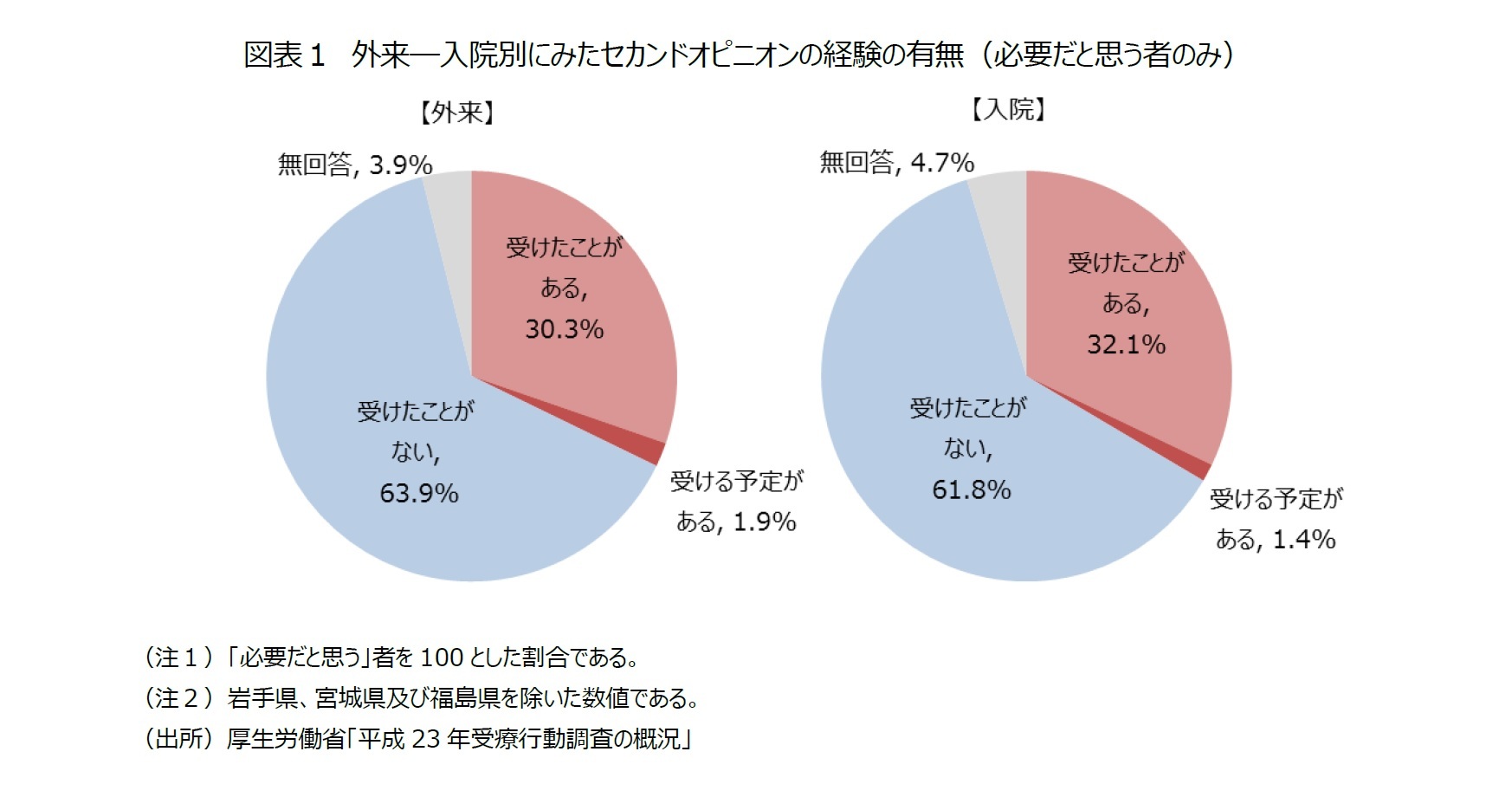

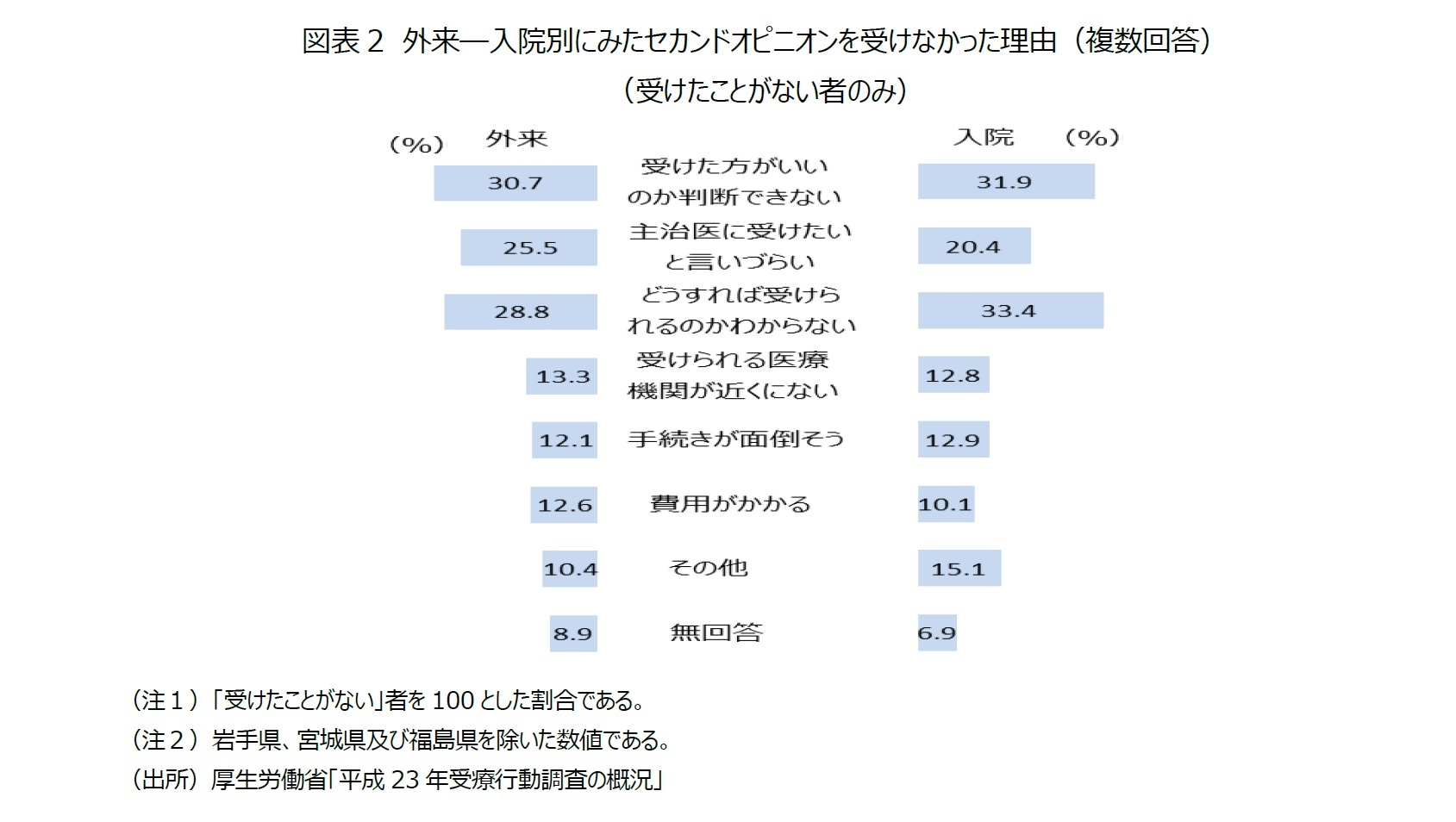

2―セカンドオピニオンを「受けたことがある」患者は3割、「受けてよかった」が8割

5 「平成23年受療行動調査の概況」の調査対象は、全国(岩手県、宮城県、福島県を除く)の一般病院を利用する患者(外来・入院)を対象として、層化無作為抽出した一般病院(500施設)を利用する患者を調査対象としている。セカンドオピニオンの必要性については、外来患者は「調査日における病気や症状」、入院患者は「入院の原因となった病気や症状」における必要性について質問したものである。また、「必要性」の質問に対して、上掲の回答以外に、「必要だと思わない」(外来患者52.8%、入院患者42.3%)、「セカンドオピニオンを知らない」(外来患者9.7%、入院患者15.3%)「無回答」(外来患者14.0%、入院患者15.3%)となった。

6 回答の結果は、「受けたことがある」者を100とし、 「良かった」(外来患者79.3%、入院患者82.0%)、「良くなかった」(外来患者2.5%、入院患者2.3%)、「どちらともいえない」(外来患者13.1%、入院患者10.9%)、「無回答」(外来患者5.1%、入院患者4.8%)であった。

3―セカンドオピニオンを受けるには、事前にしっかりとした準備が必要となります。

セカンドオピニオンを受けるには、大きく分けて以下の手順が考えられるでしょう7。

(1)担当医から診断や治療についての説明を十分に受け、疑問点等については相談をする。

(2)セカンドオピニオンを受ける医療機関を探し受診が可能かを確認する。その際、必要なデータや資料なども確認する。

(3)担当医に意思を伝え(または可能であれば医療機関を提案してもらい)、病歴やこれまでの治療、病状など他医療機関の医師が助言するために必要な情報を記載した紹介状(診療情報提供書)や検査結果など必要な書類やデータを準備してもらう8。

(4)セカンドオピニオンを受ける医療機関のセカンドオピニオン外来を予約する。

(5)担当医から受理した紹介状、検査結果などの資料をセカンドオピニオンをうける医療機関に送付する。

(6)予約日に病院へ行き、医師よりセカンドオピニオンを受ける。その結果を担当医にフィードバックし、今後の治療方針等について相談をする。

(7)担当医と相談した結果、セカンドオピニオンを受けた医師の診療を選択する場合は、再度紹介状を書いてもらい、初診として受診する。

セカンドオピニオンは、基本的には患者からの申し出となりますが、本人から同意を得た家族(3親等以内など)も可能となっています。また、費用は医療機関によっても異なりますが、およそ30分につき5,000~20,000円(税抜き)となっています。相談時間は原則として1時間以内など制限を設けているケースが多いようです(それ以上の場合は延長費用も別途設定)。病院によっては、検査画像や病理データがある場合、別途診断料がかかるケースもあります。

また、病院側がセカンドオピニオンの求めに応じないケースについては、最初から転医、転院を希望している場合、対象となる患者が死亡している場合、相談領域を担当する専門医が所属していない場合、担当医に対する不満・訴訟に発展または係争中の案件の場合など各病院がそれぞれ設けています。

7 ただし、具体的な準備内容や手順、手続きについては各医療機関で異なるため、事前にウェブサイトや電話にて確認が必要となります。

8 セカンドオピニオンの紹介状作成には5,000円がかかり、3割負担の場合の自己負担費用は1,500円となります。

(1)担当医から診断や治療についての説明を十分に受け、疑問点等については相談をする。

(2)セカンドオピニオンを受ける医療機関を探し受診が可能かを確認する。その際、必要なデータや資料なども確認する。

(3)担当医に意思を伝え(または可能であれば医療機関を提案してもらい)、病歴やこれまでの治療、病状など他医療機関の医師が助言するために必要な情報を記載した紹介状(診療情報提供書)や検査結果など必要な書類やデータを準備してもらう8。

(4)セカンドオピニオンを受ける医療機関のセカンドオピニオン外来を予約する。

(5)担当医から受理した紹介状、検査結果などの資料をセカンドオピニオンをうける医療機関に送付する。

(6)予約日に病院へ行き、医師よりセカンドオピニオンを受ける。その結果を担当医にフィードバックし、今後の治療方針等について相談をする。

(7)担当医と相談した結果、セカンドオピニオンを受けた医師の診療を選択する場合は、再度紹介状を書いてもらい、初診として受診する。

セカンドオピニオンは、基本的には患者からの申し出となりますが、本人から同意を得た家族(3親等以内など)も可能となっています。また、費用は医療機関によっても異なりますが、およそ30分につき5,000~20,000円(税抜き)となっています。相談時間は原則として1時間以内など制限を設けているケースが多いようです(それ以上の場合は延長費用も別途設定)。病院によっては、検査画像や病理データがある場合、別途診断料がかかるケースもあります。

また、病院側がセカンドオピニオンの求めに応じないケースについては、最初から転医、転院を希望している場合、対象となる患者が死亡している場合、相談領域を担当する専門医が所属していない場合、担当医に対する不満・訴訟に発展または係争中の案件の場合など各病院がそれぞれ設けています。

7 ただし、具体的な準備内容や手順、手続きについては各医療機関で異なるため、事前にウェブサイトや電話にて確認が必要となります。

8 セカンドオピニオンの紹介状作成には5,000円がかかり、3割負担の場合の自己負担費用は1,500円となります。

4―民間保険には、セカンドオピニオンサービスが付帯していることもあります。

そもそもセカンドオピニオンは、アメリカで1970年代に誕生しました。保険会社が医療給付の合理性を確認するため、手術などの診療方針が妥当かどうか、その他の医療機関の医師に意見をもらうよう患者に求めたことに端を発するようです9。1980年代以降、このような情報や意見の取得が普及し、患者の権利として確立、定着するようになりました。自らが受ける治療を選択し、その後の働き方、生き方を担当医と共有する手段として活用されるようになりました10。

このように、セカンドオピニオンの取得は元をたどれば保険会社が始めています。現在、日本の保険会社においては、商品によってセカンドオピニオンサービス11を付帯しています。医師による無料の相談、医療機関の情報提供といったものから、専門スタッフが診療内容等をヒアリングの上、症状に応じた専門医を選定し、紹介をしてもらえるものもあります(医師からのセカンドオピニオン取得にかかる費用は自費となるケースもあります)12。

従って、まず、加入している医療保険やがん保険などにこのようなサービスが付帯しているか確認するのはどうでしょうか。病気にかかった後、慌てて調べているうちに症状が進行してしまうことも考えられます。より納得でき、より良い治療を受けるための選択肢を事前に1つ増やしておくことができます。健康であるうちに、セカンドオピニオンについての状況確認をしておくことは、意義のあることと言えるでしょう。

9 「セカンドオピニオンの推進~患者が選択できる開かれた医療のために~」平成15年度医療連携講演会講演録、主催:東京都(東京都特定機能病院医療連携推進協議会)、後援:社団法人東京都医師会、第1部 基調講演(国立がんセンター野村和弘院長)の講演録

10 日医雑誌128巻6号、平成14年9月15日、

11 保険会社において専門医を紹介するセカンドオピニオンサービスの名称、対象となる疾病、サービス内容、サービスを受ける上での条件は各社で異なります。

12 保険会社が独自に運営しているサービスというよりは、専門の会社に委託して運営されています。

このように、セカンドオピニオンの取得は元をたどれば保険会社が始めています。現在、日本の保険会社においては、商品によってセカンドオピニオンサービス11を付帯しています。医師による無料の相談、医療機関の情報提供といったものから、専門スタッフが診療内容等をヒアリングの上、症状に応じた専門医を選定し、紹介をしてもらえるものもあります(医師からのセカンドオピニオン取得にかかる費用は自費となるケースもあります)12。

従って、まず、加入している医療保険やがん保険などにこのようなサービスが付帯しているか確認するのはどうでしょうか。病気にかかった後、慌てて調べているうちに症状が進行してしまうことも考えられます。より納得でき、より良い治療を受けるための選択肢を事前に1つ増やしておくことができます。健康であるうちに、セカンドオピニオンについての状況確認をしておくことは、意義のあることと言えるでしょう。

9 「セカンドオピニオンの推進~患者が選択できる開かれた医療のために~」平成15年度医療連携講演会講演録、主催:東京都(東京都特定機能病院医療連携推進協議会)、後援:社団法人東京都医師会、第1部 基調講演(国立がんセンター野村和弘院長)の講演録

10 日医雑誌128巻6号、平成14年9月15日、

11 保険会社において専門医を紹介するセカンドオピニオンサービスの名称、対象となる疾病、サービス内容、サービスを受ける上での条件は各社で異なります。

12 保険会社が独自に運営しているサービスというよりは、専門の会社に委託して運営されています。

(2019年02月13日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【セカンドオピニオンをもらうには、どうしたらいいの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

セカンドオピニオンをもらうには、どうしたらいいの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!