- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 後期高齢者医療制度ってなに?

医療・ヘルスケア

2018年06月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度というのは、基本的には「後期高齢者」と呼ばれる75歳以上の国民全員が加入することになる医療保険制度のことです。

従来の老人保健制度等が抱えていた問題を踏まえ、より一層の少子化・高齢化社会を迎える中で、老人医療の急増していく費用に対処し、高齢者の生活を支える医療を今後も安定的に提供していくことを目的に2006年の医療保険制度改革に盛り込まれ、2008年4月施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて発足しました。

なお、「後期高齢者」という名称には一部批判も強いことから、「長寿医療制度」という通称名を使用することもあります。

従来の老人保健制度等が抱えていた問題を踏まえ、より一層の少子化・高齢化社会を迎える中で、老人医療の急増していく費用に対処し、高齢者の生活を支える医療を今後も安定的に提供していくことを目的に2006年の医療保険制度改革に盛り込まれ、2008年4月施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて発足しました。

なお、「後期高齢者」という名称には一部批判も強いことから、「長寿医療制度」という通称名を使用することもあります。

1|被保険者

後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳以上、あるいは 65歳以上75歳未満で一定の障害がある高齢者です。ただし、生活保護を受けている者は除かれます。

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険(市町村国保)や被用者保険(健康保険や共済組合等)等から後期高齢者医療制度に移行します。このとき、特別な手続きをする必要はなく、誕生日と同時に自動的に後期高齢者医療制度に加入することとなります1。

なお、「後期高齢者」というのは、75歳以上の高齢者を指していますが、もともとは人口学や老年学の学術専門用語で、75歳以上を「後期高齢者」、65歳から74歳までを「前期高齢者」と区別していました。75歳以上になると複数の疾病を発症しやすく、入院や長期療養するケースが増加し、自立した生活を送ることが難しくなるなどの特徴があります。

1 なお、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、居住している市区町村に申請し、広域連合の認定を受けた日からとなります。

後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳以上、あるいは 65歳以上75歳未満で一定の障害がある高齢者です。ただし、生活保護を受けている者は除かれます。

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険(市町村国保)や被用者保険(健康保険や共済組合等)等から後期高齢者医療制度に移行します。このとき、特別な手続きをする必要はなく、誕生日と同時に自動的に後期高齢者医療制度に加入することとなります1。

なお、「後期高齢者」というのは、75歳以上の高齢者を指していますが、もともとは人口学や老年学の学術専門用語で、75歳以上を「後期高齢者」、65歳から74歳までを「前期高齢者」と区別していました。75歳以上になると複数の疾病を発症しやすく、入院や長期療養するケースが増加し、自立した生活を送ることが難しくなるなどの特徴があります。

1 なお、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、居住している市区町村に申請し、広域連合の認定を受けた日からとなります。

2|保険者

都道府県毎に「後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域内の全市町村が加入する広域連合)」が置かれ、保険者となります。なお、政令指定都市も、その市がある都道府県の広域連合に参加することになります。

また、保険料の徴収事務や申請・届出の受付け、窓口業務については市町村が処理することになります。

都道府県毎に「後期高齢者医療広域連合(都道府県の区域内の全市町村が加入する広域連合)」が置かれ、保険者となります。なお、政令指定都市も、その市がある都道府県の広域連合に参加することになります。

また、保険料の徴収事務や申請・届出の受付け、窓口業務については市町村が処理することになります。

3|財源負担

後期高齢者医療制度の財源は、患者による自己負担を除くと、被保険者の払う保険料、健康組合等が拠出する後期高齢者支援金、国、都道府県、市区町村の公費(一般税収)で賄われます。

その内訳は、概ね、後期高齢者の払う保険料が1割、後期高齢者支援金が4割、公費が5割となっています。さらに、公費については、国:都道府県:市区町村=4:1:1の内訳となっています。

なお、被用者保険の後期高齢者支援金については、加入者数に応じて分担する加入者割と報酬額に応じて分担する総報酬割の考え方があり、導入当初の平成20年度と平成21年度は加入者割でしたが、平成22年度に2/9の総報酬割が導入され、平成23年度から平成26年度までは、1/3が総報酬割、残りの2/3が加入者割となっていました。その後、総報酬割部分が、平成27年度に1/2、平成28年度に3分の2に引き上げられ、平成29年度からは全面総報酬割になりました。

後期高齢者医療制度の財源は、患者による自己負担を除くと、被保険者の払う保険料、健康組合等が拠出する後期高齢者支援金、国、都道府県、市区町村の公費(一般税収)で賄われます。

その内訳は、概ね、後期高齢者の払う保険料が1割、後期高齢者支援金が4割、公費が5割となっています。さらに、公費については、国:都道府県:市区町村=4:1:1の内訳となっています。

なお、被用者保険の後期高齢者支援金については、加入者数に応じて分担する加入者割と報酬額に応じて分担する総報酬割の考え方があり、導入当初の平成20年度と平成21年度は加入者割でしたが、平成22年度に2/9の総報酬割が導入され、平成23年度から平成26年度までは、1/3が総報酬割、残りの2/3が加入者割となっていました。その後、総報酬割部分が、平成27年度に1/2、平成28年度に3分の2に引き上げられ、平成29年度からは全面総報酬割になりました。

4|保険料

保険料は、(1) 被保険者全員が負担する均等割と、(2) 被保険者の負担能力に応じて賦課される所得割とで構成され、個人単位で賦課されます。

保険料率については、条例に基づいて後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに改定しています。なお、各広域連合内では原則として保険料は均一となっています。因みに、平成28年度及び平成29年度の平均保険料率は、均等割45,289円、所得割率9.09%となっています。

なお、低所得者については、保険料が軽減されています。世帯の所得が一定以下の場合には、その水準に応じて、均等割の7割/5割/2割が軽減されます。

また、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親等)であった者については、75歳に到達後2年間に限り、所得に関わらず、(1) 均等割が5割(法令上)軽減されるか、又は(2) 所得割が賦課されない、ということになっています。

なお、これらの保険料軽減措置については、制度施行に当たっての激変緩和措置の観点から、予算による特例措置が設けられ、現在の実際の低所得者の軽減については、9割/8.5割/5割/2割 となっております。

保険料は、(1) 被保険者全員が負担する均等割と、(2) 被保険者の負担能力に応じて賦課される所得割とで構成され、個人単位で賦課されます。

保険料率については、条例に基づいて後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに改定しています。なお、各広域連合内では原則として保険料は均一となっています。因みに、平成28年度及び平成29年度の平均保険料率は、均等割45,289円、所得割率9.09%となっています。

なお、低所得者については、保険料が軽減されています。世帯の所得が一定以下の場合には、その水準に応じて、均等割の7割/5割/2割が軽減されます。

また、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親等)であった者については、75歳に到達後2年間に限り、所得に関わらず、(1) 均等割が5割(法令上)軽減されるか、又は(2) 所得割が賦課されない、ということになっています。

なお、これらの保険料軽減措置については、制度施行に当たっての激変緩和措置の観点から、予算による特例措置が設けられ、現在の実際の低所得者の軽減については、9割/8.5割/5割/2割 となっております。

5|保険給付

保険給付の種類は、(1) 療養の給付、(2) 入院時食事療養費、(3) 入院時生活療養費、(4) 保険外併用療養費、(5) 療養費、(6) 訪問看護療養費、(7) 特別療養費、(8) 移送費、(9) 高額療養費、(10) 高額医療・高額介護合算療養費、(11) 条例で定める給付(葬祭費の支給等)、となっています。

このうち、療養の給付については、(a)診察、(b)薬剤又は治療材料の支給、(c)処置、手術その他の治療、(d)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(e)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、となっており、他の医療保険各制度とほぼ同じ内容となっています。

保険給付の種類は、(1) 療養の給付、(2) 入院時食事療養費、(3) 入院時生活療養費、(4) 保険外併用療養費、(5) 療養費、(6) 訪問看護療養費、(7) 特別療養費、(8) 移送費、(9) 高額療養費、(10) 高額医療・高額介護合算療養費、(11) 条例で定める給付(葬祭費の支給等)、となっています。

このうち、療養の給付については、(a)診察、(b)薬剤又は治療材料の支給、(c)処置、手術その他の治療、(d)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(e)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、となっており、他の医療保険各制度とほぼ同じ内容となっています。

6|自己負担

医療費の自己負担割合は、75歳以上の者は原則1割ですが、現役並み所得者については3割となっています。なお、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額についても軽減されます。

医療費の自己負担割合は、75歳以上の者は原則1割ですが、現役並み所得者については3割となっています。なお、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額についても軽減されます。

7|保健事業

後期高齢者医療広域連合の保健事業に関しては、法律で以下のように規定されています。

・健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

・被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

後期高齢者医療広域連合の保健事業に関しては、法律で以下のように規定されています。

・健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

・被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

2―なぜ後期高齢者医療保険制度ができたのか?

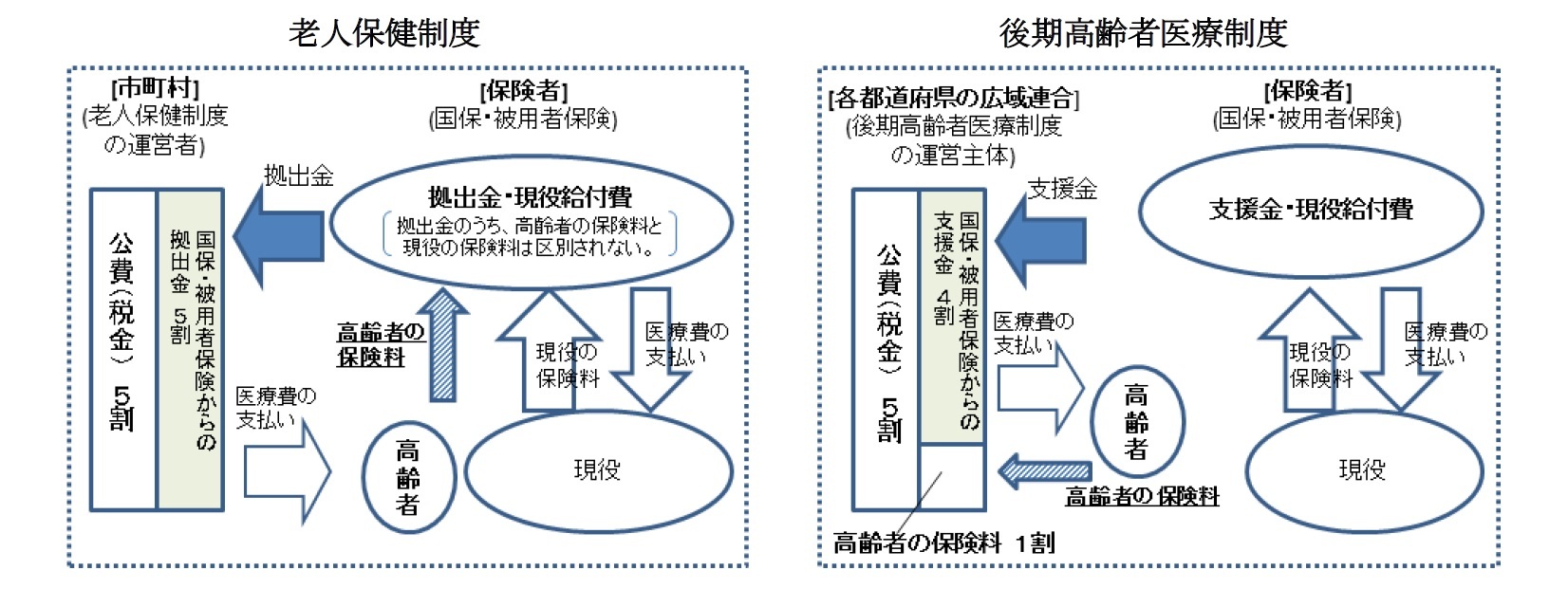

従来の高齢者医療については、(1) 75歳以上の高齢者を対象にした老人保健制度と、(2)60歳以上75歳未満の退職者を対象とした退職者医療制度、から構成されていました。2008年4月からの新しい制度では、(1)後期高齢者医療制度と、(2)前期高齢者医療に対する財政調整制度、に再編成されました。

従来の制度のうち、老人保健制度については、以下の問題が指摘されていました。

1) 老人保健制度の拠出金は、高齢者の保険料と現役世代の保険料が区分されていないため、世代間の費用負担の関係が不明確

2) 市町村が実施主体として医療給付を行うが、その財源は公費と健保組合等の各医療保険者からの老人保健拠出金により賄われるため、運営責任が不明確

3) 加入する制度や市区町村により、保険料額に大きな格差が存在

それに対して後期高齢者医療制度では、以下の改正が行われました。

1) 高齢者と現役世代の間でバランスのとれた負担ルールを設定(現役世代が4割、高齢者が1割)

2) 都道府県単位で、医療費水準に応じた保険料を共通のルールに基づいて高齢者全員で公平に負担

3) 都道府県単位で、全市町村が加入する広域連合を保険者として、保険料の納付とそれに対応する医療サービスを負担するところを一元化し、財政・運営責任を明確化

また、前期高齢者について、従来の制度では、加入者が国民健康保険に偏在し、保険者間で負担の不均衡が生じていました。新しい制度では、退職者医療制度が廃止され、前期高齢者の医療費について、国民健康保険や被用者保険等の制度間の医療費負担の不均衡を調整するために、医療保険者間の財政調整制度が導入されました。

従来の制度のうち、老人保健制度については、以下の問題が指摘されていました。

1) 老人保健制度の拠出金は、高齢者の保険料と現役世代の保険料が区分されていないため、世代間の費用負担の関係が不明確

2) 市町村が実施主体として医療給付を行うが、その財源は公費と健保組合等の各医療保険者からの老人保健拠出金により賄われるため、運営責任が不明確

3) 加入する制度や市区町村により、保険料額に大きな格差が存在

それに対して後期高齢者医療制度では、以下の改正が行われました。

1) 高齢者と現役世代の間でバランスのとれた負担ルールを設定(現役世代が4割、高齢者が1割)

2) 都道府県単位で、医療費水準に応じた保険料を共通のルールに基づいて高齢者全員で公平に負担

3) 都道府県単位で、全市町村が加入する広域連合を保険者として、保険料の納付とそれに対応する医療サービスを負担するところを一元化し、財政・運営責任を明確化

また、前期高齢者について、従来の制度では、加入者が国民健康保険に偏在し、保険者間で負担の不均衡が生じていました。新しい制度では、退職者医療制度が廃止され、前期高齢者の医療費について、国民健康保険や被用者保険等の制度間の医療費負担の不均衡を調整するために、医療保険者間の財政調整制度が導入されました。

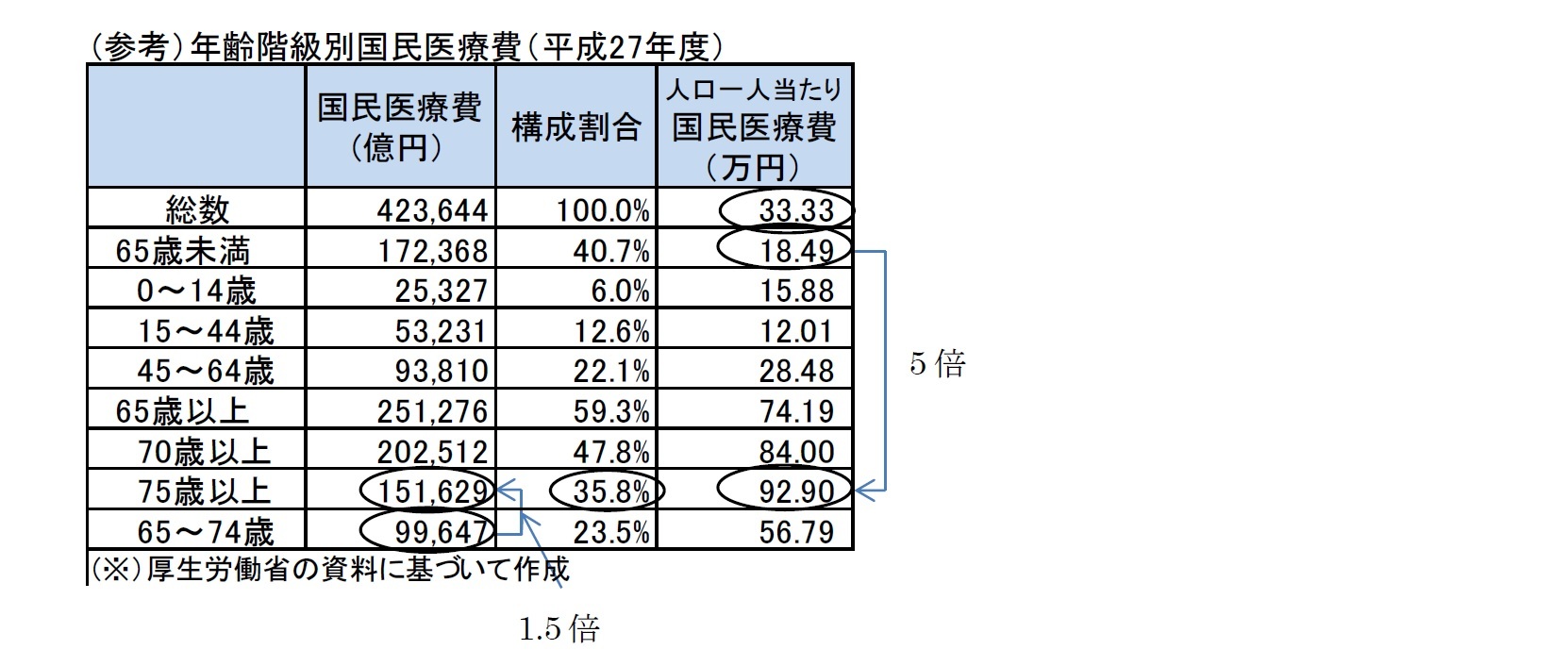

(参考2)後期高齢者の医療費

年齢階級別の国民医療費について、厚生労働者が公表している平成27年度結果によれば、以下の図表の通りとなっています。

国民全体の平均が33.33万円であるのに対して、75歳以上の平均は92.90万円、これは65歳未満の平均である18.49万円の約5倍となっております。また、75歳以上の医療費は、国民全体の医療費の35.8%を占めています。

さらに、前期高齢者の医療費総額は9兆9647億円であるのに対して、後期高齢者の医療費総額は15兆1629億円で約1.5倍となっております。

高齢化社会のさらなる進行を踏まえれば、後期高齢者の医療費総額の全体における構成比はさらに上昇していくことが想定されており、これらの財源負担をどうしていくのかが大きな問題となってきます。

年齢階級別の国民医療費について、厚生労働者が公表している平成27年度結果によれば、以下の図表の通りとなっています。

国民全体の平均が33.33万円であるのに対して、75歳以上の平均は92.90万円、これは65歳未満の平均である18.49万円の約5倍となっております。また、75歳以上の医療費は、国民全体の医療費の35.8%を占めています。

さらに、前期高齢者の医療費総額は9兆9647億円であるのに対して、後期高齢者の医療費総額は15兆1629億円で約1.5倍となっております。

高齢化社会のさらなる進行を踏まえれば、後期高齢者の医療費総額の全体における構成比はさらに上昇していくことが想定されており、これらの財源負担をどうしていくのかが大きな問題となってきます。

(2018年06月18日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/12 | 数字の「48」に関わる各種の話題-48という数字は、結構いろいろな場面で現れてくるようだ- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/09/02 | 欧州大手保険グループの2025年上期末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック- | 中村 亮一 | 基礎研レポート |

| 2025/08/20 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その12)-螺旋と渦巻の応用- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 複素数について(その3)-複素数の工学・物理学への応用- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【後期高齢者医療制度ってなに?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

後期高齢者医療制度ってなに?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!