- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探る

2017年10月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――旧西側諸国と中国の経済体制の相違点

1|理論上の違い

世界経済の歴史を振り返ると、第2次世界大戦後の東西冷戦下、欧米など旧西側諸国が掲げた「資本主義市場経済」とソ連や中国など旧東側諸国が掲げた「社会主義統制経済」とが鋭く対立していた。その後1991年にソ連が崩壊し冷戦が終結するとともに、「資本主義市場経済」と「社会主義統制経済」の対立も収束、旧東側諸国が旧西側諸国の「資本主義市場経済」の要素を取り入れる形で、急進的か漸進的かスピードに違いはあったものの歩み寄ることとなった。そして、中国では1993年に憲法を改正、「社会主義市場経済」を発展させるとし、市場経済を通じた社会主義の実現を目指して、それまでの「社会主義統制経済」から「社会主義市場経済」へと移行することになった。

世界経済の歴史を振り返ると、第2次世界大戦後の東西冷戦下、欧米など旧西側諸国が掲げた「資本主義市場経済」とソ連や中国など旧東側諸国が掲げた「社会主義統制経済」とが鋭く対立していた。その後1991年にソ連が崩壊し冷戦が終結するとともに、「資本主義市場経済」と「社会主義統制経済」の対立も収束、旧東側諸国が旧西側諸国の「資本主義市場経済」の要素を取り入れる形で、急進的か漸進的かスピードに違いはあったものの歩み寄ることとなった。そして、中国では1993年に憲法を改正、「社会主義市場経済」を発展させるとし、市場経済を通じた社会主義の実現を目指して、それまでの「社会主義統制経済」から「社会主義市場経済」へと移行することになった。

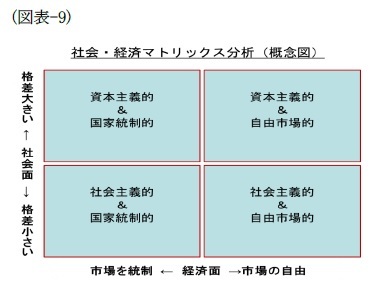

中国が目指すことになった「社会主義市場経済」という概念は、日本を含む旧西側諸国の我々にとって極めて理解しづらい。そこで、筆者が考案した「社会・経済マトリックス分析(概念図)」を用いて整理してみた(図表-9)。縦軸は社会面の違いを示す軸で、上にあるほど資本主義的、下にあるほど社会主義的となる。横軸は経済面の違いを示す軸で、右にあるほど自由主義的、左にあるほど国家統制的となる。この概念図では理論上、「資本主義市場経済」を掲げる日本を含む旧西側諸国は資本主義的&自由市場的(右上の枠)に位置する。一方、冷戦時代の中国は「社会主義統制経済」を掲げており社会主義的&国家統制的(左下の枠)に位置した。しかし、冷戦終結後の中国は「社会主義市場経済」へと掲げる旗を変更して社会主義的&自由市場的(右下の枠)へ移行することになった。即ち、中国は社会面では「社会主義」を維持しつつも、経済面では「市場経済」を取り入れて、市場に対する国家統制を緩めてその自由度を増す取り組みを進めることになったのである。従って、旧西側諸国と中国とは対立は理論上、「資本主義」か「社会主義」かの社会面では残ったとしても、「統制経済」か「市場経済」かの経済面ではなくなるはずだった。

中国が目指すことになった「社会主義市場経済」という概念は、日本を含む旧西側諸国の我々にとって極めて理解しづらい。そこで、筆者が考案した「社会・経済マトリックス分析(概念図)」を用いて整理してみた(図表-9)。縦軸は社会面の違いを示す軸で、上にあるほど資本主義的、下にあるほど社会主義的となる。横軸は経済面の違いを示す軸で、右にあるほど自由主義的、左にあるほど国家統制的となる。この概念図では理論上、「資本主義市場経済」を掲げる日本を含む旧西側諸国は資本主義的&自由市場的(右上の枠)に位置する。一方、冷戦時代の中国は「社会主義統制経済」を掲げており社会主義的&国家統制的(左下の枠)に位置した。しかし、冷戦終結後の中国は「社会主義市場経済」へと掲げる旗を変更して社会主義的&自由市場的(右下の枠)へ移行することになった。即ち、中国は社会面では「社会主義」を維持しつつも、経済面では「市場経済」を取り入れて、市場に対する国家統制を緩めてその自由度を増す取り組みを進めることになったのである。従って、旧西側諸国と中国とは対立は理論上、「資本主義」か「社会主義」かの社会面では残ったとしても、「統制経済」か「市場経済」かの経済面ではなくなるはずだった。

2|実際上の違い

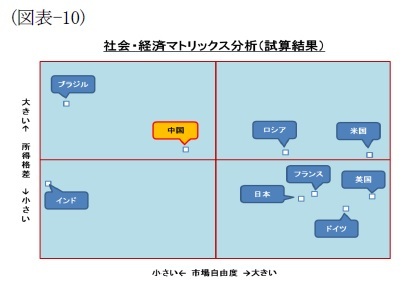

それでは、実際上の中国は理論上「社会主義市場経済」があるべき位置にあるのだろうか。そこで、前述の社会・経済マトリックス分析に具体的な統計数値を当てはめ検証してみた。まず、自由市場的か国家統制的かに関しては、市場自由度が高ければ自由市場的、低ければ国家統制的と評価することとした。そして、具体的な統計数値としては世界銀行が評価したビジネスのしやすさ(Ease of doing business index)のランキングを用いた。また、資本主義的か社会主義的かに関する統計数値の選択は難題だったため下記のように考えた。そもそも社会主義は資本主義を否定するところから始まった。社会主義は資本主義によって生み出される社会的矛盾を、生産手段を共有することで解消しようとするところに原点がある。また、資本主義では、主権を有する国民が選挙で選んだ代議員などが決めた法令を遵守する範囲内でなら、どんな手段を用いてでも儲けることが良いことだとする考えが根本にある。そして、他人より多く儲けようと国民が競争することで、国全体の経済発展にも資することになる。その反面、競争に敗れた人々は貧しい生活を余儀なくされるという社会的矛盾を生んでしまう。従って、本稿においては、社会的矛盾(≒所得格差)が小さければ社会主義的、大きければ資本主義的と考えて評価することとした。そして、具体的な統計数値としては世界銀行が推計したジニ指標(GINI index)を用いた。その試算結果を示したのが図表-10である。

それでは、実際上の中国は理論上「社会主義市場経済」があるべき位置にあるのだろうか。そこで、前述の社会・経済マトリックス分析に具体的な統計数値を当てはめ検証してみた。まず、自由市場的か国家統制的かに関しては、市場自由度が高ければ自由市場的、低ければ国家統制的と評価することとした。そして、具体的な統計数値としては世界銀行が評価したビジネスのしやすさ(Ease of doing business index)のランキングを用いた。また、資本主義的か社会主義的かに関する統計数値の選択は難題だったため下記のように考えた。そもそも社会主義は資本主義を否定するところから始まった。社会主義は資本主義によって生み出される社会的矛盾を、生産手段を共有することで解消しようとするところに原点がある。また、資本主義では、主権を有する国民が選挙で選んだ代議員などが決めた法令を遵守する範囲内でなら、どんな手段を用いてでも儲けることが良いことだとする考えが根本にある。そして、他人より多く儲けようと国民が競争することで、国全体の経済発展にも資することになる。その反面、競争に敗れた人々は貧しい生活を余儀なくされるという社会的矛盾を生んでしまう。従って、本稿においては、社会的矛盾(≒所得格差)が小さければ社会主義的、大きければ資本主義的と考えて評価することとした。そして、具体的な統計数値としては世界銀行が推計したジニ指標(GINI index)を用いた。その試算結果を示したのが図表-10である。

この試算結果を見ると、旧西側諸国に関しては、米国は資本主義的&自由市場的(右上の枠)の位置にあり、理論上の位置づけと一致した。また、日本を初め欧州諸国(英国、ドイツ、フランス)は社会主義的&自由市場的(右下の枠)の位置にあり、所得格差が小さく、理論上の位置づけよりも社会主義的な色彩があるようだ。以上のように旧西側諸国の中には資本主義色の濃い国もあれば社会主色の濃い国もあるが、自由市場的であるという点では一致した。

この試算結果を見ると、旧西側諸国に関しては、米国は資本主義的&自由市場的(右上の枠)の位置にあり、理論上の位置づけと一致した。また、日本を初め欧州諸国(英国、ドイツ、フランス)は社会主義的&自由市場的(右下の枠)の位置にあり、所得格差が小さく、理論上の位置づけよりも社会主義的な色彩があるようだ。以上のように旧西側諸国の中には資本主義色の濃い国もあれば社会主色の濃い国もあるが、自由市場的であるという点では一致した。一方、中国は資本主義的&国家統制的(左上の枠)に位置するという結果となった。まず、国家統制的か自由市場的かという観点で見ると、中国は冷戦終結後、漸進的だが前向きに市場に対する国家統制を緩めてその自由度を増す取り組みを重ねてきたため、インドやブラジルに比べると市場自由度は高い。しかし、日本を含む旧西側諸国に比べると、中国の市場自由度はまだ低く国家統制色を強く残しており、中国が「国家資本主義(国家が資本主義に介入し管理する経済)」の代表格とされる所以でもある。次に、資本主義的か社会主義的かという観点で見ると、中国は「社会主義」の旗を降ろした訳ではなく理論上は社会主義的なはずだったが、実際上は旧西側諸国よりも所得格差の大きい資本主義色の濃い国となっている。理論上は社会主義的&国家統制的(左下の枠)から社会主義的&自由市場的(右下の枠)へ移行するはずだったが、実際上は資本主義的&国家統制的(左上の枠)へ移行してしまった。この点に関して中国共産党は、所得格差の拡大は「社会主義市場経済」へ移行する社会主義初級段階に起きる一時的現象だと整理している。そして、「資本主義」か「社会主義」かの対立よりも、「統制経済」か「市場経済」かの対立の方が鮮明になりつつある。

以上のような現状を踏まえると、資本主義か社会主義かのイデオロギー論争が旧西側諸国と中国との間で復活する可能性はほとんど無いだろう。中国はもはや旧西側諸国以上に資本主義的だからだ。しかし、中国共産党の内部では、社会主義のあり方を巡るイデオロギー論争が復活する恐れがある。習近平氏が自身に権力を集中する過程で失脚させた内部勢力が結集する上では、旧西側諸国以上に深刻化した所得格差問題を取り上げて、社会主義との矛盾をめぐる論争を展開しかねないからだ。習近平氏が党大会の冒頭報告で、「現代化した社会主義強国」を目指す前段階では(2035年まで)、貧困対策や所得格差縮小に注力するとしたのは、こうした事情が背景にあるのだろう。党大会が終われば2021年に始まる第14次5ヵ年計画に向けた議論が本格化するだけに、この点にも注目したい。

4――社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探る

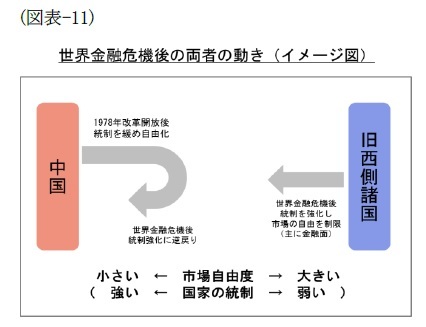

市場の自由を尊重してきた旧西側諸国は世界金融危機後、再びこうした緊急事態を引き起こさぬよう、特に金融面において統制の強化に動き出した。一方、中国は東西冷戦終結後、「社会主義統制経済」を「社会主義市場経済」に移行すべく統制を緩め自由化を進めていたため、両者の経済システムは近付くかに見られた(図表-11)。

しかし、ここもと両者の経済システムは並立したままとなる可能性が高まっている。中国が統制を強め自由化の歩みを躊躇するようになったからである。その背景には中国共産党の指導下で実施してきた経済運営に自信を深めたことがある。リーマンショック直後の2009年には、欧米先進国の成長率が軒並みマイナスに落ち込む中で中国は前年比9.2%増の経済成長を実現、世界経済の危機回避に貢献した。その後も、中国共産党の指導下で、国有企業が抱えた過剰設備・過剰債務問題はゆっくりとだが着実に解消に向かっており、国有銀行が抱えた不良債権の処理も波乱なく進んでいる。また、中国共産党の指導下で打ち出した「インターネット+」などの施策が奏功して新興企業が続々と誕生しネット消費が活性化、中国経済は欧米先進国の3倍を超えるスピードの経済成長を続けており、「市場経済」へ急いで移行する意義が薄れた面がある。さらに、「資本主義市場経済」が世界金融危機を引き起こし、統制の強化に動き出したこともあって、「市場の失敗」の怖さを再認識した面もある。そして、2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会では、習近平氏が冒頭の報告で「党がすべての活動を指導する」と統制の強化を示唆し、2013年の3中全会で「資源配分で市場に決定的な役割を担わせる」とした自由市場重視の姿勢は影を潜めた。そして、両者はそれぞれ別々に最適な経済システムを模索しており、政治理念を異にする2つの経済システムが将来に渡って並立する世界となりそうだ。

しかし、ここもと両者の経済システムは並立したままとなる可能性が高まっている。中国が統制を強め自由化の歩みを躊躇するようになったからである。その背景には中国共産党の指導下で実施してきた経済運営に自信を深めたことがある。リーマンショック直後の2009年には、欧米先進国の成長率が軒並みマイナスに落ち込む中で中国は前年比9.2%増の経済成長を実現、世界経済の危機回避に貢献した。その後も、中国共産党の指導下で、国有企業が抱えた過剰設備・過剰債務問題はゆっくりとだが着実に解消に向かっており、国有銀行が抱えた不良債権の処理も波乱なく進んでいる。また、中国共産党の指導下で打ち出した「インターネット+」などの施策が奏功して新興企業が続々と誕生しネット消費が活性化、中国経済は欧米先進国の3倍を超えるスピードの経済成長を続けており、「市場経済」へ急いで移行する意義が薄れた面がある。さらに、「資本主義市場経済」が世界金融危機を引き起こし、統制の強化に動き出したこともあって、「市場の失敗」の怖さを再認識した面もある。そして、2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会では、習近平氏が冒頭の報告で「党がすべての活動を指導する」と統制の強化を示唆し、2013年の3中全会で「資源配分で市場に決定的な役割を担わせる」とした自由市場重視の姿勢は影を潜めた。そして、両者はそれぞれ別々に最適な経済システムを模索しており、政治理念を異にする2つの経済システムが将来に渡って並立する世界となりそうだ。民主的な制度で国家指導者を選び三権分立で国家権力の乱用を防ごうとする旧西側諸国と、マルクス・レーニン主義1を掲げ「中国共産党による国家の指導」の正当性を主張する中国の間には、政治理念の上で大きな隔たりが存在する。そして、政治理念の違いは最適な経済システムも異なるものとしている。しかし、世界経済が持続的に発展する上では両者が並立することは決して悪いことではない。世界経済危機時のように一方の経済システムが失敗しても、もう一方の経済システムが健全であれば世界経済全体が破綻する恐れが減るからだ。政治理念の異なる旧西側諸国と中国は、人権問題や言論統制など様々局面で対立しがちだが、世界経済の持続的発展という共通の目標に向けて、相互にその存在価値を認め共存するとともに、相互に切磋琢磨して共栄する道を歩むことを期待している。

1 マルクス・レーニン主義では、資本主義社会から共産主義社会に移行する過渡期には、プロレタリアートによる独裁が必要としている。中国において、「中国共産党による国家指導」を正当化するための思想的根拠となっている。

(2017年10月24日「基礎研レポート」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!