- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探る

2017年10月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――既存の国際秩序を揺るがし始めた中国

世界第2位の経済大国となった中国が既存の国際秩序を揺るがし始めた。2013年10月、中国の習近平国家主席は、日米が主導するアジア開発銀行(ADB)では賄いきれないインフラ整備のための資金需要に応えることを目的として、アジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立を提唱した。当時は主要先進国の中に参加する国はないと見られていたが、2015年3月に英国が参加を表明したのを皮切りに、ドイツ、フランス、イタリアが相次いで参加を表明、2015年12月には57ヵ国の創設メンバーを得て発足した。但し、米国と日本は参加を見送った。また、中国には欧州と陸路でつなぐ「シルクロード経済ベルト(一帯)」と海路でつなぐ「21世紀海上シルクロード(一路)」からなる「一帯一路」構想があり、それを実現する上でもAIIBは大きな役割を担うと見られている。

また、国際通貨基金(IMF)は2015年11月、通貨危機などに備えて加盟国に配る特別引き出権(SDR)の構成通貨に、米ドル、ユーロ、英ポンド、日本円に次ぐ第5番目の通貨として中国の通貨(人民元)の追加を決めた。中国の貿易額は、既にユーロ圏や米国と肩を並べる規模にまで達していたため、貿易面だけを見ればその決定は遅すぎたくらいだが、厳しい資本規制を残し管理変動相場制を維持する人民元が自由利用可能通貨としての役割を果たせるのかと疑問視する声もあった。これに対しIMFのラガルド専務理事は「中国の通貨、為替、金融システムの改革努力の前進を反映したものだ」と説明、結局人民元は2016年10月からSDRの構成通貨に加えられた。

そして、習近平氏は2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会(党大会)で、21世紀半ばまでに「現代化した社会主義強国」になると高らかに宣言、東西冷戦時代のようなイデオロギー対立の復活かと、既存の国際秩序を築いてきた日本を含む旧西側諸国は身構えることとなった。新たに超大国が誕生するとそれまで覇権を握っていた超大国との間に軋轢が生じ、ともすれば戦争に発展しかねないとする「ツキジデスの罠」を懸念する声も増えている。そこで本稿では、世界経済における中国の現状を確認した上で、旧西側諸国からは極めて異質に見える中国の経済体制とその背景にある政治理念を分析することを通じて、両者が世界で共存共栄する道はないかを探ることとした。

また、国際通貨基金(IMF)は2015年11月、通貨危機などに備えて加盟国に配る特別引き出権(SDR)の構成通貨に、米ドル、ユーロ、英ポンド、日本円に次ぐ第5番目の通貨として中国の通貨(人民元)の追加を決めた。中国の貿易額は、既にユーロ圏や米国と肩を並べる規模にまで達していたため、貿易面だけを見ればその決定は遅すぎたくらいだが、厳しい資本規制を残し管理変動相場制を維持する人民元が自由利用可能通貨としての役割を果たせるのかと疑問視する声もあった。これに対しIMFのラガルド専務理事は「中国の通貨、為替、金融システムの改革努力の前進を反映したものだ」と説明、結局人民元は2016年10月からSDRの構成通貨に加えられた。

そして、習近平氏は2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会(党大会)で、21世紀半ばまでに「現代化した社会主義強国」になると高らかに宣言、東西冷戦時代のようなイデオロギー対立の復活かと、既存の国際秩序を築いてきた日本を含む旧西側諸国は身構えることとなった。新たに超大国が誕生するとそれまで覇権を握っていた超大国との間に軋轢が生じ、ともすれば戦争に発展しかねないとする「ツキジデスの罠」を懸念する声も増えている。そこで本稿では、世界経済における中国の現状を確認した上で、旧西側諸国からは極めて異質に見える中国の経済体制とその背景にある政治理念を分析することを通じて、両者が世界で共存共栄する道はないかを探ることとした。

2――世界経済で存在感を高める中国

1|米欧2大経済圏から中国を加えた3大経済圏へ

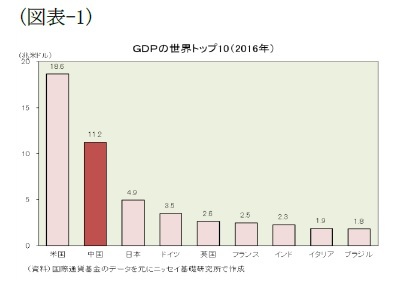

1|米欧2大経済圏から中国を加えた3大経済圏へ世界経済を概観すると、16年の世界GDPは75.4兆ドル、第1位は米国で18.6兆ドル、第2位は中国で11.2兆ドル、第3位は日本で4.9兆ドル、第4位はドイツで3.5兆ドル、第5位は英国で2.6兆ドルなどとなっている(図表-1)。

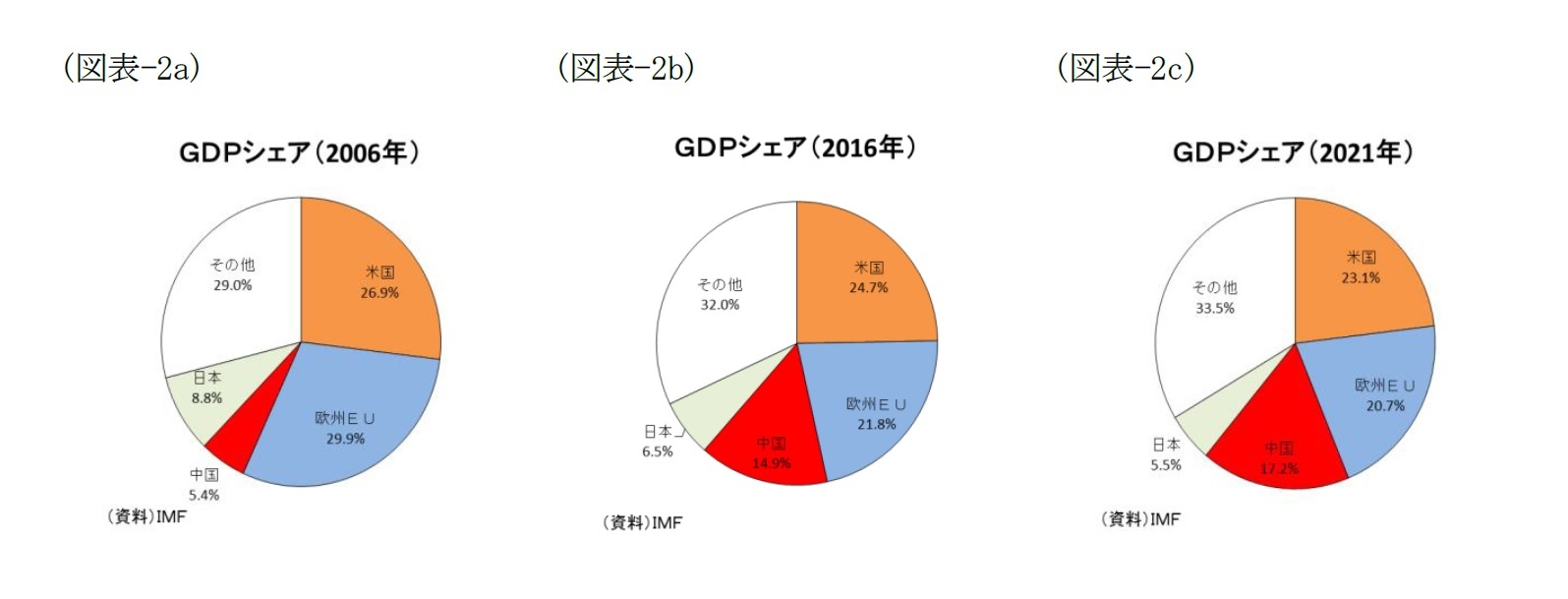

また、欧州連合(EU)28ヵ国をひとつの経済圏とすると、第1位は米国で24.7%、第2位は欧州EUで21.8%、第3位は中国で14.9%のシェアとなっている(図表-2b)。5年前(2006年)と比べると、米国が2.2ポイント、欧州EUが8.1ポイントのシェア低下となった一方、中国のシェアは9.5ポイント上昇した(図表-2a、図表-2b)。そして、国際通貨基金(IMF)が公表した見通しでは、5年後の2021年には、米国が23.1%、欧州EUが20.7%、中国が17.2%と、さらに米国と欧州EUのシェアは低下し中国のシェアが上昇するため、世界経済は米欧2大経済圏から中国を加えた3大経済圏へと変化していきそうだ(図表-2c)。また、英国がEUから離脱し、さらにEUから離脱する国が増えるような事態になれば、世界経済は米中2大経済圏になる可能性もある。

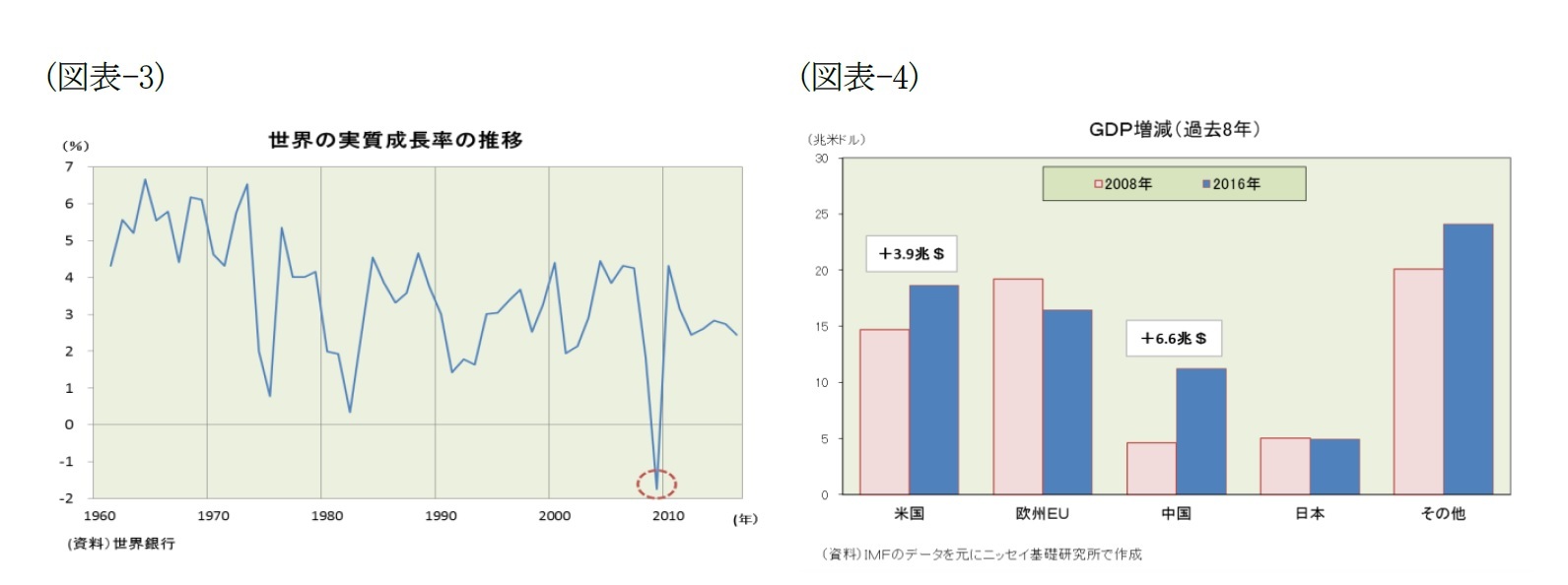

2|世界金融危機後、米国とともに世界経済を牽引した中国

世界金融危機後、世界経済を牽引したのは米国と中国だった。リーマンショック直後の2009年、世界経済はマイナス成長を経験、世界GDPは63.7兆ドルから60.3兆ドルへ3.4兆ドルも減少した。世界GDPは1980年前後の世界石油危機時にも若干ながら増加しており、前代未聞の事態となった(図表-3)。

その2009年、欧米先進国が軒並みマイナス成長に落ち込んだ中で、中国は大型景気対策を打ち出して前年比9.2%増の経済成長を実現、世界経済の危機回避に貢献した。その後の世界経済はプラス成長を続け、2016年の世界GDPは75.4兆ドルとなっている。また、2009-16年の8年間に増えた世界GDPは11.7兆ドルだったが、そのうち中国は過半に相当する6.6兆ドルを生み出し、米国が生み出した3.9兆ドルを大きく上回った。ちなみに、これは日本の2016年のGDP(4.9兆ドル)を遥かに超える規模である。また、欧州EUのGDP増加額は、英国がEU離脱に向けて動き出すなど政治的混乱が続いたことからユーロに対する信認が低下したため2.8兆ドル減少、日本はほぼゼロ、その他は4.0兆ドルの増加だった(図表-4)。

なお、世界金融危機の前までは、欧州EUと米国が世界経済を牽引しており、1998-08年の10年間に増えた世界GDPは32.0兆ドルだったが、そのうち欧州EUは3割に相当する9.6兆ドルを生み出し、米国も5.6兆ドルを生み出す中で、中国が生み出した3.6兆ドルに留まっていた。

世界金融危機後、世界経済を牽引したのは米国と中国だった。リーマンショック直後の2009年、世界経済はマイナス成長を経験、世界GDPは63.7兆ドルから60.3兆ドルへ3.4兆ドルも減少した。世界GDPは1980年前後の世界石油危機時にも若干ながら増加しており、前代未聞の事態となった(図表-3)。

その2009年、欧米先進国が軒並みマイナス成長に落ち込んだ中で、中国は大型景気対策を打ち出して前年比9.2%増の経済成長を実現、世界経済の危機回避に貢献した。その後の世界経済はプラス成長を続け、2016年の世界GDPは75.4兆ドルとなっている。また、2009-16年の8年間に増えた世界GDPは11.7兆ドルだったが、そのうち中国は過半に相当する6.6兆ドルを生み出し、米国が生み出した3.9兆ドルを大きく上回った。ちなみに、これは日本の2016年のGDP(4.9兆ドル)を遥かに超える規模である。また、欧州EUのGDP増加額は、英国がEU離脱に向けて動き出すなど政治的混乱が続いたことからユーロに対する信認が低下したため2.8兆ドル減少、日本はほぼゼロ、その他は4.0兆ドルの増加だった(図表-4)。

なお、世界金融危機の前までは、欧州EUと米国が世界経済を牽引しており、1998-08年の10年間に増えた世界GDPは32.0兆ドルだったが、そのうち欧州EUは3割に相当する9.6兆ドルを生み出し、米国も5.6兆ドルを生み出す中で、中国が生み出した3.6兆ドルに留まっていた。

3|GDP以外の統計を見ても中国は米国とほぼ並ぶ

中国のGDPに関しては、海外からばかりでなく国内でもその正確性を疑う声が大きい。そこで、GDP以外の視点から、中国の経済規模を類推する上で有効と考えられる統計を確認してみよう。

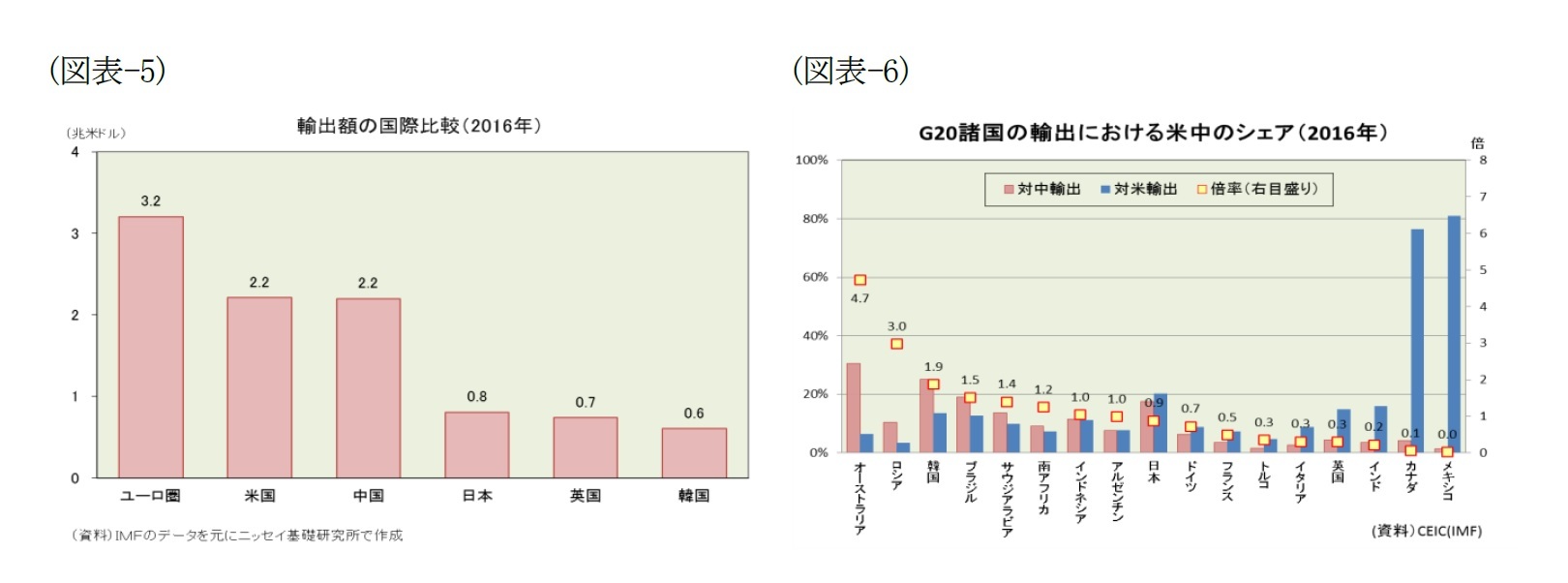

まず、貿易金額を国際比較してみた。輸出入には相手国もあるためGDPよりも正確性が高いとともに、貿易相手国への影響力を見る上でも有効と考えたからである。図表-5に示した2016年の輸出額(ドルベース)を見ると、中国の輸出額は2.2兆ドルで、米国とほぼ並ぶ規模となっており、日本の2.7倍となっている。

また、G20諸国を対象に米中どちらへの輸出が多いかを確認してみた。カナダとキシコは北米自由貿易協定(NAFTA)で強く結び付く米国向けが圧倒的に多く、欧州諸国ではEU域内貿易が多いため米中のシェアは相対的に低いものの米国向けが多い。他方、オーストラリアやロシアでは中国向けが米国向けの2倍を超えているほか、韓国、ブラジル、サウジアラビア、南アフリカでも中国向けが米国向けよりも多い(図表-6)。

中国のGDPに関しては、海外からばかりでなく国内でもその正確性を疑う声が大きい。そこで、GDP以外の視点から、中国の経済規模を類推する上で有効と考えられる統計を確認してみよう。

まず、貿易金額を国際比較してみた。輸出入には相手国もあるためGDPよりも正確性が高いとともに、貿易相手国への影響力を見る上でも有効と考えたからである。図表-5に示した2016年の輸出額(ドルベース)を見ると、中国の輸出額は2.2兆ドルで、米国とほぼ並ぶ規模となっており、日本の2.7倍となっている。

また、G20諸国を対象に米中どちらへの輸出が多いかを確認してみた。カナダとキシコは北米自由貿易協定(NAFTA)で強く結び付く米国向けが圧倒的に多く、欧州諸国ではEU域内貿易が多いため米中のシェアは相対的に低いものの米国向けが多い。他方、オーストラリアやロシアでは中国向けが米国向けの2倍を超えているほか、韓国、ブラジル、サウジアラビア、南アフリカでも中国向けが米国向けよりも多い(図表-6)。

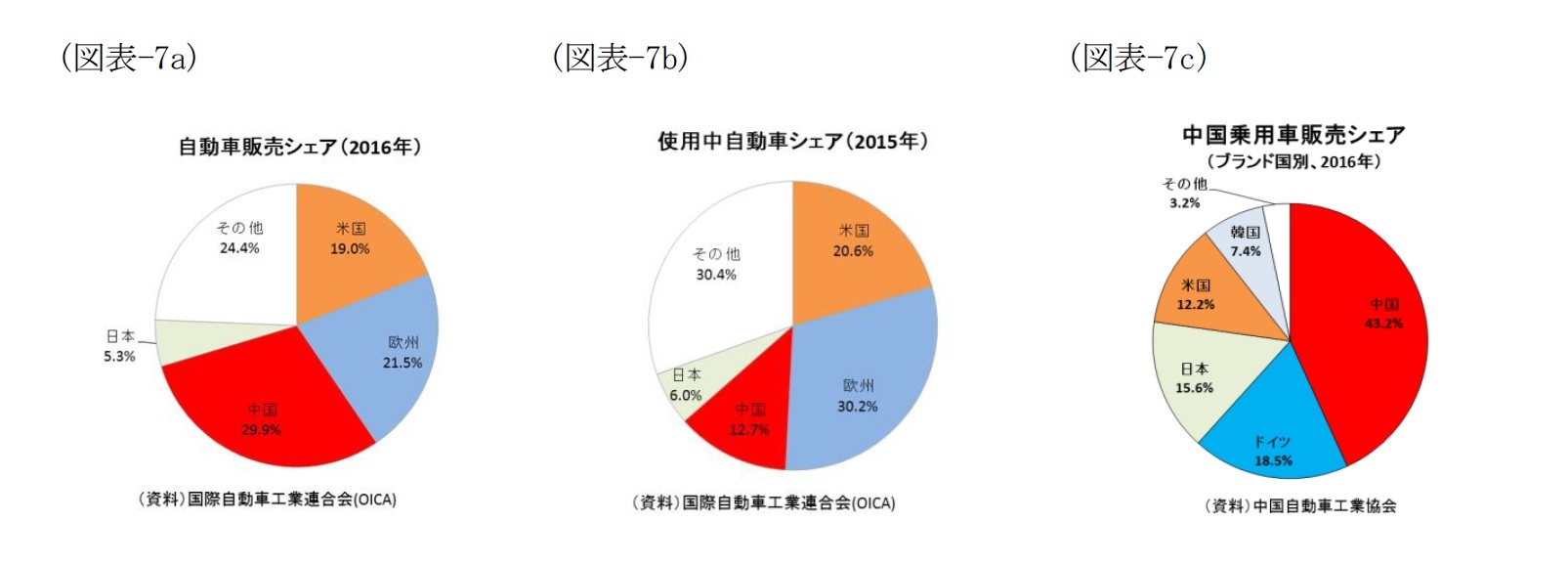

次に、自動車市場を国際比較してみた。自動車に関しては、統計が比較的充実しており、耐久消費財としては最大で消費市場の規模を国際比較する上では有効と考えたからである。自動車販売(2016年)を見ると、米国は1787万台でシェア19.0%、欧州は2013万台でシェア21.5%、中国は2803万台でシェア29.9%となっており、中国のシェアは欧米よりも10ポイント前後多く、日本の約5.6倍となっている(図表-7a)。また、使用中自動車(2016年)を見ると、米国は約2.6億台でシェア20.6%、欧州は約3.9億台でシェア30.2%、中国は約1.6億台でシェア12.7%となっており、中国のシェアは米国の約6割、欧州の約4割に留まるものの、日本の約2倍となっている(図表-7b)。所得水準の高い日米欧と中国では1台あたりの単価に差があると見られるものの、自動車市場における中国の存在感は米国とほぼ並ぶ規模ではないかと見られる。但し、中国国内で販売された乗用車のブランド別シェアを見ると、中国ブランドは43.2%に留まり、日米欧韓のブランドの乗用車の販売が過半を占めていることから、中国ブランドは決して強いとはいえない状況にある(図表-7c)。

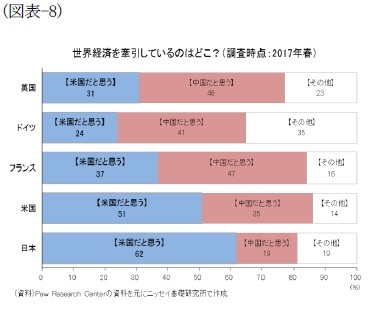

最後に、2017年春にピュー・リサーチ・センターが実施したアンケート調査を確認しておこう。これは米国、欧州EU、中国、日本の4つを選択肢に挙げた上で、世界経済を牽引しているのはどこだと思うかを尋ねたものである。図表-8に示した結果を見ると、米国では、「米国だと思う」が51%、「中国だと思う」が35%、その他が14%となっており、世界経済は米国が牽引しているとの意識が強い。他方、欧州(英国、ドイツ、フランス)では、「米国だと思う」が30%前後、「中国だと思う」が45%前後となっており、世界経済は中国が牽引しているとの思う人の方が多い。

(2017年10月24日「基礎研レポート」)

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

既存の国際秩序を揺るがす中国と身構える旧西側諸国~社会主義強国を目指す中国との共存共栄の道を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!