- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 日銀は物価目標の位置付けを再考すべき~金融市場の動き(7月号)

2017年07月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:日銀は物価目標の位置付けを再考すべき

日銀が今月20日に公表する展望レポートで、物価上昇率の見通しを下方修正するとの観測が高まっている。物価が想定通り上がっていないためだ。前回4月分では、物価上昇率の見通しを、2017年度1.4%、2018年度1.7%とし、2%の物価目標達成時期を「2018年度頃」としてきたが、これ以上見通しを引き下げるということになると、目標達成時期の後ろ倒しも視野に入ってくる。今回後ろ倒しになれば、異次元緩和開始以降で6回目ということになる。

(異次元緩和4年余りで分かったこと)

(異次元緩和4年余りで分かったこと)日銀は2013年1月に物価目標2%を掲げ、黒田体制となった同4月に異次元緩和(量的・質的金融緩和)を開始、以降緩和を拡大し、現在は長短金利操作付き量的・質的金融緩和という枠組みを実施している。

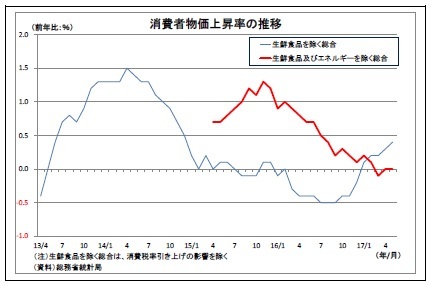

一方、ここまで大規模な緩和を継続しても物価の状況は冴えない。直近の状況を確認すると、5月の物価上昇率は、生鮮食品を除く総合(コアCPI)で前年比0.4%、日銀が重視している生鮮食品及びエネルギーを除く総合では0.0%に留まっている。目標とする2%とは程遠い状況だ。

異次元緩和開始以降、4年余りが経過したが、この間明らかになったことは、(当初から大方予想はされていたものの)2%のハードルが極めて高いという点だ。

黒田総裁は、物価目標2%を維持する意義について、(1)消費者物価指数が実態よりも高めに出ること、(2)0%を目標とすると、景気後退でデフレにすぐ陥り、利下げ余地が無くなってしまうこと、(3)主要先進国が皆2%の物価安定目標を立てているため、(日本も2%にすることで)長期的にみると、為替レートが安定的に推移する可能性が高いこと、の3点を挙げている(6/19総裁会見)。また、「2%」の看板を掲げて大規模な緩和を続けることで、人々の期待に働きかける効果も期待しているとみられる。

(2%の物価目標達成に必要なもの)

ただし、日銀が目指すような「2%の物価上昇が続く社会」には、大幅な賃上げの持続が必要になる。賃金上昇率が2%未満であれば、物価上昇ペースに届かず、実質賃金が目減りしてしまい、消費が続かなくなるためだ。また、社会保険料の増加で手取りが減ることを考慮すれば、さらに高い賃金上昇率が必要になる。

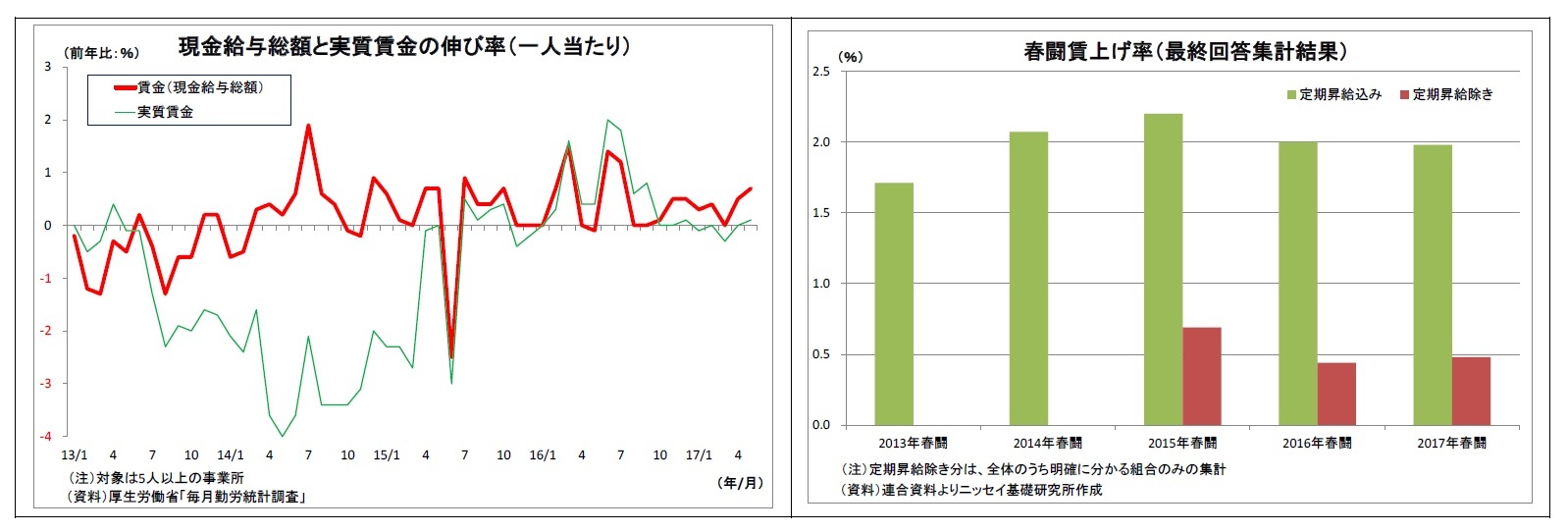

一方、これまでの実際の賃金上昇率(一人当たり)を見ると、直近はやや上昇ぎみとはいえ、前年比1%を大きく割り込む状況にあり、足元で伸び悩む物価上昇率を控除しただけで、実質賃金はほぼ横ばいの状況になってしまっている。このことが、足元の消費・物価が力強さを欠く要因になっている。今年の春闘賃上げ率は概ね昨年並みで、定期昇給分を除く賃上げ率(ベア分)も0.5%に満たないことから、当面、賃金上昇率の大幅な上昇は見込み難い。

ただし、日銀が目指すような「2%の物価上昇が続く社会」には、大幅な賃上げの持続が必要になる。賃金上昇率が2%未満であれば、物価上昇ペースに届かず、実質賃金が目減りしてしまい、消費が続かなくなるためだ。また、社会保険料の増加で手取りが減ることを考慮すれば、さらに高い賃金上昇率が必要になる。

一方、これまでの実際の賃金上昇率(一人当たり)を見ると、直近はやや上昇ぎみとはいえ、前年比1%を大きく割り込む状況にあり、足元で伸び悩む物価上昇率を控除しただけで、実質賃金はほぼ横ばいの状況になってしまっている。このことが、足元の消費・物価が力強さを欠く要因になっている。今年の春闘賃上げ率は概ね昨年並みで、定期昇給分を除く賃上げ率(ベア分)も0.5%に満たないことから、当面、賃金上昇率の大幅な上昇は見込み難い。

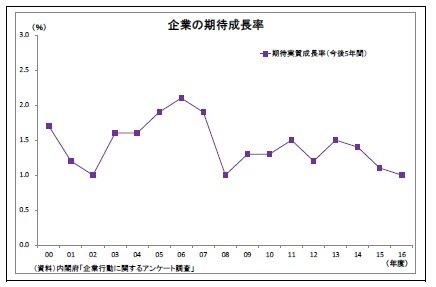

なぜ、なかなか賃金が上がらないのか?という点に関しては、様々な理由が考えられるが、(日本よりも賃上げ率が高い)主要先進国との比較という点で見ると、(1)人口減社会で成長期待が低いこと、(2)正社員の雇用の流動性が低いこと、が挙げられる。日本企業は、今後の成長に自信が持てないうえ、賃上げをしなくても正社員はなかなか辞めない(デメリットが小さい)ため、大幅な賃上げに消極的な姿勢を維持していると考えられる。

なぜ、なかなか賃金が上がらないのか?という点に関しては、様々な理由が考えられるが、(日本よりも賃上げ率が高い)主要先進国との比較という点で見ると、(1)人口減社会で成長期待が低いこと、(2)正社員の雇用の流動性が低いこと、が挙げられる。日本企業は、今後の成長に自信が持てないうえ、賃上げをしなくても正社員はなかなか辞めない(デメリットが小さい)ため、大幅な賃上げに消極的な姿勢を維持していると考えられる。また、仮に大幅な賃上げが行われたとしても、そのまま消費に繋がり、物価を強く押し上げるとは限らない。現在のように将来の社会保障不安が強い状況では、家計が賃金上昇分を貯蓄に廻す可能性があるためだ。

つまり、2%の物価上昇を安定的に続けるためには、大幅かつ持続的な賃上げ等が必要だが、そのためには日銀の領域を超える抜本的な構造転換が必要であり、短期間での実現は見込み難い。

(大規模緩和継続でリスクは高まる)

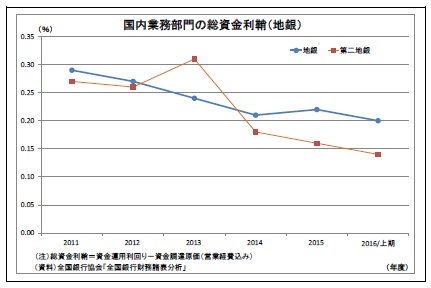

高すぎる目標を達成できず、日銀が現行の大規模緩和をずるずると長期に続けることになれば、リスクも膨らむことになる。まず挙げられるのは、国債買入れ等による日銀の資産膨張だ。

高すぎる目標を達成できず、日銀が現行の大規模緩和をずるずると長期に続けることになれば、リスクも膨らむことになる。まず挙げられるのは、国債買入れ等による日銀の資産膨張だ。

日銀の国債保有残高は、異次元緩和開始直前の2013年3月時点で125兆円であったが、直近6月末には427兆円に膨らんでいる。現在の買入れペースはメドとしている年80兆円増を大きく割り込んでおり、今後も市場参加者の残存高が減少するにつれて、買入れ額を減額していくことが見込まれる。

日銀の国債保有残高は、異次元緩和開始直前の2013年3月時点で125兆円であったが、直近6月末には427兆円に膨らんでいる。現在の買入れペースはメドとしている年80兆円増を大きく割り込んでおり、今後も市場参加者の残存高が減少するにつれて、買入れ額を減額していくことが見込まれる。ただし、一定の減額を前提としても、今後も日銀の保有残高の大幅な増加とシェアの上昇は確実だ。国債保有残高が積みあがり、資産が膨張するにつれ、金融緩和の出口局面で、(当座預金への付利を引き上げることなどにより)日銀自身に損失が発生したり、(存在感が大きくなりすぎた日銀が手を引くことへの恐怖によって)金融市場が混乱に陥ったりするリスクも高まっていく。

(物価目標をどうするべきか?)

それでは、物価目標をどのように変更するべきだろうか?

まず、「2%」という水準を「1%」などに明確に引き下げるという方法は避けるべきだろう。なぜなら、目標を引き下げたとたん、日銀の緩和スタンスが大きく後退した(白旗を揚げた)と受け取られ、市場で円高・株安・金利上昇の動きが発生し、実体経済の打撃になりかねないためだ。一度2%を掲げてしまった以上、この方法はとりにくい。

筆者としては、2%の物価目標と現行の金融緩和継続のリンクを弱めるべきと考えている。日銀のフォワードガイダンスでは、(1)2%の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する、さらに、(2)消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続する、とされており、物価目標と金融緩和策が強力にリンクしている。ECBの資産買入れ方針である「17 年12 月末ないし物価目標に整合的な軌道への調整が進展したと確認するまで継続する」と比べても解除条件が厳しいように思える。

2%の物価目標に手を加えることは現実問題として難しいため、中期的な目標として存置しつつ、金融緩和策の継続条件を緩める(もしくは曖昧化する)という方法が妥当だろう。この場合、物価目標の位置付けを修正することになる。緩和効果を決めるのは、国債買入れペースではなく、保有残高であるというストックビューの考え方を前面に出すことで、建前としてその理屈付けをするという手もある。

ただし、この方法を採るにしても、市場へのそれなりの悪影響は予想されるため、米国の金融引き締め等でドル高圧力が高まる局面を見計らって打ち出す必要がある。

それでは、物価目標をどのように変更するべきだろうか?

まず、「2%」という水準を「1%」などに明確に引き下げるという方法は避けるべきだろう。なぜなら、目標を引き下げたとたん、日銀の緩和スタンスが大きく後退した(白旗を揚げた)と受け取られ、市場で円高・株安・金利上昇の動きが発生し、実体経済の打撃になりかねないためだ。一度2%を掲げてしまった以上、この方法はとりにくい。

筆者としては、2%の物価目標と現行の金融緩和継続のリンクを弱めるべきと考えている。日銀のフォワードガイダンスでは、(1)2%の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する、さらに、(2)消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続する、とされており、物価目標と金融緩和策が強力にリンクしている。ECBの資産買入れ方針である「17 年12 月末ないし物価目標に整合的な軌道への調整が進展したと確認するまで継続する」と比べても解除条件が厳しいように思える。

2%の物価目標に手を加えることは現実問題として難しいため、中期的な目標として存置しつつ、金融緩和策の継続条件を緩める(もしくは曖昧化する)という方法が妥当だろう。この場合、物価目標の位置付けを修正することになる。緩和効果を決めるのは、国債買入れペースではなく、保有残高であるというストックビューの考え方を前面に出すことで、建前としてその理屈付けをするという手もある。

ただし、この方法を採るにしても、市場へのそれなりの悪影響は予想されるため、米国の金融引き締め等でドル高圧力が高まる局面を見計らって打ち出す必要がある。

(2017年07月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/05 | 金(Gold)の強気相場は続くか~3600ドル到達後のNY金見通し | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/22 | 米利下げ再開が視野に、円高進行の目途は?~マーケット・カルテ9月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/08/12 | 貸出・マネタリー統計(25年7月)~銀行貸出が連月で急増、定期預金も増勢を拡大中 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月18日

米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 -

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日銀は物価目標の位置付けを再考すべき~金融市場の動き(7月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日銀は物価目標の位置付けを再考すべき~金融市場の動き(7月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!