- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策

2017年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2―考えられる対応策

近頃、麻生財務相や黒田総裁は、金融政策の目的は、「デフレ脱却(物価安定)という国内政策を目的としており、為替を目的としていない」という主旨の発言を繰り返している。確かに、金融緩和の最終目的はデフレ脱却だが、本音ではそのためにも円安が望ましいと考えていると推察される。円安は輸入物価上昇や企業収益改善・株高・賃上げ等を通じて物価に対してプラスに働きやすいためだ。筆者自身も、円安は輸入物価上昇を通じて家計負担の増加に繋がる恐れがあるものの、相応の賃上げが為されれば、日本経済の成長やデフレ脱却に資すると考えている。

そうした日本側の思惑が垣間見えるだけに、日本側の「デフレ脱却が目的であり、円安はその副作用」という建前は説得力を欠いており、米国からの通貨安誘導批判に対抗するのは難しいだろう。

それでは、日本側として、採り得る有効な対応策にはどのようなものがあるだろうか。

そうした日本側の思惑が垣間見えるだけに、日本側の「デフレ脱却が目的であり、円安はその副作用」という建前は説得力を欠いており、米国からの通貨安誘導批判に対抗するのは難しいだろう。

それでは、日本側として、採り得る有効な対応策にはどのようなものがあるだろうか。

1|ドル高側面の強調

1|ドル高側面の強調まず、為替に関しては、ドル高を強調するという対応策がある。2012年以降、円安ドル高が進んだのは、円が下落したという面もあるが、ドルが上昇したという面も強い。

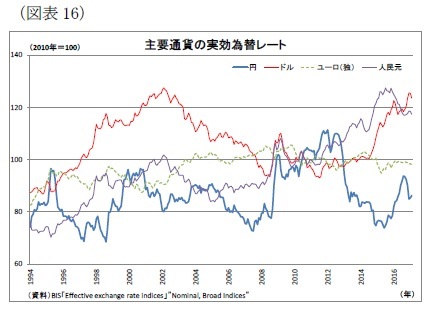

BISが算出するドル(米国)と円(日本)の実効為替レート(通貨の複数通貨に対する強弱を示す)を見ると(図表16)、円が対ドルで最高値をつけた2011年10月を基準にした場合、2016年2月の円実効為替レートは確かに22%下落しているが、ドル実効為替レートはこの間に27%も上昇している。そして、この間のドルは通貨安誘導と批判する円やユーロ、人民元以外の様々な通貨に対しても上昇しており、ドル高の様相が色濃く出ている。

為替はファンダメンタルズを反映して動く。ドルが上昇したのは、米経済が相対的に好調で、金融緩和から引き締めに転じたことが強く影響しているとみられるが、米国は自国の事情で金融引き締めを実施している。従って、円安ドル高の進行には米側の要因も強く働いていることを強調することで、円安誘導との風当たりを緩和できる可能性がある。

2|円安による輸出増効果の否定

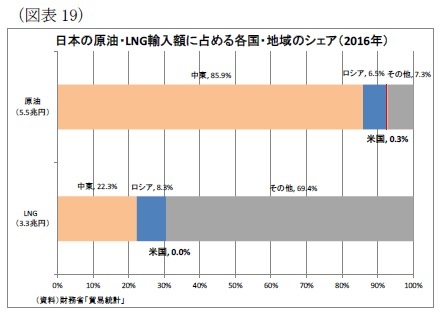

円安ドル高の効果も、反論材料として有効と考えられる。2012年以降、為替は大きく円安ドル高に動いたが、この間、日本から米国への輸出数量は全く伸びていない(図表17)。米国での現地生産が既に進んでいたうえ、輸出企業が採算を重視してドル建て価格の引き下げに動かなかったためとみられる。従って、「円安で競争力を付けた日本からの輸出増加が米国の雇用を奪った」という図式は当てはまっていない。また、仮に円安を是正したとしても、輸出数量の為替に対する感応度が下がっているだけに、米国が想定するほど日本の対米輸出が減少しない可能性がある。

3|内需拡大効果の主張

また、日本の景気回復は米国の利益にもなる点を主張するのも一つの手段となる。日本が粘り強く金融緩和を続けるとともに構造改革を実施してデフレを脱却することで日本の内需が拡大し、米国からの輸入が増える余地も生まれるという論法だ。実際、日本の実質輸入は国内需要との連動性が強い(図表18)。

円安ドル高の効果も、反論材料として有効と考えられる。2012年以降、為替は大きく円安ドル高に動いたが、この間、日本から米国への輸出数量は全く伸びていない(図表17)。米国での現地生産が既に進んでいたうえ、輸出企業が採算を重視してドル建て価格の引き下げに動かなかったためとみられる。従って、「円安で競争力を付けた日本からの輸出増加が米国の雇用を奪った」という図式は当てはまっていない。また、仮に円安を是正したとしても、輸出数量の為替に対する感応度が下がっているだけに、米国が想定するほど日本の対米輸出が減少しない可能性がある。

3|内需拡大効果の主張

また、日本の景気回復は米国の利益にもなる点を主張するのも一つの手段となる。日本が粘り強く金融緩和を続けるとともに構造改革を実施してデフレを脱却することで日本の内需が拡大し、米国からの輸入が増える余地も生まれるという論法だ。実際、日本の実質輸入は国内需要との連動性が強い(図表18)。

4|米国からのエネルギー輸入拡大

さらに、米国の貿易赤字削減への協力姿勢を示すことも有効になる。トランプ政権は、支持者へアピールできる材料として、米国の貿易赤字削減に並々ならぬこだわりを持っており、円安誘導批判も、その最終目的は貿易赤字削減にあるとみられる。

米国の対日貿易赤字を縮小させるためには、必ずしも対米輸出を減らす必要はなく、米国からの輸入を増やすことでも実現可能だ。

さらに、米国の貿易赤字削減への協力姿勢を示すことも有効になる。トランプ政権は、支持者へアピールできる材料として、米国の貿易赤字削減に並々ならぬこだわりを持っており、円安誘導批判も、その最終目的は貿易赤字削減にあるとみられる。

米国の対日貿易赤字を縮小させるためには、必ずしも対米輸出を減らす必要はなく、米国からの輸入を増やすことでも実現可能だ。

米国が問題視している自動車や農産物の輸入拡大は国内産業との調整上ハードルが高いが、日本は非資源国なので、資源の輸入に関しては国内産業の反発が少ない。

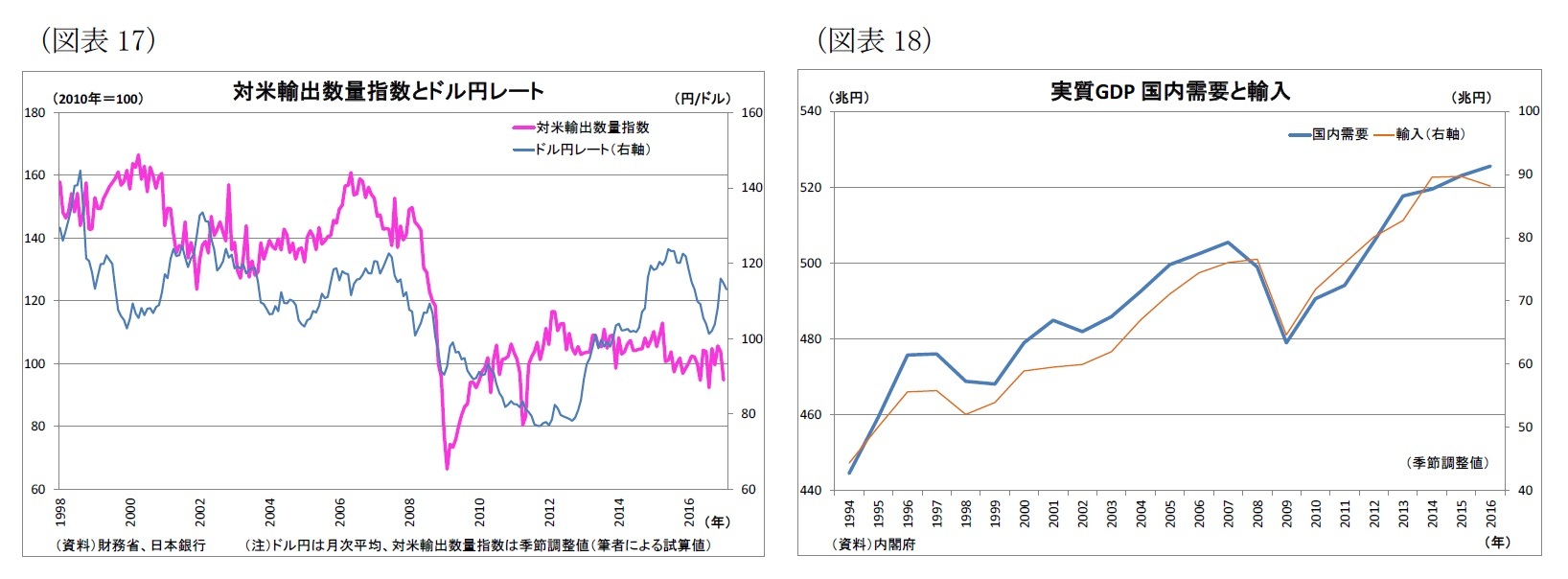

米国が問題視している自動車や農産物の輸入拡大は国内産業との調整上ハードルが高いが、日本は非資源国なので、資源の輸入に関しては国内産業の反発が少ない。とりわけ原油やLNGに関しては、米国が過去に規制していた関係もあり、米国からの輸入はほぼゼロの状況にある(図表19)。シェール開発が進む米国からの原油・LNGの輸入は米国の貿易赤字削減・雇用増加に直結する一方、日本にとってもエネルギー安全保障上の調達先分散化という大義名分が立ちやすいため、日米の相互利益に繋がる。

2016年の日本の対米貿易黒字は6.8兆円であった。一方、日本の原油・LNGの輸入額は8.8兆円であったので、そのうちの約8%を米国からの輸入に切り替えれば、対米貿易黒字を1割(6800億円)削減できる計算になる。

3―まとめ

今年に入って、為替はやや円高ドル安方向に振れているが、もともと貿易赤字縮小に強い意欲を見せるトランプ政権がいつなんどき円安誘導批判を再開するかは予断を許さない。早速、4月には米財務省の為替報告書の公表が予定され、批判が再発するリスクがあるほか、日米経済対話もスタートする見通しであり、為替問題に焦点が当たる可能性がある。

既述のとおり、日本政府・日銀は従来円安志向が強く、日銀の金融緩和等が購買力平価から見た為替水準を超える円安ドル高を促してきたことは否定し難いため、米国の円安誘導批判はあながち的外れとは言えない。これまで頻繁に発信してきた日本側の建前論では米トランプ政権の理解を得られない可能性がある。

従って、「円安誘導か否か」という論点に固執するのではなく、ドル高側面の強調、円安効果の否定、内需拡大の有効性主張、エネルギー輸入の拡大といった様々な切り口からの対話と対応を行うことが重要になると考えられる。

トランプ大統領はディール(取引)を好むとされるが、その言動は不規則であり、従来の常識は通用しない。日本もディールにあたっての切り札となり得るカードを出来るだけ多く取り揃えておく必要がある。

既述のとおり、日本政府・日銀は従来円安志向が強く、日銀の金融緩和等が購買力平価から見た為替水準を超える円安ドル高を促してきたことは否定し難いため、米国の円安誘導批判はあながち的外れとは言えない。これまで頻繁に発信してきた日本側の建前論では米トランプ政権の理解を得られない可能性がある。

従って、「円安誘導か否か」という論点に固執するのではなく、ドル高側面の強調、円安効果の否定、内需拡大の有効性主張、エネルギー輸入の拡大といった様々な切り口からの対話と対応を行うことが重要になると考えられる。

トランプ大統領はディール(取引)を好むとされるが、その言動は不規則であり、従来の常識は通用しない。日本もディールにあたっての切り札となり得るカードを出来るだけ多く取り揃えておく必要がある。

(2017年03月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!