- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 芸術文化 >

- 二十四節気と雑節-月と太陽の折り合いだとか

二十四節気と雑節-月と太陽の折り合いだとか

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「暦の上では」という言葉のもとになっているのが、「二十四節気」というものである。

夜空をみれば、恒星が無数に輝いていて、星座をなしている。それらはお互いの位置をほとんど変えないまま、毎日東から上って西に沈んでいく。そして星座たちを背景として、太陽や月、惑星が動いていくように見える。すると1年で太陽は天球を1周して、同じ背景に来る。(むしろ背景の星座が一周する、というほうが見える実感かもしれない。今太陽のいる星座は、昼間なので見えない、というのがややこしいが。)

古代の人々には、自分を中心にして、そんなふうに見えていただろうが、現代では太陽の周りを地球が回っているとわかっているので、春分日を出発点にして地球が太陽を一周するところを想像するほうが手っ取り早いだろう。

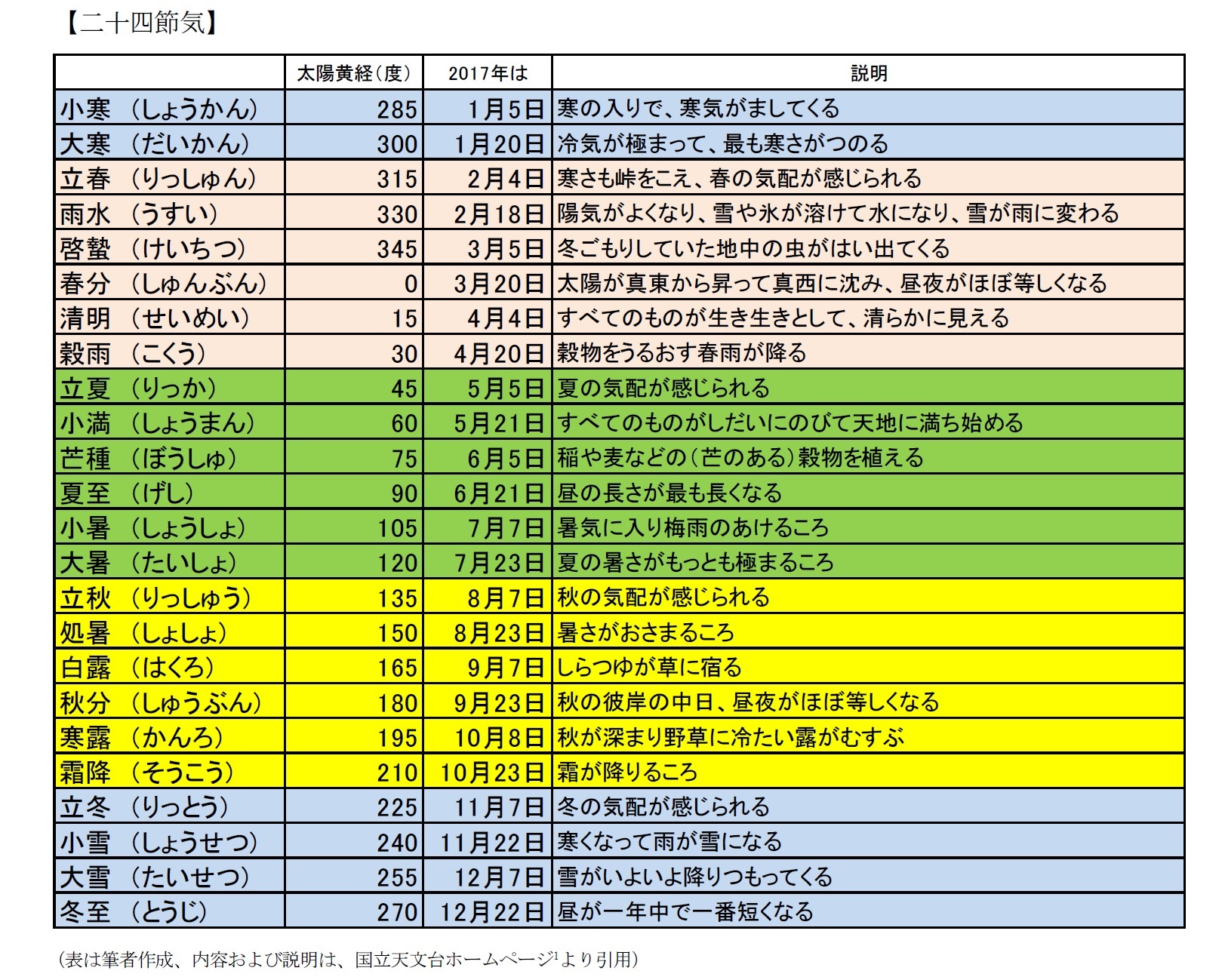

この円周上の位置を表す角度のことを太陽黄経と呼び、春分日を太陽黄経0度として、円周360度を24等分した15度ごとの地点(というか日付)に名前を付けたのが、二十四節気である。それは一年365日を24分割することとほぼ同じことになるので、およそ15日ごとに名前を付けたものになる。次ページの表のとおりである。祝日でない(休日でない)日がほとんどなので、気がついたら過ぎている日も多いなど、認知度にも差があるだろう。

さて、どのようにして、このようなものができてきたのかというと、2つの暦、太陽の動きをもとにした太陽暦と、月の動きをもとにした太陰暦、の調整ということになるようである。月の動きをもとにした太陰暦では、1ヶ月が29.5日となる。月の満ち欠けが印象的で数えやすいというメリットはあるのだが、12か月たっても354日にしかならない。ということは、放置すると月日と季節感がずれていくことになり、それだけを使うと、同じような気候(具体的にはこの季節に種を撒くとか、田植えをする、など。生きることに切実に関係する。)の日付が、「去年は5月に田植えだったが、今年は6月だ」などということが起きてしまう。季節感は太陽の周りをまわる地球の位置によるので、太陽暦のほうがふさわしい。ということで、太陽の天球上の位置をもとに、なん月というのとは別に、季節をあらわす日を決めたのが、この二十四節気である。そして、「月の12ヶ月」354日と「太陽の1年」365日のズレについては、設定方法の詳細は省くが「うるう月」というものを設けて、規則的に解消していた(太陽太陰暦)。

なお、明治以降の日本では太陽暦を採用しているので、二十四節気は毎年ほとんど同じ日付となっている。(ちなみに、逆にいうと、月のカタチは日付ではわからなくなっている。三日月は毎月3日ではないし、十五夜は15日ではない。それが一致するのが太陰暦である。)

上表では、それぞれの意味として、国立天文台による解説を引用させて頂いた。だいたい名が体をあらわすことになっていそうだ。そのさらにもとの資料となると、江戸時代に太玄斎によって書かれた「こよみ便覧」によるそうだ。この中では例えば、

啓蟄:陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也

などと書かれている。

ただし、そもそもの起源は、古代中国の黄河流域の気候がもとになっているということで、日本にはそのままあわないものもあるようだ。(特に、「立秋」は全然あってないと思うのだが。)

1 国立天文台ホームページhttp://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html

(2016年12月06日「研究員の眼」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【二十四節気と雑節-月と太陽の折り合いだとか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

二十四節気と雑節-月と太陽の折り合いだとかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!