- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性

2016年11月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――注目される副業

1|副業が注目されている背景

副業に注目が集まっている。政府が2016年9月に設置した「働き方改革実現会議」においても、第2回(2016年10月24日)の会議で副業が議論の俎上にのぼり、「ライフステージに合った」働き方の選択肢の一つとして、また、「オープンイノベーションや起業の手段」として、副業への期待が表明されている。

このように副業が注目される背景には、副業を容認・推奨する企業事例が出てきたこともある。萩原・戸田(2016)「『複業』の実態と企業が認めるようになった背景」では、副業を容認もしくは推奨する企業事例21社を対象としたヒアリング調査等をもとに、従業員に副業を認める企業側のメリットが、「人材育成」「人材求心力」「柔軟な組織体制」「生産性向上」「ビジネスの情報と人脈」の5つに整理されている。

このようなメリットがある企業においては、副業の容認・推奨は十分検討に値すると推測される。そこで、本稿では、副業の現状を概観したうえで、副業に関する過去の議論や課題整理を紹介し、主に人事実務の視座に立って今後の課題と方向性について考えてみたい。なお、本稿では、「副業」という言葉を、「複数就業」「複業」「マルチジョブ」「マルチプルジョブ」と同様、複数の仕事に従事する働き方という意味で使用する(いわゆる兼業も含む)。

副業に注目が集まっている。政府が2016年9月に設置した「働き方改革実現会議」においても、第2回(2016年10月24日)の会議で副業が議論の俎上にのぼり、「ライフステージに合った」働き方の選択肢の一つとして、また、「オープンイノベーションや起業の手段」として、副業への期待が表明されている。

このように副業が注目される背景には、副業を容認・推奨する企業事例が出てきたこともある。萩原・戸田(2016)「『複業』の実態と企業が認めるようになった背景」では、副業を容認もしくは推奨する企業事例21社を対象としたヒアリング調査等をもとに、従業員に副業を認める企業側のメリットが、「人材育成」「人材求心力」「柔軟な組織体制」「生産性向上」「ビジネスの情報と人脈」の5つに整理されている。

このようなメリットがある企業においては、副業の容認・推奨は十分検討に値すると推測される。そこで、本稿では、副業の現状を概観したうえで、副業に関する過去の議論や課題整理を紹介し、主に人事実務の視座に立って今後の課題と方向性について考えてみたい。なお、本稿では、「副業」という言葉を、「複数就業」「複業」「マルチジョブ」「マルチプルジョブ」と同様、複数の仕事に従事する働き方という意味で使用する(いわゆる兼業も含む)。

2|副業者の約4割は本業・非正規の女性

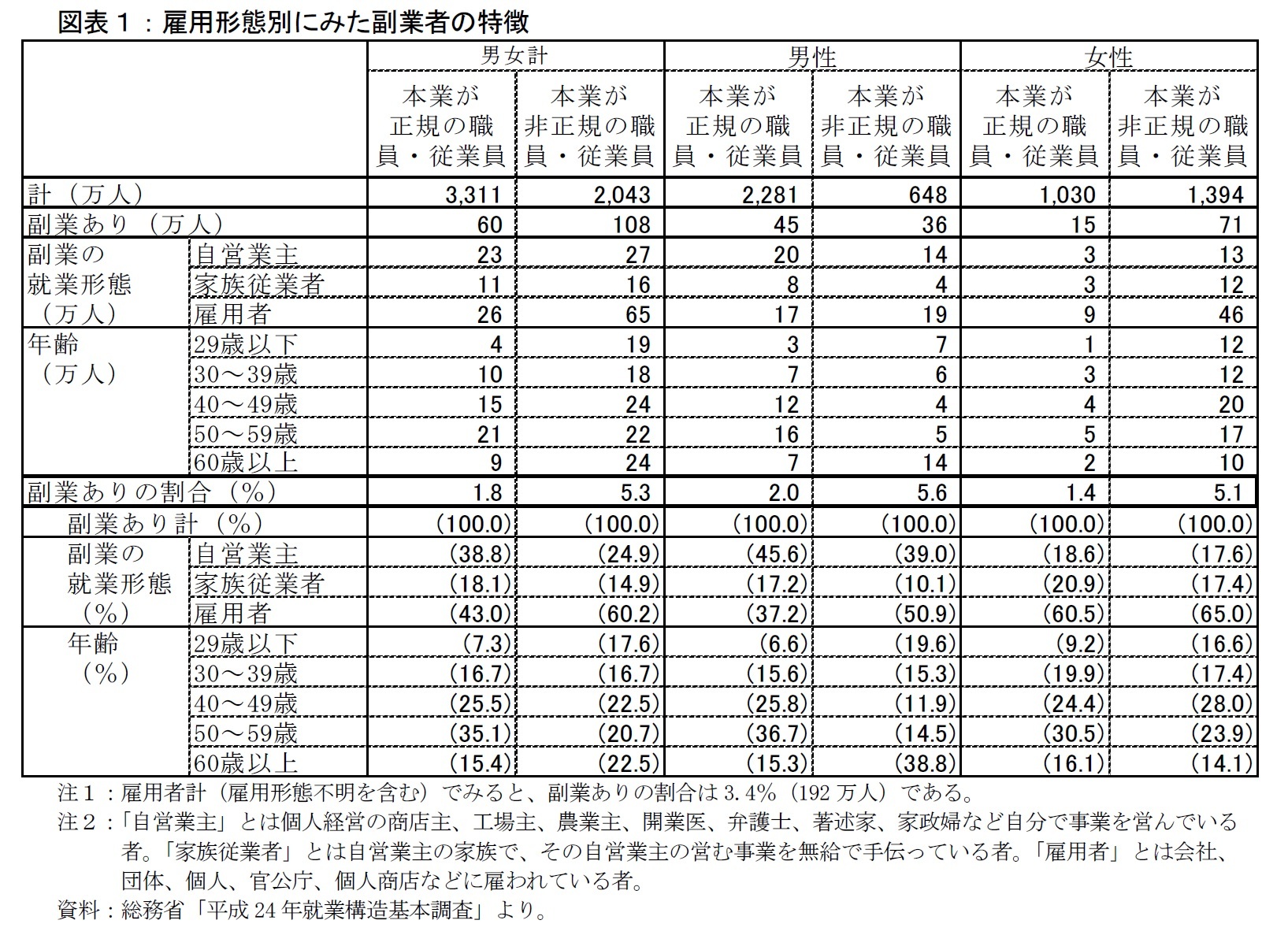

まず、現在、副業はどの程度、どのような人達によって行われているのかを、総務省「平成24年就業構造基本調査」で概観しておきたい。

雇用者全体に占める副業ありの割合は3.4%(192万人、雇用形態不明等を除く)にとどまる。本業の雇用形態別に副業ありの割合をみると、本業が正規の職員・従業員が1.8%(60万人)、本業が非正規の職員・従業員が5.3%(108万人)と、正社員の副業は非正社員よりも少ない。男女別にみても、男女とも、副業ありの割合は本業・正規で低くなっている。ただし、男性については本業・正規の分母が大きいため、本業・正規の副業者の人数(45万人)が、本業・非正規のそれ(36万人)を上回っている。一方、女性で本業・非正規の副業者は71万人にのぼり、副業者全体の約4割を占める。

副業者について、副業の就業形態の構成をみると、本業・正規では「雇用者」(43.0%)と「自営業主」(38.8%)が拮抗しており、本業・非正規では「雇用者」(60.2%)が「自営業主」(24.9%)を大きく上回っている。さらに男女別にみると、男性の本業・正規では「自営業主」(45.6%)が最も高い一方で、女性は本業・正規、本業・非正規ともに「雇用者」(各60.5%、65.0%)が最も高くなっている。つまり、副業は、本業が非正規の女性が行うケースが多く、また、このケースでは本業・副業ともに雇用者という形態がメインとなっている。

副業者の年齢構成をみると、本業・正規は、大半が非正規化する60歳以上を除けば、年齢が高くなるほど割合が顕著に高まっており、男性の本業・正規においては「50~59歳」が36.7%を占める。一方、本業・非正規は、男女計では年齢によって顕著な相違がみられないが、男性の場合は「60歳以上」(38.8%)が高く、女性の場合は「40~49歳」(28.0%)がやや高くなっている。このように、本業・正規においては中高年の副業が、男性の本業・非正規においては60歳以上の副業が目立っている。

まず、現在、副業はどの程度、どのような人達によって行われているのかを、総務省「平成24年就業構造基本調査」で概観しておきたい。

雇用者全体に占める副業ありの割合は3.4%(192万人、雇用形態不明等を除く)にとどまる。本業の雇用形態別に副業ありの割合をみると、本業が正規の職員・従業員が1.8%(60万人)、本業が非正規の職員・従業員が5.3%(108万人)と、正社員の副業は非正社員よりも少ない。男女別にみても、男女とも、副業ありの割合は本業・正規で低くなっている。ただし、男性については本業・正規の分母が大きいため、本業・正規の副業者の人数(45万人)が、本業・非正規のそれ(36万人)を上回っている。一方、女性で本業・非正規の副業者は71万人にのぼり、副業者全体の約4割を占める。

副業者について、副業の就業形態の構成をみると、本業・正規では「雇用者」(43.0%)と「自営業主」(38.8%)が拮抗しており、本業・非正規では「雇用者」(60.2%)が「自営業主」(24.9%)を大きく上回っている。さらに男女別にみると、男性の本業・正規では「自営業主」(45.6%)が最も高い一方で、女性は本業・正規、本業・非正規ともに「雇用者」(各60.5%、65.0%)が最も高くなっている。つまり、副業は、本業が非正規の女性が行うケースが多く、また、このケースでは本業・副業ともに雇用者という形態がメインとなっている。

副業者の年齢構成をみると、本業・正規は、大半が非正規化する60歳以上を除けば、年齢が高くなるほど割合が顕著に高まっており、男性の本業・正規においては「50~59歳」が36.7%を占める。一方、本業・非正規は、男女計では年齢によって顕著な相違がみられないが、男性の場合は「60歳以上」(38.8%)が高く、女性の場合は「40~49歳」(28.0%)がやや高くなっている。このように、本業・正規においては中高年の副業が、男性の本業・非正規においては60歳以上の副業が目立っている。

なお、萩原・戸田(2016)は「就業構造基本調査」を時系列で分析し、副業者の割合は全体としては1977年をピークとして減少傾向にあるものの、本業・副業ともに雇用者である副業者が増加していることを指摘している。本業・副業ともに雇用者である副業の増加は、雇用者として副業に従事する傾向が強い非正社員が増加していること、萩原・戸田(2016)も指摘している農林水産業従事者の大幅な減少をはじめとして、産業構造が変化していることが影響していると推察される。

また、萩原・戸田(2016)は、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査2016」を分析し、「雇用者に限定すると、年収が高くても複業をしている人がある程度いること」も明らかにしている。ただし、現状における副業者のメインはあくまでも、本業における労働時間が相対的に短く、収入を補填する必要性が相対的に高いと考えられる「本業が非正規の職員・従業員」である。言い換えると、「本業が正規の職員・従業員」の副業のためには、本業の長時間労働の見直しが前提条件となるだろう。

また、萩原・戸田(2016)は、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査2016」を分析し、「雇用者に限定すると、年収が高くても複業をしている人がある程度いること」も明らかにしている。ただし、現状における副業者のメインはあくまでも、本業における労働時間が相対的に短く、収入を補填する必要性が相対的に高いと考えられる「本業が非正規の職員・従業員」である。言い換えると、「本業が正規の職員・従業員」の副業のためには、本業の長時間労働の見直しが前提条件となるだろう。

(2016年11月17日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!