- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~

2016年11月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

<共働き世帯>

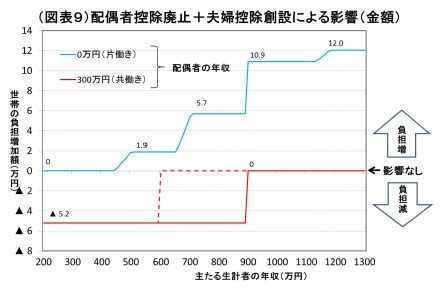

<共働き世帯>従来の配偶者控除では対象ではなかった配偶者年収300万円の共働き世帯は、所得制限である年収900万円以下の世帯であれば、夫婦控除5.2万円分負担が減る。また、年収900万円を超えた世帯は影響を受けない(図表9 赤実線)。

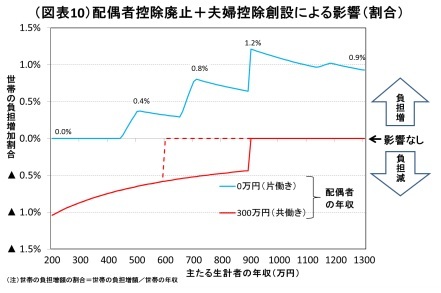

負担割合は、所得が低くなるほど、世帯年収に対して負担減となり、主たる生計者の年収200万円では1%程度の負担減となる(図表10 赤実線)。

試算結果でも明らかな通り、夫婦控除創設により、配偶者の収入に係らず控除を受けることができ、配偶者の働き方の選択に対して中立的な税制になろう。特に、負担割合は片働き世帯よりも共働き世帯の方が高く、配偶者の就労を後押しする効果も一定程度期待できる。また、負担割合は、低所得者になるほど減り、格差是正の面からも効果があると考えられる。

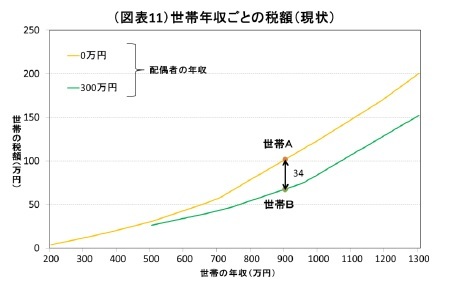

一方で、試算では夫婦控除導入には課題も残る。今回の試算では、所得制限の単位を「個人(主たる生計者)」としたが、この前提は共働き世帯の方が有利となる状況を生むことになる。試算の前提となる所得制限(年収900万円)に基づき、主たる生計者と配偶者の年収が、各々、900万円と0万円となる世帯Aと、600万円と300万円となる世帯Bの二つの世帯を例に挙げよう。世帯Aは、主たる生計者年収で見た場合、所得制限に抵触し夫婦控除適用外となるため、10.9万円の負担増となる。他方で、世帯Bは夫婦控除の適用となり、5.2万円の負担減となる。このように、同じ世帯年収であっても2者の間で15万円近い負担の開きが生まれる。

一方で、試算では夫婦控除導入には課題も残る。今回の試算では、所得制限の単位を「個人(主たる生計者)」としたが、この前提は共働き世帯の方が有利となる状況を生むことになる。試算の前提となる所得制限(年収900万円)に基づき、主たる生計者と配偶者の年収が、各々、900万円と0万円となる世帯Aと、600万円と300万円となる世帯Bの二つの世帯を例に挙げよう。世帯Aは、主たる生計者年収で見た場合、所得制限に抵触し夫婦控除適用外となるため、10.9万円の負担増となる。他方で、世帯Bは夫婦控除の適用となり、5.2万円の負担減となる。このように、同じ世帯年収であっても2者の間で15万円近い負担の開きが生まれる。個人単位課税を採用する所得税についても同様のことが言える。前出の世帯を例にとると、適用される所得税率は、世帯A、世帯B各々20%、8.3%10となり、住民税も含めた納税額はすでに34万円近い差が生じている(図表11)。

参考に、所得制限の単位を世帯年収900万円とするケースを図表9、10の赤点線で示した。この場合、主たる生計者の年収だけでは所得制限に達しなかった世帯でも、配偶者の年収によって夫婦控除の適用外となる。これまでも世帯年収ベースで税負担の公平性を図る世帯単位課税がしばしば議論されてきた11が、夫婦控除についても、所得制限を設ける際は、金額だけでなくその対象についても考慮する必要があるだろう。

10 加重平均した値。世帯Aの所得税率は、主たる生計者年収900万円(税率20%)・配偶者年収0万円(税率0%)から(900万円×20%+0万円×0%)÷900万円=20%。世帯Bの所得税率は、主たる生計者年収600万円(税率10%)・配偶者年収300万円(税率5%)から(600万円×10%+300万円×5%)÷900万円≒8.3%。

11 政府税調「第一次レポート」では、世帯単位課税は、高額所得者に税制上大きな利益を与える等の問題点があり、個人単位課税を基本とすべきとしている。

4―まとめ

経済税制運営と改革の基本方針2015(骨太の方針)は、「(1)夫婦共働きで子育てをする世帯にとっても、働き方に中立的で、安心して子育てできる。(2)格差が固定化せず、若者が意欲をもって働くことができ、持続的成長を担える社会の実現を目指す」税制の構造改革を進めると記している。

その本丸と期待された夫婦控除の創設を含む配偶者控除の見直しは再来年度以降に持ち越され、代わりに配偶者控除の年収要件を引き上げる案が浮上している。年収要件の引き上げは、低所得者の配偶者控除適用率向上に貢献しようが、真に女性の就業を後押しする取り組みとしては、まだ道半ばである。

専業主婦を前提とした配偶者控除創設から半世紀経ち、その間、パートタイム同士夫婦や未婚率上昇の一因といわれる若年低所得層の増加等、世帯構造/社会情勢は大きく変化した。その中で、配偶者控除は配偶者の就業調整を生み、社会進出を阻む壁となっている。

働きたい配偶者がもっと自由に働けるようにするためには、前項で述べた社会保険料や配偶者手当の壁の撤廃はもとより、出産・育児・介護・家事の両立や雇用、労働条件の男女格差是正等、様々な取組みが必要であり、配偶者控除見直しだけで直ちにどうこうできるものではない。しかしながら、これをきっかけに、様々な改革の機運が高まるものと期待し、次年度以降の議論再開を待ちたい。

その本丸と期待された夫婦控除の創設を含む配偶者控除の見直しは再来年度以降に持ち越され、代わりに配偶者控除の年収要件を引き上げる案が浮上している。年収要件の引き上げは、低所得者の配偶者控除適用率向上に貢献しようが、真に女性の就業を後押しする取り組みとしては、まだ道半ばである。

専業主婦を前提とした配偶者控除創設から半世紀経ち、その間、パートタイム同士夫婦や未婚率上昇の一因といわれる若年低所得層の増加等、世帯構造/社会情勢は大きく変化した。その中で、配偶者控除は配偶者の就業調整を生み、社会進出を阻む壁となっている。

働きたい配偶者がもっと自由に働けるようにするためには、前項で述べた社会保険料や配偶者手当の壁の撤廃はもとより、出産・育児・介護・家事の両立や雇用、労働条件の男女格差是正等、様々な取組みが必要であり、配偶者控除見直しだけで直ちにどうこうできるものではない。しかしながら、これをきっかけに、様々な改革の機運が高まるものと期待し、次年度以降の議論再開を待ちたい。

(2016年11月08日「基礎研レポート」)

白波瀨 康雄

白波瀨 康雄のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/04/05 | 都道府県別にみたホテルの稼働率予測ーインバウンド拡大に伴う建設が進み、一部地域では供給過剰も | 白波瀨 康雄 | 基礎研マンスリー |

| 2019/02/18 | 都道府県別にみた宿泊施設の稼働率予測~インバウンド拡大に伴うホテル建設が進み、一部地域では供給過剰も~ | 白波瀨 康雄 | 基礎研レポート |

| 2019/01/29 | 広がる物価の世代間格差~先行きは消費税率引き上げに伴い一段と拡大~ | 白波瀨 康雄 | 研究員の眼 |

| 2018/12/12 | 企業物価指数(2018年11月)~石油製品の下落を受けて前月比で8ヵ月ぶりの下落~ | 白波瀨 康雄 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!