- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 人材育成における3つのジレンマー「優先順位」「配分」「同質性」にどう向き合うか

2016年06月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

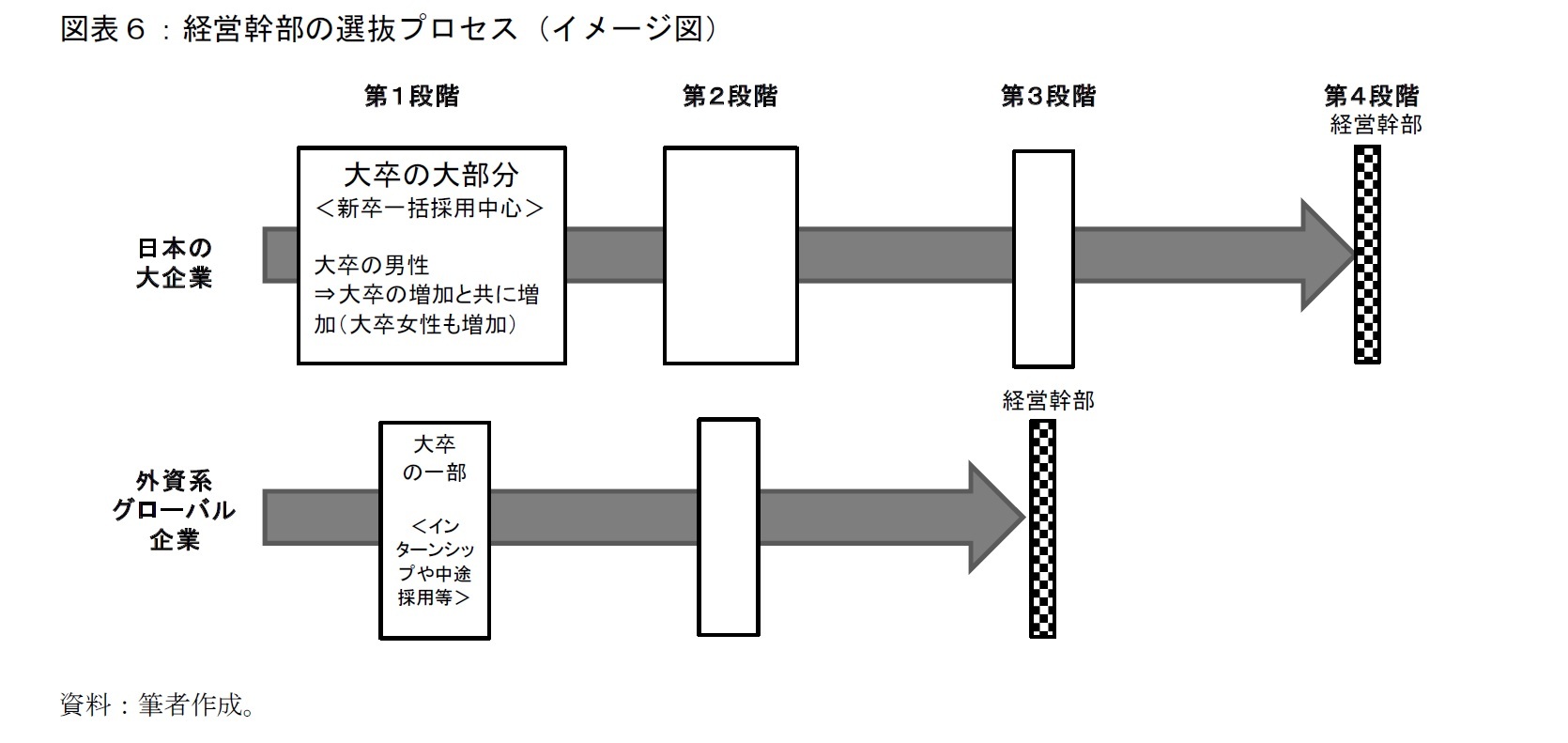

日本の大企業においては、大卒の男性正社員の大部分が、新卒一括採用の段階では幹部候補として位置付けられる傾向が依然としてみられる4。また、その後入社5年程度を目処に第2段階の緩やかな選抜が、入社10年程度を目処に第3段階の絞り込みが行われ、経営幹部に登用されていくイメージが強い5。この場合、第1段階や第2段階においては、誰が第3段階で選抜されるかがまだはっきりしないため、成長機会をはじめとする育成資源の戦略的な配分を大胆に行うことはできない。このため、大卒正社員に広く薄く成長機会が配分される(社員の側からみると、多くの人にチャンスが与えられる)ことになる。

一方、外資系グローバル企業では、インターンシップ(学生等の就業体験)での仕事ぶりや、中途採用に至るまでの他社での実績等を拠り所に、幹部候補は入社時点である程度絞り込まれる。育成資源の投資対象が明確なので、第1段階から戦略的な配分が可能となる(一方で、選抜から外れた人材はチャンスを失う)。こうした企業では、幹部候補に対して、20代で特定の地域のトップを任されるというような、良質な成長機会が提供されるケースもある。

グローバル競争下に置かれる日本の大企業が、競争優位性の高い経営幹部を育成していくためには、育成資源の戦略的な配分という観点から、幹部候補の選抜プロセス(どのタイミングで、どの程度の育成資源を配分するか)を見直す必要がある。ただし、筆者は、既存の外資系グローバル企業の選抜プロセスをそのまま導入するのは現実的ではないし、むしろ危険だと考えている。

新卒一括採用を前提とする限り、幹部候補選抜のための最低限の見極め期間は必要である。そういう見極め期間を設定せずに、新卒入社の段階で幹部候補のための社員区分を設けると、人材と社員区分が結果としてミスマッチになる懸念が大きい。ただし、その企業でのインターンシップやアルバイト経験等を応募条件とし、その間の仕事ぶりを選考の参考にするという方式で、新卒入社の段階から幹部候補の社員区分を設けることは考えられる。

また、初期段階での幹部候補の絞り込みについては、激しい競争や格差に慣れていない日本の若手人材を、幹部候補として極端な少数に絞り込むと、期待や負担の大きさに耐えきれない懸念もある。だとすると、日本の大企業においては、現状よりはスピード・量の両面で幹部候補の絞り込みを強化する必要がある一方で、外資系のグローバル企業に比べれば若干緩やかな、両者の中間的な幹部候補の選抜プロセスを模索する必要があると考えられる。

さらに、労働移動が制約的である日本企業においては、選抜されなかった人材への配慮も、より重要となる。外資系のグローバル企業よりも若干緩やかな選抜プロセスを選択するのであれば、初期キャリアにおいて幹部候補から漏れた人材を、次の選抜のタイミングで引き上げられる可能性は高まる。もちろん、初期キャリアで選抜から漏れた場合には、その後に提供される成長機会の量・質において幹部候補よりも不利になるので、逆転が難しいことは確かである。他方、成長機会は提供されるだけでなく、社員自らが開拓し、創り出すべきものでもある。選抜の有無によって生じる、提供される成長機会の差を、社員自らが成長機会を開拓・創出して埋めることができれば、次の選抜での逆転につながる可能性は高まる。具体的な成長機会としては、たとえば1~2年の海外就労経験、ビジネススクールでのMBA修得等があげられよう。こうした成長機会を自ら開拓・創出できた社員に対して、一定の基準のもとで休職制度や短時間勤務制度等を適用し、場合によっては費用の一部を補助することで、次の選抜に向けた挑戦を企業が支援することも考えられる。

なお、選抜のタイミング設定は、一律的な年齢や勤続年数によらず、企業での稼働年数(休業等を除く)によることが望ましい。一律的な年齢や勤続年数によるタイミング設定は、たとえば出産・育児等の理由で稼働年数が他より短い社員を、幹部候補から排除することにつながるためである。

4 労働政策研究・研修機構(2015)の「人材マネジメントのあり方に関する調査」によると、将来の管理職や経営幹部の育成を目的にした「早期選抜」を実施している企業は15.4%である。さらに、実施企業のなかで対象者の選定時期をみると、「採用時点」が9.7%、「入社から5年未満」が22.7%、「入社から5年以上10年未満」が31.2%、「入社から10年以上」が28.6%となっている。

5 リクルートワークス研究所(2013)の「Works人材マネジメント調査2013」によると、若手間で昇給・昇格に差がつき始めるのは入社後平均5.09年、管理職と専門職に分かれるのは入社後平均12.96年となっている。

一方、外資系グローバル企業では、インターンシップ(学生等の就業体験)での仕事ぶりや、中途採用に至るまでの他社での実績等を拠り所に、幹部候補は入社時点である程度絞り込まれる。育成資源の投資対象が明確なので、第1段階から戦略的な配分が可能となる(一方で、選抜から外れた人材はチャンスを失う)。こうした企業では、幹部候補に対して、20代で特定の地域のトップを任されるというような、良質な成長機会が提供されるケースもある。

グローバル競争下に置かれる日本の大企業が、競争優位性の高い経営幹部を育成していくためには、育成資源の戦略的な配分という観点から、幹部候補の選抜プロセス(どのタイミングで、どの程度の育成資源を配分するか)を見直す必要がある。ただし、筆者は、既存の外資系グローバル企業の選抜プロセスをそのまま導入するのは現実的ではないし、むしろ危険だと考えている。

新卒一括採用を前提とする限り、幹部候補選抜のための最低限の見極め期間は必要である。そういう見極め期間を設定せずに、新卒入社の段階で幹部候補のための社員区分を設けると、人材と社員区分が結果としてミスマッチになる懸念が大きい。ただし、その企業でのインターンシップやアルバイト経験等を応募条件とし、その間の仕事ぶりを選考の参考にするという方式で、新卒入社の段階から幹部候補の社員区分を設けることは考えられる。

また、初期段階での幹部候補の絞り込みについては、激しい競争や格差に慣れていない日本の若手人材を、幹部候補として極端な少数に絞り込むと、期待や負担の大きさに耐えきれない懸念もある。だとすると、日本の大企業においては、現状よりはスピード・量の両面で幹部候補の絞り込みを強化する必要がある一方で、外資系のグローバル企業に比べれば若干緩やかな、両者の中間的な幹部候補の選抜プロセスを模索する必要があると考えられる。

さらに、労働移動が制約的である日本企業においては、選抜されなかった人材への配慮も、より重要となる。外資系のグローバル企業よりも若干緩やかな選抜プロセスを選択するのであれば、初期キャリアにおいて幹部候補から漏れた人材を、次の選抜のタイミングで引き上げられる可能性は高まる。もちろん、初期キャリアで選抜から漏れた場合には、その後に提供される成長機会の量・質において幹部候補よりも不利になるので、逆転が難しいことは確かである。他方、成長機会は提供されるだけでなく、社員自らが開拓し、創り出すべきものでもある。選抜の有無によって生じる、提供される成長機会の差を、社員自らが成長機会を開拓・創出して埋めることができれば、次の選抜での逆転につながる可能性は高まる。具体的な成長機会としては、たとえば1~2年の海外就労経験、ビジネススクールでのMBA修得等があげられよう。こうした成長機会を自ら開拓・創出できた社員に対して、一定の基準のもとで休職制度や短時間勤務制度等を適用し、場合によっては費用の一部を補助することで、次の選抜に向けた挑戦を企業が支援することも考えられる。

なお、選抜のタイミング設定は、一律的な年齢や勤続年数によらず、企業での稼働年数(休業等を除く)によることが望ましい。一律的な年齢や勤続年数によるタイミング設定は、たとえば出産・育児等の理由で稼働年数が他より短い社員を、幹部候補から排除することにつながるためである。

4 労働政策研究・研修機構(2015)の「人材マネジメントのあり方に関する調査」によると、将来の管理職や経営幹部の育成を目的にした「早期選抜」を実施している企業は15.4%である。さらに、実施企業のなかで対象者の選定時期をみると、「採用時点」が9.7%、「入社から5年未満」が22.7%、「入社から5年以上10年未満」が31.2%、「入社から10年以上」が28.6%となっている。

5 リクルートワークス研究所(2013)の「Works人材マネジメント調査2013」によると、若手間で昇給・昇格に差がつき始めるのは入社後平均5.09年、管理職と専門職に分かれるのは入社後平均12.96年となっている。

3|同質性のジレンマ~多様な人材を育成・活用しようとしても、多数派(同質性の高い集団)に埋没してしまう

(1)人材の多様化×同質性堅持

「同質性のジレンマ」とは、国内の生産年齢人口の減少や、ビジネスモデルの高度化の要請等を背景として、多様な人材の育成・活用が求められていることがわかっていながら、既に多数派である同質性の高い集団のなかから、多数派の支持を得られる幹部候補を選抜してしまう(結果として多様な人材も、多様な人材をマネジメントできる上司もうまく育たない)というジレンマである。

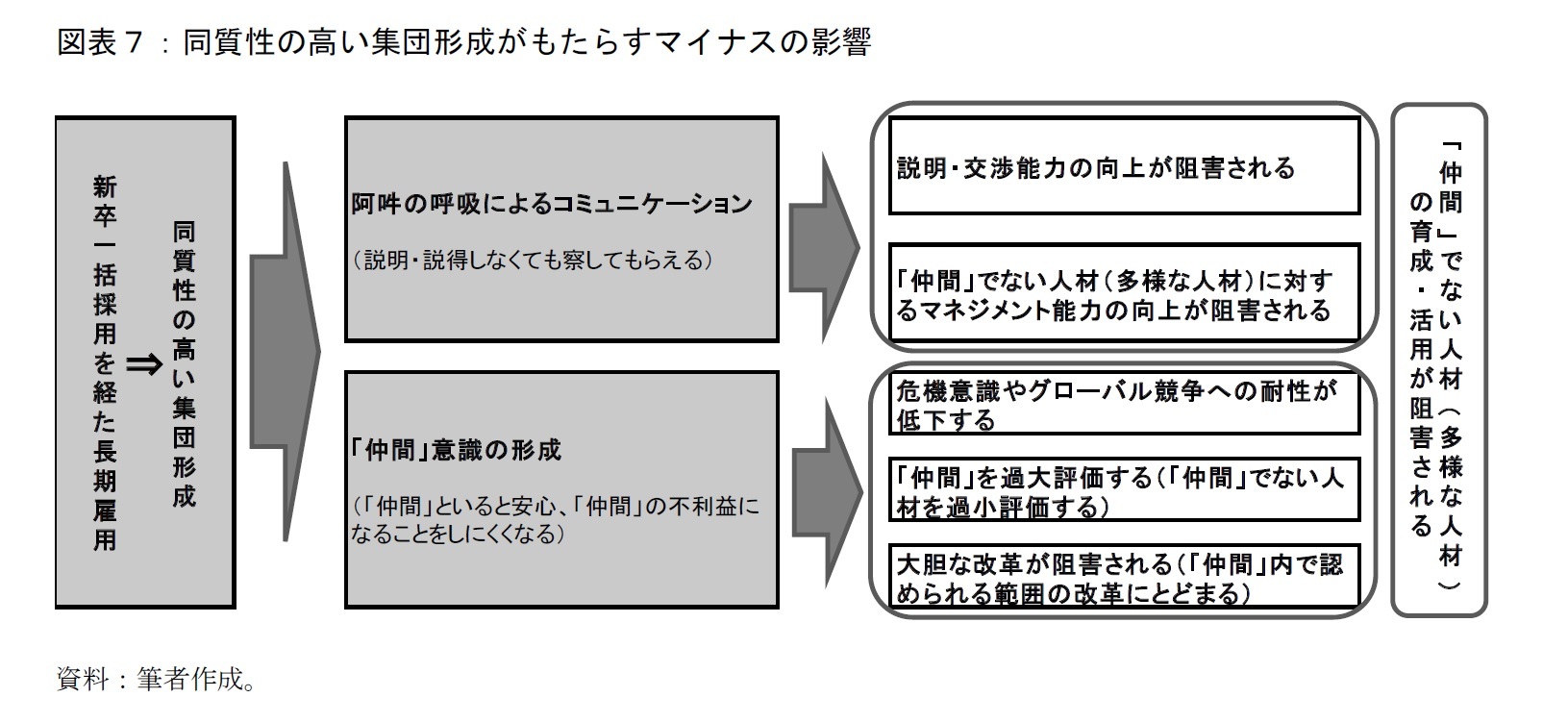

日本の大企業においては、長期雇用が結果として同質性の高い集団形成につながった面が大きい(図表7)。新卒一括採用という共通のプロセスを経た、大卒の男性正社員を中心とする幹部候補はもともと同質性が高いが、多数派による選抜プロセスを通じて、多数派と考えや行動を異にする個性的な人材が排除され、さらに強固な同質性の高い集団になっていくケースも少なくない。昨今、幹部候補に女性の大卒等が参入するなかで、日本の大企業における幹部候補の構成は以前に比べれば多様化しているが、それでも外資系グローバル企業の幹部候補に比べれば、相対的に同質性が高いといえるだろう。

こうした同質性の高い集団形成は、阿吽の呼吸によるコミュニケーションを可能にし、「仲間」意識の形成に寄与する。このような特徴は、かつては日本企業を成長に導く原動力の一つとなった。しかしながら、グローバル競争にさらされ、多様な人材の育成・活用が必然となってきている昨今においては、このような特徴が、人材育成に対してむしろマイナスに作用する面が大きい。

阿吽の呼吸によるコミュニケーションが可能だということは、説明・説得しなくても察してもらえるということであり、たとえば幹部候補がこういう環境下に置かれると、説明・交渉能力や、「仲間(同質性の高い集団メンバー)」でない人材(多様な人材)に対するマネジメント能力の向上が阻害される。「仲間」意識の形成は、チームワークにつながる一方で、「仲間」の不利益になることをしなくなる、「仲間」といると安心してしまう、という弊害ももたらす。こうした環境下に置かれた幹部候補は、危機意識が希薄になり、グローバル企業との厳しい競争に対する耐性が低下することが危惧される。人材マネジメントにおいては、無意識のうちに「仲間」を過大評価し、「仲間」でない人材(多様な人材)を過小評価するようになる危険性も出てくる。これらは、「仲間」でない人材(多様な人材)の育成・活躍を阻害することから、幹部候補から多様な人材が排除され、幹部候補の同質性が凝縮されていくサイクルの構築につながる恐れもある。

同質性の高い集団形成は、「仲間」が不利益になるような組織や事業の改廃を躊躇させ、組織に硬直性をもたらす面もある。日本の大企業が多くの経営課題を抱えているということは、裏を返せば、それらを解決するための挑戦的な仕事経験・成長機会が潜在的に存在することを意味する。しかしながら、そうした成長機会がなかなか創出されない背景には、課題解決にともなう組織・事業の改廃によって窮地に追い込まれる「仲間」がいるがゆえに、改廃を避けようとする力が働き、結果として課題解決にも成長機会の創出にもつながらないという悪循環が存在している可能性がある。

(1)人材の多様化×同質性堅持

「同質性のジレンマ」とは、国内の生産年齢人口の減少や、ビジネスモデルの高度化の要請等を背景として、多様な人材の育成・活用が求められていることがわかっていながら、既に多数派である同質性の高い集団のなかから、多数派の支持を得られる幹部候補を選抜してしまう(結果として多様な人材も、多様な人材をマネジメントできる上司もうまく育たない)というジレンマである。

日本の大企業においては、長期雇用が結果として同質性の高い集団形成につながった面が大きい(図表7)。新卒一括採用という共通のプロセスを経た、大卒の男性正社員を中心とする幹部候補はもともと同質性が高いが、多数派による選抜プロセスを通じて、多数派と考えや行動を異にする個性的な人材が排除され、さらに強固な同質性の高い集団になっていくケースも少なくない。昨今、幹部候補に女性の大卒等が参入するなかで、日本の大企業における幹部候補の構成は以前に比べれば多様化しているが、それでも外資系グローバル企業の幹部候補に比べれば、相対的に同質性が高いといえるだろう。

こうした同質性の高い集団形成は、阿吽の呼吸によるコミュニケーションを可能にし、「仲間」意識の形成に寄与する。このような特徴は、かつては日本企業を成長に導く原動力の一つとなった。しかしながら、グローバル競争にさらされ、多様な人材の育成・活用が必然となってきている昨今においては、このような特徴が、人材育成に対してむしろマイナスに作用する面が大きい。

阿吽の呼吸によるコミュニケーションが可能だということは、説明・説得しなくても察してもらえるということであり、たとえば幹部候補がこういう環境下に置かれると、説明・交渉能力や、「仲間(同質性の高い集団メンバー)」でない人材(多様な人材)に対するマネジメント能力の向上が阻害される。「仲間」意識の形成は、チームワークにつながる一方で、「仲間」の不利益になることをしなくなる、「仲間」といると安心してしまう、という弊害ももたらす。こうした環境下に置かれた幹部候補は、危機意識が希薄になり、グローバル企業との厳しい競争に対する耐性が低下することが危惧される。人材マネジメントにおいては、無意識のうちに「仲間」を過大評価し、「仲間」でない人材(多様な人材)を過小評価するようになる危険性も出てくる。これらは、「仲間」でない人材(多様な人材)の育成・活躍を阻害することから、幹部候補から多様な人材が排除され、幹部候補の同質性が凝縮されていくサイクルの構築につながる恐れもある。

同質性の高い集団形成は、「仲間」が不利益になるような組織や事業の改廃を躊躇させ、組織に硬直性をもたらす面もある。日本の大企業が多くの経営課題を抱えているということは、裏を返せば、それらを解決するための挑戦的な仕事経験・成長機会が潜在的に存在することを意味する。しかしながら、そうした成長機会がなかなか創出されない背景には、課題解決にともなう組織・事業の改廃によって窮地に追い込まれる「仲間」がいるがゆえに、改廃を避けようとする力が働き、結果として課題解決にも成長機会の創出にもつながらないという悪循環が存在している可能性がある。

(2016年06月29日「ニッセイ基礎研所報」)

松浦 民恵

松浦 民恵のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2017/04/07 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2017/02/20 | 「男性の育児休業」で変わる意識と働き方-100%取得推進の事例企業での調査を通じて | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

| 2016/12/07 | 「130万円の壁」を巡る誤解-2016年10月からの適用要件拡大の意味を正しく理解する | 松浦 民恵 | 基礎研マンスリー |

| 2016/11/17 | 再び注目される副業-人事実務からみた課題と方向性 | 松浦 民恵 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人材育成における3つのジレンマー「優先順位」「配分」「同質性」にどう向き合うか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人材育成における3つのジレンマー「優先順位」「配分」「同質性」にどう向き合うかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!